基于“景觀敘事”的711 礦愛國主義紀念廣場改造設計思考

莫萬珍 楊帆 陽燁 曹盼*

(1.湖南農業大學東方科技學院,湖南長沙 410128;2.郴州市城市規劃設計院,湖南郴州 423003;3.中國城市建設研究院有限公司,北京 100120)

711 礦位于湖南省郴州市許家洞鎮,出產的鈾礦石為我國“兩彈一艇”和國防事業做出過重要貢獻,被譽為“中國核工業第一功勛鈾礦”,從1958 年批準建礦,直至原子彈成功爆炸,無數來自五湖四海的人們懷著共同的理想信念,扎根于此,許家洞鎮也因鈾礦開采而繁榮一時。21 世紀初,隨著礦產資源枯竭和開采難度增加,711礦關閉破產。隨之而來的是人口的流失、生態環境的惡化、基礎設施的老化和城鎮的迅速衰落。2018 年,值建礦60 周年之際,受華湘社區管理委員會委托,在原711 礦工人俱樂部前建設711 礦愛國主義廣場,旨在銘記歷史,弘揚愛國主義精神,同時激發公共空間的活力,提升生活區人居環境,也有助于豐富許家洞的旅游資源,提高旅游吸引力,促進城鎮發展。此次的設計場地不僅在地理位置上與711 礦息息相關,場地中還有711 礦工人俱樂部、711 礦工人招待所兩棟歷史建筑,建筑布局與場地現有的豎向高差、植被一道,形成隱形的景觀軸線。為了讓更多的人了解屬于711 礦的歷史與精神,在充分尊重原有條件的情況下,有了這一次基于“景觀敘事”的711 礦愛國主義紀念廣場改造的概念設計。

1 景觀敘事與敘事景觀

“景觀敘事”即景觀設計師依托社區口述史、歷史事件或者神話傳說等敘事文本,通過命名(Naming)、序列(Sequencing)、揭示 (Revealing)、集聚 (Gathering) 等多種敘事策略,讓景觀講述歷史故事、喚醒集體記憶[1-2]。

20 世紀80 年代,“泛敘事學”現象滲透在眾多不同領域之中,景觀便是其中之一。英國著名景觀設計師杰米·普靈頓(Jamie Purinton)和馬修·波提格(Matthew Potteiger)在《景觀敘事:講故事的設計實踐》中,將敘事的概念與景觀設計相融合。“敘事”理論被引入景觀,將敘事學與景觀設計完美結合,景觀是事件發生的場所,又是時刻豐富變化的敘事,場所與行為互動產生多姿多彩的故事[1]。

景觀敘事的理論主要分為:結構主義與解構主義。在前者為主的景觀敘事主義中強調共時性。從構成整體各要素間的相互關系中來理性考察與把握景觀作品的敘事特征,進而尋找景觀作品的結構模式與意義生成機制[3]。而后者則強調歷時性。從文脈語境中考察碎片化景觀語言與不同使用者之間的交互對話,認為景觀意義不是固定的、是不確定的或無止境的[3]。在結構主義影響下的敘事景觀往往是運用文學上敘事主義中隱喻、象征等多種手法將景觀故事化為整體、有條不紊地組織在一起形成景觀空間。而在后者影響下的敘事景觀則不會為了整體性而犧牲一些景觀要素,更注重景觀自身的特性,也會較為零散。

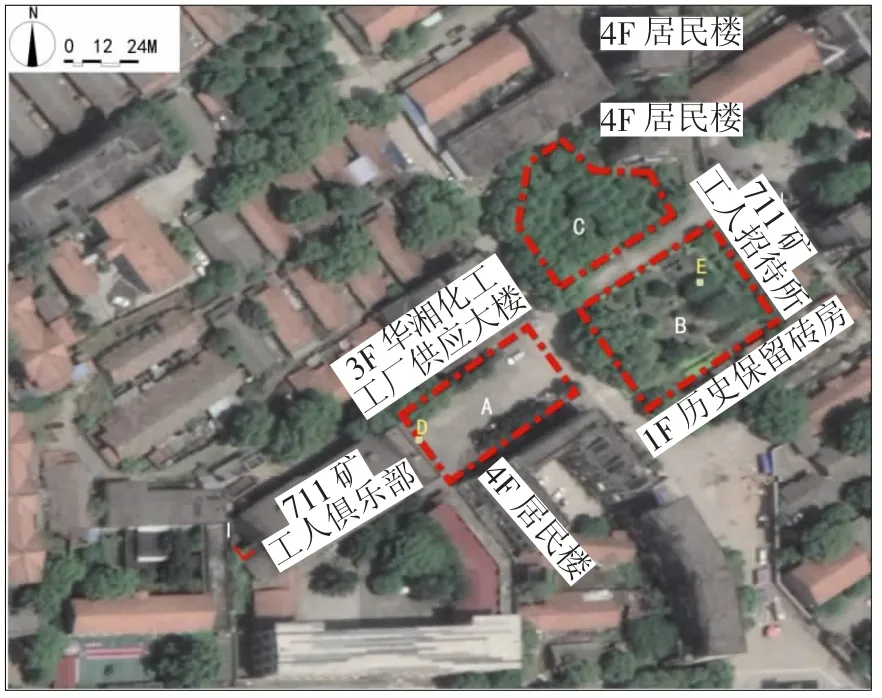

圖1 地塊現狀衛星影像及用地紅線圖

景觀敘事是一本通過物質形態、建造方法、空間布局、色彩材料、文字圖像等編寫的“書”,它可以告訴使用者場地或空間里面已經發生的故事[3]。空間的歷史、空間中曾經發生過的事件缺失,時間感的消失,都會造成空間意義生成的殘缺性[4],這也是此次提質改造項目設計中需“敘述”711 礦文化歷史的原因所在。

2 場地現狀與背景

設計場地東臨京廣鐵路和京珠高速公路郴州北出口,西與107 國道毗鄰,建有礦石運輸鐵路專用線與京廣鐵路相遇,設計紅線范圍占地約4 458 m2。在上位規劃中,設計紅線范圍內的用地性質為公園綠地(G1)和文化古跡用地(A7),周邊的用地性質以居住用地(R2)、行政辦公用地(A1)為主,因此此次服務的人群之一便是周邊的居民。

此次的“廣場”是由3 個被道路分割的小場地(A、B、C)組合而成(圖1),場地中間有一排生長良好的高大香樟(圖2-B),場地的最高點(圖1-D)和最低點(圖1-E)的高差有5.5m 左右。同時場地的西南端——711 礦工人俱樂部(圖2-A)、東北端——711 礦工人招待所(圖2-C),均為與711 礦相關的歷史建筑。

圖2 場地現狀照片(A-C 從左至右)

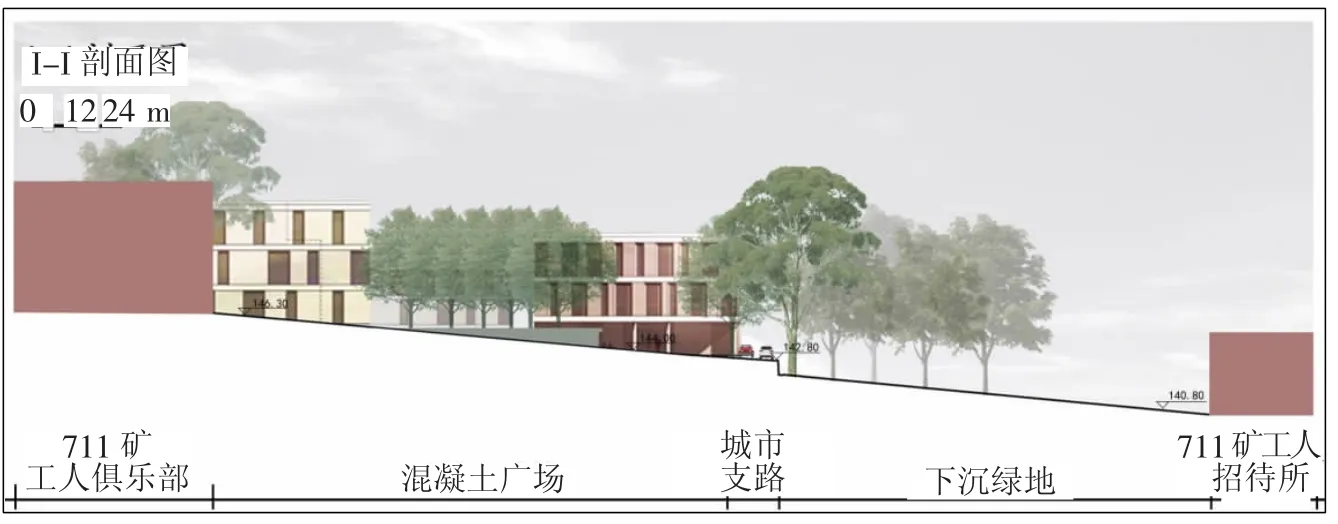

圖3 場地現狀高差示意圖

原場地的高差使得原711 礦工人俱樂部這棟歷史建筑處于場地的最高點(圖3)。人們在行走的過程中,一般會不由自主地將目光聚集在最高處,這也是在紀念性景觀中設計師們常常采用高大的紀念碑等放置在場地高處的原因:讓人們踏入場地后視線便落在最高處,從而產生一種望而生敬的情感,同時在悄無聲息中形成了人們的游覽路線——朝著這個最高點前進。顯然在此次的設計場地中已經有了這樣一個最高點,不需要再去人工堆砌。為了強調與烘托景觀氛圍,軸線與對稱在紀念性景觀中往往有著舉足輕重的地位,在靠近場地最低點的位置有著同為文化建筑的711 礦招待所(圖3),這一頭一尾的兩棟歷史建筑和中間那排生長良好的香樟在無形中勾勒出此次設計場地的軸線。其次,場地中那一排生長良好的香樟,讓B、C(圖1)兩塊處于被道路分割的場地在一定程度上產生了聯系性。在此次設計中也面臨著挑戰:道路將場地分割,后續的設計需消除這種零散感,又需建立起它們之間的有機聯系。

3 改造設計策略

3.1 景觀敘事主義的運用——711 礦文化與歷史的闡述

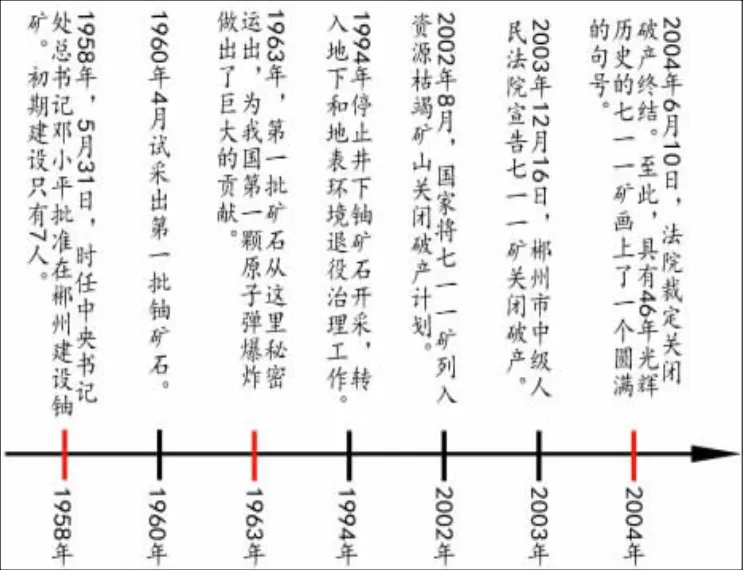

圖4 711 礦歷史發展圖

圖5 711 礦文化廣場

圖6 沉思廣場

在上位規劃中,設計場地周邊用地性質多為居住用地(R2),意味著服務對象除了來此游覽觀光的人群,更多的便是周邊居民,所以在設計中要考慮他們的日常需求。周邊居民也可再細分為兩類:一類是與711 礦沒有太多聯系的本地人,一類是親身參與711 礦建設并見證711 礦興衰的人,他們背井離鄉來到這里為711 礦奉獻青春并決定留在這里。相較于第一類人群的日常需求后者更多是一種精神上的需求——建設711 礦的這段歷史希望被銘記、被人們熟知、那些為711 礦的建設做出奉獻的英雄們在后人心中留下痕跡。這種真實的愛國精神理應感染更多的人,所以除了設計場地中有歷史建筑的原因需要在設計中融入711 礦文化的元素,站在考慮服務人群的角度,闡述711 礦的文化和歷史并將其中隱含的精神和歷史文化融入景觀中似乎顯得尤為重要了。

景觀作為一種媒介,恰當的符號能夠闡釋711 礦這段歷史,并能讓接收者認識和感知。這些“符號”需要依據場地的文化特色去提煉、組織、串聯,讓人們覺得不突兀的同時慢慢接收這段歷史。與此同時,敘事的組織方式分為3 種——靜態、線性、連續敘事。其中,線性敘事是以時間順序來展開。結合之前711 礦歷史背景的梳理(圖4),顯然選擇線性敘事的組織方式更為合適。

3.1.1 隱喻與象征的運用 隱喻,就是把一個事物的某些方面的特征轉移到另一個事物上去,在談及它時就好像在說第一個事物[5]。象征則是根據事物之間的某種聯系,借助某人某物的具體形象(象征體),以表現某種抽象的概念、思想和情感,能將某些比較抽象的精神品質化為具體的可以感知的形象。此次設計,將“隱喻與象征”運用在了711 礦文化廣場上(圖5),利用線性敘事的方式用以下4 個“符號”串聯而成。因為此處的原711 礦工人俱樂部和正對著的711 礦工人招待所有著自然的高差、中間還有著一排生長良好的香樟。這3 個要素在無形中勾勒出此次設計場地的景觀軸線,同時這里也是場地的最高點,是人們目光的聚焦點。

(1)7 根文化柱——711 礦的開始與結束

711 礦始建于1958 年,初期探索只有7 人,他們背井離鄉來到這片陌生、未知的土地,心中只有祖國,這種敢為人先的榜樣精神是值得被人們了解、尊重的。如何讓游人去感知這段歷史的起點:是以抽象的方式還是單純地提取這7 位“開拓者”的元素化為雕塑來展現?具象的雕塑簡潔、明了,但是作為這段歷史開頭的“符號”似乎過于直白。抽象的手法更為適合,讓這段歷史的開頭帶著朦朧的面紗——讓游人從一開始就產生興趣:想去了解、探索。故用7 根文化柱來象征那7 位開拓者:提取他們身上敢為人先的榜樣、標桿精神,如同豎立在這里的文化柱一般屹立不倒。

711 礦的歷史離它畫上句號一共歷時46 年——于2004 年6 月10 日,法院裁定711 礦關閉破產終結。開始與結束對于一段歷史來說同樣舉足輕重,故將這個時間節點也提取出來,選擇了與標志開始一樣的方式:7 根文化柱,有著首尾呼應的意義。雖然這段歷史結束,但在那7 位開拓者之后加入711 礦的人們,仍然也懷著跟他們一樣的熱情和為國家無私奉獻的心。這7 根文化柱只是這些人身上愛國精神的縮影——始于7,卻并不止于7。

(2)“1963”年份雕塑

第二個重要的時間節點便是1963 年——711 礦歷史的高潮。因為在1963 年,第一批礦石從這里秘密運出,為我國第一顆原子彈爆炸做出巨大的貢獻,所以這一年711 礦開始了它的使命。1963 年是711 礦滿載榮光的一年,故將1963 這個具體的年份轉化為數字雕塑的方式呈現,為了讓人們更加清晰地記住這對于711 礦來說意義非凡的一年。

(3)沉思廣場——7 棵大樹與杜鵑花

圖7 上海松江方塔園塹道

圖8 歷史塹道豎向設計圖

圖9 高差與大樹處理分析圖

圖10 場地景觀元素提取與利用分布圖

景觀設計中,要求深入挖掘當地的歷史文化特質、自然地理特征來實現場景的構筑,使當地人文景觀與游客產生場景互動,讓游客的精神文化與身體“五感”得到更高層次的體驗[6]。此處運用到了香樟和杜鵑花,選擇杜鵑花是因為在原礦區附近杜鵑廣泛分布,能喚起礦工們的記憶,且杜鵑花開似火,熱烈奔放,能讓人聯想起那段激情燃燒的歲月,讓人從視覺上被感染。

雖然此處是景觀軸的終點,但并不意味著故事和歷史的戛然而止。人們在經過廣場或文化塹道后,通過臺階來到這里,映入眼簾的是如火般的杜鵑花和7 棵香樟。走在碎石鋪地上,聯想礦石的棱角。最后坐在樹池上聽著水跌入池中的聲音,在這樣的一個環境中,從不同的感官上感受711 礦的歷史和文化,最后陷入沉思與緬懷之中。

3.2 “高”與“下”

(1)“下”——文化塹道

在上海方塔園中馮紀忠先生設計的塹道在豎向設計上極為巧妙。方塔所處的位置在全園處于一個下凹的狀態。而塔又是全園的重點,是不可能移動的,而游人卻不一樣,為了不讓宋塔所呈現的景觀大打折扣,設計者巧妙利用塹道讓人們先從高處到低處,經過一系列的標高降低之后再來到方塔之下,這樣便能很好地感受其清瘦、挺拔的氣勢(圖 7、8)。

利用了已有的高差條件,通過塹道讓人們經過一系列的“下”,再通過臺階“上”到沉思廣場。沉思廣場處于景觀軸線的最低點,但是通過文化塹道,人們在不斷地“下”之后,來到一個相對高一點的場地,這個“高”似乎出現得剛剛好,正如前面所提到的“高”能讓人們目光聚集、產生敬畏,故而人們經歷文化塹道的感染,期間產生的情感來到此處便能達到最后的升華。在空間組織上亦然:從狹長的空間來到一個寬敞的空間,以“以小見大”的方式讓人們在沉思廣場沉思和緬懷,達到情感的升華。

(2)“高”——高差與大樹

保留大樹和前方道路0.8m 的高差也是此次設計中需要解決的問題。A 處剛好處于景觀軸線的中間位置,考慮到人們的交通流線和承接上方的711 礦文化廣場,最終做成了臺階和樹池,起到組織人流和延續軸線的作用。在B 處,因為這一塊場地更多考慮的是滿足周邊居民的需求,大樹、高差讓人不由自主地就想到林蔭和下沉空間相結合的休憩場所(圖9)。

3.3 “并置”和“轉置”

朱育帆教授曾總結了風景園林設計方法的“三置論”[7]。其中“原置”狹義指場地設計之前存在的物體,如此設計場地中與711 礦相關的歷史建筑、那排生長良好的香樟。“并置”是指2 個或2 個以上的事物直接并列放置在一起的設計行為。講究獨立性和整體性并存,即:能夠相對獨立、易于拆解的同時,“并置”之后的景觀能與“原置”形成整體。這與保留原場地歷史與文化、加強場地聯系的設計目的不謀而合,故在解決“因為道路導致設計場地整體性較弱”的問題時采用了“并置”的方法。剛開始對于如何處理這一問題是茫然的,但在看過這樣兩張照片后:場地中的紅磚建筑、當地居民門前被竹籬笆所圍起來的菜地(圖10),這才有了“并置”的處理方法:在設計中加入紅磚景墻和竹籬笆這兩個本土元素。既避免了千篇一律的手法,也讓場地更具當地的特色,與周邊環境融為一體[8]。

“轉置”就是通過隱匿以轉換、改變或強化原有的組織秩序從而生成新的設計邏輯的設計方法[7]。此次設計中在整體上利用了該策略:強化并利用場地原有的特征(高差、植被、建筑)從而串聯景觀軸線并劃分為不同的景觀空間。其分為“加法轉置”與“減法轉置”。后者指通過移除局部原置體或剔鑿表皮來達到置新的目的,如沉思廣場中的碎石鋪地。最初看到設計選題中的“紀念廣場”與“礦”時,腦子里便浮現出棱角分明的礦石。隨后,中國美術學院象山校區校園入口處碎石鋪地紀念廣場映入腦海,其碎石鋪地的景觀效果與礦石“不謀而合”,讓人們從觸覺、視覺去感受711 礦。

4 反思

帶著“程式化設計”的習慣,本次畢業設計之初考慮更多的是形式法則,見到與“紀念性”相關的節點便想套用進去,視軸的高差、路邊的大樹、斑駁的建筑等均“視而不見”。在被點醒后,才意識到場地本身歷史特征的重要性,才有了文中所呈現出的屬于這塊場地的敘事景觀和設計策略。

正如清華大學朱育帆教授所說:在景觀設計中,判讀場地的原有信息及其歷史邏輯,從而建立起一個更加細致、全面、系統的審視機制,并對后期的設計結果產生具有特質生成意義的制約性。明曉場地歷史不是為了自尋禁錮,但如果保持對設計場地歷史的敬畏,場地自身便可能提供這樣一個個的錨點[9]。故而采用景觀敘事主義中的“隱喻與象征”手法再現場地歷史突出這一類型場地的特征是有必要的。

相比具象的事物,用抽象的“符號”串出這段歷史,更能引起參觀者探索的欲望。在對設計場地的“原置”——高差、植被、建筑等進行處理時,利用“并置”與“轉置”的手法讓場地的整體性達到和諧,使場地內外多元文化達到新的共生,而不是讓其與場地歷史一同湮沒在“程式化設計”之中,或許這些設計策略才是對這一類場地保留其特色與歷史文化較好的處理方式。反觀當下“程式化設計”的思維與方式仍是普遍現象,這是非常值得我們警惕的,因為有些信息一旦失去是無法彌補回來的。