自然崇拜者

許意

很難用一個身份去概括意大利的創作通才Bruno Munari (1907—1998)。他總是“搶走”編輯、平面設計師、作家等等各種工作。其實,在他的眼中,任何事物都存在“設計”。這不僅僅是你所知的狹義的設計,即根植于一個基于規范化制造流程誕生的產品設計——而是如他所認為,在我們的無意識與自然界中,事物之間彼此影響、相互塑造的過程就是“設計”的形成邏輯。

對于那些長得像懷表的相框、長得像一條魚的錘子,或是形似母雞的奶酪盤,他說:“這些東西必定不會是設計師創作的物品,因為設計師沒有那么豐富的想象力。”盡管他常以設計師的身份得到邀請和開展工作,但難得的是,這個長壽的老頭從未用同僚們的視角看待設計,他有他理解世界的獨特方式。

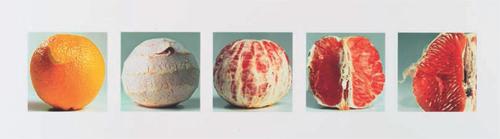

1929年至1997年間,Munari在開展各類造物創作之余,也編撰出版了60余本書籍,不斷向公眾傳達他的思想。他看到蔬菜和水果之中莫測而又復雜的結構和肌理,繼而編撰了一本名為《沙拉里的玫瑰花》的攝影作品——玫瑰花瓣的形狀就像卷心菜內部的曲線,萬物呼應彼此,這是自然的形狀。他還觀察一個橙子從成熟的果實到進入人們手中被剝開和食下的變化過程,他用產品設計的營銷口吻去描述橙子,頗為諷刺:“它們由一系列模塊化容器組成。形狀正好符合人食用的尺度,一旦從外部容器中取出其中一部分,將其放置在牙齒之間,只要很輕的壓力就足以提取出果汁。除了果汁,這些切片本身還包括一顆小種子,這是公司免費提供的小禮物……橙子是幾近完美的物體,讓人從中可以觀察到其形式、功能與食用方式的完全連貫性。就連顏色也完全正確,如果它是藍色的,那將是完全錯誤的。”他看到:任何事物之間都存在關聯。

他在20世紀50年代創作了一組會“說話”的叉子,叉子的4根叉頭被擬人化,就像人手的變化姿勢。而他在更早的一本關于意大利手勢的書籍中也曾討論過人的雙手會如何反映心理、習慣、情緒和交流發生的場景,與他如何思考叉子一脈相承。

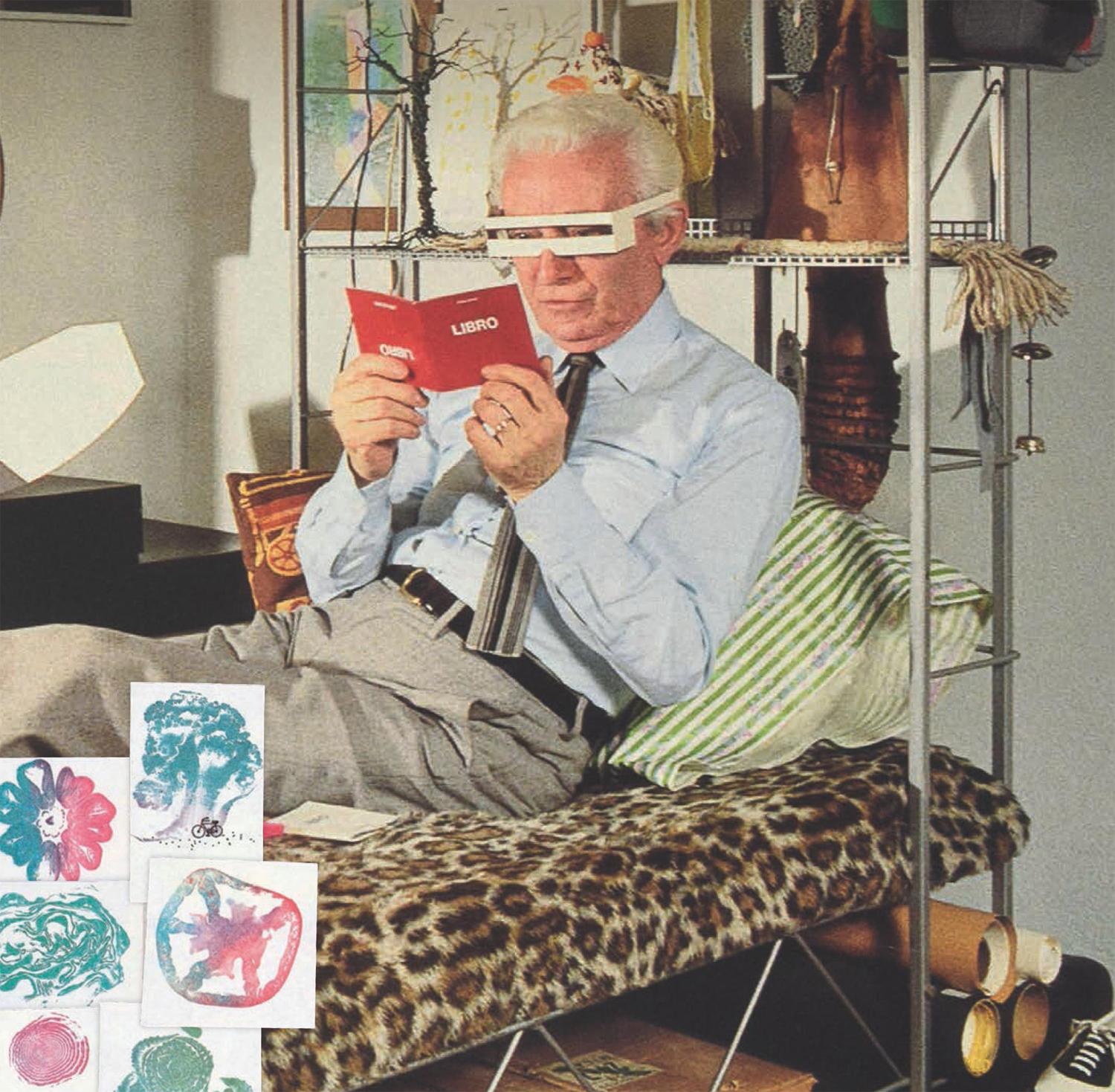

20世紀70年代正是“二戰”后反戰運動高漲的時期,許多設計師都構想了可移動、融合多種功能的模塊化式家具。而Munari構想的Abitacolo居住系統非常輕便,能夠懸掛各式各樣的物品,可供人們根據自身需求自由地拓展配件,比如加設書架與擺設。同時人亦可以在上面的床鋪休息。

可以說,Munari的“設計”便來自他的思想。在Munari的滿腔調皮和幽默之中,對造物主的贊譽溢于言表,他帶著好奇心與旺盛的創作欲,反復向我們傳達的核心或許正是——自然是最好的設計師。