基于現代文獻分析針刺治療原發性痛經辨證選穴的規律

楊瑩瑩 趙麗紅 王天芳

原發性痛經是指婦女在經前或行經數小時后出現下腹疼痛,可伴有腹瀉、惡心、嘔吐、疲乏、眩暈、頭痛等癥偶發暈厥及發熱,經B超檢查,排除生殖器官明顯的器質性病變[1]。原發性痛經多見于青年女性,在中醫學中屬“經行腹痛”等范疇。現代醫學常用非甾體抗炎藥、避孕藥、鈣通道阻滯劑等治療[2],往往易復發;中醫學治療原發性痛經主要采用中藥、針灸、中藥穴位貼等方法[3],其中針刺治療原發性痛經因其臨床療效顯著、副作用少而備受重視[4]。在針刺基礎之上分析原發性痛經的證候特點,把握其病因病機進行辨證選穴,是中醫診斷的特色之一[5-6],而目前對針刺治療原發性痛經辨證選穴相關文獻的分析歸納較少。本研究借助數據挖掘技術,對針刺辨證選穴治療原發性痛經的相關文獻進行分析,以期為針刺治療原發性痛經的理論研究和臨床應用提供依據。

1 材料與方法

1.1 文獻檢索

文獻資料來源為中國知網(CNKI)、萬方數據知識服務平臺和維普數據庫(VIP)三大中文全文數據庫,在CNKI跨庫選擇為期刊文獻,在萬方數據知識服務平臺文獻類型選擇期刊論文,在VIP選擇全部期刊。使用三大全文數據庫進行高級檢索,檢索主題字/詞(VIP中以題名或關鍵詞)為“針”或含(或)“原發性痛經”,不含(非)“動物”。時間范圍為建庫時間(CNKI:1979年;萬方:1900年;VIP:1989年)至2018年10月20日。

1.2 納入標準

(1)治療方法以針刺辨證選穴治療為主,治療疾病為原發性痛經的文獻;(2)針刺辨證選穴具體方案或具體穴位明確的文獻。

1.3 排除標準

綜述、理論探討類文獻;穴位理論研究和護理類研究;重復發表的文獻。將檢索到的文獻導入Note express軟件進行查重,刪除除期刊文獻以外的其他來源,全文下載后通過閱讀摘要或全文,根據納入、排除標準最終篩選符合要求的文獻。

1.4 數據庫建立和數據錄入

在Excel表格中建立數據庫,數據錄入條目包括文獻發表年份、文題、作者、文獻類型、治療方法、證型、選穴形式、穴位或主穴、配穴。

1.5 數據規范化管理

對文獻中證型名稱的規范化參考1997年10月1日發布實施的《中華人民共和國國家標準·中醫臨床診療術語證侯部分》[7],如肝郁證、肝氣郁結證、肝氣郁滯證統一規范成肝郁氣滯證,寒濕瘀阻證規范為寒濕瘀滯證,瘀熱內阻證規范為血瘀化熱證,陽虛宮寒證規范為胞宮虛寒證等。

腧穴名稱的規范化參考石學敏《針灸學》(第2版)[8]。如將水溝統一規范為人中,沒有的穴位直接寫出,如陰交穴等。

1.6 統計學分析

采用SPSS 20.0統計軟件進行統計分析,對提取文獻的發表年份、文題、作者、文獻類型、治療方法、證型、選穴形式、穴位或主穴、配穴頻數、頻率的統計采用描述統計的方法,計數資料采用頻數(n)、頻率(%)表示。

2 結果

2.1 文獻基本情況

CNKI檢索文獻597篇,萬方數據知識服務平臺檢索文獻772篇,VIP檢索文獻287篇,共計1656篇文獻。分別導入Note express軟件查重后得到1007篇,刪除除期刊文獻以外的其他來源后707篇,全文下載后通過閱讀摘要或全文,根據納入、排除標準最終篩選出符合要求的文獻46篇。

46篇文獻涉及的針刺療法分為單純針刺療法(14篇)、針刺結合其他療法(32篇);依據不同的針刺部位分為體針41篇(包含腹針)、耳針4篇、眼針1篇。單純針刺療法根據使用的針具類型的不同分為毫針11篇,穴位埋線、穴位埋針、電針各1篇。針刺結合其他療法中涉及的其他療法包括:灸法(14篇)、中藥(3篇)、耳穴按壓或耳針(4篇)、推拿(3篇)、拔罐(2篇)、穴位注射、穴位貼敷、遠紅外照射、火療、腹針、體針1篇。

2.2 實證、虛證具體選穴

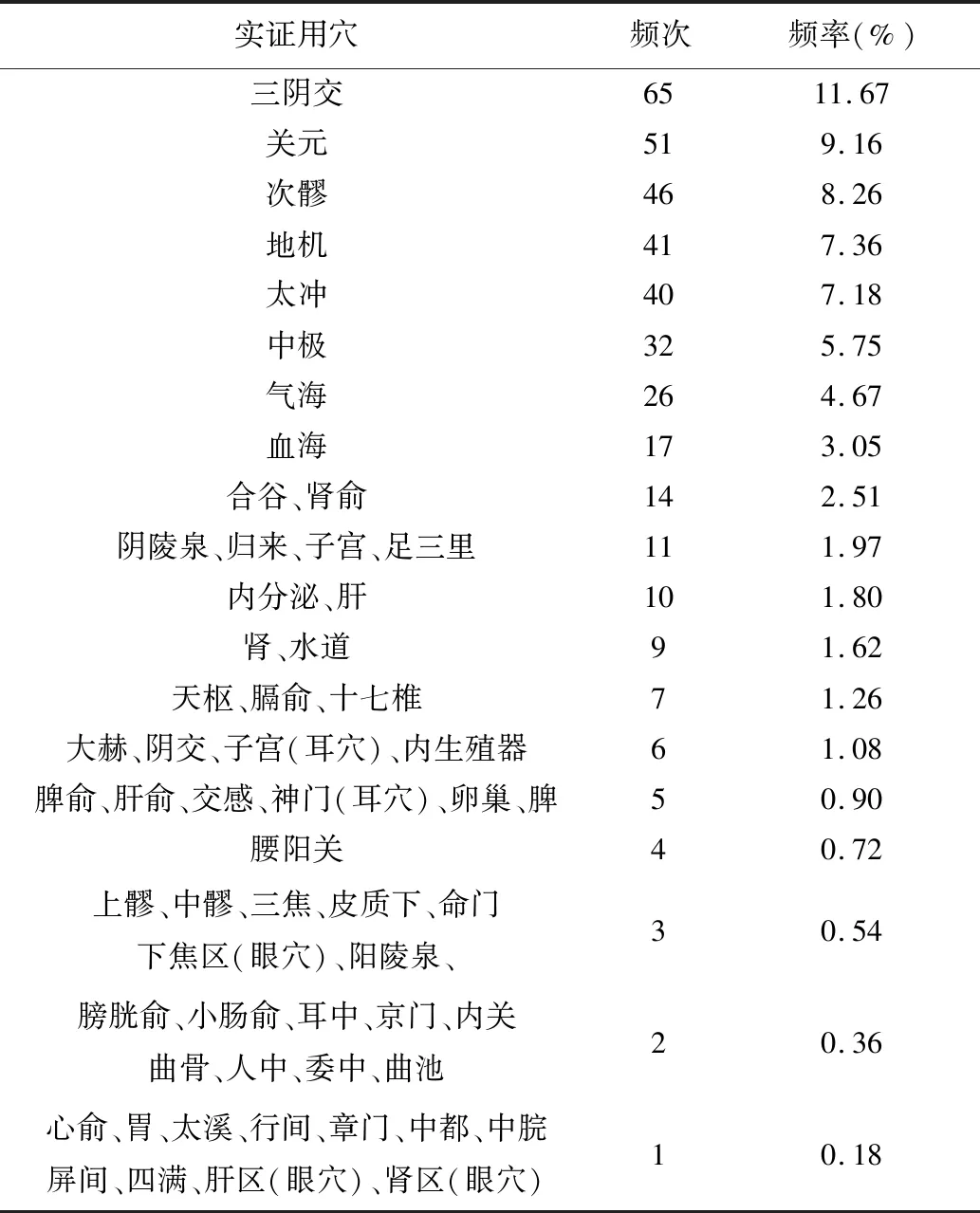

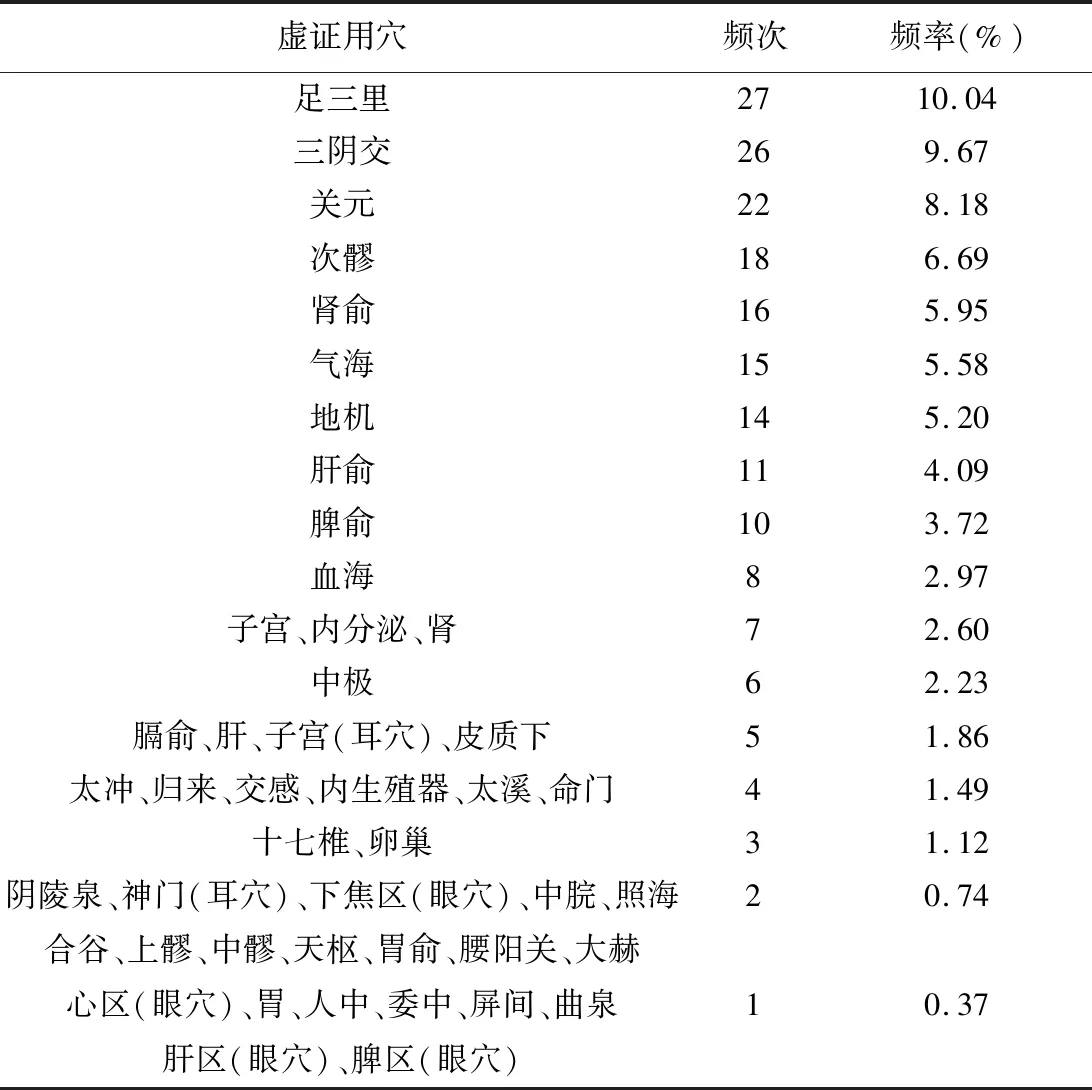

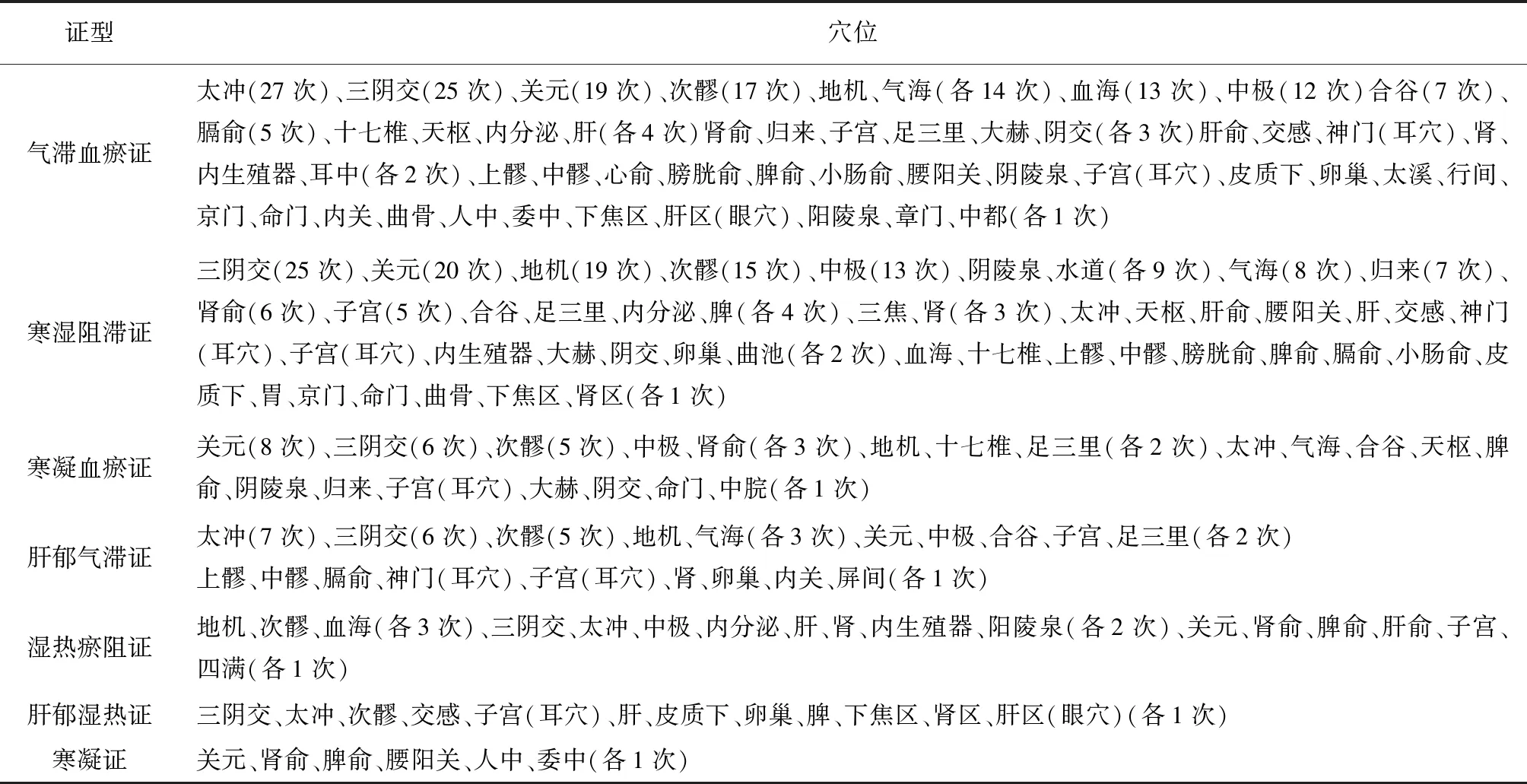

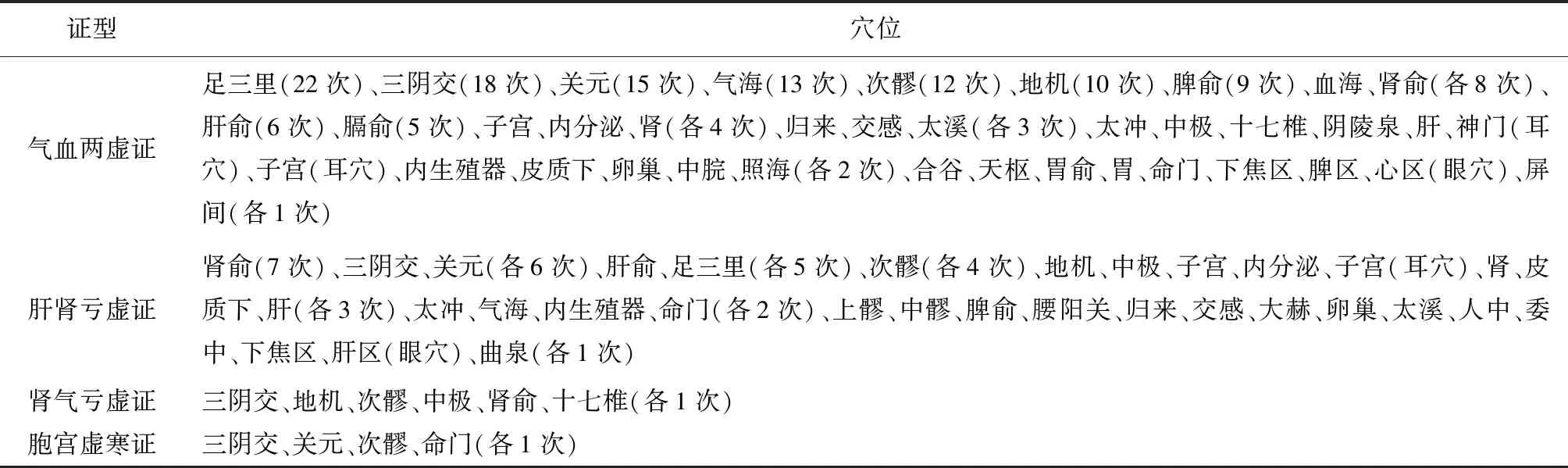

本研究共涉及中醫證型11種,其中實證7種,虛證4種。實證為氣滯血瘀證、寒濕阻滯證、寒凝血瘀證、肝郁氣滯證、濕熱瘀阻證、肝郁濕熱證、寒凝證;虛證為氣血兩虛證、肝腎虧虛證、腎氣虧虛證、胞宮虛寒證。其中實證選穴59個,共計使用557次;虛證選穴46個,共計使用269次。實證選穴使用頻次位居前5位的是三陰交、關元、次髎、地機、太沖;虛證選穴使用頻次位居前5位的是足三里、三陰交、關元、次髎、腎俞。

對所有實證、虛證選穴的所屬經脈分別進行統計,實證前5條經脈分別是足太陰脾經(4個,134次)、任脈(6個,118次)、足太陽膀胱經(11個,90次)、足厥陰肝經(5個,46次)、足陽明胃經(4個,38次);虛證前5條經脈分別是足太陽膀胱經(9個,64次)、任脈(5個,53次)、足太陰脾經(3個,42次)、足陽明胃經(3個,32次)、足少陰腎經(3個,7次)。實證、虛證具體選穴見表1、表2。

表1 實證具體選穴列表

表2 虛證具體選穴列表

2.3 辨證選穴

2.3.1 證型分布情況 11種證型出現頻次由高到低為氣滯血瘀證、寒濕阻滯證、氣血兩虛證、肝腎虧虛證、寒凝血瘀證、肝郁氣滯證、濕熱瘀阻證、肝郁濕熱證、腎氣虧虛證、寒凝證、胞宮虛寒證。

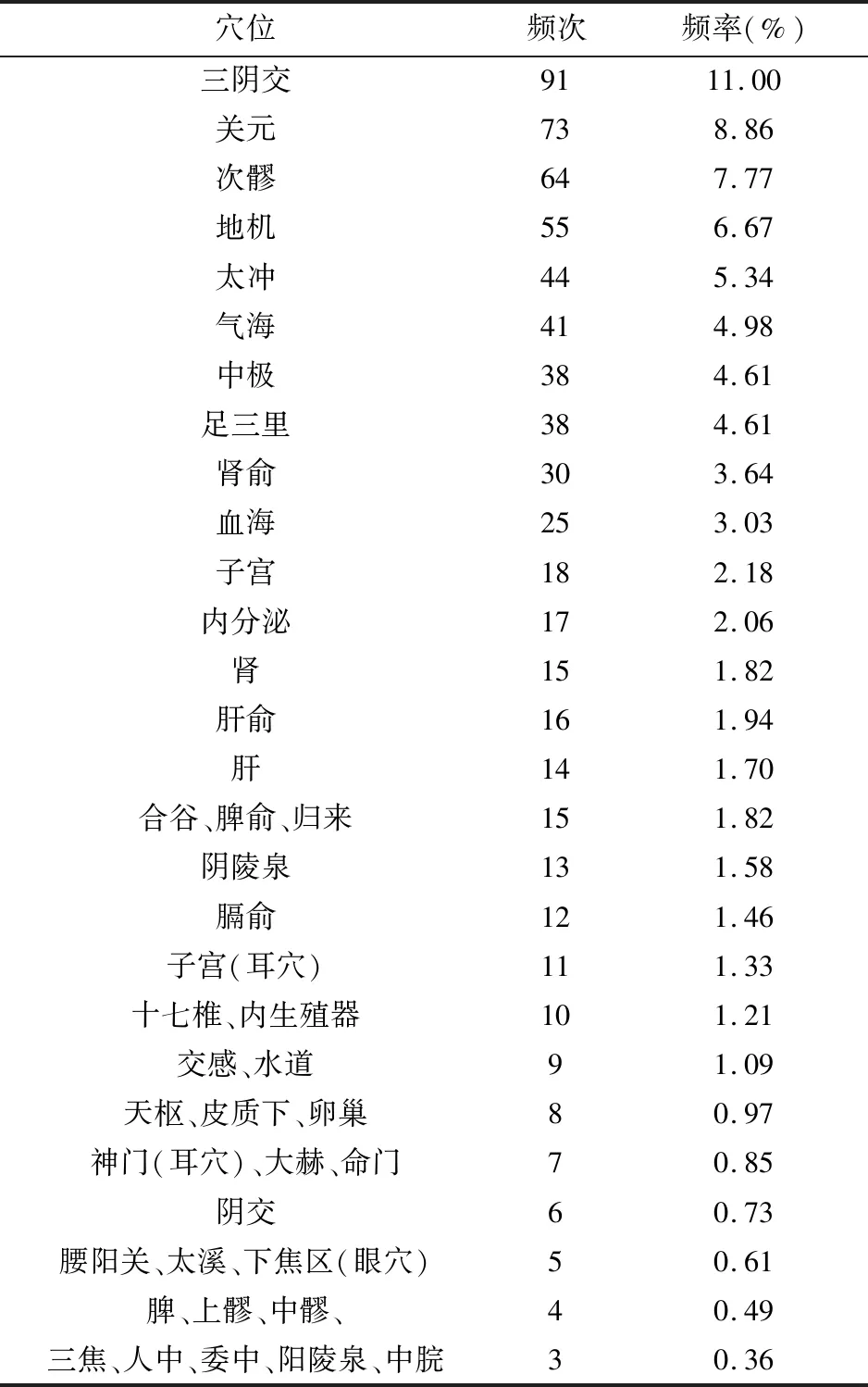

2.3.2 總體選穴 以上11種證型共涉及穴位64個,其中腧穴45個(經穴43個、奇穴2個),耳穴14個、眼穴5個。43個經穴中陰經腧穴23個、陽經腧穴20個,具體分為手三陰經1個、手三陽經2個、足三陰經14個、足三陽經17個、任脈8個、督脈1個。

使用頻次位居前10位的腧穴是三陰交、關元、次髎、地機、太沖、氣海、中極、足三里、腎俞、血海。陰經經脈選穴23個(累計使用425次),陽經經脈選穴20個(累計使用248次)。64個穴位涉及的經脈由高到低依次是足太陰脾經(4穴,184次)、任脈(8穴,173次)、足太陽膀胱經(12穴,154次)、足陽明胃經(4穴,70次)、足厥陰肝經(6穴,51次)、手陽明大腸經(2穴,17次)、足少陰腎經(4穴,15次)、督脈(1穴,5次)、手厥陰心包經(1穴,2次)、足少陽膽經(1穴,2次)、其他[耳穴(14穴,112次)、奇穴(2穴,28次)、眼穴(5穴,11次)]。穴位使用總情況見表3。

表3 穴位使用總情況(頻次>2次)

2.3.3 辨證選穴 本研究中以“主穴結合配穴”(在主穴基礎上辨證增加配穴)為選穴形式38篇、各證型直接辨證選穴8篇。各證型具體用穴有所不同,氣滯血瘀證共涉及50個穴位、寒濕阻滯證穴45個、氣血兩虛證38個、肝腎虧虛證33個、寒凝血瘀證20個、肝郁氣滯證19個、濕熱瘀阻證17個、肝郁濕熱證12個、腎氣虧虛證6個、寒凝證選穴6個、胞宮虛寒證4個,實證、虛證的穴位具體使用情況分別見表4~5。

表4 實證的穴位具體使用情況

3 討論

近年來,隨著針刺治療原發性痛經的臨床報道不斷增多,在針刺常規用穴的基礎上,分析病因病機進行針刺辨證選穴治療原發性痛經,體現了中醫學辨證論治的基本原則。納入文獻中最常見的證型為氣滯血瘀證、寒濕阻滯證、氣血兩虛證,最常用的穴位為三陰交、關元、次髎,最常用的經脈為足太陰脾經、任脈、足太陽膀胱經。中醫認為原發性痛經的發病與沖任督脈、脾肝腎功能失調密切相關。主要病機為情志不暢、寒濕內停致使氣滯血瘀、寒濕瘀滯,或平素氣血虧虛,失于濡養從而導致沖任、胞宮氣血運行不暢,不通則痛或不榮則痛,因此治療上應以調理沖任氣血為大法,兼以行氣活血、溫陽散寒,補益氣血[9-10]。因此,治療選穴上三陰交最為常用,三陰交為調經止痛的要穴,為足之三陰交會穴,足三陰經循行過小腹,與沖、任在小腹有所交會,針刺可調理肝脾腎,活血止痛,益氣養血[11-13];關元穴為足太陰、足少陰和足厥陰3條經脈的交會穴,是人體元氣閉藏之處,針刺可溫陽散寒、固本培元[14-16];次髎穴為足太陽膀胱經腧穴,位于腰骶部,為治療原發性痛經的經驗穴,針刺可通經活絡、理氣調經。足太陰脾經與沖、任在小腹有所交會,脾為氣血生化之源,因此針刺足太陰脾經可調理氣機,活血止痛[17-19];任脈起于胞中,循腹里,為陰脈之海,針刺可溫經散寒、活血止痛。原發性痛經病位在胞宮,足太陰脾經、任脈皆循行至胞宮,針刺可對局部經行腹痛有循經治療作用。足太陽膀胱經循行于背部,為一身之藩籬,針刺可行氣活血、調整陰陽。由此可見,原發性痛經與任脈、足太陰脾經、足太陽膀胱經密切相關。

表5 虛證的穴位具體使用情況

辨虛實證選穴上,實證多采用三陰交、關元、次髎、地機,中醫認為原發性痛經實證多為內有伏邪,肝氣郁滯或過食生冷,外寒侵襲導致氣滯血瘀、寒濕阻滯,不通則痛,治療上應行氣活血、散寒祛濕,選用三陰交活血止痛,關元、次髎、地機散寒溫陽。氣血兩虛證在虛證中位居首位,多采用足三里、三陰交、關元、氣海,氣血虧虛,不榮則痛,治療上應健脾和胃、溫經止痛,選用足三里、三陰交、氣海皆可調理脾胃,補益氣血,關元溫經通絡,激發陽氣。

辨證選穴上,氣滯血瘀證取太沖以疏肝解郁、行氣活血[20];寒濕阻滯證取關元以溫補胞宮[21];氣血兩虛證[22]取足三里、三陰交以補益氣血。太沖穴為足厥陰肝經腧穴和原穴,針刺可起到疏肝理氣、平肝潛陽的作用;關元穴為任脈腧穴,為足太陰脾經、足少陰腎經和足厥陰肝經3條經脈的交會穴,是人體元氣所閉藏之處,針刺可溫陽活血、固本培元;足三里為胃經腧穴,針刺可補益虛損;三陰交為足之三陰交會穴,針刺可調理肝脾腎,活血止痛。可見,陰經穴位使用頻率較高,這主要是由于原發性痛經發病與沖任、肝脾腎三臟密切相關,同時經行腹痛發生于胞宮,其為陰經循行所過部位,因此多選用陰經腧穴進行治療,這與前人研究結果相一致[23-25]。通常認為寒凝血瘀證和氣滯血瘀證為原發性痛經最為常見的兩種證型[26-27],本研究中則為氣滯血瘀證和寒濕阻滯證最為常見,而寒凝血瘀證未居于前幾位,這可能與證型的不同劃分有關,本研究中寒濕阻滯證、寒凝血瘀證、寒凝證、胞宮虛寒證等多個證型均包括“寒”的病性要素,可知,寒凝血瘀證應該依然較為常見。因此,針刺辨證選穴治療原發性痛經多以足太陰脾經、任脈等陰經腧穴為主,原發性痛經實證與虛證之間、具體證型之間用穴又有所不同,均體現了辨證選穴的總規律。