廣西藝術學院美術學院油畫系謝森工作室

吳以彩

根據廣西藝術學院〔2005〕168號文件關于專門批復美術學院關于成立導師工作室方案的決定,作為學院教學改革的試點之一的謝森工作室于2005年12月成立,并于2006年3月正式組成運行。

謝森工作室的教學思路

1.因材施教。考慮到我國目前藝術院校采取的分年級分班級和統一課程進度的教學模式沒有充分根據每個學生的具體學習狀態進行靈活的教學,不利于藝術人才的多樣性成長,況且,藝術類課程也不像理工類課程一樣需要嚴格的循序漸進關系,它更表現為一種反復、綜合,不斷積累和提高的過程。因此,我們嘗試把幾個年級的本科生與研究生混班上課,在循環反復的課程中,根據每個學生的進展狀況,靈活指導,做到真正的因材施教。低年級的學生也可以受高年級學生影響而獲得較快進步,不同年級學生間可以形成良好的學習競爭氣氛。在每一個單元學習階段中,綜合訓練,提高學生的基礎能力和藝術審美水平。

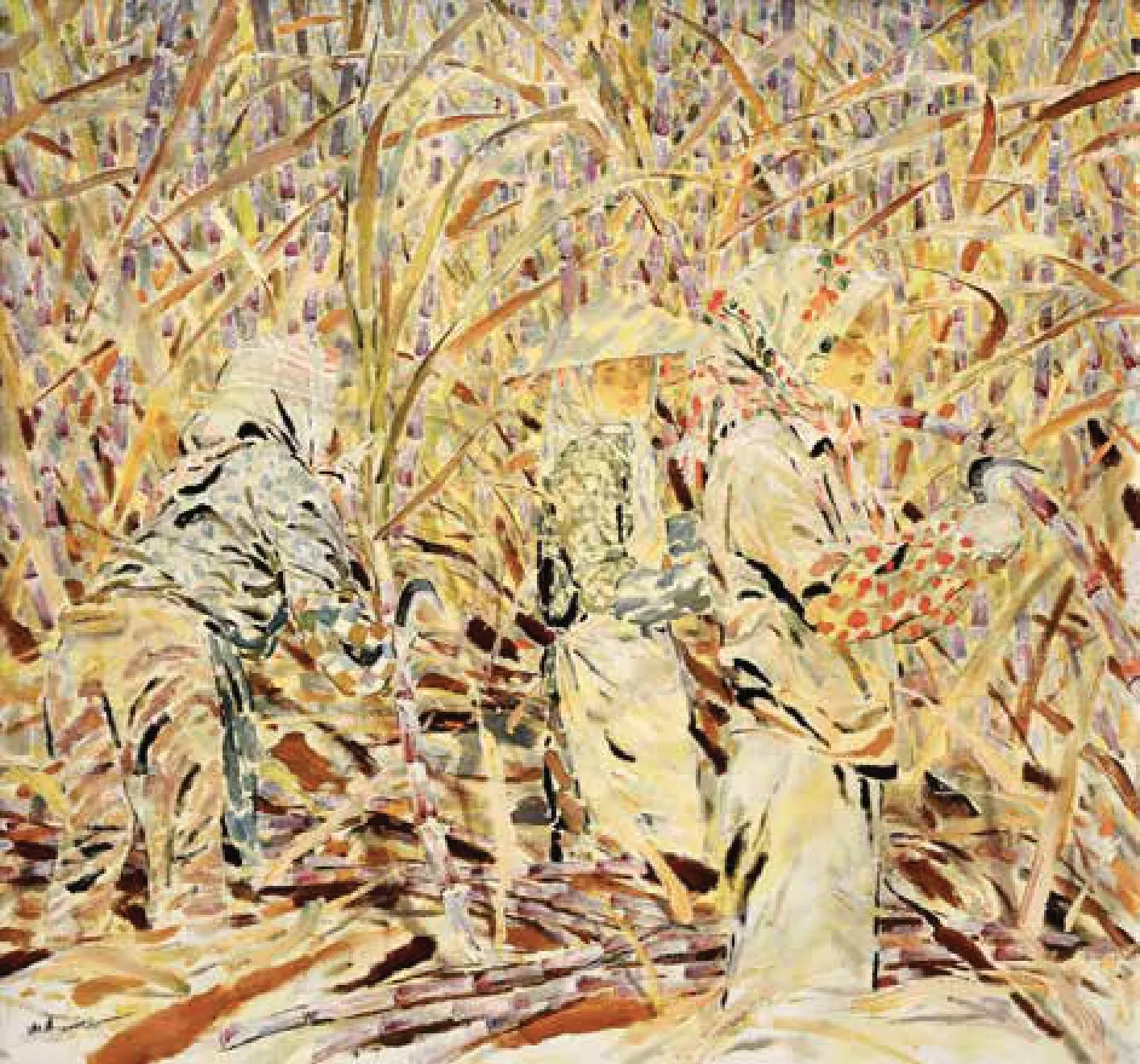

謝森 收獲甘蔗 布面油畫 140 cm×160 cm 2004年

2.造型觀念。以往的基礎造型訓練中,比較注重對“形體”的訓練,它包括了透視、比例、解剖、明暗虛實、立體空間等諸多因素,簡言之,就是對形象體積感的訓練。但我們重新審視西方美術史就不難發現繪畫造型的發展有一個從“平面—立體—平面”的演變過程,而造型中的“形狀”則是畫面結構的重要因素。“形狀”更生動體現了形象鮮明的輪廓特征性和畫家個人的造型趣味。因此,工作室在總結以往對形體訓練的經驗基礎上,更為注重對形狀及組合的訓練和研究。

3.色彩觀念。除了對冷暖色、互補色、環境色等色彩規律的研究和訓練外,工作室尤其注重對色域和色調的研究和訓練。因為在色彩的諸多因素中,色域和色調是最具個人情感和表現力的。立足當代藝術前沿新思想,深入挖掘南方亞熱帶色彩體系下的油畫形式語言和圖像研究,加強學生個體地域性色彩寫生和審美規律的培養。

4.創作觀念。工作室明確反對以往教學中將基礎訓練與創作截然分開的“兩段式”模式。主張在基礎訓練中融入提高審美能力的練習,通過分析大師的經典作品,學習構圖的規律,學會正確觀察對象,提高藝術感覺的敏銳性,通過課外個人課題的訓練,激發學生的創造性思維,尋找個人的藝術方向,從而將平時訓練與創作結合起來。提倡從現實生活中尋找藝術感覺的“現實表現”創作理念,個性化創作促使學生更加關注社會現實和當代文化,進一步探索特定語境下的藝術風格多樣性。

謝森工作室目前由油畫本科二、三、四年級部分學生、碩士研究生等共同組班上課,以激發學生個性藝術思維的教學特色為主導,以創作帶動基礎教學,形成導師、研究生、本科生聯為一體的教學創作團體,有利于多出成果,快出人才。

吳以彩 桂林山水——陽朔仙境 布面油畫 115 cm×150 cm 2017年

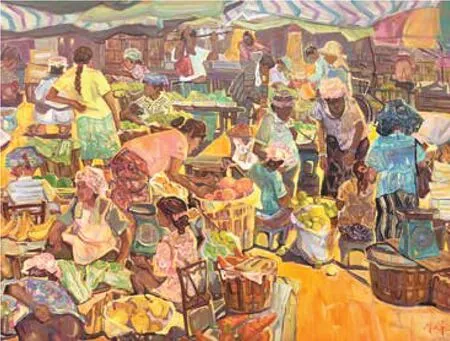

呂峰 東興邊貿風情街 布面油彩 160 cm×180 cm

工作室組建至今,在教育教學觀念的創新等方面取得了一定的實踐經驗,教學內容的改革促使學生積極主動參加全國性展覽。其中,在由文化與旅游部、中國文聯和中國美協共同舉辦5年一屆的第十三屆全國美展中,本工作室包括畢業生在內的6名成員的作品同時入選,并以獲得中國油畫學會主辦的全國青年美展最高獎為代表的一大批參展獲獎成果,在全國有一定影響。目前,工作室繼續有效推進不同年級、層次的學生同班上課采取因材施教的靈活教學方式,科教融合與創新發展將是工作室面臨的新挑戰。

個人課題教學

當代語境下的美術院校油畫教學,探索既適合自身文化發展特點又植根于西方油畫傳統的教學新模式很重要,藝術創作新理念對創新教學發展起到了關鍵性的作用。國內“油畫民族化”“具象與心象”“寫實與寫意”等創作新“標簽”給油畫教學提供了理性參考,而地方專業院校做了實踐性教學的分解和演變。

謝森導師工作室作為廣西藝術學院油畫系的教學改革試點之一,在成立后便針對地方教學特色和促進地方油畫創作發展,提出了“個人課題”創新課程。“個人課題”每學期4周共兩張作業,相對于畢業創作課來說是謝森工作室的第一階段創作課。經過調整后的“個人課題”一改以往的創作課“油畫創作”的單調、統一的教學模式,個人課題教學新模式主要以一個階段內所研究的內容和主題相適應的過程為主,探索長時間內形成個人形式語言的可能性。“個人課題教學新模式”即是建立在個人化基礎之上并為其實現個人目標的教學方法。在制定了個人課題和明確的學習目標之后,教師結合時代藝術環境、根據教學大綱講授創作基本理論知識,做油畫作品分析和多媒體教學,學生除了按課程規定完成單一的一張創作外,根據學習進度和能力的異同以及喜好的不同相應選擇補充不同的基礎知識,連續性地更加重視創作規律的分析、思考藝術問題。個人課題教學新模式針對多元化的商業環境提出了要充分尊重學生個性多樣化和學習有差別的現實,有效地避免了“油畫創作”由于時間太短學習熱情不高,學生要么被某些畫家的表面技法所迷惑、要么懶得動腦、要么被動地照抄對象照抄照片等現象。因此,抓住本質解決藝術規律,培養個性多做課題性練習有利于持續維持創作的狀態。尋找形式語言和個人研究方向,調動學生自主學習有利于因材施教,有利于有效地解決“油畫創作”和課堂習作嚴重脫節的現象。然而,現代社會多元化和互聯網飛速發展,市場化和商業意識下的學生多變且浮躁,工作室進一步提出了新的培養目標:一是關心熱愛生活,培養獨立的精神;二是改變觀察方法,隨時隨地地畫創作,做到有話可說,有畫想畫,更能開闊創作思路與更好地尋找個人課題方向;三是關注精神體驗尋找趣味,創作主動帶動習作;四是培養藝術想象力,提倡在下鄉寫生實踐中轉換藝術規律。在此基礎上,針對出現的普遍重創作輕習作等不良現象做了有效的補充。

蔣文潔 生命·動靜 布面油彩 145 cm×170 cm 2010年

潘新權 藍色自行車棚 油畫 145 cm×175 cm 2015年

韓克偉 圍城15 布面油彩 170 cm×180 cm 2015年

朱暉 農家樂土系列十六 布面油彩 150 cm×200 cm 2018年

韋笳 三江人家8 布面油畫 150 cm×180 cm 2017年

個人課題教學新模式在大二開始進行并貫穿整個導師工作室的學習階段,在經過大一的基礎訓練后這個階段開始引導顯得靈活,此時的創作與教師、教師與集體的互動貫穿整個工作室的課外與課堂之間。首先,對西方繪畫史中的幾個重要轉折期里出現的特定繪畫風格加以模仿和練習;其次,了解和熟悉繪畫語言風格的出發點、技能特點、畫面結構形式以及媒介運用方式;最后學生利用課外時間追求課題和形式方向。課題教學包括公共課題和個人課題,公共課題是指教學大綱里規定提出的諸如形態結構、形狀結構、色塊結構、色域結構、色彩情感等;個人課題是在公共課題的統一要求之外,根據不同個性和不同階段安排之外選題和完成系列性作業。例如:在大二色彩規律訓練課“色塊結構”的課外色塊練習中,某一學生的課外練習呈現了裝飾性的繪畫技法,那么老師會根據該同學的個人特征提出平面色塊具有現代感特征的這一階段課題,并通過配套性的大量相關名家作品做案例分析,而學生通過臨學大師經典理解該知識點,從而擴大該生的課堂擴展知識面。每一個可供參考的切入點為個人課題教學模式的高年級的探索的深入,奠定了審美基礎。課題有利有弊,高年級的難點有時候是低年級的重點,低年級的重點有時候是高年級的難點。謝森工作室每年有5個畢業生,大部分畢業創作前就形成了一定的個人創作面貌。曾經有大四的學生在順利通過畢業展后談體會:“才知道大二時老師說了什么。”言外之意是對于畢業后的創作發展方向又有了清晰的目標。雙周“主題討論會”制度是利用周末晚上的課外時間展開,由一個人擔任主持,一個人擔任主講,大家暢所欲言,間或遇到好課題也會吸引一些年輕老師來參與,有壓力才會帶來不同程度的收益。授課教師在實踐中也找到了一些共性課題來活躍不同課程目的的枯燥訓練。如:同一模特同一形態的默寫訓練;同構圖不同形式語言的探索訓練;課外相互做模特寫生;根據音樂、詩歌主題帶動收集課題素材;開展自畫像比拼尋找與課題語言形式有關的實驗材料;實行參與國家、省部級專業展覽獎懲制度;等等。豐富有意思的訓練手段促進學習,學生熱情高漲,在上完一天的專業課后仍有同學不愿離開,晚上繼續泡在工作室里埋頭做自己的課題創作,每個人都向著自己的課題方向不斷做嘗試和研究。

在國內外多元、競爭的時代格局下,無論是個人課題教學模式還是一般課外課題,其本質都是通過課外訓練力圖讓學生長時間持續抱有飽滿的創作熱情,顯示積極的創作形態。而個人課題教學新模式更能與國際教育形態接軌。系統規范的訓練能更加深入分析經典、分析油畫語言和作品風格的建立原因,不同畫家的藝術觀念之間的內在聯系,只有通過課題式的練習才能深入地去發掘和體悟在藝術作品背后的文化、科技、宗教、政治以及經濟等因素對他們的影響,才能促進以新的視覺方式,進行更自由的傳承與開拓。作為女性畫家,畢業后的蔣文潔是一名省級畫院的專職畫家。從2007年開始讀本科到研究生,她在導師工作室度過了6年。在表現女性觀察視角的工業題材方面,她的作品呈現了很強的系列性。作品《家園建設》體現了平面中的空間性效果:一個正在修建中的立交橋,極富張力地向畫面中心視線走來,然而,它停止的地方則有許多機器與它聯系在了一起。相同的明度色調中一片大的橙紅色,與一支支細條機器桿形成對比,矛盾又相統一。細條機器桿筆直地伸向天空,沖到畫布頂端,畫中的張力盡顯其中。她在自己課題中陳述:“右下方出現了一個方形的藍色框,我沒有依據畫中正常的透視比例來畫……是畫中‘面’的繪畫元素組成了這個作品,使得畫面現代感很強。”在形式語言上,她的作品呈現的文藝復興時期的審美特點,恰恰正是該階段發展起來的以弗蘭西斯加為典型的、解放人性的精神理念,影響并引導她去關注現代人性,關注社會發展下的現實生活,在形式語言中賦予了作品最根本的營養。同一屆的同學潘新權是在個人課題上做到“形式與內容的統一”的典型案例,他用黑、白、灰線條寫意組合,去挖掘社會發展中最具人文色彩的事物,那就是密密麻麻的單車。富于現實語境的內容和抒寫性的線條形式相結合,審美的普遍性使得觀者在主題和自身感情史上引起了內心共鳴,被繁復重復突出的主題和視覺沖擊力所感動。他的單車系列作品屢次入選全國性展覽并獲獎,作為中國代表參加倫敦奧運會畫展并被中國美術館收藏。由于課題明確,蔣文潔、潘新權及韓克偉三人分別獲得了2016、2017年廣西文藝創作最高獎“銅鼓獎”。潘新權同學在他的課題陳述里說:“從認識導師(謝森教授)開始,他便一直引導我們,要去尋找一個除去課堂基本功練習以外的真正屬于自己的課題。”

個人課題教學模式自2006年開展以來,工作室堅持以每年的年展來檢閱課題成果,展出印制精美的小畫冊并強調學生以系列性作品展示。至此,學生的作品參加專業性的展覽共700多項,獲得全國性專業展覽入選276項,獲獎46項;省級展覽入展190項,獲獎52項。其中,學生分別入選第十、十一、十二、十三屆全國美展共有9人10項。2019年,第十三屆全國美展再創佳績:潘新權、韓克偉、柳風、呂峰、彭偉泡、朱政東等6人同時入選。

朱政東 城南追憶之深遠 布面油畫 100 cm×150 cm 2017年

柳風 清·風 布面油彩 120 cm×150 cm 2015年

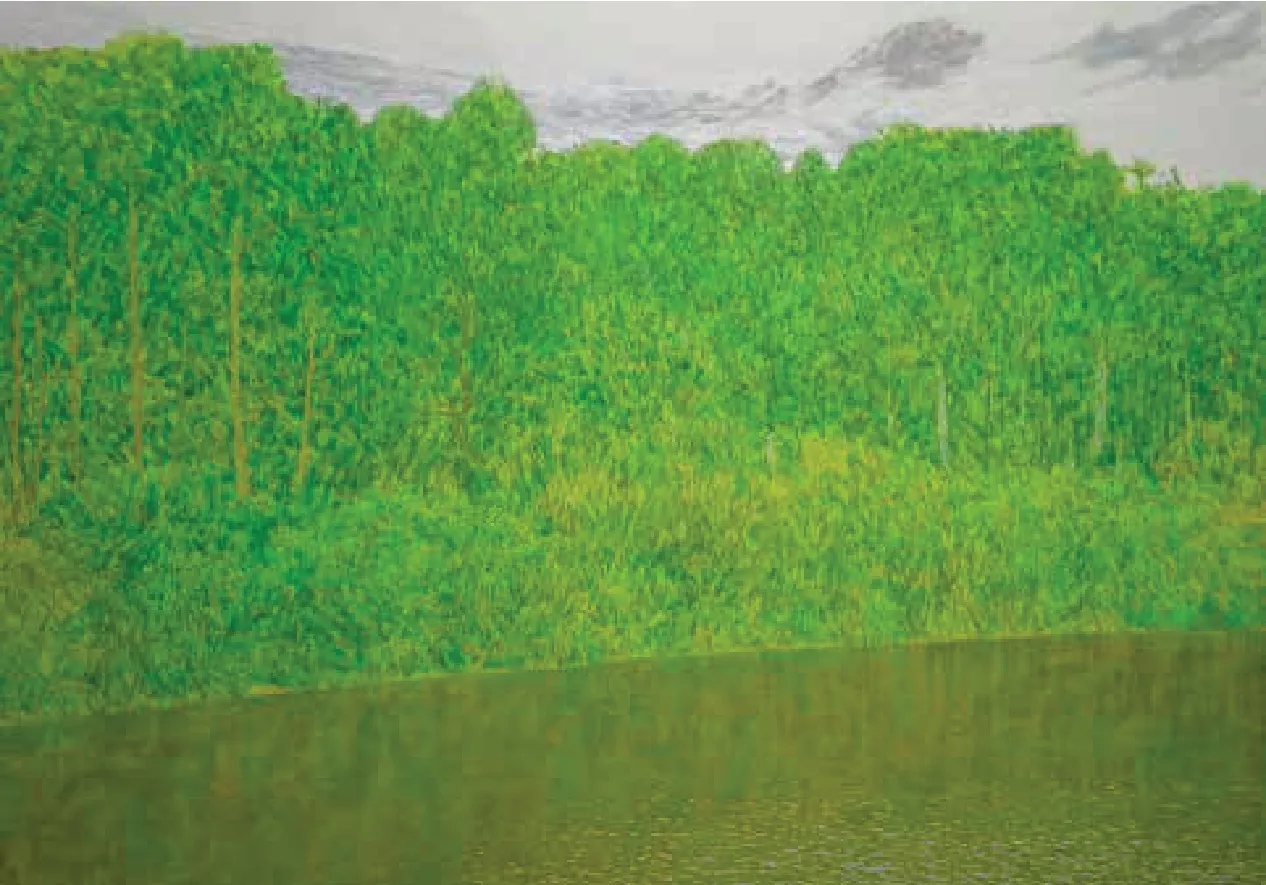

陳瑤 樹林系列一 布面油彩 150 cm×200 cm 2012年