令國人驕傲的七個國粹

央視編輯部

眼下,國貨正當潮,令我們感動的是越來越多的中國品牌嶄露頭角,以實力令世界傾倒、為國人爭光。說起為中國代言,永遠值得我們汲取養分的是千百年來不曾過時的國粹。漢魂不休,國粹必然不朽。

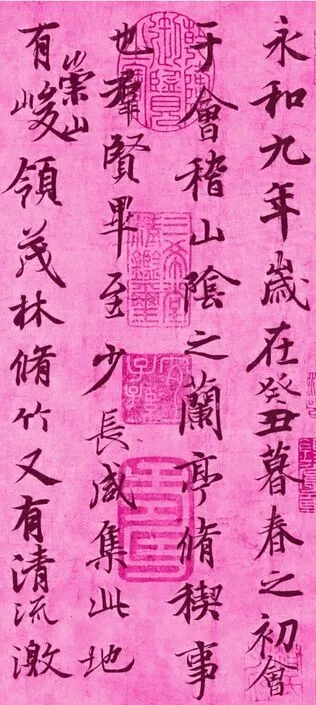

書 法

書法

中國書法,書寫漢字的藝術,被譽為“無言的詩,無行的舞,無圖的畫,無聲的樂”。中國書法是以筆、墨、紙等為主要工具材料,通過漢字書寫,在完成信息交流實用功能的同時,以特有的造型符號和筆墨韻律,融入人們對自然、社會、生命的思考,從而表現出中國人特有的思維方式、人格精神與性情志趣的一種藝術實踐。中國書法伴隨著漢字的產生與演變而發展,歷經三千多年,已成為中國文化的代表性符號。在世界各民族中,能將實用文字的書寫發展成與繪畫、音樂、舞蹈、雕塑、文學并列的藝術,只有中華民族的漢字書法。

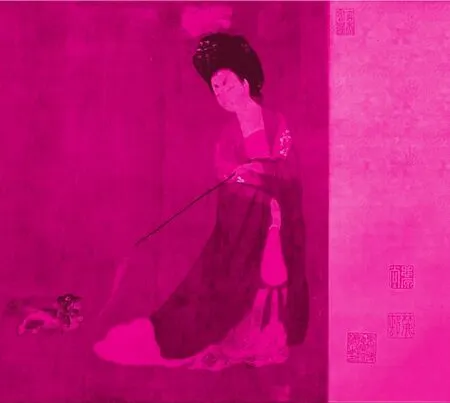

國 畫

國畫是中國傳統繪畫形式,是用毛筆蘸水、墨、彩作畫于絹或紙上,并加以裝裱的卷軸畫,題材可分人物、山水、花鳥等,包括具象和寫意技法。中國畫源遠流長,畫之美生根于中國文化,自上古至秦漢便開始誕生并逐步形成、定型,不僅最能代表中華民族繪畫藝術水平,也是東方藝術與中華美學精神重要表率。

國畫

瓷 器

中國是瓷器的故鄉,在英文中“瓷器(china)”與“中國(CHINA)”同為一詞,中國的陶瓷文化在世人眼中占據了何等獨特的地位,可想而知。據說幾個世紀以前,當歐洲人第一次看到中國瓷器時,無不驚嘆于這種半透明的精美藝術品。他們的結論是,瓷器一定是以魔法制成的,因此他們把瓷器稱作“白色黃金”。大約在公元前16世紀的商代中期,中國就出現了早期的瓷器。至宋代時,名瓷名窯已遍及大半個中國,這是瓷業最為繁榮的時期。當時的汝窯、官窯、哥窯、鈞窯和定窯后來并稱為宋代五大名窯。宋代瓷器代表了中國單色釉瓷器燒造的高峰。在五大名窯中,鈞窯有窯變,定窯是白瓷,而較為珍貴的汝、官、哥三窯,則都是青瓷。

中國茶

“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”,中國人對茶的青睞,可見一斑。中國是茶的故鄉,也是茶文化的發源地。茶,堪稱中華民族的舉國之飲。在我國,茶的發現和利用已有四五千年歷史,且長盛不衰,傳遍全球。成就一杯茶并不容易,從采摘到喝茶,中間至少要經歷十來道工序。因此,中國人飲茶更注重“品”字。晚唐的劉貞亮撰寫的《茶十德》,提出:以茶散郁氣;以茶驅睡氣;以茶養生氣;以茶除病氣;以茶利禮仁;以茶表敬意;以茶嘗滋味;以茶養身體;以茶可行道;以茶可雅志。正如老舍先生所說:“我是地道中國人,有一杯好茶,我便能萬物靜觀皆自得。”沏一盞清茶,不求驚艷時光,只愿溫柔歲月。

京 劇

無聲不歌,無舞不美。京劇作為一種具有極致之美的藝術,兩百年來獨有一份熱鬧和絢麗,使幾代中國人沉醉與癡迷。京劇舞臺上的角色不是按照生活當中人的本來面貌出現的,而是根據所扮演角色的性別、性格等劃分成為生、旦、凈、丑四種類型,也稱作“行當”,每個角色在化妝、服裝各方面有藝術的夸張。京劇講究唱、念、做、打。唱就是歌唱;念白是詩、賦類的語句的朗誦;做是一種“文”舞,在京劇中無動不舞;打是“武”舞,一種舞蹈化的武術。京劇歷經戰火與繁華,最終依然是“國粹”,靠的是一代代藝術家的付出、傳承和創新。這其中,不得不提“四大名旦”之首、一代京劇宗師梅蘭芳。在50多年的舞臺生涯中,他將京劇藝術推向高峰。抗戰時期梅蘭芳蓄須明志,不為敵偽演出,1945年抗戰勝利才重返舞臺。

古 琴

古琴,也叫瑤琴、玉琴、七弦琴,是中國最古老的彈撥樂器之一,在孔子時期就已盛行。古代文人的必修課“琴棋書畫”中的“琴”,指的就是古琴。早在西漢時期,文人們便公認“八音之中,惟弦為最,而琴為之首”。魏晉時期,阮籍、嵇康等竹林隱士在山水之間彈琴自娛;田園隱士陶淵明,也喜歡自備七弦琴一張,每朋酒之會,就撫而和之,怡然自得。而儒家看重音樂的教化功能,提倡“移風易俗,莫善于樂”,古琴則是禮樂之首,尤其擔負著“正人心”的作用。好似高士的古琴,以流水清音,傳承在文人士大夫的書房與自然山水中,千百年來,不絕如縷。其文化早已超出音樂的范疇,而達到了“琴道”的境界。

圍 棋

圍棋起源于中國,“琴棋書畫”之“棋”,指的就是圍棋。晉朝人張華在《博物志》中說:“堯造圍棋以教子丹朱,以閑其情。”就是說圍棋是堯發明的,用來教育兒子。《論語》中也提到了圍棋游戲,稱之為“博弈”。作為一種傳統智力競技游戲,圍棋至今已有四千多年的歷史。圍棋棋盤由縱橫各19條等距離、垂直交叉的平行線構成,形成361個交叉點,簡稱為“點”。棋盤上還標有9個小圓點,稱作“星”,中央的星又稱“天元”。正式比賽棋子的數量為黑、白各180枚,空枰開局,對弈進程自簡至繁,由淺入深,千變萬化,終局后復又空枰,重待來者。這種由無至有、由空至實、周而復始、變化無窮的生存功能推演出無數戰略與戰術組合,并贏得“千古無同局”的美譽。圍棋文化以技藝學為主干,以方法學為靈魂,在對弈、心理、棋手道德、文學表現和政治、經濟等多方面顯示出豐富深厚的底蘊,體現了東方文化的博大精深。