客滾船智能配電系統設計與應用

朱 兵,蔣曉亮,劉紅平,張淇鑫

(上海船舶研究設計院,上海 201203)

0 引言

船舶電力系統覆蓋了“源-網-荷”3個層級,分別對應“電源裝置”“配電系統”“用電負荷”。船舶配電系統由配電板、配電分電箱、啟動器、變壓器、配電線路和相應的控制保護設備組成[1],對船舶的電能輸送和管理發揮著承上啟下的作用,關系著船舶運營的安全及能源利用的效率。與陸上的配電系統相比,船舶配電系統具有船舶電站容量有限、船舶工況多樣、船上工作環境惡劣等特點。

隨著船舶智能化和自主化技術的日益發展,人們對船舶電力系統供電連續性和可靠性的要求也越來越高。配電系統作為船舶的重要配套設備,其信息化和智能化水平的提高能夠提升電網供電質量和容錯性,提高電力系統的可靠性和穩定性,降低船舶的能耗。但目前船舶配電系統本身的智能化程度并不高,突出反映在信息化程度低、狀態監測和管控能力弱等問題上,電力系統出現故障后難以快速尋找故障源,造成電力系統恢復緩慢,影響船舶運營安全和效率。

由于需要滿足安全返港的要求,客滾船一般采用多機雙槳的主推進系統,機艙及重要輔助設備需采用冗余設計。無論從用電設備的數量,還是從電力系統的復雜性來講,都遠遠超過常規船型。因此,智能配電系統在客滾船上的應用更加復雜,技術難度更高。本文在分析智能配電系統的功能和架構的基礎上,對“中華復興”號客滾船智能配電系統進行設計,以達到提高船舶電力系統運行穩定性、可靠性和高效性目的。

1 智能配電系統設計

1.1 系統功能

智能配電系統采用分層管理機制,即系統管理層與設備控制層2個層級。

系統管理層根據電力系統“源-荷”平衡的基本原則,從“源-網-荷”動態平衡出發,以實現能量從“源”到“荷”的優化配置與動態平衡以及減輕負荷波動對電源系統的沖擊與擾動為目標,對各類電源的出力特性以及各類用電設備在不同工況下的負荷特性進行分析。據此提供不同工況下與不同運營模式下用電設備的優化運行方案,完成對用電設備負荷的主動控制,實現對電源出力的主動調度功能,最終實現配電系統的全設備能量優化管理[2]。

設備控制層則通過構建電量與非電量參數獲取的智能量測系統,實現對電源、電路、負荷相關數據信息的分布式采集;形成智能配電系統的信息流,為智能配電系統中的能量流向、電路絕緣狀態、電能質量監測、發電功率預測、負荷波動預測提供信息支撐;完成智能配電系統信息流對電能的監測與控制,實現對用電設備的綜合節能、能量優化調度等功能。

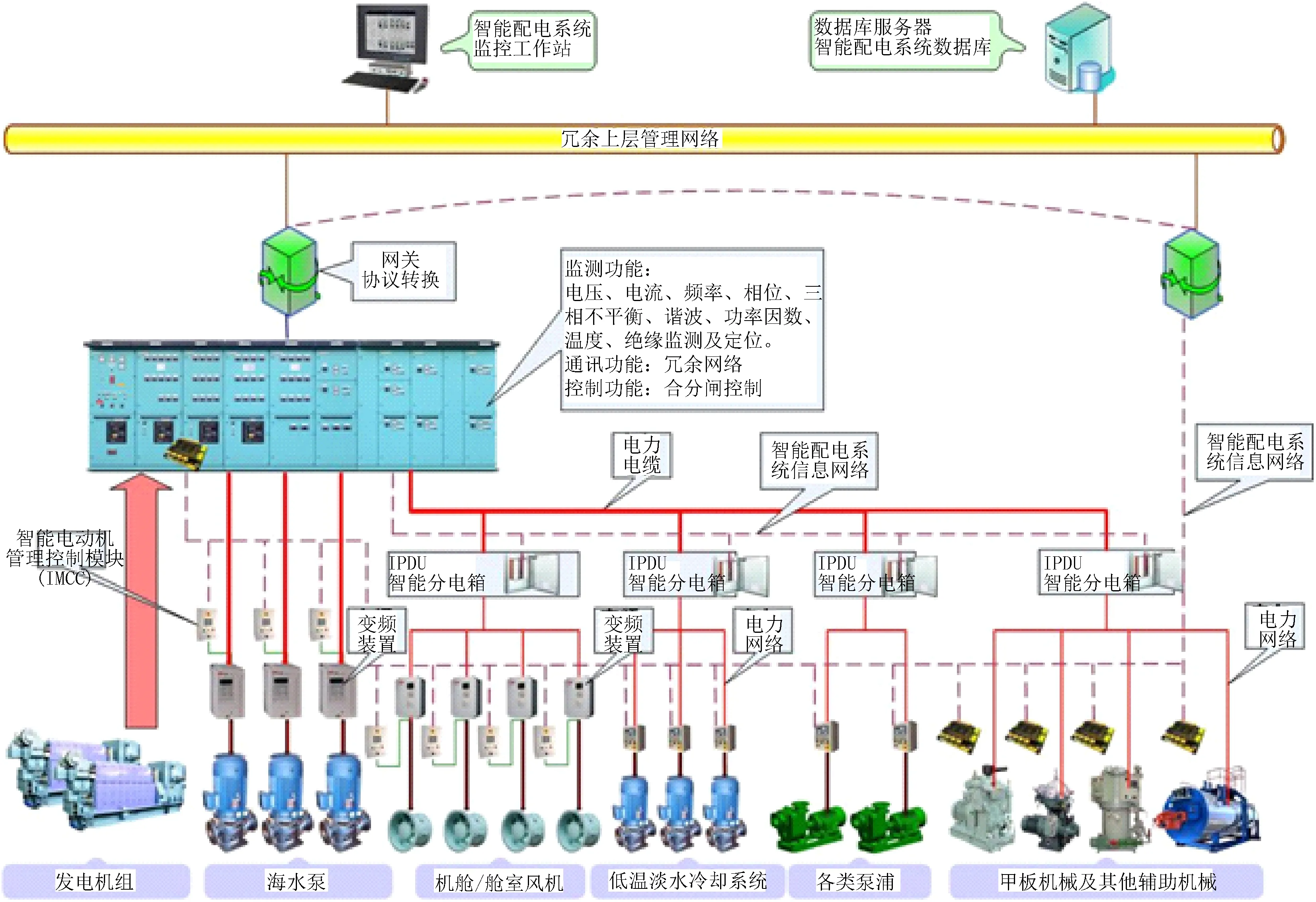

1.2 系統架構

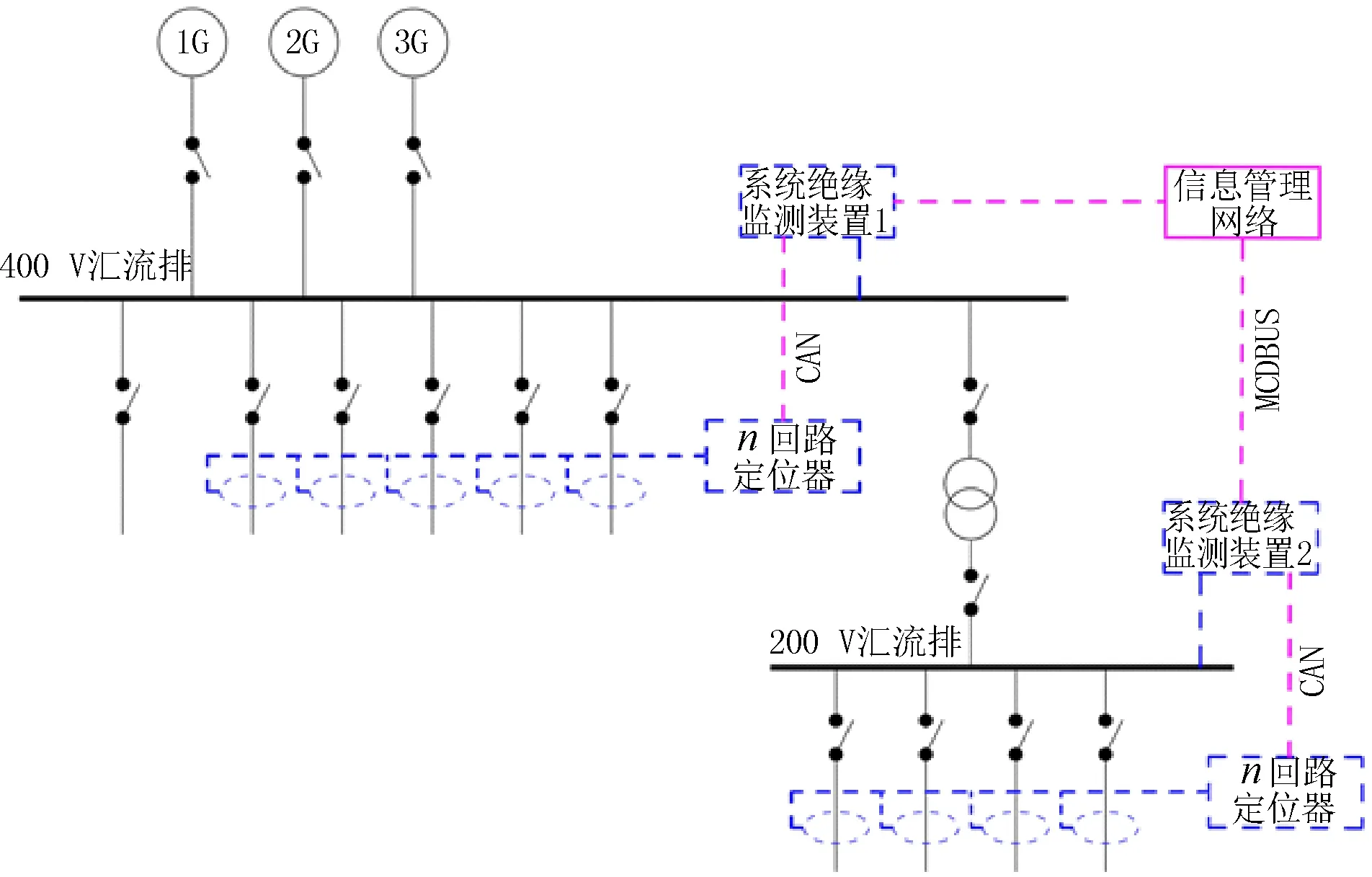

按照上述功能的需要,智能配電系統的架構分為配電網絡和信息網絡兩個網絡,其系統圖見圖1。配電網絡(圖中實線表示)為常規的電網,負責為船舶用電負載設備供電。信息網絡(圖中虛線表示)采用網絡分層架構技術:下層采用CAN現場總線協議的現場網絡,采用分布式冗余設計,滿足控制系統實時性、可靠性的要求[3],實時采集和控制用電設備信息;上層是信息管理網絡,滿足開放性和共享性的要求,根據不同權限的設置實現設備的監測、控制和管理等功能。

圖1 智能配電系統示意圖

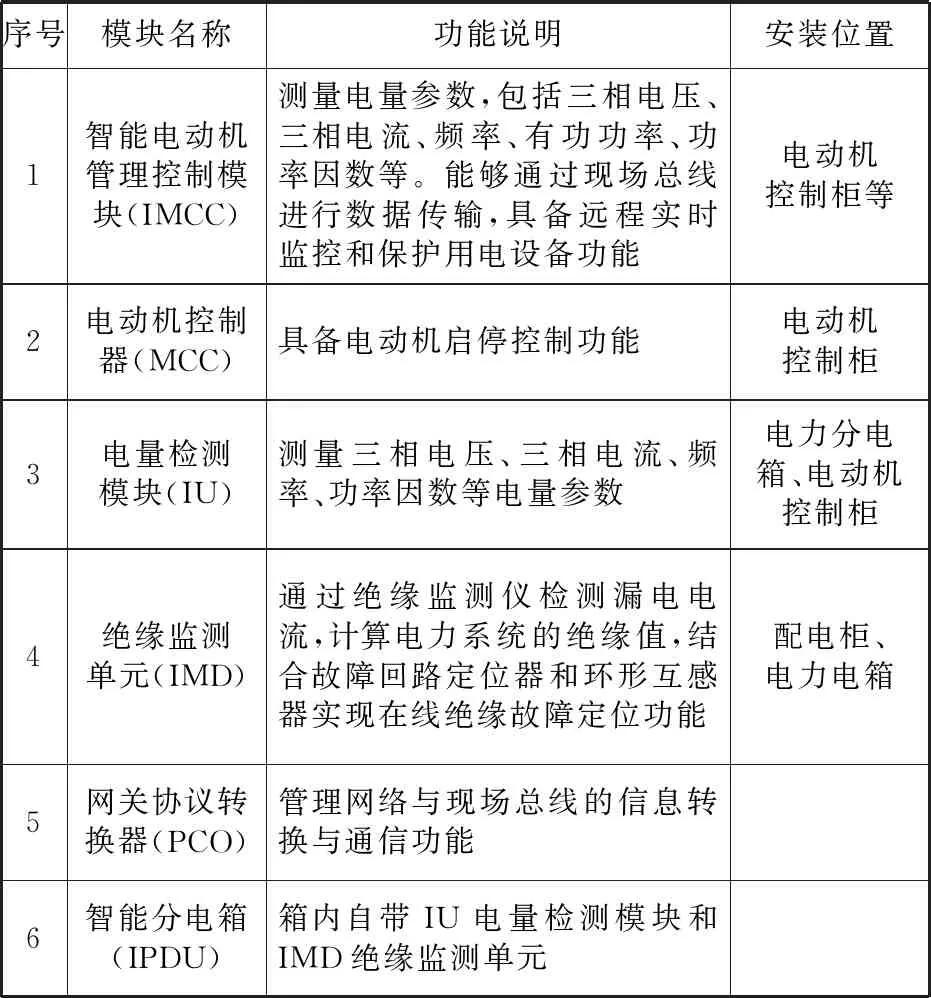

為了實時將發電機組、配電板、分電箱直至用電負載的電氣信號采集到信息網絡,需要在上述系統架構中設置特定功能的智能管控模塊。這些模塊運用快速的DSP微處理器與電力電子技術,專門針對配電系統智能化需要開發的電子器件[4]。具體的模塊功能說明見表1。

表1 配電系統智能管控模塊說明表

2 實船應用

2.1 確定管控對象

根據智能配電系統的功能要求,需要將盡可能多的用電設備涵蓋進來,以提高信息監測域度和管控能力。客滾船的用電設備配置相比于常規船型設備數量更多、分布區域更廣。這些設備不僅僅集中在前、后機艙,還包括艏部的前輔助設備間、上建的空調機間及艉部的后輔助設備間等處所,而單組現場總線受通訊距離的限制,因此在上述各個處所設置網關用于連接就近現場總線,再通過上層網絡接入智能配電系統。

系統僅進行監測的設備為各電力分電箱等,監測其功率、電壓、電流、頻率等運行參數;而同時進行監測和控制的設備包括供油單元、分油機、空壓機等機艙設備及機艙的油水泵、機艙風機等。為了滿足旅客和車輛的特殊要求,其空調系統、車輛艙的通風系統等也屬于客滾船的重要系統,占用了大量的能量消耗,因此將以上系統也納入監控范圍。智能配電系統監控對象見表2。其中:油水泵、風機的IMCC智能模塊安裝在各自啟動器內;其他自帶控制箱的模塊化設備,如分油機、供油單元、空調等采用通訊接口與系統相連,并在分油機、供油單元的控制箱上進行單獨改造,增加IU模塊用于采集電氣信號。另外,根據中國船級社(CCS)對于客滾船風機控制的要求,本船的風機控制和監測采用了獨立的環路網絡,且風機啟動器內的智能模塊為冗余設計,保證了任何一處發生故障,其余風機仍能進行正常監控。

表2 智能配電系統管控對象列表

通過對全船主要用電設備的監測,可以獲得全船電能的分布情況。大負載設備在上位機能夠進行遠程啟/停控制,既減少了船員的工作量,又可以利用上位機的數據分析能力合理分配全船電能。

2.2 能耗控制與管理

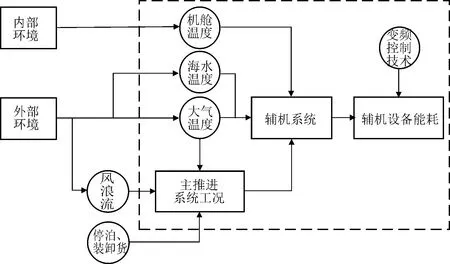

通常機艙輔助電氣設備的參數都是在滿足給定的極端環境工況和主推進系統最大負荷運行的情況下確定的。而船舶實際營運過程中,并不會長時間在極端環境工況下全負荷運行,主機的常用負荷一般為50%~75%,環境溫度和海水溫度通常也都明顯小于設定的極端工況。若推進輔助設備始終在最大負荷下運行,會產生大量不必要的能源消耗,尤其是雙機艙的客滾船,由于輔助設備的數量大大增加,使得這一矛盾變得尤其突出。實船采用變頻控制的方式可以有效緩解電能利用不經濟的情況。確定變頻控制對象后,選擇與環境工況和主、輔機工況最緊密相關的、功率較大且節能效果明顯的負載,最終確定為4臺機艙風機、6臺低溫冷卻淡水泵、6臺主海水冷卻泵。

通常的變頻控制系統,僅依賴參數對自身系統進行單獨調節。為了更好地實現節能減耗的目的,“中華復興”號客滾船對不同工況下的外部環境狀態、機艙環境狀態、主機運行狀態、輔助設備運行狀態等特定輸入信息進行采集,作為所有系統控制的統一輸入參數。各個系統除了調整自身運行狀態外,還結合其他系統的運行狀態同步協調進一步優化,使各個系統相互協調和配合,實現總體能源的最優運行。能耗影響因素邏輯關系見圖2。

圖2 能耗影響因素邏輯關系

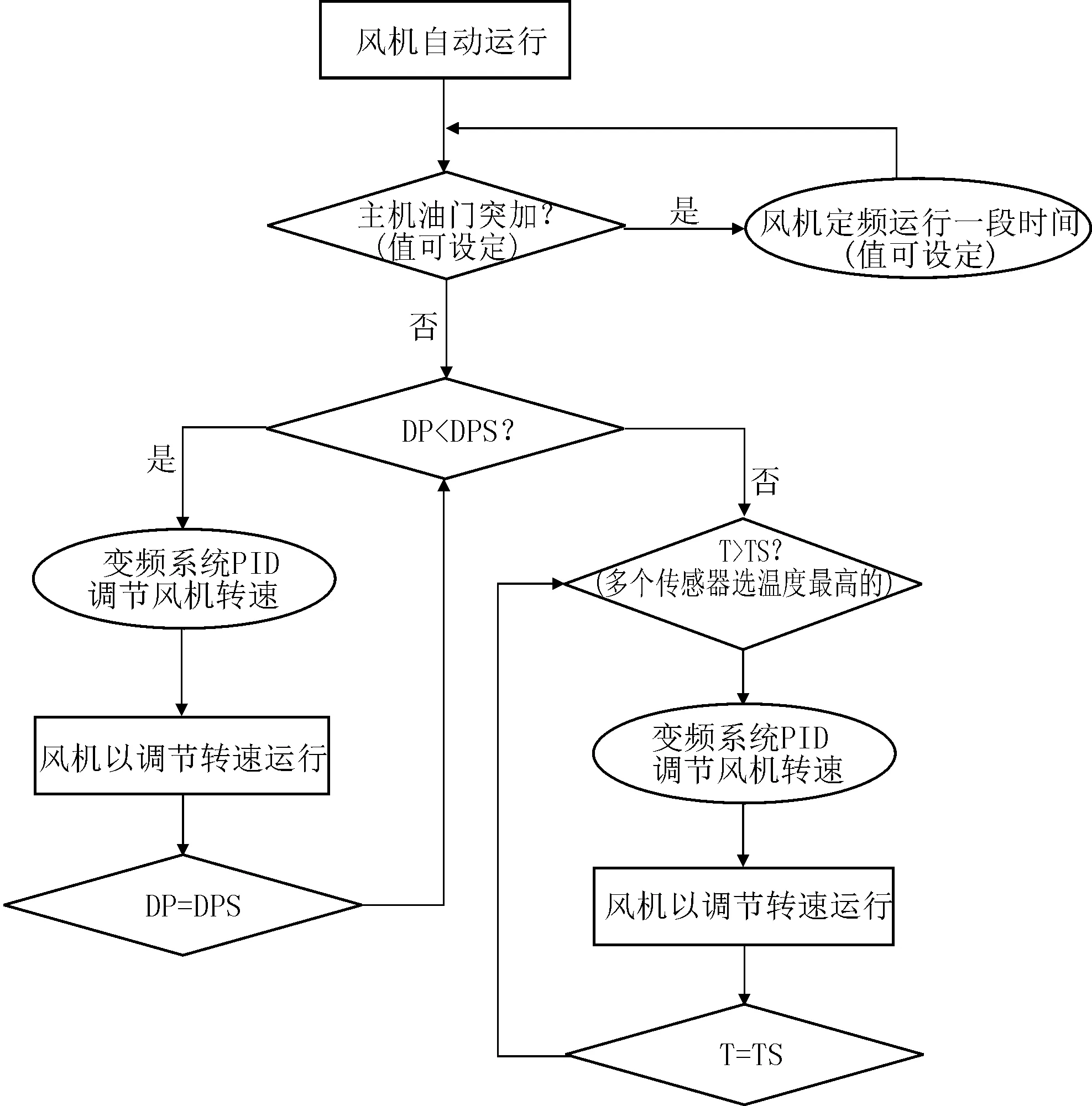

例如:本船的機艙通風系統隨著船舶航行工況和設備運行的變化,其機艙的溫度也會分時間、分區域變化。這一變化直接影響機艙通風系統的參數包括溫度和風量,因此必須為每臺機艙風機增加溫度傳感器(TS)及壓差傳感器(DPS)。此外,主機、分油機、鍋爐等也會影響機艙總熱量,所以主機負荷、各設備運行狀態等參數也可作為通風系統的控制依據。基于所有這些參數的分析,對機艙風機轉速、調風門開度等設備進行控制,調控各設備區域通風的優先級,實現通風系統的更優節能。機艙風機的自動運行控制策略見圖3。以前機艙2號送風機為例,當處于主機油門突加工況時,該風機在一段時間內定頻運行不作轉速調節;處于常規工況時,首先以壓差信號作為控制依據調節風機轉速,在保證機艙壓力滿足設定要求的前提下,再以溫度信號作為控制依據調節風機轉速,直到機艙壓差(DP)和溫度(T)均滿足設定要求[5]。

2.3 電路絕緣監測與定位

由于客滾船采用前、后主配電板分區供電,相關設備為滿足安全返港要求采用雙路供電,使得整個電力網絡相當復雜,且船舶的工作環境相對惡劣,導致電路絕緣故障的發生率較高。因此,采用絕緣狀態在線監測及故障定位的技術十分有必要[6]。

通過絕緣監測裝置向船舶電網電纜導體上注入某一特定頻率的交流電壓,測量等效接地點相應頻率響應電流,掃頻辨識出電網等效阻抗,即電路的等效絕緣電阻和電路對地泄漏電容等,判斷電路絕緣情況。在此基礎上,通過不同回路的環形互感器檢測獲取與絕緣監測裝置注入信號成正比的信號,使其用于定位并自動鑒別故障回路。

圖3 機艙風機自動運行控制策略

實船在主配電板、應急配電板每個饋電回路均安裝有絕緣監測儀,用于監測主、應配電板每個饋電回路的絕緣狀態。此外,由于機艙、廚房、洗衣間和車輛艙的環境較為惡劣,容易發生絕緣故障,因此在廚房分電箱、洗衣設備分電箱、機艙區域和貨艙區域的照明分電箱內也安裝有絕緣監測儀,從而保證了供電的連續性,提高了整個電網的可靠性。電路絕緣示意圖見圖4。

1G、2G、3G—1號發電機、2號發電機、3號發電機。

2.4 負荷分析與能量調度

智能配電系統的另一大技術特點就是設置數據庫服務器,完整記錄船舶運營過程中在信息網絡產生的數據,同時基于這些數據及專家數據庫,結合配電系統的數學模型進行系統性優化,綜合控制全船電力設備,對能量進行調度管理。通過合理的能量管理技術對能源的出力、負荷的分配進行較為精準地控制,可減小“源-網-荷”波動對船舶電網的影響,達到提升電網質量的目標,從而保證船舶電力系統的穩定可靠運行。

例如:基于電力負荷的分析可以得出航行工況下電網的波動大部分來自空壓機的啟動和停止。實船通過智能配電系統獲得了全船能耗分布情況,因此可根據當前負荷狀態調整空壓機啟動時間,當電站負荷不高時,遠程控制空壓機啟動進行補氣。在主機穩定運行后,還可自動調整啟動壓力的設置,避免空壓機的頻繁啟動,使全船電力負荷更加穩定。

3 結語

上述智能配電系統通過合理配置智能管控模塊,建立配電系統的信息網絡,并賦予智能化的管控機制,提升了船舶電力系統的信息化和智能化水平,改善了船舶電網電能質量。經過實船的運行檢驗,本文設計的智能配電系統有效降低了船舶電網的運行成本,增強了配電系統的管控能力,降低了船員的勞動強度,提高了船舶電力系統運行的穩定性、可靠性和高效性,達到了節能降耗的目的。從客滾船的應用結果看出,船舶智能配電系統的設計和應用具有普適性,同樣適用于其他船型的電力系統,可以作為其智能化設計參考。