2020年洪水洞庭湖調蓄作用分析

(長江勘測規劃設計研究有限責任公司,湖北武漢 430010)

長江是我國第一長河,洞庭湖是我國第二大淡水湖,兩者之間的相互作用和影響歷來是國內水文及河流動力學領域研究的熱點問題[1-3]。作為重要的通江湖泊,江湖之間的水量交換及其過程等都是江湖關系的核心研究內容[4-6]。湖泊調蓄能力可用調蓄量表示,一般認為是一定時間內湖泊進、出湖水量之差,對湖區防洪、水量合理利用等具有重要意義。三峽水庫運行以來,荊江三口(松滋口、太平口、藕池口)分流比保持穩中略降的趨勢,分流比的變化主要與長江干流與三口洪道沖淤、三口口門河勢變化及洞庭湖湖容變化等有關[7-9]。若長江干流洪水與湖南四水(湘江、資水、沅江、澧水)洪水發生遭遇,洞庭湖區洪季仍然面臨較大的防洪壓力。

城陵磯水位變化一直是荊江與洞庭湖區防洪的重點,1950~1990年城陵磯水位抬升了近2 m,引起了有關學者高度重視[10]。韓其為[11]認為下荊江流量增大抬高水位高于沖刷降低水位,最終致使城陵磯水位抬升;也有學者認為,三峽水庫蓄水前洞庭湖圍墾淤積是造成水位抬升的主要原因[12-13]。洞庭湖多年平均最大入湖流量為36 800 m3/s,出湖流量400 m3/s,洪峰削減率達26%。2020年,湖南省入汛以來遭遇20輪強降雨過程,洞庭湖城陵磯水位持續超警60 d,超警時長居21世紀以來第一位。本文將基于洞庭湖歷史演變情況,江湖水沙交換規律,分析洞庭湖在長江中下游防洪體系中的重要地位及其在2020年洪水中的調蓄作用。

1 研究區域概況

長江干流枝城至城陵磯河段習稱荊江,全長約340 km,以藕池口為界,分為上、下荊江,荊江歷史上曾發生兩次自然裁彎及1次人工裁彎。上荊江通過松滋口、太平口分流入洞庭湖,下荊江通過藕池口分流入洞庭湖。洞庭湖是我國第二大淡水湖,坐落于湖南省,地處北緯28°~30°,東經110°~113°之間。四水與三口分泄的長江水沙,經調蓄后于城陵磯附近再次注入長江(見圖1)。

2 研究方法及數據

本文主要研究方法為實測資料統計分析法,通過分析荊江三口分流分沙變化、四水來水情況變化以及城陵磯流量與水位變化,探究洞庭湖調蓄能力變化。

水文資料來源于長江水利委員會,包括枝城、新江口、沙道觀、彌陀寺、康家崗、管家鋪等流量和輸沙量,四水來水流量以及城陵磯流量和水位資料。其中,新江口及沙道觀代表松滋口,彌陀寺代表太平口,康家崗及管家鋪代表藕池口。

圖1 荊江-洞庭湖關系示意

3 荊江三口分流變化

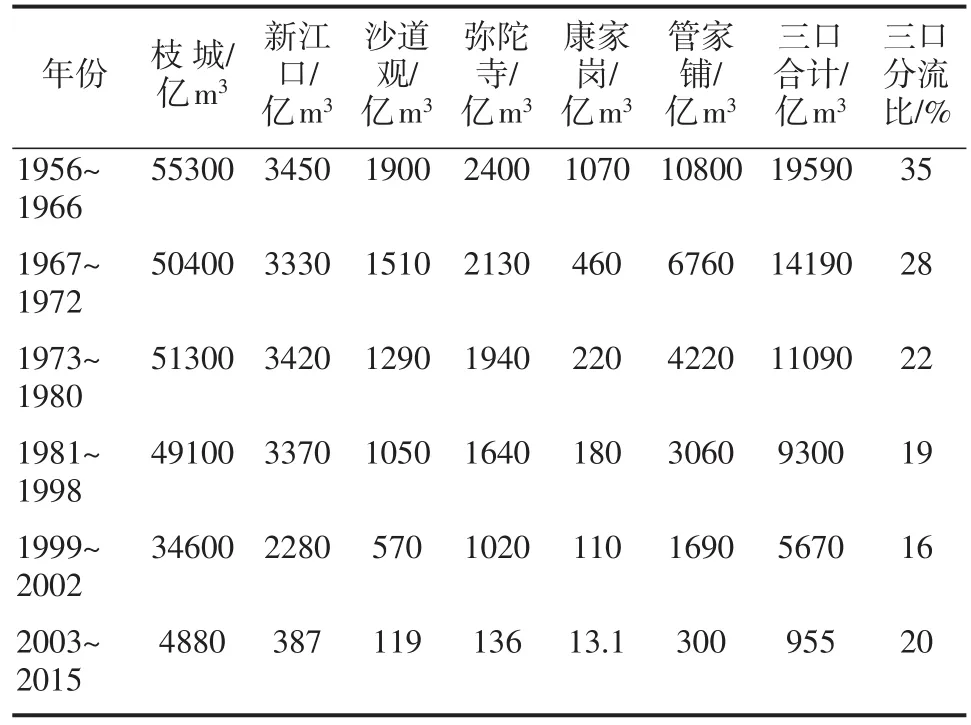

20世紀50年代以來,長江流域陸續開展了人工裁彎和葛洲壩、三峽水庫等一系列大型水利樞紐建設工程,受上游水庫調度運行的影響,水庫下游年內徑流過程、河床沖淤演變發生改變。荊江河段表現為:河床沖刷下切,同流量條件下河道水位下降,荊江三口口門段河勢調整。與此同時,三口分流河道內的河床在三峽運行后由淤轉沖。受以上因素的共同作用,荊江三口分流分沙能力出現多次調整,各時段分流分沙情況見圖2,表1與表2。

圖2 荊江三口分流分沙能力變化

表1 不同時期三口分流能力變化

表2 不同時期三口分沙能力變化

1956年以來,以下荊江系統裁彎、葛洲壩和三峽大壩的修建為主要時間節點,荊江三口分流比的變化主要可分為以下幾個階段:①下荊江系統裁彎之前(1956~1966年),荊江三口分流比基本穩定在29%左右。②裁彎期間(1967~1972年),受荊江河床沖刷的影響,荊江三口分流能力小幅衰減,分流比減小為25%。③裁彎后至葛洲壩修建之前(1973~1980年),隨著荊江河床沖刷幅度繼續增強,荊江三口分流能力進一步衰減,分流比減小為19%,衰減速度變快。④葛洲壩水利樞紐修建(1981年)后,才減緩了三口分流能力的衰減速率。⑤三峽水庫蓄水以前(1999~2002年),與1956~1966年相比,荊江三口年均分流量由1331.6億m3減至625.3億m3(減幅約53%),分流比由29%減至14%;分沙量由19 590萬t減至5 670萬t(減幅約71%),分沙比由35%減至16%。⑥三峽水庫蓄水以后(2003~2015年),與1999~2002年相比,長江干流枝城站年均徑流量、荊江三口分流量以及荊江三口分流比均有所減小,其中,枝城站年均徑流量由4 454億m3減小為4 099億m3(減少355億m3,減幅8%);三口分流量由625.3億m3減小為479.6億m3(減小145.7億m3,減幅23%),分流比由14%減小至12%。枝城站年均輸沙量、荊江三口分沙量大幅減小(減幅均在80%以上),其中,枝城站年均輸沙量由34 600萬t減小為4 880萬t,減幅達86%;三口年分沙量由5 670萬t減小為955萬t,減幅達83%;但受枝城站來沙量減小的影響,三口分沙比反而呈增大趨勢,由16%增加為20%。

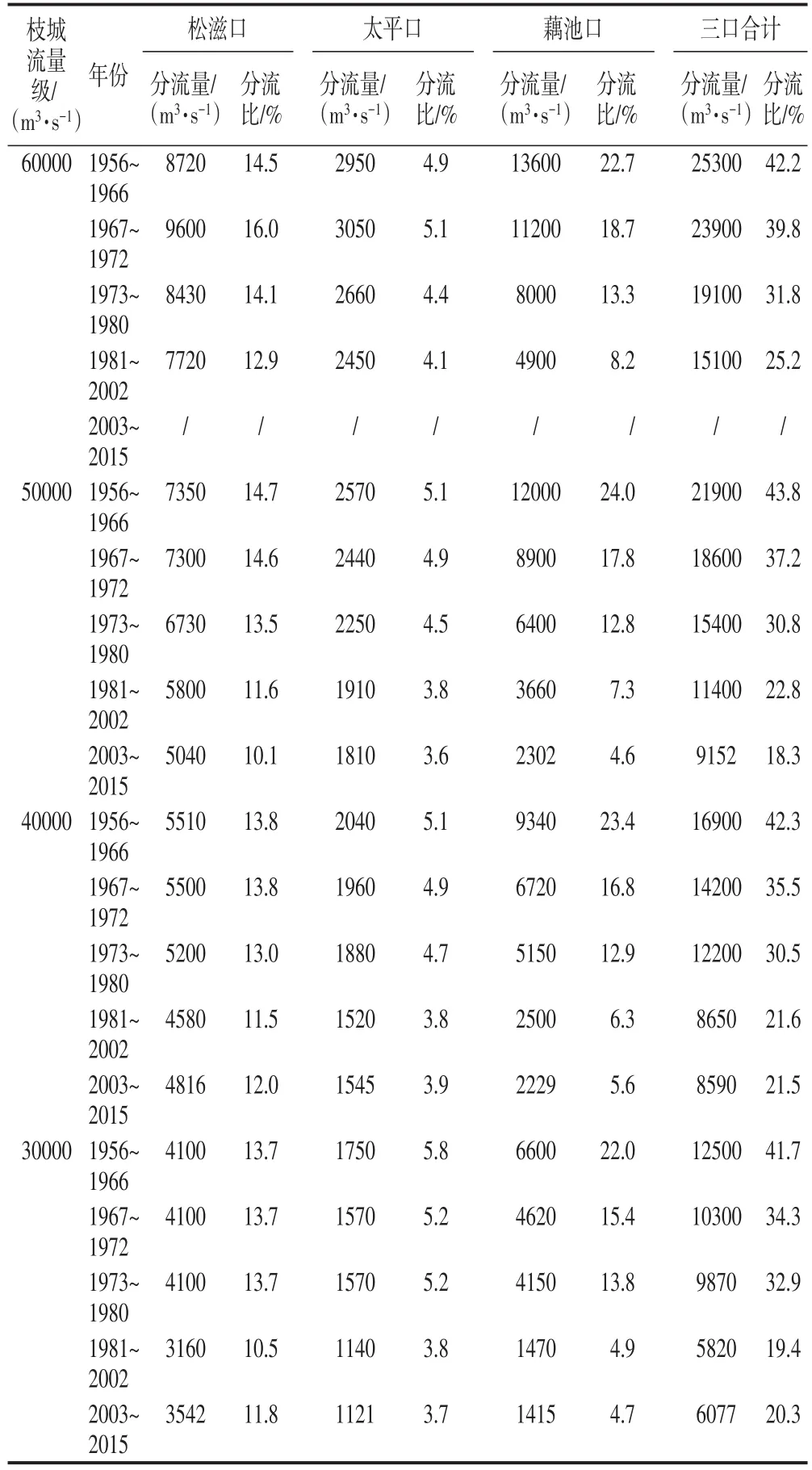

表3為1956年至今,同流量下荊江三口分流能力變化情況[14]。縱向對比而言,各流量級下,三口合計分流量與分流比均隨時間的增長呈現減小趨勢,且減小幅度符合以下規律:①1956~1966年,不同流量級下的三口分流比均在40%左右;②至葛洲壩水利樞紐修建前的1980年,三口分流比減小到30%左右;③至三峽水庫蓄水前的2002年,三口分流比進一步減到20%左右;④三峽水庫蓄水后(2003~2015年),與1981~2002年相比,當枝城站流量不大于40 000 m3/s時,三口分流比變化值在1%以內。

表3 各流量級下三口分流能力變化

4 洞庭湖區水情變化

三峽水庫運行以來,洞庭湖區水情發生了較大改變。原因如下:①氣候原因,進出湖水量大幅減少;②三峽及“四水”上游水庫攔蓄大量泥沙,入湖沙量減少,特別是粗顆粒泥沙銳減,致使洞庭湖于2003年后轉淤為沖,年均沖刷量154萬t,緩解了洞庭湖湖容日益減小的情況。洞庭湖入湖、出湖水沙情況見表4。

表4 洞庭湖入湖、出湖水沙情況

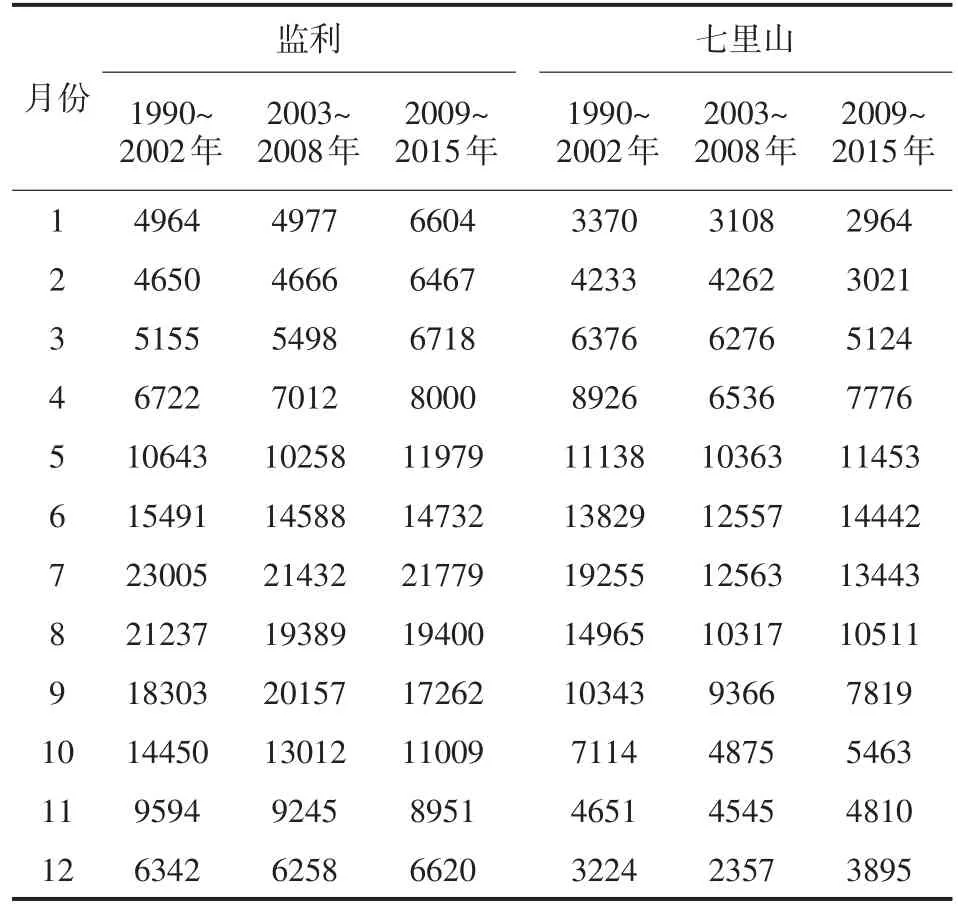

圖3顯示了2002~2016年1~3月荊江與洞庭湖水流交匯情況。從圖中可以看出:①自三峽水庫運行以來,隨著枯期補水天數及補水量不斷增加,監利站1~3月月均流量呈顯著增長趨勢,2009~2015年枯季月均流量相較2003~2008年同期增大1 300 m3/s以上;②與之對應,干流來流的增長增強了洞庭湖出口的頂托作用,可以看出七里山1~3月流量均有所減小,特別是2~3月呈顯著下降趨勢,月均流量減小1 000 m3/s以上。湖區出流的減少有利于保持枯期湖內水位,對飲水及生態有一定的幫助。

圖4顯示了2002~2016年6~8月荊江與洞庭湖水流交匯情況。從圖中可以看出:①由于三峽水庫運行主要以錯峰為主,因此汛期月均流量沒有明顯變化趨勢;②由于洞庭湖區雨季早于長江干流約1個月左右,因此七里山6月月均流量有增長趨勢,2009~2015年枯季月均流量相較于2003~2008年同期增大2 000 m3/s左右,7月與8月月均流量保持穩定(見表5)。

圖3 荊江與洞庭湖枯季流量匯流情況

圖4 荊江與洞庭湖洪季流量匯流情況

表5 監利、七里山月均流量變化情況 m3/s

5 洞庭湖洪水調蓄作用

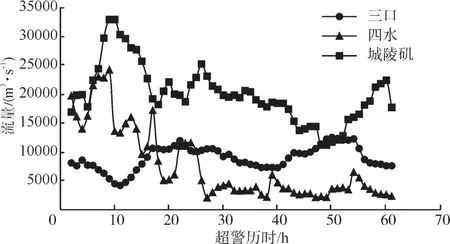

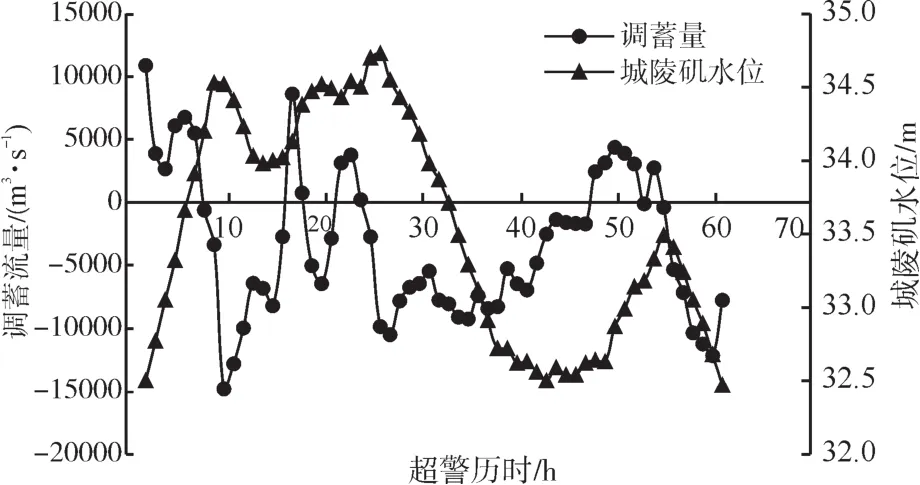

截至2020年8月31日,湖南省先后遭遇24輪強降雨過程,累計雨量1 325.5 mm,較多年同期偏多15.6%。其中,入汛以后20輪,累計雨量900.8 mm,較多年同期偏多3.7%。2020年7月2日,長江2020年第1號洪水在長江上游形成,湖南省內湘中以北地區也暴雨連連,長江來水和四水對洞庭湖形成“夾攻”之勢。2020年7月4日18:00,城陵磯水位達到32.5 m,直至2020年9月1日18:00,城陵磯水位降至32.47 m,洞庭湖城陵磯水位持續超警60 d,超警時長居21世紀以來第一位。圖5為洞庭湖三口、四水以及城陵磯流量過程,圖6為洞庭湖調蓄量與城陵磯水位變化過程。

圖5 2020年洪水洞庭湖區來水過程

從統計結果可以看出:2020年7月4~9日、7月19~20日、7月24~26日以及8月19~25日共計18 d,洞庭湖調蓄量為正值,共計調蓄62.35億m3。總體來看,洞庭湖調蓄量與城陵磯水位呈現正向關系,即當城陵磯水位處于高值時,受湖區頂托作用洞庭湖出流受阻,湖區調蓄水量增大。

圖6 2020年洪水洞庭湖調蓄量與城陵磯水位變化

6 結論

(1)三峽水庫運行以前(1999~2002年),與1956~1966年相比,荊江三口年均分流量由1331.6億m3減至625.3億m3(減幅約53%),分流比由29%減至14%。三峽水庫建成以后(2003~2015年),與1999~2002年相比,三口分流量由625.3億m3減為479.6億m3(減小145.7億m3,減幅23%),分流比由14%減至12%。

(2)在2020年洪水過程中,城陵磯水位持續超警60 d,其中,18 d洞庭湖入湖流量大于出湖流量,共計調蓄洪水62.35億m3。

(3)鑒于洞庭湖在長江中下游防洪體系中的重要地位,建議盡快開展洞庭湖四口(松滋口、太平口、藕池口、調弦口)水系綜合整治工程,通過河道疏浚等工程措施,加大荊江三口分流能力,提高洞庭湖調蓄能力,減輕長江中下游地區的防洪壓力。