汪立三《夢天》詩樂關(guān)系探究

朱婳婳

(山東藝術(shù)學(xué)院,山東 濟南 250014)

從中國當代鋼琴音樂創(chuàng)作的歷史來看,可以把音樂和詩歌結(jié)合起來的鋼琴曲作品數(shù)量并不多。在當代以古詩為創(chuàng)作源泉的鋼琴曲中,汪立三創(chuàng)作的《夢天》以其特有的意境以及獨特的創(chuàng)作手法和汪立三個人鋼琴曲創(chuàng)作的獨特風(fēng)格,獲得了現(xiàn)代作曲家和演奏家們的大量關(guān)注。本文將從鋼琴曲《夢天》的作品背景、樂曲結(jié)構(gòu)、以及詩樂關(guān)系方面進行分析,更好地了解這首作品的內(nèi)在獨特性。

一、汪立三與鋼琴曲《夢天》

汪立三,中國當代作曲家、音樂教育家、音樂理論家。1933年生于武漢,自幼熱愛音樂,對京劇和曲藝的熱愛受父親汪正蜉的影響,20世紀50年代開始創(chuàng)作,1951年考入上海音樂學(xué)院作曲系,1959年畢業(yè)后,汪立三在哈爾濱師范學(xué)院工作。1963年被調(diào)入哈爾濱藝術(shù)學(xué)院音樂系從事作曲、復(fù)調(diào)的教學(xué)工作;1965年入哈爾濱師范學(xué)院(即今日的哈爾濱師范大學(xué))任教。2013年逝世于上海。汪立三雖為中國人,但其作品兼具民族性與多元性,積極借鑒吸收西方音樂元素。汪立三的早期作品受古典樂派和浪漫樂派的影響,在作曲技法上基本延續(xù)了傳統(tǒng)作曲技巧,與傳統(tǒng)民間音樂保持聯(lián)系。晚年,除了創(chuàng)作幾首鋼琴組曲外,他還投入了大量精力整理自己的作品。

汪立三所創(chuàng)作的作品,都帶有中國傳統(tǒng)音調(diào),傳統(tǒng)民間音樂和自身經(jīng)歷是他的創(chuàng)作來源。汪立三的音樂創(chuàng)作風(fēng)格毫不只是中止在彈奏技巧與音響效果的極度完美連結(jié),恰好汪立三又特別顯露了他運用音樂旋律表現(xiàn)文學(xué)、書法等姐妹藝術(shù)的才能。汪立三十分看重繪畫藝術(shù)以及文學(xué)藝術(shù)與音樂的相互交融,他所寫的具有中國風(fēng)格特色的標題音樂尤其具有審美性,他強調(diào)音樂內(nèi)容與文學(xué)內(nèi)容的有機結(jié)合,更側(cè)重于音樂內(nèi)容表達的抒情性以及個人的情感表達。比如《#F商:書法與琴韻》《東山魁夷畫意》《夢天》等鋼琴作品,盡管這些作品的選材取自于不同時代、不同背景的繪畫以及文學(xué)藝術(shù),但是都通過音樂表現(xiàn)了汪立三對于繪畫、對于文學(xué)、對于中國傳統(tǒng)文化的美學(xué)理解。從中國音樂創(chuàng)作來看,汪立三大膽使用西方近現(xiàn)代作曲技法,又讓人欣賞了傳統(tǒng)民間音樂的特有韻味。同一時期的當代中國鋼琴創(chuàng)作,作曲家越來越多的關(guān)注如何將東西方音樂文化融合以及廣泛吸收和使用西方作曲技法理論,尋求新的音響組合。

鋼琴曲《夢天》的標題,采用李賀詩《夢天》的古詩標題。《夢天》刻畫的是詩人李賀感慨歲月無情,人生云譎波詭的一種心緒。詩文的譯文為:“天色凄清,老兔寒蟾正低聲嗚咽,月光斜照,半開的云樓粉壁慘白。玉輪軋著露水沾濕了團圍的光彩,桂花巷陌欣逢那身帶鳶佩的仙娥。俯視三座神山之下茫茫滄海桑田,世間千年變幻的無常猶如急奔駿馬。遙望中國九州宛然九點煙塵浮動,那一片海水清淺像是從杯中傾瀉。”它將詩人的夢境進行生動又細致的描繪,汪立三抓住了詩中“清冷”“玄幻”這兩大詩中凸顯的意境,將這兩種意境恰到好處地展示在自己的音樂旋律里,用西方的作曲技法結(jié)合中國傳統(tǒng)五聲調(diào)式,將古詩的意境和音樂完美地融合在一起。汪立三在1982年發(fā)表《夢天》時曾說到:“具有民族特色的音調(diào)在這種情況下仍然是可能存在的,當它滲透于十二音序列的種種組合中時,仍可顯示出強大的生命力。”[1]

二、《夢天》的樂曲結(jié)構(gòu)

鋼琴曲《夢天》為復(fù)三部曲式結(jié)構(gòu),該曲的結(jié)構(gòu)為A+連接+B+A1。

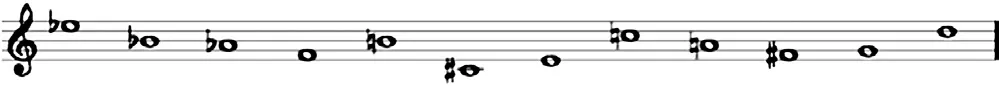

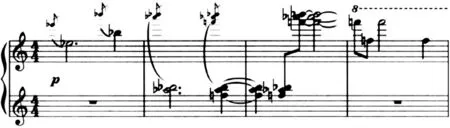

首部A(第1-22小節(jié))在原型O(譜例1)上展開,音樂縹緲又空靈,第1-8小節(jié)(譜例2)十二音序列原型O的依次出現(xiàn),為樂曲拉開了序幕,將讀者帶入作曲家對詩人描述的幽靜的夜晚的理解之中。作曲家采用幻想(Fantastico)的表情術(shù)語展開音樂,前四小節(jié)由左右手八度音程以及原型O中前四個音bE、bB、bA、F構(gòu)成,強調(diào)了bA宮調(diào),接下來右手持續(xù)以倚音進行旋律,原型O的最后一個音D音結(jié)束在第八小節(jié)右手旋律部分,開始進入到原型O的倒影(譜例3)序列形式。bA宮五聲調(diào)式交錯在十二音序列原型O的倒影中,構(gòu)成縱向和聲發(fā)展和橫向旋律進行,既符合十二音序列寫作規(guī)律又充滿民族調(diào)式特征。

譜例1

譜例2

譜例3

連接部(第23-24小節(jié))兩小節(jié)力度逐漸增強,節(jié)奏和首部比更加活躍,使用兩個連續(xù)的6連音,推動樂曲發(fā)展進入到樂曲的中部。

中部B(第25-46小節(jié))整個中部右手旋律都是以持續(xù)的6連音為主,從第30小節(jié)開始左手伴奏音型由柱式和弦轉(zhuǎn)為持續(xù)的三連音,使得音樂旋律流動起來,音樂形象更加鮮明。中部右手不同音高的六連音分別以E、#C、D、A,bE、C、bD、bA,D、B、C、G,#C、#A、B、#F,C、A、bB、F,B、#G、A、E,A、#F、G、D這些組合進行六連音的進行,這些組合是原型O的9-12音的移位,顯示出作曲家對十二音序列運用的嫻熟。

再現(xiàn)部A1(第47-67小節(jié))從情緒以及寫作織體都回到了首部,力度從p-pp-ppp的力度變化,最后以右手單音八度單音和左手柱式和弦結(jié)束全曲,給人以虛無的感覺。

三、《夢天》的詩樂關(guān)系探究

(一)詩是樂的創(chuàng)作來源

《夢天》這首詩是中唐浪漫主義詩人李賀所作,經(jīng)過近千年的社會文化的變遷,仍然流傳于世,這首詩經(jīng)過時間的考驗,文化的考驗,是中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。汪立三在1982年發(fā)表《夢天》時在曲后附上作者的話中曾說:“的確,李賀是中國詩史上一顆獨放異彩的彗星,他那瑰奇的想象和務(wù)去陳言、力辟新境的精神是不同凡響的。拿這首《夢天》來說吧,你看他從太空俯瞰大地和海洋,那描繪多么有意思。”[2]受李賀詩的影響,詩中對天空的想象,對月宮的幻想,給汪立三留下了深刻的印象,汪立三也在自己的鋼琴作品《夢天》中大膽地使用十二音序列這樣的西方寫作技法,對十二音序列的運用和對于玄幻意境的刻畫都恰到好處。鋼琴曲《夢天》開頭第1-4小節(jié)(見譜例4)大量使用前倚音、大二度這樣的不協(xié)和音程,豐富了旋律效果,更加生動形象地描繪出詩中第一句中的“寒”字意象。

譜例4

詩的第三句“變更千年如走馬”增加了詩的神秘色彩,描寫了詩人在月宮之上俯瞰,人間事物如同走馬觀花,千年的景物變換都在眼前重現(xiàn)的奇幻景象。前兩句是對月宮的描述以及對月宮之中仙娥的想象,到了第三句,用簡短的詩詞,反映出李賀精神上的苦悶,對現(xiàn)實的失望,對夢境的幻想以達到對現(xiàn)實不滿的解脫。汪立三在1982年發(fā)表這首曲子的時候,是他“勞動改造”結(jié)束的第三年,對李賀這首詩想要表達的意境產(chǎn)生共鳴,李賀用詩來表達自己的思想,汪立三則是用音樂來提煉李賀詩中的精神世界,詩中前兩句是小的夜空和月宮幻想,從第三句開始,變?yōu)閷θ碎g自由自在的想象,汪立三的《夢天》的樂曲旋律寫作也是,汪立三在樂曲的中部,如第27-30小節(jié)(見譜例5)用右手持續(xù)的6連音以及原型O的移位,以及左手柱式和弦敘述性的句子,節(jié)奏型變快,旋律流動,“千年”“走馬”,虛實之間體現(xiàn)了詩歌和音樂的意象統(tǒng)一。

譜例5

(二)樂是詩的藝術(shù)實踐

自遠古時代起,音樂與詩歌就常常互為補充,比如春秋時期出現(xiàn)的《詩經(jīng)》。用音樂來表達和擴充詩歌想要表達的內(nèi)容,音樂本身就帶有想象性,音樂無法像戲劇那樣,對日常生活一些事物和話語進行照搬,音樂本來就需要作曲家對生活、對個人理想和精神的表達進行想象提煉和加工,以旋律的方式表達具體的藝術(shù)形象。汪立三對李賀的詩的內(nèi)容進行情感上的體會,再以音符旋律的再創(chuàng)造,描繪出夜空、月宮以及世間變換的奇特景象這樣的音樂形象,以喚起聽眾、演奏家對《夢天》這首詩新的理解與感悟。鋼琴曲《夢天》是對詩《夢天》內(nèi)容以及審美觀念的發(fā)展,同時,吸收了西方的優(yōu)秀音樂成果——十二音序列,和我國傳統(tǒng)音樂調(diào)式五聲調(diào)式結(jié)合,不止局限于中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,還同西方文化藝術(shù)進行了交流借鑒,在鋼琴曲的技法和旋律線條上進行了創(chuàng)新,增加了藝術(shù)表現(xiàn)力,更符合時代需求。

汪立三創(chuàng)作《夢天》的那個時代,中國剛剛開始改革開放,經(jīng)濟文化同世界各國的交流變得越來越多,現(xiàn)代鋼琴曲對古詩內(nèi)容的再演繹,中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化同其他民族文化的交流與碰撞,中國傳統(tǒng)五聲調(diào)式同十二音序列在樂曲中的融合,鋼琴曲《夢天》是對詩《夢天》在新時代的超越與發(fā)展,順應(yīng)了當時時代對于西方音樂寫作技法運用在中國音樂創(chuàng)作的潮流,樂曲表現(xiàn)出強烈的民族風(fēng)格,既是對傳統(tǒng)文化的尊重與繼承,又是對西方音樂文化的新探索。

李賀被后人稱為“詩鬼”,因為他的詩詞風(fēng)格怪誕詭譎,充滿了李賀的奇異幻想,這一點,和汪立三的鋼琴曲創(chuàng)作不謀而合。汪立三的鋼琴作品中,經(jīng)常大量使用大二度、大七度等這種不協(xié)和音程和中國傳統(tǒng)五聲調(diào)式,從鋼琴曲題材的選擇抑或是寫作技法與織體運用,都體現(xiàn)出鮮明的民族風(fēng)格。詩《夢天》以文字來表達內(nèi)容和情感,主導(dǎo)了鋼琴曲《夢天》創(chuàng)作時想表現(xiàn)的內(nèi)容,但是選擇什么方式來表現(xiàn)詩內(nèi)容,是汪立三個人審美以及個人創(chuàng)作風(fēng)格決定的,汪立三選擇了用十二音序列和中國傳統(tǒng)五聲調(diào)式相結(jié)合的方式適應(yīng)詩中想表達的意境。而且鋼琴曲《夢天》并不依附于詩《夢天》進行表現(xiàn),因為表現(xiàn)形式發(fā)生了變化,汪立三創(chuàng)作的這首鋼琴曲擁有獨立的審美價值,《夢天》這首鋼琴曲做到了共同表現(xiàn)新舊中國優(yōu)秀文化和中西音樂文化融合與交流這件事。

(三)樂對詩的審美過程

汪立三在1982年發(fā)表《夢天》時在樂曲后附作者的話曾說:“在技法上,此曲借鑒了十二音體系,這是因為我感到習(xí)用的調(diào)性音樂難以寫出李賀詩所具有的特異氣質(zhì),而且李賀那種刻意雕鏤的創(chuàng)作態(tài)度與十二音體系審音之嚴也有相近之處,因此就作了這個嘗試。”[3]在不同的時代,因為李賀《夢天》所具有的內(nèi)在活力,詩詞內(nèi)容形象地表達了夜空、月宮以及世間事物變化交替的幻象,表達了對當時社會的不滿與逃離,汪立三對李賀的詩中內(nèi)容以及意境產(chǎn)生了共鳴,對李賀所表達的思想感情產(chǎn)生了共鳴,更加深刻地認識了當時李賀所處的社會環(huán)境,李賀詩《夢天》對于汪立三鋼琴曲《夢天》具有審美認識的功能。李賀詩詞內(nèi)容的新奇,同汪立三的鋼琴創(chuàng)作風(fēng)格相呼應(yīng),也與這首鋼琴曲《夢天》音樂風(fēng)格相呼應(yīng),汪立三對于李賀詩《夢天》在音樂上面的再創(chuàng)造,對于該詩中清冷月宮,奇幻景象的音樂旋律創(chuàng)作與補充,通過汪立三對李賀詩的想象聯(lián)想與自己的音樂創(chuàng)作相結(jié)合,積極進行了審美活動的再創(chuàng)造,豐富了詩詞內(nèi)容的藝術(shù)形象,使得其詩中意境更加生動。將有限的詩詞的文字語言發(fā)展成新的民族文化,展示了李賀詩《夢天》新的社會意義和美學(xué)價值。李賀詩《夢天》同鋼琴曲《夢天》具有再現(xiàn)與表現(xiàn)的關(guān)系,有著內(nèi)在有機聯(lián)系,以創(chuàng)作為基礎(chǔ),表現(xiàn)自己的審美意識和審美理想,通過對詩的理解完成樂的審美需要。

四、結(jié)語

汪立三《夢天》鋼琴作品,在創(chuàng)作上,以中國傳統(tǒng)五聲調(diào)式音階為基礎(chǔ),選取了西方十二音技法,促使了情節(jié)、形象的變化,序列音的縱向排列體現(xiàn)具有民族特色的中國五聲性特點的和弦構(gòu)成,是一首體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)民族音調(diào)的鋼琴作品。

作品的創(chuàng)作來源于唐代詩人對夢境的描述以及站在夢境中對現(xiàn)實的批判,無論是從旋律還是和聲中都無不體現(xiàn)著中國傳統(tǒng)民族音樂的魅力。而創(chuàng)作技法又與西方作曲理論有著很好的融合運用,旋律在音樂的發(fā)展中慢慢豐富起來。音樂音響作用與人們聽覺以后,人們在感受音樂的同時并產(chǎn)生種種聯(lián)想,強化自己的音樂感受,適應(yīng)了當代人的審美需求,在新時代也能獲得勃勃生機。