西江上游封開段花崗巖邊坡變形破壞宏觀判據研究

劉 廣 寧,黃 長 生,齊 信,王 芳 婷

(中國地質調查局 武漢地質調查中心,湖北 武漢 430205)

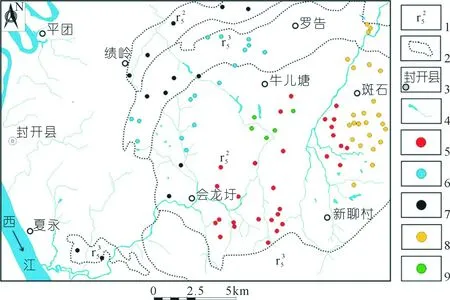

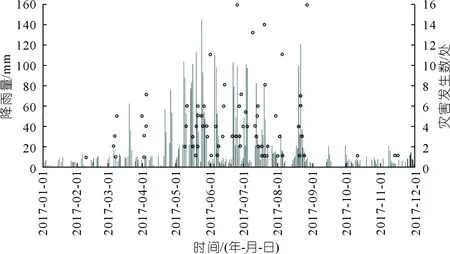

地質災害是地學界永恒的課題,備受國內外學者廣泛關注和研究。由于各區域地質環境背景條件的差異,對于地質災害變形破壞機理的闡述各不相同。以往對于沉積巖區崩滑流地質災害的變形破壞機理研究較為系統和成熟,而花崗巖類地質災害的研究相對較少。部分學者對花崗巖的地貌類型、類型劃分、成因機制、工程地質特性、力學試驗等研究較為深入[1-5]。珠江西江上游封開段花崗巖地層分布廣泛,主要為燕山早、晚期的花崗巖,以黑云母花崗巖、花崗閃長巖、斑狀花崗巖為主,并且全、強、中、微、未及球狀風化類型均有發育,眾多地質災害發育其中(見圖1)。由于其獨特的工程地質特性,地質災害頻發,尤其是持續性降雨和暴雨等極端氣候條件下,極易發生崩、滑失穩致災,其已成為華南地區一類典型的降雨型地質災害。通過詳細調查分析發現,不同風化程度花崗巖類邊坡其變形破壞機理、宏觀表現特征截然不同。故本文在實地調查、資料系統分析的基礎上,對其變形破壞機理及宏觀判據進行研究,以期為區內國土規劃、重大工程建設、防災減災和生態文明建設提供科學依據。

注:1.地層代號; 2.地層界線; 3.地名; 4.水系; 5.地災點(全風化花崗巖); 6.地災點(強風化花崗巖); 7.地災點(中風化花崗巖); 8.地災點(微風化花崗巖); 9.地災點(球狀風化花崗巖)圖1 研究區花崗巖及地質災害分布Fig.1 Distribution map of granite and geohazards in the study area

1 區域地質概況

2 花崗巖垂直分帶標準

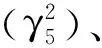

通過室內及原位實驗測試,依據花崗巖的厚度、顏色、結構特征、長石礦物特征、可挖掘特征、可鉆進特征、錘擊特征、巖芯完整程度、修正后標貫或動探擊數、顆分大小、內摩擦角、凝聚力、單軸飽和抗壓強度,建立研究區花崗巖 “六分法”垂直分帶標準。總體上劃分為殘積層、全風化層、強風化層、中風化層、微風化層、未風化層6個分帶。表1為區內巨厚層花崗巖風化殼垂直分帶及指標。

3 災害發育分布特征

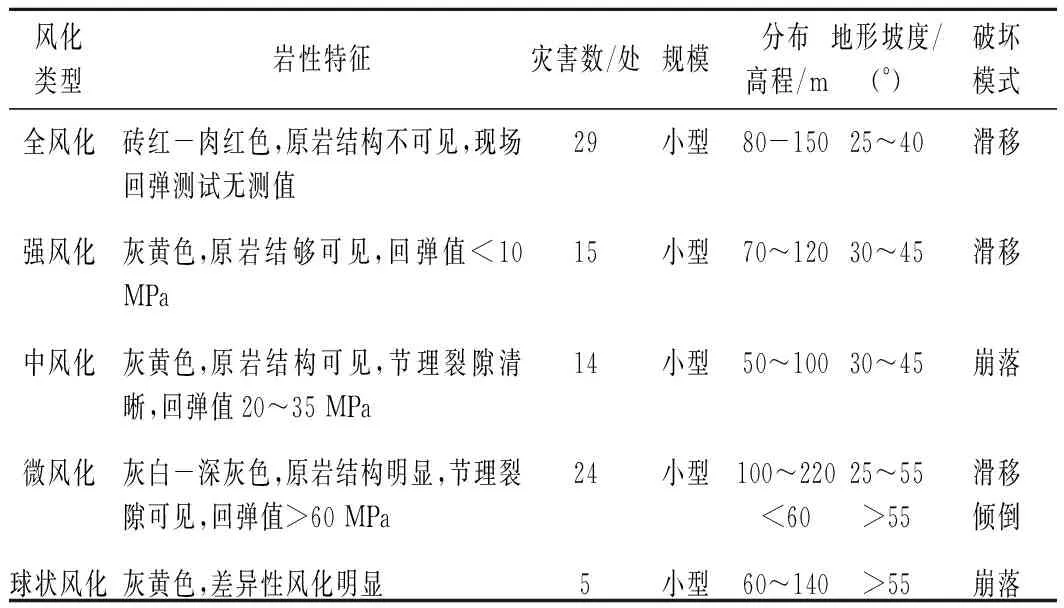

區內花崗巖地質災害在全、強、中、微、球狀風化花崗巖邊坡中均有發育(見表2)。通過對調查的87處花崗巖類邊坡地質災害(崩塌/危巖、滑坡)的發育分布、失穩模式進行細致分析發現以下特點:數量上,以全風化居多,共29處,占比33%;高程上,多分布于50~220 m之間;地形坡度上,多分布于25°~45°邊坡;區域上,多分布在人類工程活動強烈區,如沿廣梧高速封開段、省道S266、懷陽高速施工區、居民住宅建設區域;時間上,通過調查、資料收集可知區內近90%地質災害發生在汛期5~9月份(見圖2),變形破壞均發生在持續性降雨、突發暴雨期間[6];規模上,均為小型,具有點多面廣、突發性強的典型特征。

表1 花崗巖風化殼垂直分帶標準

圖2 降雨量與地質災害關系Fig.2 Relationship between rainfall and geohazards

表2 研究區花崗巖地質災害統計

4 變形破壞模式

4.1 全、強風化花崗巖

“滑移”型廣泛存在于全風化、強風化花崗巖中。盡管均為“滑移”但其變形特征明顯不同[7]。對于全風化花崗巖而言,邊坡幾乎為類土質,其變形破壞特征為:在降雨作用下達到飽和,自重急劇增加,邊坡整體發生滑塌,滑塌體呈“倒錐形”;表面存在3~5 cm寬的羽狀沖蝕溝隙;坡體后緣形成近直立光滑陡坎,坡腳有水滲出(見圖3)。而強風化花崗巖失穩多受結構面控制,邊坡發育垂直坡向的原生結構面,初始階段多以拉張裂縫存在;在降雨浸潤、沖蝕、自重作用下,其不斷拓展延伸,最終形成統一滑面,發生失穩;后緣擦痕清晰可見,剪切作用明顯,前緣有擠壓、隆起特征(見圖4)。全、強風化花崗巖災害具有明顯的“累進性”和“漸進性”。

4.2 中風化花崗巖

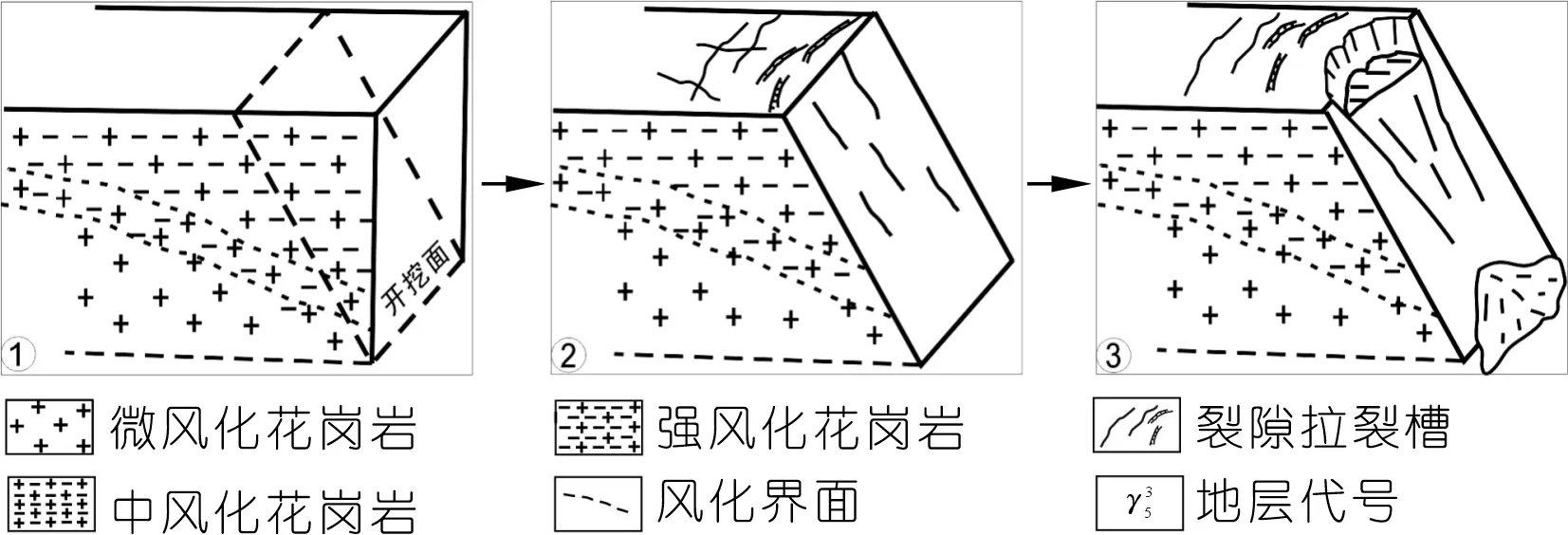

“崩落”型是中風化花崗巖中典型的變形破壞類型。很多專家學者將“崩落”型花崗巖地質災害定義為“崩崗”問題[8-9]。該型破壞多發育平行、垂直坡向的原生結構面。在風化和降雨侵蝕作用下,在坡頂逐步形成小型溝槽,下部逐步形成縱向“條狀、脊狀”凸出巖體,在自重和橫向結構面切割作用下,崩落發生(見圖5)。該類型災害分布區地表多裸露或植被發育不均,其變形破壞具有顯著的“累進性”和“突發性”。

圖3 全風化花崗巖滑塌破壞模式Fig.3 Failure mode of slumping deformation of completely-weathered

圖4 強風化花崗巖滑塌破壞模式Fig.4 Failure mode of slumping deformation of hightly-weathered

圖5 中風化花崗巖崩落破壞模式Fig.5 Failure mode of collapse of moderately-weathered

4.3 微風化花崗巖

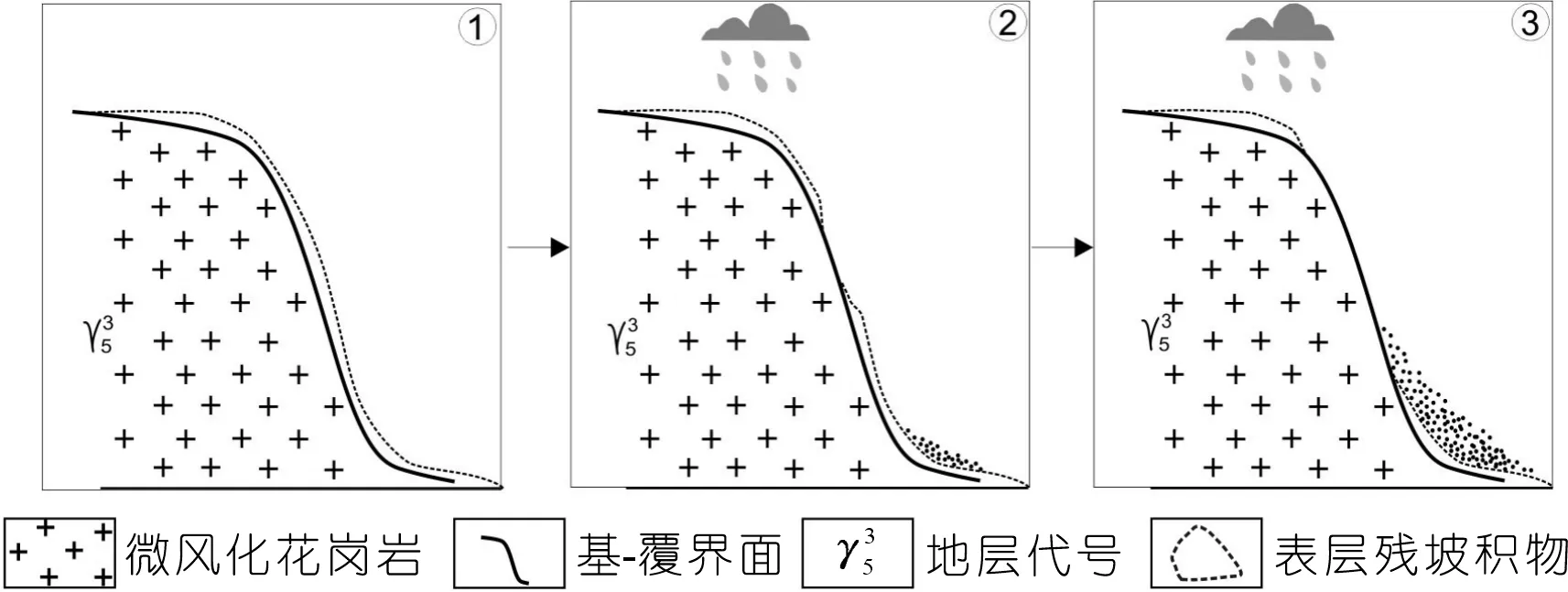

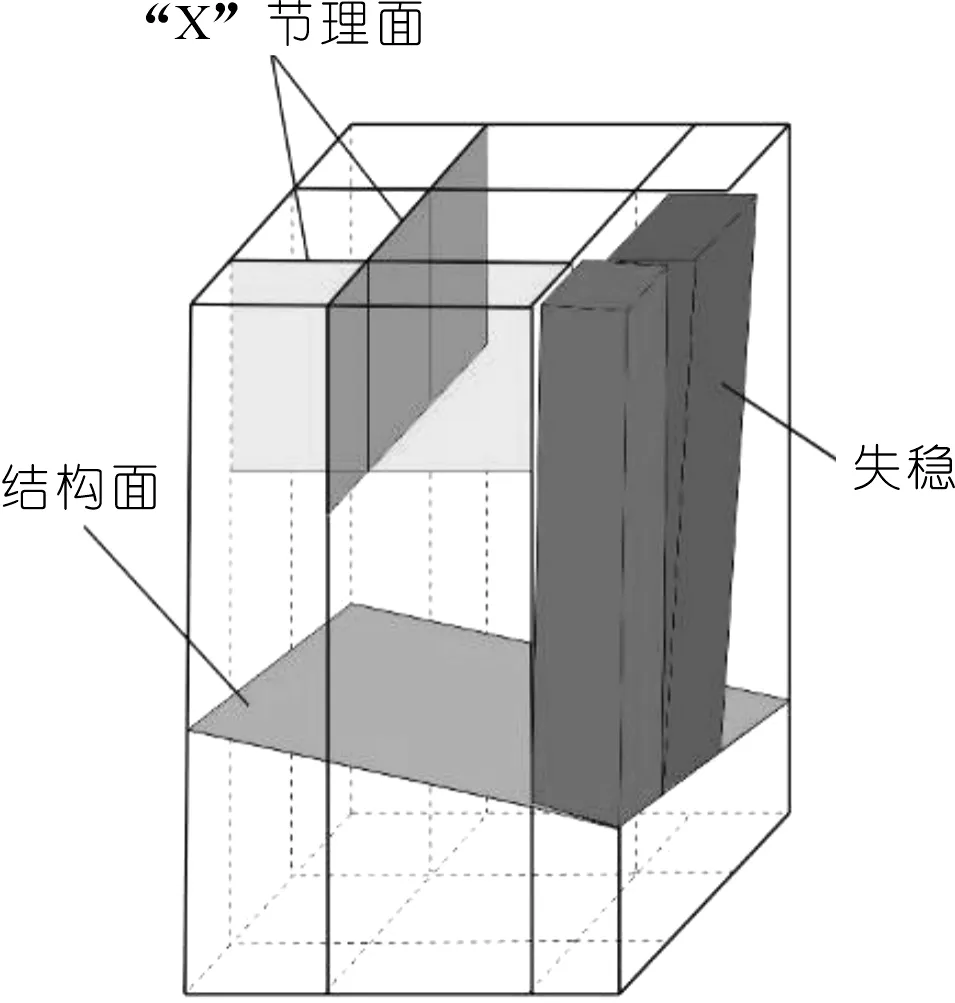

“傾倒”和“滑移”型是微風化花崗巖中典型的兩種變形破壞類型。調查發現,局部區域的微風化花崗巖中縱切巖體的“X”節理極其發育,通過填充物及降雨沖蝕痕跡可判斷其有明顯的拓展、延伸變形過程。同時發育緩傾坡外的結構面(見圖6),失穩后緩傾結構面可見明顯擦痕。在“X”節理和緩傾結構面共同切割及外界條件作用下發生傾倒失穩,“傾倒”型具有顯著的剛性變形破壞特征[10]。“滑移”型并非微風化花崗巖體自身失穩,是沿基-覆界面滑動變形破壞,花崗巖即為滑面(見圖7)。表層多為3~5 m殘坡積物,下伏基巖光滑,滑體較難賦存,在降雨等外在條件作用下發生滑動失穩,地表順坡向擦痕特征明顯,失穩后形成花崗巖基巖光面,坡腳多形成“倒錐狀”滑移堆積體。封開縣著名的“斑石巖”地質遺跡景觀其實就是該地質現象的典型實例。

圖6 微風化花崗巖傾倒破壞模式Fig.6 Failure mode of toppling of slightly-weathered

圖7 微風化花崗巖滑移破壞模式Fig.7 Failure mode of sliding of slightly-weathered

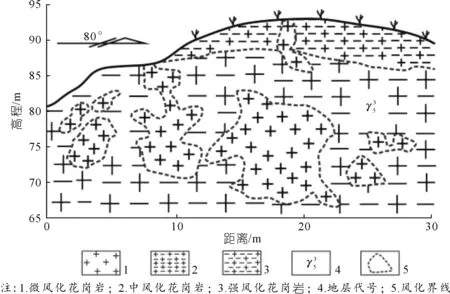

4.4 球狀風化花崗巖

“崩落(墜落)”型是球狀風化花崗巖中典型的變形破壞類型。研究區花崗巖差異性風化特征明顯,同一處邊坡其風化具顯著差異性,如在杏花村一處開挖建設場地強、中、微風化同時出露(見圖8)。“崩落(墜落)”型是“球狀風化”花崗巖典型地質災害[11]。強、中風化花崗巖在風化、降雨作用下,逐步剝蝕向內形成凹腔,微風化球狀花崗巖則逐步凸出向外平挑,懸于空中(見圖9),達到極限平衡狀態后破壞失穩。該類型的災害雖規模較小,但如果發育高差較大,失穩過程中勢能轉化成的動能依舊具有極強的破壞性。

圖8 差異性風化花崗巖典型剖面Fig.8 Granite typical profile of differentially-weathered

圖9 球狀風化花崗巖墜落破壞模式Fig.9 Failure mode of falling by spherical-weathered granite

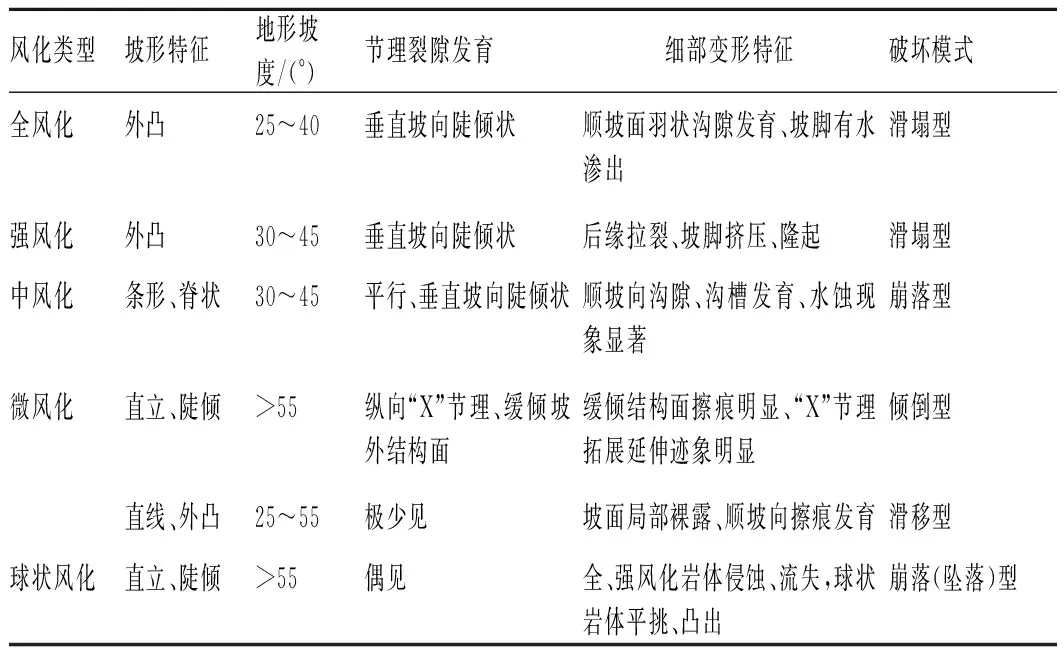

5 宏觀判據

地質災害發生前往往在其形態、表征、細部有明顯的特征。通過現場調查、測量、肉眼辨識等方法可進行宏觀判斷和早期識別。通過對87處不同風化程度的典型花崗巖地質災害的變形破壞模式的統計分析,可將風化類型、坡形特征、地形坡度、節理裂隙發育狀況、細部變形特征等5個要素作為確定其變形破壞的宏觀判據。不同風化程度的花崗巖類邊坡地質災害其坡形特征不盡相同,節理裂隙發育程度和位置不同,早期宏觀變形跡象、變形破壞的歷時過程也不同。據此構建不同風化程度花崗巖類邊坡地質災害變形破壞模式及失穩前的宏觀判據(見表3)。調查過程中,課題組借助這些宏觀判據在區內其他類似隱患點得到了有效性驗證,總體吻合性較好。根據5個要素能夠早期識別出可能致災的隱患點,這些宏觀判據可以為區內地質災害群測群防體系建設提供依據,支撐區域防災減災。

表3 花崗巖地質災害變形破壞模式及宏觀判據

6 變形破壞機理

在掌握區內花崗巖差異性風化狀況、地質災害發育分布特征、變形破壞模式的基礎上,通過對其變形破壞過程中坡體形態變化、變形跡象、物理力學性質的宏觀表征的定性分析,總結出本區域花崗巖地質災害變形破壞機理主要為以下3種。

6.1 軟化崩解機理

軟化和崩解變形破壞機理主要體現在全、強、中風化花崗巖地質災害中。原始邊坡具有明顯原巖結構,孔隙率高、干密度低,雨水極易入滲。雨水作用增加了巖土體容重,同時水體軟化作用逐步增強。降雨入滲后巖土體含水率變大,自重應力的增大導致其下滑力增大,同時雨水軟化使得巖土抗剪強度減小,當下滑力大于邊坡抗滑力的臨界值時,發生滑塌失穩[12]。

耐崩解性差是強、全風化花崗巖的重要特性,即遇水后巖土體易發生崩解作用,巖土體發生結構性破壞,此過程是不可逆的。隨著雨水入滲遷移,土體孔隙逐漸被水填充,土體失去了吸水能力,基質吸力顯著降低,即土顆粒之間有效凝聚力顯著降低,膠結作用受到影響,土體力學強度顯著降低,巖土體呈現軟化、松散化。此外,邊坡體通常處于降雨-暴曬干濕循狀況下,溫度呈高低循環變化[13],基質吸力的增加、降低往復循環,導致土體中應力反復波動,這降低了其耐崩解性,極易促使巖土體結構破壞,導致坡體失穩。

6.2 累進性破壞機理

累進性破壞機理在研究區所有花崗巖類邊坡地質災害中均存在。它是一個時間概念,是孕災、致災連續的一個過程,只是因風化的差異性,其孕災、失穩的歷時不同。對于全風化滑塌型災害,自降雨入滲后,巖土體經歷了含水率增加、自重增大、基質吸力消散、軟化作用、抗滑力降低、破壞失穩這一漸進性、累進性的連續過程,具有顯著的累積效應。對于強風化滑塌型災害亦如此,經歷著裂隙拓展、延伸、貫通、滑塌面形成、破壞失穩這一漸進性、累進性的連續過程(見圖10)。對于中風化崩落型地質災害而言,其風化作用、水動力作用更具有顯著的累進性:在風化剝蝕、降雨沖刷作用下,溝隙溝槽的形成、結構面切割、應力平衡破壞、破壞失穩同樣是持續性、累進性變形破壞過程。微風化花崗巖淺表層順坡面滑移破壞失穩亦如此,在降雨條件下,局部出現變形滑動、產生“撕口”,隨即向周邊拓展延伸,當累積到一定程度時,隨即發生整體滑動失穩(見圖11)。

圖10 強-全風化滑移型變形破壞機理Fig.10 The mechanism of deformation and failure of slide by hightly-weathered slump

圖11 微風化滑移型變形破壞機理Fig.11 The mechanism of deformation and failure of slide by slightly-weathered

6.3 剛性破壞機理

該類型破壞機理主要發生在微風化和球狀風化花崗巖中。以“傾倒、崩落(墜落)”破壞為主。傾倒型崩塌(危巖)巖體力學強度較高,多發育縱張共軛“X”節理,其與緩傾坡外的結構面將巖體切割成板柱狀塊體(見圖12)。在卸荷、水楔作用下,“X”節理不斷拓展延伸,板柱狀塊體重心不斷外移,最終剛性折斷傾倒,緩傾結構面擦痕明顯,據階步判斷其為巖體傾倒失穩過程中產生[14]。而對于“球狀風化”產生的崩塌(危巖),其巖體力學強度較高,現場回彈測試強度達到60~90 MPa,將其包裹的強、全風化花崗巖多為結構松散、滲透性強,極易受雨水侵蝕、流失。隨時間推移,微風化“球狀”巖體逐步平挑、凸出坡面,呈“懸臂梁“狀。當傾倒力矩大于自重產生的抗傾力矩時,“球狀”巖體脫離母巖發生崩落(墜落)失穩(見圖13)。

圖12 微風化傾倒型變形破壞機理Fig.12 The mechanism of deformation and failure of toppling by slightly-weathered

圖13 球狀風化墜落變形破壞機理Fig.13 The mechanism of deformation and failure of falling by spherical-weathered

7 結 論

對研究區87處不同風化程度花崗巖類地質災害進行了調查。結果表明:其以全風化和微風化災害居多,占比60%以上,均為小型;發育多分布在50~220 m、25°~45°的邊坡地帶,尤其人類工程活動強烈區;時間上多發生在汛期5~9月份。

變形破壞模式可劃分為“滑移(滑塌)、傾倒、崩落(墜落)”3種類型。其中“滑移型”多發育分布在全、強和微風化花崗巖中,“傾倒”型多發育分布在微風化花崗巖中,“崩落(墜落)”型多發育分布在中風化和“球狀”風化花崗巖中。根據不同風化程度的花崗巖邊坡地質災害變形破壞模式的差異性,將風化程度、坡型特征、地形坡度、節理裂隙發育狀況、宏觀變形特征等5個因素作為花崗巖類邊坡變形破壞及失穩前的宏觀判據。據此可對區內花崗巖類邊坡地質災害進行預判和早期識別,支撐服務區域防災減災工作。

“軟化崩解、累進性破壞、剛性破壞”是研究區花崗巖地質災害主要的3種變形破壞機理。其中累進性變形破壞機理覆蓋了所有花崗巖地質災害體,軟化崩解機理主要體現在中-全風化花崗巖類邊坡地質災害中,而剛性變形破壞機理主要體現在微風化和“球狀”風化花崗巖類邊坡中。

根據本文研究結論,建議進一步加強區內群測群防,尤其是汛期的“三查”工作,推進群測群防向群專結合轉變。同時提出微-全風化花崗巖地質災害變形破壞過程中水文、物理力學參數等量化指標的獲取,強-全風化花崗巖在降雨作用下物理試驗,降雨和邊坡變形破壞的耦合關系,邊坡失穩降雨閾值的研究將是下一步研究工作的重點。