三峽庫區開縣農村移民生活安置效果評價

江 小 青,徐 會 顯,周 暉

(長江水利委員會 河湖保護與建設運行安全中心,湖北 武漢 430010)

三峽庫區移民安置工作是三峽工程的重要組成部分。移民安置工作歷時長達近18 a,涉及130萬移民,涵蓋庫區20個區縣、277個鄉鎮,具有范圍廣、移民數量大、項目多、持續時間長等特點。移民搬遷安置從1993年正式開始,分四期實施,按照黨中央、國務院提出的“搬得出、穩得住、逐步能致富”三步走總體思路和分期蓄水、連續移民的方針,已取得了“搬得出、初步穩得住”的階段性成果[1],正逐漸由“搬得出”向“安穩致富”的更高層次發展。從“搬遷建設”到“穩得住、逐步能致富”,是三峽移民最終實現和諧庫區的關鍵。加之庫區移民規模較大,屬于貧困地區和弱勢群體影響較大的區域,移民安置成效受到社會輿論普遍關注。

三峽庫區農村移民安置是三峽工程百萬移民安置的重點和難點[2]。近年來,圍繞庫區農村移民安置問題開展了諸多調查分析工作,已有學者從規劃理念、規劃總結、評價指標、外遷安置效果區域差異、外遷適應性、安置模式以及精準幫扶等方面展開了一定的研究[3-9]。多數研究以宏觀調查以及橫向不同區縣比較分析為主,而針對某個典型區縣農村移民安置展開縱向研究的較少。移民安置涉及移民的生產、生活兩個方面。馬力等[10]通過對庫首地區的秭歸、興山、巴東等縣鄉鎮移民調查發現,移民搬遷以后,庫區農村的居住環境、住宅條件、生活條件和交通條件均較移民前有明顯改善,農戶普遍比較滿意。林青等[11]結合開縣移民后產業發展情況,分析了移民生產安置情況,提出了移民后續安穩致富的政策性建議。

本文以三峽庫區典型區縣——開縣為例,主要從生活安置方面探究農村移民生活安置效果及存在的問題,為三峽庫區發展和后續工作科學有效地實施提供依據。

1 農村移民基本情況

開縣位于重慶市東北部,三峽水庫正常蓄水位175 m,接20 a一遇回水,涉及開縣境內水庫面積55.5 km2,其中淹沒陸地面積46.4 km2,水域面積9.1 km2,水庫庫岸長度約401.2 km。淹沒涉及縣城1座、建制鎮1座、鄉級鎮5座、Ⅲ類集鎮2座,淹沒單位420個、工礦企業134家,淹沒涉及人口110 852人、各類房屋面積442.3萬m2,淹沒耕地2 618 hm2、園地555 hm2、河灘地71 hm2、林地56 hm2、魚塘104 hm2,以及一些專項設施等[12-16]。

開縣淹沒涉及人口占重慶市移民總量的16.62%,是重慶庫區移民數量最多的縣。其中農村生活移民約9萬人,占庫區總移民比例為6.92%。

2 研究方法和指標

2.1 研究方法

本文主要采用問卷調查方式,收集移民家庭戶基本信息,搬遷前后經濟收入、生活消費支出、生活水平以及基礎設施條件等移民生活安置相關資料。移民安置評價搬遷前基準年為2002年,搬遷后基準年為2009年。調查范圍為開縣12個鄉鎮或街道,采用分層隨機抽樣方式,依據統計學原理和亞洲開發銀行評價方法,在典型村受影響的人口中抽取10%~20%的人口,共1 049個家庭戶開展問卷調查,約占農村生活移民安置總人數的3.3%。其中農業安置移民470戶,農村進城集鎮移民280戶,安置社原農業移民299戶。

移民戶居住條件、收入狀況、生活消費支出等數據源自問卷調查,生活水平和基礎設施等數據源自政府統計年鑒、有關綜合監理資料,以及部分訪談資料。

2.2 評價指標選取

研究對象為每一戶的移民家庭,為了評估農村移民生活安置效果情況,本調查選取了居住條件、收入狀況、生活消費支出情況、生活水平以及基礎設施條件五項評價指標。

居住條件是影響移民家庭生活安置好壞的重要因素,也是移民家庭生活質量的重要內容[17]。基礎設施條件,反映出庫區功能是否滿足農村移民生產生活需要,是改善移民生存環境、生產和生活條件,以及三峽庫區移民后續發展幫扶的重要內容之一[18]。兩者是評價生活安置效果的外部性指標,其中居住條件包括宅基地分配、房屋重建和房屋配套,基礎設施條件包括基礎設施完備情況和基礎設施可及性。

收入狀況、生活消費支出情況和生活水平是評價生活安置效果的內部性指標。生活水平恢復情況是衡量移民安置效果和質量的重要因素[19]。其中收入狀況包括戶純收入恢復程度、戶人均純收入恢復程度;生活消費支出情況包括整體生活支出以及主要生活支出項目變化情況;生活水平包括搬遷前后戶恩格爾系數、家用電器數量、家庭生活燃料使用變化情況。

3 結果與分析

3.1 居住條件分析

3.1.1宅基地分配

移民住房用地分配依生活安置方式確定,不同的生活安置方式,其住房用地分配方法也有所不同。開縣移民涉及住房用地分配的生活安置方式共有4種,即后靠建房安置、貨幣補償安置、進城聯戶自建房屋安置和劃地建房安置。其中,貨幣補償安置方式規定由移民個人負責建(購)房,無住房用地分配問題。其他3種生活安置方式下的住房用地分配辦法,得到了移民群眾的充分參與。根據調查反映,移民戶總體對住房用地分配程序和標準基本滿意。對住房用地分配程序和標準基本滿意。從戶均宅基地面積看,搬遷前后相差不大,即搬遷后后靠移民戶宅基地面積平均水平與搬遷前大致相當。但從搬遷前后戶獲得宅基地數量來看,有45.53%移民戶的宅基地面積超過搬遷前的面積。

3.1.2房屋重建

按照縣政府“建好一片,移交一片,入住一片,管好一片”的工作要求,移民自建房和統建房全部實現搬遷入住,移民生活安置人口全部完成搬遷。

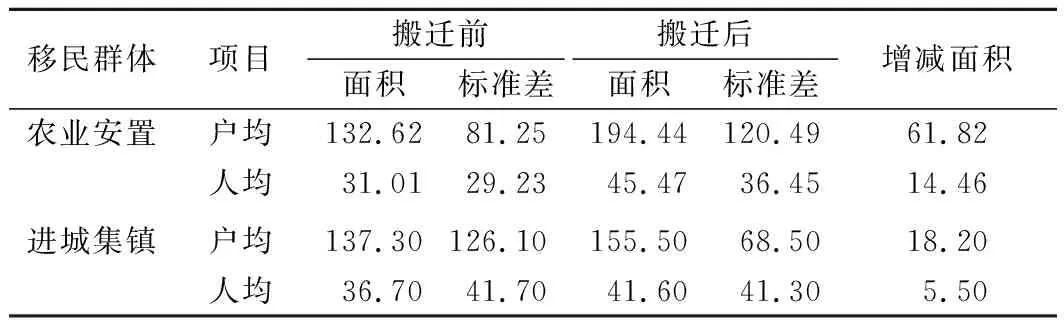

在住房面積方面,對比移民搬遷前后情況,可以發現農業安置和進城集鎮安置移民在戶均、人均住房面積上均顯著增加(見表1)。

表1 移民搬遷前后住房面積比較Tab.1 Comparison of housing area before and after relocation m2

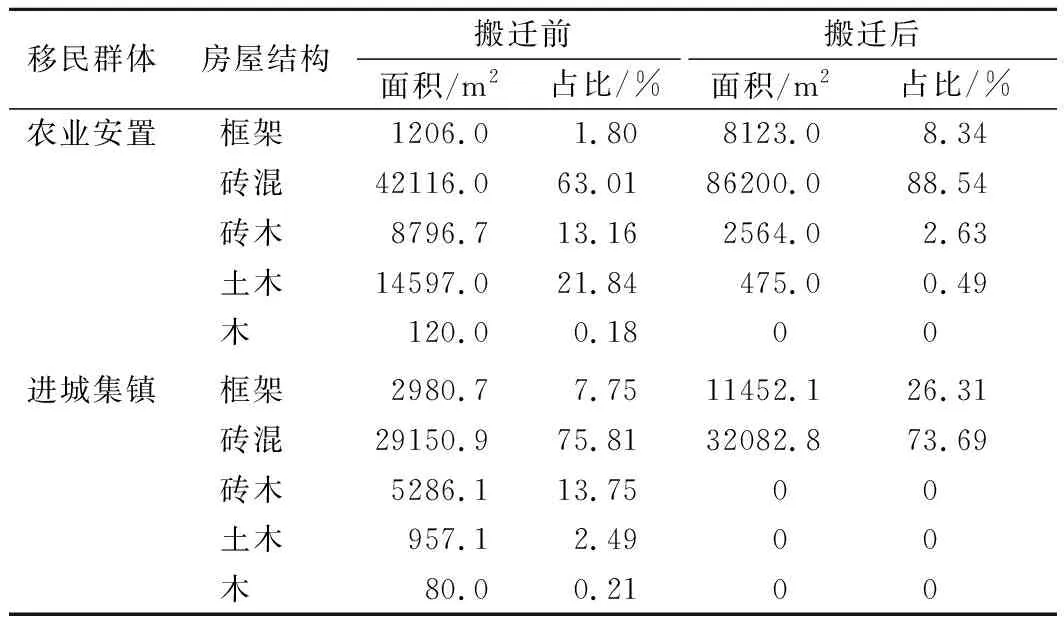

在住房結構方面(見表2),與搬遷前相比,農業安置和進城集鎮移民住房磚木、土木和木結構比例由16.45%~35.18%降低至0~3.12%,框架和磚混結構的比例由64.81%~83.56%增加至96.88%~100%。這表明,搬遷后移民住房框架和磚混結構比例大幅度提升,木結構房屋比例大幅度減少,木結構房屋全部被框架或磚混結構房屋替代。

表2 移民搬遷前后住房結構比較Tab.2 Comparison of housing structuring before and after relocation

3.1.3房屋配套

與搬遷前相比,移民房屋的上水、下水、通電、電話、有線電視、網絡、小區道路等設施齊全,達到了城市普通住宅配套設施建設標準,居住條件明顯改善。

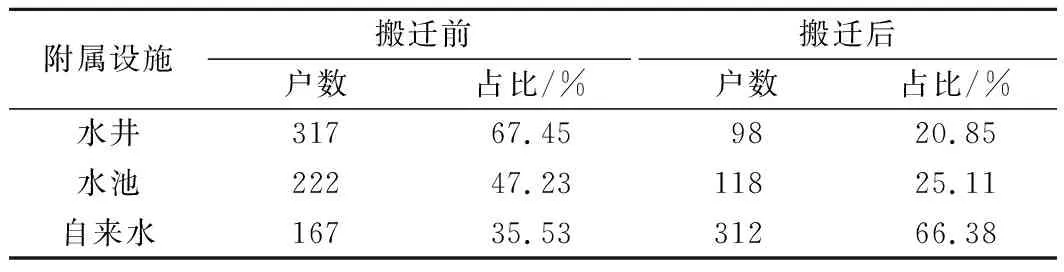

以搬遷前后家庭生活用水設施配套情況為例(見表3),搬遷前自家建有水井、水池占比分別為67.45%、47.23%,搬遷后占比分別為20.85%,25.11%,搬遷后較搬遷前分別下降了46.60%,22.12%。進一步發現,移民戶中使用自來水的家庭占比從35.53%增加到66.38%。

表3 搬遷前后農業安置移民家庭生活用水設施情況比較Tab.3 Comparison of domestic water facilities of agricultural resettlement households before and after relocation

3.2 收入狀況分析

3.2.1戶純收入恢復程度

戶純收入恢復程度是指搬遷后純收入與搬遷前純收入(按搬遷后價格水平測算)的比值,主要包括戶種植業、戶養殖業以及戶非農純收入恢復程度3個部分。

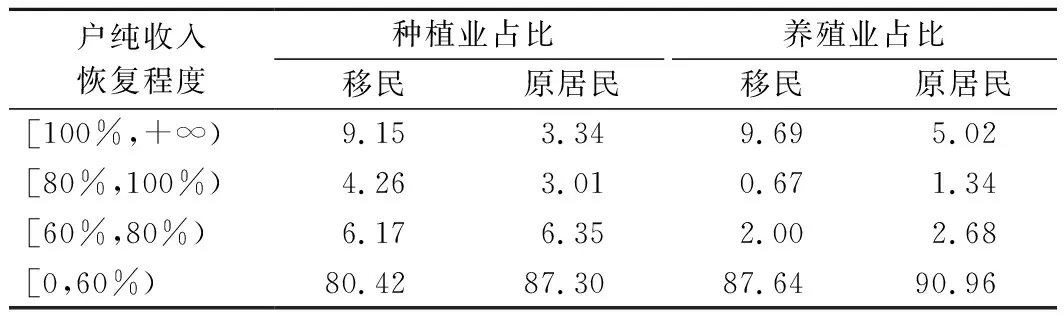

搬遷前后農業安置移民、原居民戶年種植業和養殖業純收入恢復情況,見表4。種植業和養殖業純收入恢復≥100%的移民戶比例分別為9.15%和9.69%,均高于原居民純收入恢復情況。

表4 搬遷前后農業安置移民、原居民戶年種植業和養殖業純收入恢復情況Tab.4 Changes in annual living expenses of immigrants and rural indigenous residents before and after relocation %

種植業純收入恢復主要得益于中低產田改造、培肥地力、農田水利設施建設、農業技術培訓、農村勞務輸出、土地流轉、發展高效態農業等大農業安置工作的實施。中低產田改造、培肥地力、農田水利設施建設等工作的開展,使安置區內部分耕地生產能力恢復到或好于搬遷前的水平。受種植業局部恢復影響,部分農戶的養殖業收入亦恢復到或好于搬遷前的水平。

農業安置社戶非農業純收入調查數據顯示,移民戶中有89.15%農戶的非農純收入恢復到并好于搬遷前的水平。受土地調整用于安置移民等影響,原居民戶中有96.99%農戶的非農純收入恢復到并好于搬遷前的水平。此外,勞動力的非農業收入明顯高于農業收入,這一結果與陳忠斌等對重慶市云陽縣移民家庭收入情況調查基本一致[20]。

3.2.2戶人均純收入恢復程度

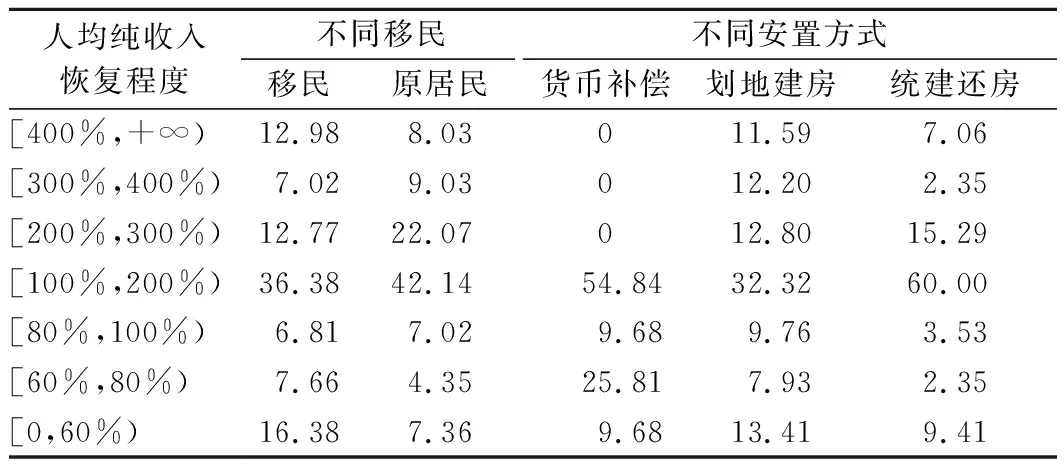

從移民類型來看,農業安置社移民人均純收入由搬遷前的3 487元,增加到3 896元,增長了11.73%。原居民戶人均純收入由搬遷前的2 733元,增加到3 697元,增長了35.27%。進城鎮移民人均純收入由搬遷前的6 010元,增加到6 599元,增長了9.80%。農業安置移民中,人均純收入恢復程度≥100%的戶占69.15%。原居民樣本戶中,人均純收入恢復程度≥100%的戶占81.27%。

從安置方式來看,貨幣補償安置進城移民戶人均純收入恢復程度≥100%的戶占54.84%;劃地建房安置進城移民戶人均純收入恢復程度≥100%的戶占68.91%;統建還房安置進城戶人均純收入恢復程度≥100%的戶占84.70%(見表5)。

表5 不同移民及安置方式人均純收入恢復情況Tab.5 Recovery of per capita net income of different immigrants and resettlement methods %

3.3 生活消費支出分析

3.3.1整體生活支出分析

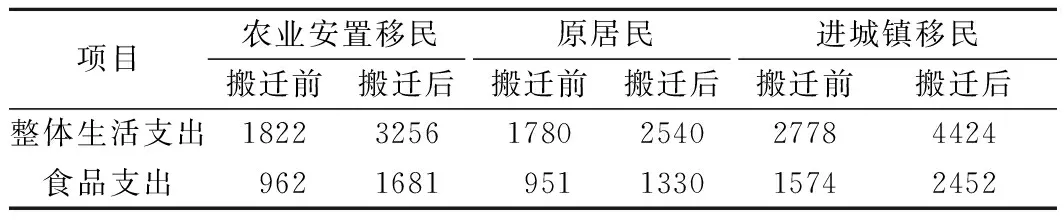

搬遷后農村安置移民、原居民以及進城鎮移民人均年生活支出均有較大增加,增量分別為1 434,760元和1 646元(見表6)。從恩格爾系數來看:農業安置移民樣本戶的整體消費恩格爾系數由搬遷前的52.82%下降至搬遷后的51.65%,下降了1.17%。原居民樣本戶的整體消費恩格爾系數由搬遷前的53.42%下降至搬遷后的52.35%,下降了1.07%。進城鎮移民樣本戶,其整體消費恩格爾系數由搬遷前的56.65%下降至搬遷后的55.42%,下降了1.23%。

3.3.2主要生活支出項目變化分析

(1) 食品支出。從總量來看,搬遷后人均年食品支出增長較大,其中進城鎮移民食品支出增量最大,達到878元。其次是農業安置移民,增量為719元。原居民增量最小,為379元。從食品類型來看,糧食、蔬菜、蛋、肉和食用油支出的戶比例較搬遷前都有較大增加。農業安置移民反映搬遷后糧食、蔬菜、蛋、肉和食用油支出的戶比例增加幅度分別為55.10%,47.02%,39.57%,37.02%,20.04%;原居民反映搬遷后糧食、蔬菜、蛋、肉和食用油支出的戶比例增加幅度分別為68.90%,52.84%,43.15%,53.85%,31.77%;進城鎮移民反映搬遷后糧食、蔬菜、蛋、肉和食用油支出的戶比例增加幅度分別為35.36%,47.14%,37.14%,24.29%,20.72%。這表明,移民搬遷后,受擁有土地數量減少和進城影響,移民和原居民的食品自給率下降,食品支出的市場比重提高了。

表6 搬遷前后移民與農村原居民年人均生活支出變化情況Tab.6 Changes in annual living expenses of immigrants and rural indigenous residents before and after relocation 元

(2) 生活用水及能源支出。搬遷后農業安置和原居民生活水費支出的戶比例較搬遷前分別增加了29.15%,31.44%。表明搬遷后農業安置區內村民生活用水得到改善,用自來水的農戶數量較搬遷前有較多的增加。與搬遷前相比,搬遷后生活電費支出的戶比例增加幅度大體相當;在燃料費支出上,農業安置移民搬遷后燃料費支出的戶比例較搬遷前增加10.21%,比原居民搬遷后燃料費支出的戶比例增加幅度多了4.52%。由于生活環境不同于農村,進城鎮移民搬遷后水費、電費、燃料費支出的戶比例較搬遷前都有較大幅度的增加,分別增加了34.65%,12.29%和18.21%。

(3) 服裝、通訊及交通支出。搬遷后服裝、通訊及交通支出的戶比例較搬遷前均有增加。其中,農業安置移民分別增加6.59%,5.11%,4.04%,原居民分別增加6.69%,3.35%,8.70%,進城鎮移民分別增加10.35%,13.92%和20%。農業安置移民與原居民相比,兩者上述三項費用的戶比例與搬遷前的增加幅度大體相當。進城鎮移民上述三項費用的戶比例較搬遷前的增加幅度要大于農業安置移民和原居民的戶比例增加幅度。這表明,移民搬遷后,受非農收入增長的拉動,農業安置移民、原居民和進城鎮移民在這三方面支出的戶數量較搬遷前均有所增加。

(4) 醫療及教育支出。教育支出的戶比例較搬遷前有一定的增加,分別增加3.40%,6.69%和3.57%,與此同時,醫療支出的戶比例較搬遷前增加較多,分別增加11.92%,9.03%和16.79%。這表明,搬遷后移民的醫療支出負擔有所加大。

3.4 生活水平分析

3.4.1搬遷前后戶恩格爾系數對比

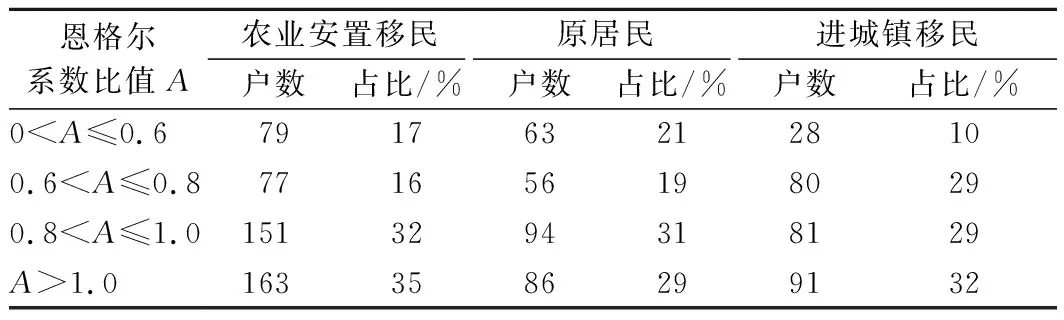

在總體收入水平得以恢復的前提下,采用戶恩格爾系數前后對比的變化情況,來分析搬遷后移民與原居民的生活水平的改善程度。恩格爾系數比值為搬遷后戶恩格爾系數與搬遷前戶恩格爾系數的比值。若恩格爾系數比值小于1,則意味著在收入增加帶動下,搬遷后移民或原居民戶消費支出中的食品消費較搬遷前是下降的。若這樣的戶占有大多數,則可確定搬遷后移民或原居民的整體生活水平較搬遷前有所改善。

樣本戶恩格爾系數比值數據顯示,與搬遷前相比,農業安置移民戶恩格爾系數比值≤1的戶占65.23%;原居民戶恩格爾系數比值≤1的戶占71.25%;進城鎮移民戶恩格爾系數比值≤1的戶占67.56%。農業安置移民、原居民和進城鎮移民戶,戶恩格爾系數比值≤1的戶數比例均在60%以上(見表7)。

表7 搬遷前后移民與農村原居民戶的恩格爾系數比值分布情況Tab.7 Distribution of Engel's coefficient ratio between immigrants and rural indigenous households before and after relocation

3.4.2搬遷前后家用電器數量變化

農業安置移民家用電器入戶調查數據表明,戶均電話、電視機、洗衣機、電風扇、空調、電冰箱、電腦等家用電器的擁有數量較搬遷前都略有增加。搬遷前,戶均家用電器數量前三名為電風扇、電視機和電話,分別為1.05,0.90臺和0.72臺。搬遷后,戶均電風扇、電視機和電話數量分別為1.27,1.01臺和1.17臺,電話增幅最高。戶均擁有收音機、錄音機數量有少量減少,可能受電視機、電腦替代消費的影響。

3.4.3搬遷前后家庭生活燃料使用的變化

移民搬遷后,以清潔環保能源作為生活燃料的戶數在增加,使用作物秸稈、煤炭等傳統生活燃料的戶數在減少。生活燃料使用入戶調查數據顯示,農業安置移民群體中,搬遷前以液化氣、沼氣和電力作為生活燃料的戶占比分別為28.72%,0.43%和28.72%,搬遷后分別提高到48.51%,20.00%和65.32%;以作物秸稈、煤炭為生活燃料的戶占比分別由搬遷前的78.30%,72.13%,下降到搬遷后的39.15%,59.36%。

3.5 基礎設施條件分析

3.5.1基礎設施完備情況

(1) 交通設施。全縣已完成專業公路復建98.25 km,占規劃任務98.25 km的100%。庫周交通已修建各類道路計320.27 km,其中,等外路131.78 km、機耕路126.34 km、人行道62.15 km;修建各類橋計1 333.68延長米,其中,小橋338.39延長米、中橋175.79延長米、大橋511.34延長米、人行橋308.16延長米;各類渡口75處,其中,人行渡口29處、停靠點46處[12,21]。

農業安置移民享有交通設施服務的入戶調查數據顯示,搬遷后機耕道、人行道、人行渡口和人行橋的戶比例較搬遷前有所下降,分別由搬遷前的41.49%,36.38%,7.02%,7.45%,下降到搬遷后的28.30%,20.64%,5.11%,5.96%,分別下降了3.19%,15.74%,1.91%,1.49%。但從搬遷后有等外道路的戶比例來看,搬遷前為32.13%,搬遷后提高到60.64%,增加了28.51%,說明庫區農村移民溝通外部經濟聯系的交通條件較搬遷前有明顯提高。因此,從方便移民群眾生產生活角度而言,由于生活生產環境的變化,機耕道、人行道、人行渡口和人行橋等交通設施的數量和覆蓋范圍尚未恢復到搬遷前的水平,但交通功能基本恢復,對外交通條件甚至好于搬遷前。

(2) 供水設施。從供水設施使用情況來看,供水管道、深井水水源、自來水、用水充足、在家取水的戶比例較搬遷前都有較大幅度的增加,并且戶比都在60%以上。這意味著大部分移民生活供水情況較搬遷前有了較大改善。但有9.36%的移民戶取水距離在500 m以上;有15.95%的移民戶經常性缺水和有時缺水;有12.12%的移民戶,取水方式為挑水和自流引水;有7.45%的移民戶以塘水、水窖蓄水為水源。這表明仍有部分移民的生活用水狀況改善不足。

(3) 供電設施。從農業安置移民供電設施來看,搬遷后安裝進戶電線的戶比例達到了100%;反映經常停電的戶比例由搬遷前的31.28%,下降到搬遷后的21.91%;反映很少停電的戶比例由搬遷前的68.72%,提高到搬遷后的77.23%。這表明,移民搬遷后農業安置區的供電設施已完全恢復。

(4) 廣播電視設施。全縣完成廣播電視線路596.3 km,占規劃任務596.3 km的100%。農業安置移民接收廣播電視情況入戶調查數據顯示,100%的抽樣移民戶都能收到廣播電視信號,表明農業安置區內的廣播電視信號發射設施已完全恢復,對區域內的農戶實現了全部覆蓋。

(5) 教育、醫療設施。教育、醫療服務設施情況的入戶調查數據顯示,有衛生室、小學和中學的戶比例搬遷前分別為87.66%,88.94%和61.49%,搬遷后戶比例分別為89.15%,87.45%和63.62%。其中有衛生室、小學的戶比例,搬遷前后相差不到1%;有中學的戶比例,搬遷前后相差2.13%,表明搬遷后農業安置區的教育、醫療設施建設已基本恢復到搬遷前的水平。

3.5.2基礎設施可及性

選取縣城距離、鄉鎮政府距離、小學距離、中學距離、車站距離、醫療機構距離、集市距離、主要公路距離等8個指標對搬遷前后農業安置區內基礎設施的可及性進行入戶調查。結果表明,搬遷前移民距縣城、鄉(鎮)政府、小學、中學、車站(碼頭)、醫療機構、集市、主要公路的距離均值分別為12.0,3.5,2.0,3.7,7.7,2.9,3.3 km和2.2 km,搬遷后分別13.0,4.2,2.5,4.1,9.0,3.1,3.4 km和1.9 km。其中,距縣城、鄉(鎮)政府、小學、中學、車站(碼頭)、醫療機構、集市、主要公路的距離均值搬遷前后相差不超過1 km,在各項均值標準差范圍內,說明農業安置區內基礎設施對移民的可及性與搬遷前大致相當。

4 結 論

本文以三峽庫區典型區縣——開縣為研究對象,通過移民戶調查數據,對農村移民生活安置效果進行評價研究,主要結論如下:

(1) 三峽庫區農村移民居住條件改善顯著。與搬遷前相比,移民宅基地分配、重建和房屋配套有所改善,住房面積明顯增加,住房結構改善,框架和磚混結構的比例大幅度提升。

(2) 三峽庫區農村移民多數移民戶的人均純收入水平實現了恢復,并有一定的增長。整體生活消費支出略有下降,多數移民的生活水平得到恢復,家用電器數量增加,清潔燃料使用率增高。

(3) 三峽庫區農村移民交通、供水、供電、廣播電視、教育醫療等基礎設施條件基本恢復良好,農業安置區內基礎設施對移民的可及性與搬遷前相比大致相當。

(4) 移民生活安置效果直接關系“安穩致富”目標的實現。現階段三峽庫區農村移民生活安置效果已取得初步成效,為促進庫區移民可持續發展,還需要在社會公共事業服務、基礎設施覆蓋等方面進一步加強。