城市更新改造的工作機制創新:廣州經驗

丁曼馨

摘?要:在城市更新的過程,政府和市場的力量博弈影響一個城市的城市更新政策規劃。本文以廣州為例,梳理了廣州的“三舊”改造工作的政策,從中總結出廣州的城市更新工作機制由“市場主導”轉變為“政府規范,市場參與”,并創新提出“微改造”模式,注重居民參與決策。

關鍵詞:城市更新;政府與市場;微改造

中圖分類號:F27?文獻標識碼:A?doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.04.019

在工業化背景下,我國經濟得到快速的發展。社會主義市場經濟體制的確立,不僅帶來了巨大的物質財富,同時也促進了我國城鎮化的迅速發展。但大量品質較低的“城中村”,經濟效益難以維持的舊工業區,人居環境較差的老舊小區都影響著城市居民的居住環境和質量。同時,隨著城鎮化進程的加快,越來越多的大中城市將城市發展規劃從“增量”發展轉為“存量”再開發,城市發展開始朝新的方向發展。

因此本文針對城市更新改造過程中,分析政府與市場力量的博弈對比。并以廣州為例,通過對廣州近10年城市更新改造的政策和實踐進行梳理,分析廣州市政府、開發商在城市更新改造中的各自發揮的作用。最后本文探討廣州經驗對我國城市更新改造政策和實踐的建議。

1?政府與市場:城市更新改造的力量博弈

在城市更新改造中,政府和市場是兩股重要的力量。政府在城市更新改造中主要扮演兩個角色。第一,政府是“發起人”,政府面對城市中的“疑難雜癥”,要作為牽頭人去解決城市服務中問題,是城市更新改造中的直接負責人。第二,政府是“管理者”,在社會治理過程中,政府要維護秩序,為各方規范合作提供外部基礎和法律保障。在土地開發的過程中,各種利益團體都以政府部門的政策法規作為其自身的行為框架。

在城市更新的過程中,我們可以發現市場和政府都不是獨自一方進行項目運作,政府對市場的約束力大小是項目成功與否的關鍵。政府發現城市病癥,通過項目招標引進企業來進行改造,企業要在政府給定的規范合理運作。在此過程中,政府過分約束企業,會導致市場能動性降低,市場失去活力和創造力;政府過分放開企業,會導致市場傾向于利益最大化,商業色彩過重導致原有城市功能消失,甚至導致官商勾結的現象出現。因此我們要將單向思維轉向多元思維,在政府和市場中尋找一個平衡點,才能保證城市更新改造的順利進行。

2?廣州歷程:由“市場主導”到“政府引導”

廣州是一座具有2200多年歷史的文化名城和1400多萬人口的特大城市,舊城區一直是人民群眾安居樂業的重要集聚區、嶺南地方特色文化的承載地。但廣州城區如今面臨三大問題:第一,人口較多而基礎設施不完善;第二,城市空間利用不科學;第三,舊城保護不夠。道路改造改變了城區原有的格局和風貌,高層建筑年久失修,街區內部衰敗,安全隱患嚴重。

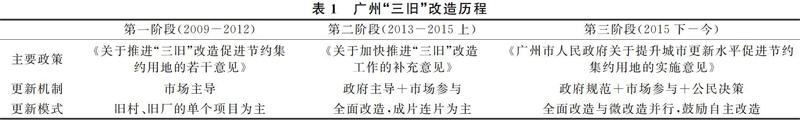

2.1?三個階段:廣州城市更新改造的歷程

自1999年開始,廣州市開始籌劃城中村改制改造工作。2006年,時任市委書記朱小丹提出“中調”戰略,同時強調老城區的復興和現代業的發展。2009年,廣州市成立“三舊”改造工作辦公室,統籌全市“三舊”改造工作;同年8月,省政府印發了《關于推進“三舊”改造促進節約集約用地的若干意見》(下簡稱78號文),明確“三舊”的改造范圍,給予改造土地特殊的優惠政策。之后,廣州進一步落實“三舊”改造政策,下發了《廣州市人民政府關于加快推進“三舊”改造工作的意見》(下簡稱56號文)。56號文指出廣州市要進一步貫徹落實《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》,著力推進廣州舊城鎮、舊村莊、舊廠房改造工作。

從2009年開始,廣州市的“三舊”改造工作進入起步階段。在這一階段,政府極力推動政策的落實,并參照香港模式,在政策尺度的把握上相對寬松,吸引了大量的開發商參與城市更新。例如,為了鼓勵開發商整體改造,政府出臺了“三三制”,即舊村用地一部分用于商業部分,屬于利益驅動;一部分用于安置居民以及修建公共設施;一部分專門用作給居民的分紅,解決居民的后顧之憂。

“三舊”改造制度實行三年,開始出現了過熱現象。2012年后,市政府下了《關于加快推進“三舊”改造工作的補充意見》(下簡稱20號文),從政策上給之前的“三舊”改造進行降溫,開始調轉了政府和市場的角色。這實際上是。該政策主要是針對在第一階段的整村改造中,開發商得益過多,并且在第一階段后期拆遷的難度越來越大,“三舊”改造需要放緩速度,找到一個合適的路徑。這個狀態到了2015年上半年進入尾聲。在這一階段,城市的更新改造工作沒有實際的進展,企業也失去動力去參與到其中。

經過第二階段的降溫,廣州“三舊”改造進入第三個階段。2015年,廣州市城市更新局正式掛牌成立。2016年出臺《廣州市城市更新辦法》及舊村莊、舊廠房、舊城鎮更新實施辦法3個配套文件。2017年以來相繼出臺《廣州市人民政府關于提升城市更新水平促進節約集約用地的實施意見》(穗府[2017]6號),以及舊村改造選擇合作企業、資金監管等二十余項配套文件,建立了較為完備的城市更新政策體系。

我們可以看出,廣州市先后經歷了三個階段不同的城市更新政策。在政策上經歷了對市場寬松到收緊的過程。從早期市場的完全開放,到政府收回主導權,強化政府管控,再到后來成立專門機構來統籌兼顧推動城市更新工作,鼓勵居民和第三方參與,形成多元化模式。

2.2?微改造:廣州城市更新改造的創新點

以2016年開始的恩寧路微改造為例。2015年,廣州市城市更新局成立,永慶坊成為廣州首個微改造的試點。考慮到恩寧路的歷史文化價值,廣州政府將保存較為完整的片區作為一期工程,通過公開招標的方式,確定讓萬科來承接此項目,并予以萬科15年經營權,到期后無償歸還政府。政府在這個過程中專門出臺了《永慶片區微改造建設導則》和《永慶片區產業導入管理控制導則》,明確“尊重歷史,保護舊城風貌”的原則,對萬科的施工過程進行規范化監督。在此基礎上,萬科在政府的規則里“放開手腳”,對危房進行修補,對房屋結構進行加固,盡可能保留外觀的歷史原貌,并開發里面舊樓的功能,引入商業咖啡廳、公寓、博物館等。同時,萬科發揮居民的作用,鼓勵居民參與微改造,居民可以自行改造房屋,出租給萬科運營或自行出租獲益。針對微改造中存在的問題,居民可以向政府提交建議書,表達自己參與決策的意愿。2016年9月,萬科在恩寧路打造的文化創客小鎮開始營業,萬科這次的微改造,不僅改造了當地居民以前的生活環境,也帶來了不少游客前來打卡,帶動了旅游業的發展。

2018年10月,習近平總書記來到了廣州市恩寧路的永慶坊視察,在視察時,鼓勵更多采用微改造這種“繡花”功夫,注重歷史文化城區的文明傳承。同年11月,廣州市人大常委會決定開始實施恩寧路的二期微改造工程,二期改造遵循的思路和一期改造一樣,采用“政府—企業—居民”多方協作的模式,對恩寧路的公共設施進行完善,當地河流進行整治,同時計劃打造公共水岸,濱水空間,沿河兩岸引入酒吧、民宿、餐飲等。恩寧路二期工程已于2019年9月30日完工,也得到了居民和媒體的贊許,也是廣州微改造模式的成功實踐。

3?“政府—企業—居民”多元網絡:廣州經驗的成功點

恩寧路的改造見證了廣州城市更新機制由“市場主導”到“政府主導、市場參與、居民決策”的變化。傳統的市場主導機制是由市場占據利益最高點,雖然一定程度保證了改造進度,但造成了開發商“挑肥揀瘦”的現象,也造成社會貧富差距的擴大。在恩寧路的初期改造中,政府招商引資,開發商積極運作,這二者的合作傾向于自身的利益訴求,政府堅持政績導向,開發商堅持利益導向,但缺乏居民的參與和民意的體現。同時由于監督機制不完善,官商勾結現象時有發生,民意無法上達,這也不利于政府服務型治理的實現。在恩寧路的一期改造工程時,政府和開發商鼓勵居民積極建言獻策,主動將居民角色納入決策和監督體系中,立足居民的合理利益和訴求,將居民利益和自身利益結合,才有了恩寧路微改造的成功。因此,只有把居民力量納入決策與實施的主體之中,與公、私權力形成制衡與監督,形成“政府—企業—居民”多元網絡(見圖1),才能有利于城市更新總體目標的實現,保證更新效率與公平的統一。

在城市更新過程中,政府和市場的博弈首先要考慮到城市更新的核心目標,即實現城市結構優化、人居環境的改善。在這個核心目標的指引下,承擔城市更新改造的主要職能,并積極引導開發商的參與。開發商通過與政府合作,參與城市更新改造,拓寬業務經營范圍和收益。近年來,由于經濟科技的發展和公民意識的提高,公民越來越關注自身合法權益的保障,越來越重視生活的環境和質量。在城市更新改造的過程中,公民不再只是沒有話語權的被動參與,而是主動建言獻策。公民通過積極決策干預,對企業施工進行監督,為其自身爭取最大的安置補償,改善自身居住條件以及獲得長遠發展的機會。

4?總結和建議

在“政府—企業—居民”多元網絡下,廣州恩寧路的微改造工程不但完成了恩寧路老建筑的修繕工程,解決了安全隱患,更重要的是在保留了恩寧路的歷史文化價值,實現各方主體的利益共贏。因此,從廣州經驗出發,在城市更新過程中,本文提出以下建議。

4.1?建立一個專責、有效的機構保證城市更新的順利進行

政府在城市更新改造中起到一個“管家”的作用,因此建立一個專責高效的部門來統籌城市更新改造的工作,有利于更好的發揮政府協調、引導、監督的作用。

4.2?健全城市更新相關法律法規體系

無論政策寬松還是收緊的階段,詳細的法律規定,都為城市更新工作提供了規范的政策指引。完善有關城市更新及配套措施的各項法律法規都是政府引導更新事業向惠及百姓的方向發展的最高權力保障。

4.3?促進社會多元角色的參與和協作

成功的城市更新項目需要三方利益主體之間的合作。政府在制定政策過程中,應做到多元群體之間的利益和需求平衡。

參考文獻

[1]石愛華,范鐘銘.從“增量擴張”轉向“存量挖潛”的建設用地規模調控[J].城市規劃,2011,(8).

[2]姚之浩,田莉.21世紀以來廣州城市更新模式的變遷及管治轉型研究[J].上海城市規劃,2017,(5).

[3]張更立.走向三方合作的伙伴關系:西方城市更新政策的演變及其對中國的啟示[J].城市發展研究,2004,(04).

[4]張原浩.廣州舊城傳統居住街區微更新設計策略研究[D].廣州:華南理工大學,2018.

[5]陶希東.中國城市舊城更新模式轉型策略研究—從“經濟型舊城更新”走向“社會型城市更新”[J].城市發展研究,2015,(4).

[6]唐婧嫻.城市更新治理模式政策利弊及原因分析——基于廣州、深圳、佛山三地城市更新制度的比較[J].規劃師,2016,32(05).

[7]原劍珩.廣州市舊城區社區環境微改造研究[J].低碳世界,2019,9(02).

[8]陳煊.城市更新過程中地方政府、開發商、民眾的角色關系研究[D].武漢:華中科技大學,2009.