2015—2019年上海某中西醫結合醫院住院患者碳青霉烯類耐藥腸桿菌科細菌耐藥性分析

楊紅梅,陶建敏,魏 甜,王蔣君,毛嘉宏,王海英

(1.上海中醫藥大學,上海 201203;2.上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院檢驗科,上海 200437)

碳青霉烯類抗菌藥物作為廣譜β-內酰胺類藥物,可治療嚴重感染和多重耐藥菌引起的感染,被視為感染治療的“最后防線”[1]。腸桿菌科細菌為臨床最常見的致病菌之一,碳青霉烯類耐藥腸桿菌科細菌(carbapenem-resistantEnterobacteriaceae,CRE)的出現,給疾病的治療帶來巨大挑戰。本研究對上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院住院患者CRE分離情況及耐藥譜進行分析,旨在為臨床經驗治療提供循證醫學證據。

1 材料和方法

1.1 菌株來源

收集2015—2019年上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院分離自住院患者各類臨床標本的腸桿菌科細菌5 980株(剔除同一患者相同部位重復分離菌株)。細菌對抗菌藥物的敏感性試驗依據“CHINET中國細菌耐藥監測網”技術方案要求進行。

1.2 方法

1.2.1 菌種鑒定及體外藥物敏感性試驗 采用VITEK 2 Compact 60全自動微生物鑒定儀(法國生物梅里埃公司)鑒定細菌種類,采用儀器配套藥物敏感性試驗卡對所有腸桿菌科細菌進行體外藥物敏感性試驗,采用紙片擴散法對亞胺培南、美羅培南、厄他培南、頭孢美唑、頭孢呋辛、頭孢噻肟、頭孢哌酮-舒巴坦、替加環素、多黏菌素B、磷霉素進行藥物敏感性補充試驗,藥物敏感性試驗紙片購自英國Oxoid公司。質控菌株大腸埃希菌(ATCC 25922)、銅綠假單胞菌(ATCC 27853)購自上海市臨床檢驗中心。

1.2.2 判斷標準 參照美國臨床實驗室標準化協會(the Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)2019年版M100-S29文件推薦的折點[2]判斷藥物敏感性試驗結果,其中頭孢哌酮-舒巴坦的判斷標準參照頭孢哌酮的判斷標準,多黏菌素B折點參照銅綠假單胞菌的判斷標準,替加環素折點參照美國食品和藥品監督管理局推薦折點,磷霉素的判斷標準同時適用于尿液標本中分離的大腸埃希菌。

儀器法CRE藥物敏感性試驗結果判斷標準:亞胺培南≥4 μg/mL為耐藥,厄他培南≥2 μg/mL為耐藥;紙片擴散法CRE藥物敏感性試驗結果判斷標準:亞胺培南、美羅培南抑菌圈直徑≤19 mm為耐藥,厄他培南抑菌圈直徑≤18 mm為耐藥。

1.3 統計學方法

采用SPSS 24.0軟件進行統計分析。

2 結果

2.1 患者基本情況

5 980株腸桿菌科細菌中,CRE 923株(15.4%)。所有CRE分離自684例住院患者,患者男、女比例為1.5∶1,年齡(76.9±14.5)歲。≤44歲者占4.4%(30例),45~59歲者占5.8%(40例)、60~79歲者占34.4%(235例)、≥80歲者占55.4%(379例)。

2.2 2015—2019年CRE檢出情況

2015、2016、2017、2018、2019年CRE檢出率分別為11.2%(95/848)、12.5%(119/952)、14.6%(180/1 234)、20.6%(277/1 347)、15.8%(252/1 599),整體呈上升趨勢。

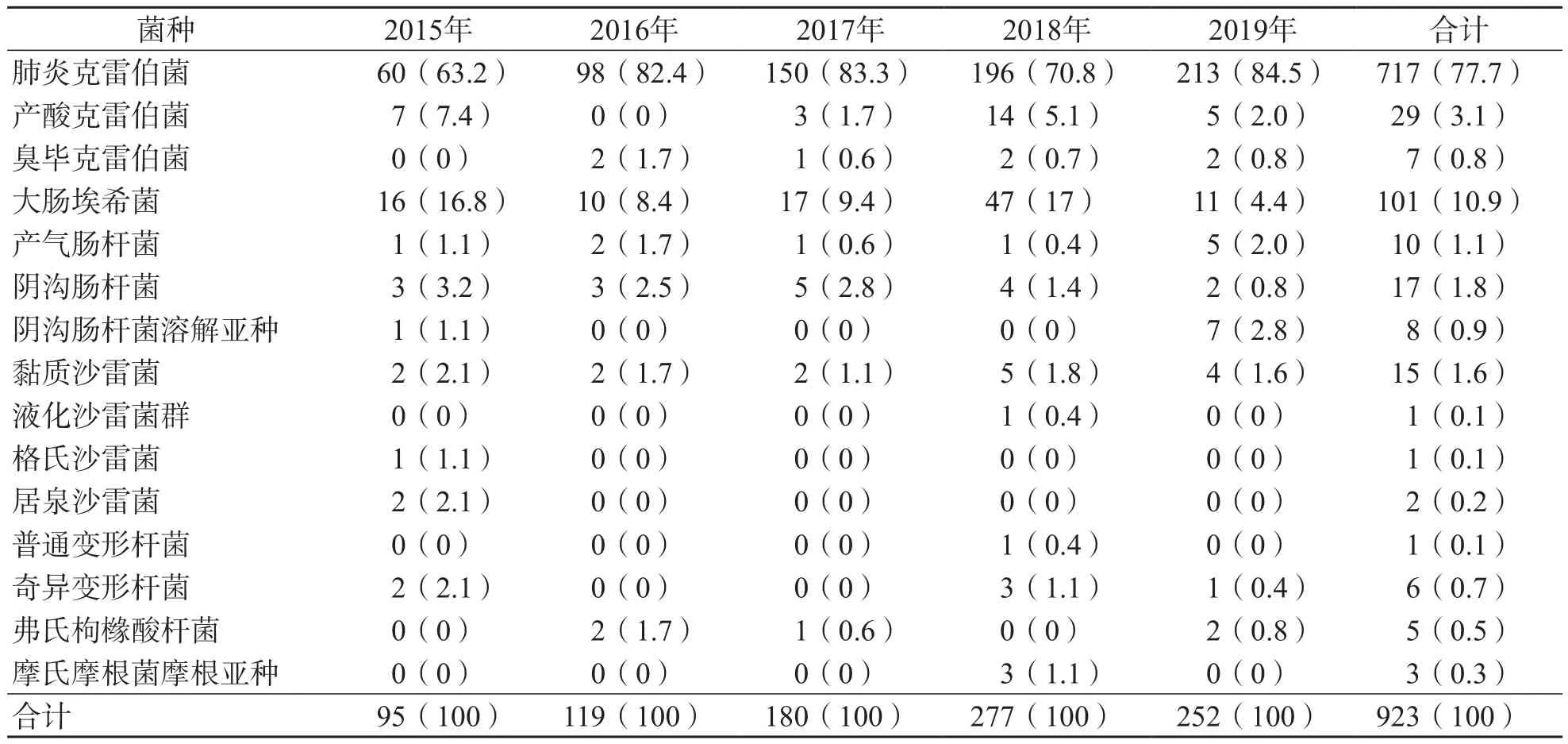

2.3 CRE菌株的構成

923株CRE包括15個菌種,居前5位的菌種分別為:肺炎克雷伯菌、大腸埃希菌、產酸克雷伯菌、陰溝腸桿菌、黏質沙雷菌;分布于7個菌屬,包括:克雷伯菌屬(753株)、大腸埃希菌屬(101株)、腸桿菌屬(35株)、沙雷氏菌屬(19株)、變形桿菌屬(7株)、枸櫞酸桿菌屬(5株)、摩根菌屬(3株)。見表1。

2.4 CRE菌株科室來源

923株CRE分離自30個臨床科室,居前5位的科室分別為:老年病科(198株,21.5%)、重癥監護病房(193株,20.9%)、重癥醫學科(151株,16.4%)、呼吸科(50株,5.4%)、血液科(50株,5.4%)。具有中醫特色的針灸科和康復科分別分離出22株(2.4%)和14株(1.5%)。

表1 2015—2019年各年CRE菌株分離情況 株(%)

2.5 CRE菌株標本類型

923株CRE主要分離自呼吸道標本(痰液、咽拭子、氣管鏡),占60.5%(558株);呼吸道標本中又以痰液標本為主(502株),以下依次為尿液標本(233株)、膿液標本(62株)、血液標本(43株)、膽汁標本(8株)、其他標本(19株)。

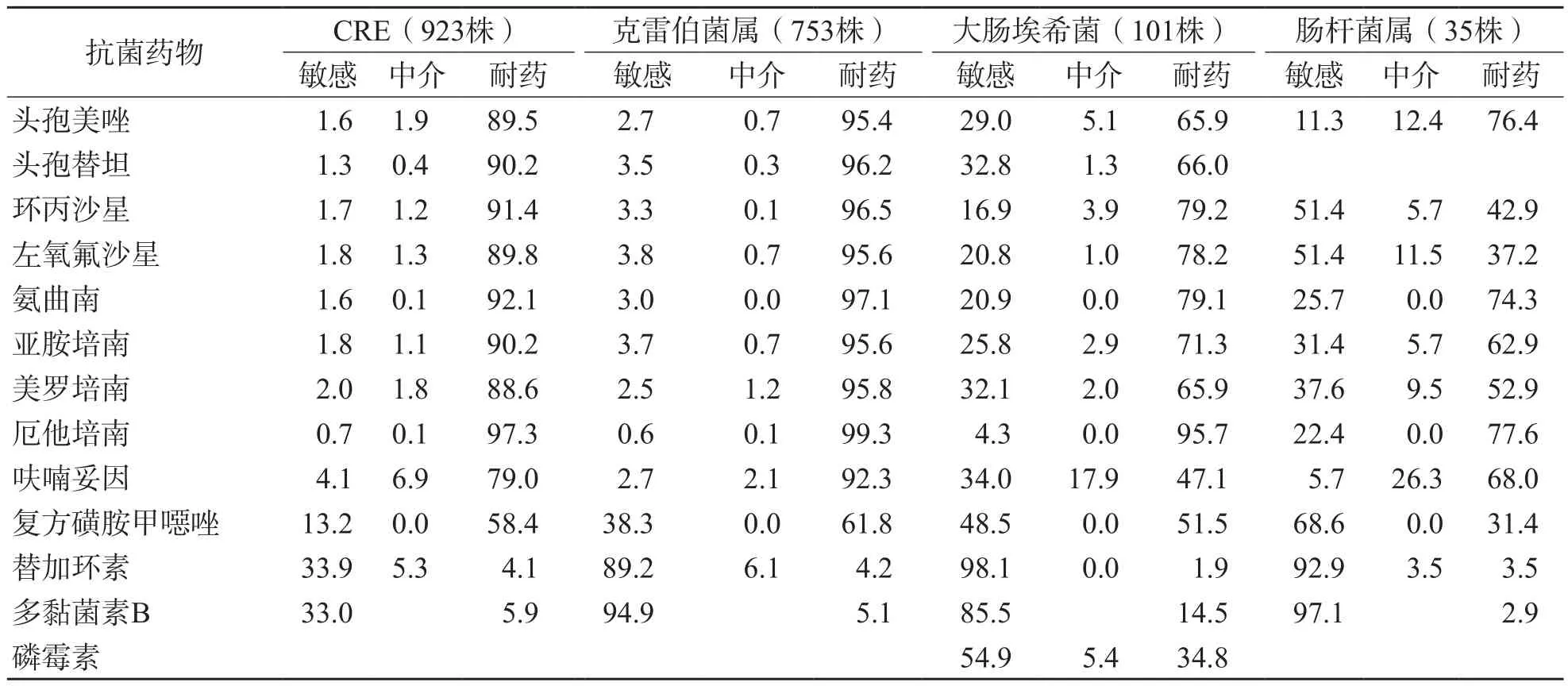

2.6 CRE耐藥情況

923株CRE對β-內酰胺/β-內酰胺抑制劑復合物、頭孢菌素類、青霉素類、單環內酰胺類、氟喹諾酮類、碳青霉烯類抗菌藥物的耐藥率均>80.0%;對替加環素、多黏菌素B、阿米卡星、復方磺胺甲噁唑、妥布霉素、慶大霉素的耐藥率相對較低,分別為4.1%、5.9%、51.7%、58.4%、66.5%和75.0%。不同菌屬的腸桿菌科細菌耐藥譜不同,對常用抗菌藥物的耐藥嚴重程度依次為克雷伯菌屬>大腸埃希菌>腸桿菌屬。見表2。

表2 CRE及克雷伯菌屬、大腸埃希菌、腸桿菌屬細菌對常用抗菌藥物的耐藥性 %

續表2 %

3 討論

腸桿菌科細菌為條件致病菌,菌屬間生物學性狀近似,常在人與動物的腸道內寄居,且在外界自然環境中可見,可在宿主免疫力低下或細菌移位至腸道以外的其他部位時引發疾病。腸桿菌科細菌是醫院與社區感染重要的病原菌,2018年我國腸桿菌科細菌占所有分離菌株的44.0%[3]。CRE感染缺乏有效治療藥物,患者病死率高,美國疾病預防控制中心已于2013年將CRE列為“緊急”威脅級別耐藥菌[4]。

上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院2015—2019年住院患者CRE檢出率為15.4%,與河南的檢出率18.1%[5]相近。本研究結果顯示,上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院2015—2018年CRE檢出率呈逐年上升趨勢,2018年達20.6%,但2019年降低至15.8%,可能與醫院采取有效的管理措施有關。本研究CRE科室分布廣泛,涉及到全院30個科室,提示醫院內可能存在CRE的傳播。克隆傳播與質粒傳播為CRE主要的傳播方式,我國CRE的產生主要源于前者[6]。腸桿菌科細菌很容易通過手攜帶者以及污染的食物或水在人與人之間傳播。CRE耐藥的主要機制是產碳青霉烯酶,碳青霉烯基因多位于可接合的質粒上,因而CRE的耐藥性亦可通過質粒的轉移在不同菌株和不同菌種間傳遞[1,7]。快速識別攜帶或感染CRE者,并進行相應隔離是防控克隆傳播菌株傳播的主要措施;合理使用抗菌藥物,防止耐藥菌株在抗菌藥物壓力下的篩選是對耐藥質粒傳播菌株的主要防控措施。因此,有必要對醫院分離的CRE進行分子流行病學調查,明確醫院CRE產生和傳播的原因,制定有效的防控措施,遏制CRE的院內流行。

本研究CRE感染患者的年齡中位數為82歲,≥60歲的患者占89.8%,不同于國家監測數據顯示的CRE感染患者的年齡中位數為62歲,≥65歲患者占45.8%[8]。就CRE科室來源分布看,上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院老年病科位居首位,不同于其他醫院居首位的是重癥醫學科[9]或重癥監護病房[5,10],提示醫院老年患者CRE感染比較嚴重。CRE的定植是其遷移至機體其他部位導致感染的重要危險因素,老年患者隨著年齡的增加,機體的免疫功能逐漸減退,加之合并多種基礎疾病,尤其是老年患者經常服用抗菌藥物可能會引起腸道內的菌群紊亂,導致老年人群易感染CRE。2017年,RICHTER等[11]建議每周對有高定植風險的老年非重癥監護病房的內科病區的患者進行CRE主動篩查。由此可見,上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院老年患者CRE的流行不排除是因為CRE的腸道定植,入院后在治療過程中進展為CRE感染,導致了CRE的輸入和院內的播散,這一推測有待于進一步深入研究加以證實。

CRE耐藥為多機制耐藥,多中心CRE感染分子流行病學研究發現,我國90%的CRE菌株耐藥表型是由于菌株獲得了blaKPC-2和blaNDM耐藥基因[6]。有研究發現,90%以上的CRE同時產碳青霉烯酶和超廣譜β-內酰胺酶[3],前者可以水解所有的青霉素類、頭孢菌素類、單環β-內酰胺類及碳青霉烯類抗菌藥物,且克拉維酸不能抑制其活性,導致CRE廣泛耐藥[9]。本研究發現,CRE對大多數常用抗菌藥物耐藥,但對替加環素和多黏菌素B的耐藥率較低,分別為4.1%和5.9%;其次是阿米卡星和復方磺胺甲噁唑,耐藥率分別為51.7%和58.4%;另外,大腸埃希菌對磷霉素和呋喃妥因的耐藥率相對較低,分別為34.8%和47.1%,且不同菌屬細菌的耐藥譜存在差異,與徐紅云等[12]的研究結果一致。本研究發現,克雷伯菌屬細菌的耐藥性最高,尤其對碳青霉烯類抗菌藥物的耐藥率均>94%,可能與不同菌屬細菌對抗菌藥物產生的耐藥機制不同有關,74%的碳青霉烯類耐藥肺炎克雷伯菌攜帶blaKPC,而只有40%的碳青霉烯類耐藥大腸埃希菌攜帶blaKPC[6]。建議臨床在治療CRE感染時,根據菌種鑒定結果和藥物敏感性試驗結果,對患者實施個體化治療,經驗治療碳青霉烯類耐藥肺炎克雷伯菌感染建議聯合使用替加環素和多黏菌素B,而對碳青霉烯類耐藥大腸埃希菌引起的尿路感染,還可以聯合使用磷霉素和呋喃妥因。

本研究尚存在一定的局限性,如分析的是住院患者CRE的發生率,而不是CRE的感染率,并且呼吸道標本占60.5%,因此可能高估了CRE感染在院內的流行;另外,未對CRE分離的菌株進行分子流行病學和耐藥機制分析。

綜上所述,上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院住院患者CRE發生率為15.4%,2015—2019年整體呈上升趨勢,89.8%的CRE分離自≥60歲的老年患者,提示醫院老年患者CRE感染可能比較嚴重。CRE涉及科室范圍較廣,且對大多數常用抗菌藥物高度耐藥,醫院應加強CRE感染防控及抗菌藥物的臨床應用管理。