土地用途管制下長株潭生態綠心地區鄉村聚落時空演變特征

葉 強, 潘若莼, 趙 垚

(湖南大學 建筑學院, 長沙 410082)

鄉村聚落俗稱鄉村居民點,是指鄉村地區人類以各種形式居住的場所,也包括未達到建制鎮標準的鄉村集鎮[1]。鄉村聚落空間結構是在特定環境下,人類適應自然地理環境和人文社會環境變化時產生活動的集中體現,是鄉村聚落中社會、經濟、文化綜合作用的結果[2]。鄉村聚落時空演變特征能夠清晰地體現出鄉村地區空間格局變化,對編制適宜鄉村發展的空間規劃具有重要意義。20世紀80年代,隨著鄉村經濟的振興,為適應鄉村發展新形勢,我國學者逐步展開鄉村聚落的相關研究,研究方向主要涵蓋鄉村聚落的區域研究、類型研究、體系研究和職能性質、規模類型、規劃布局等綜合研究幾個方面[3]。21世紀以來,解決“三農”問題所提出建設社會主義新農村的戰略舉措為鄉村聚落的發展帶來廣闊空間,鄉村聚落迅速成為鄉村地理學的研究熱點。近年來,針對聚落空間結構體系[2]、聚落空間形態[4]、聚落演變機制[5]和聚落空間優化等[6]方面的鄉村聚落空間研究也不斷趨于多元化。新時期我國學者結合GIS,RS等新技術,運用核密度估計[7]、差值分析[8]、空間格局分析[9]、空間韻律度[10]、景觀格局指數[11]、分型維數等[12]方法,依托自然環境和人文社會兩個影響因素對鄉村聚落空間演變方向進行系統研究。針對自然環境因素下的鄉村聚落研究,主要是基于不同地域的自然環境特征,如分析干旱內陸地區[13]、峰叢洼地區域[14]、黃土丘陵地區[15]、西北牧區[16]、自然生態保護區等[11]地區鄉村聚落演變特征及演變規律,得出地形地貌、道路可達性和社會經濟等作為影響鄉村聚落演變的主要因素,對鄉村聚落演變起基礎性的約束和支撐作用[17],不同地域間影響鄉村聚落演變特征的因素略有差異。而基于人文社會因素的鄉村聚落研究,通過分析經濟發達地區[18]、旅游開發區[19]、城鄉結合區[20]及大型省、市區域[4,12,21-23]鄉村聚落空間,得出現階段人文社會因素是鄉村聚落演變的主要驅動力,在道路等基礎設施建設的影響下,自然環境因素對鄉村聚落空間演變的影響力逐漸減弱。鄉村聚落空間演變受外源性影響和內生性影響的雙重驅動,且鄉村聚落演變受政策性的外源性影響較大[24]。

為統籌協調發展與生態保護的關系,十九大報告中提出“統籌山水林田湖草”系統治理的國土空間用途管制要求,明確了以自然資源部門統一行使所有國土空間用途管制職能[25]。但現階段我國還未建全國土空間用途管制方案,因此,科學評價各區域土地用途管制效應對完善國土空間規劃編制辦法具有重要意義[26]。目前,我國學者多以城市化發展迅速的大型城市為研究對象[27-29],研究方法以理論研究和定性分析為主,對指標的分析判斷較多,而針對城市邊緣區域及廣大鄉村地區的空間格局變化規律研究不系統,且多基于靜態數據進行研究,對長時序的動態觀察及變化規律的總結較為薄弱。長株潭生態綠心作為國內唯一的大型城市群綠心,擁有包含五一水庫在內的5個自然保護區,是長株潭城市群重要的生態隔離帶,具有重要的生態屏障功能。依據《國務院關于編制全國主體功能區規劃的意見》(國發[2007]21號),2013年3月1日,《長株潭城市群生態綠心地區總體規劃(2010—2030)》(以下簡稱《規劃》)將長株潭城市生態綠心地區功能區劃為禁止建設區、限制開發區和建設協調區,整合其生態空間結構。但隨著長株潭城市群經濟快速發展,城鎮化進程加快,生態綠心地區內無序的開發建設侵占生態土地、破壞生態資源,生態綠心地區的可持續發展面臨嚴峻挑戰。

本文以長株潭生態綠心地區鄉村聚落為研究對象,運用ArcGIS空間分析法、統計分析法,分析生態綠心地區鄉村聚落空間演變特征,計算鄉村聚落空間在土地用途管制影響下的變化程度,研究土地用途管制對鄉村地區的影響效應,為完善長株潭生態綠心地區國土空間用途管制方案、統籌推進生態環境保護與經濟高質量發展提供一定的數據參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

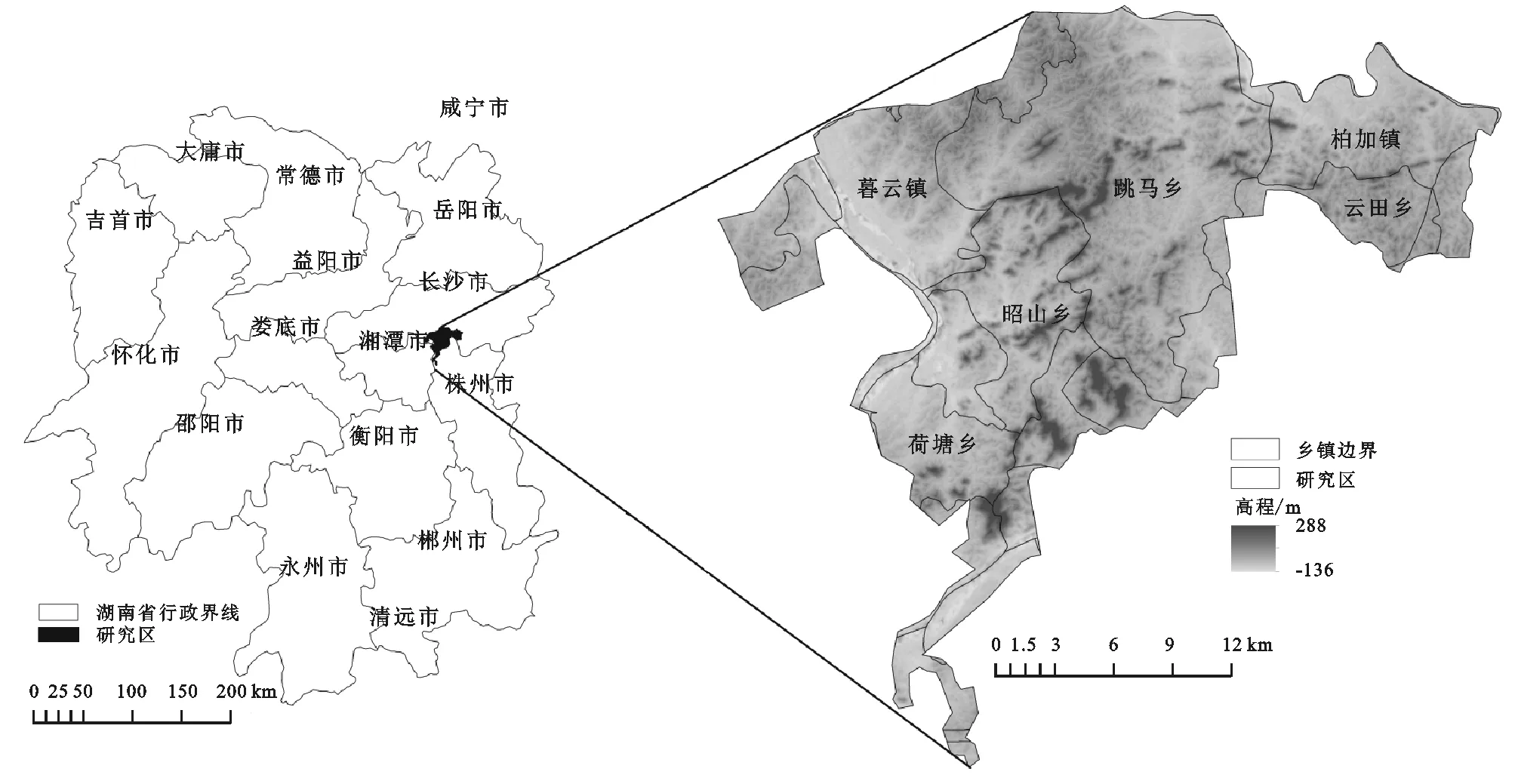

長株潭生態綠心地區位于湖南省長沙市、株洲市和湘潭市交界的三角地帶,共包含10個縣級單位和21個鄉(鎮)單位,現狀人口為26.3萬。地區總面積為528 km2,長株潭生態綠心地區為低山丘陵型地貌,中部地勢較高,沿東西兩側地勢逐漸降低,林地分布廣泛,森林覆蓋率達到43%(圖1)。

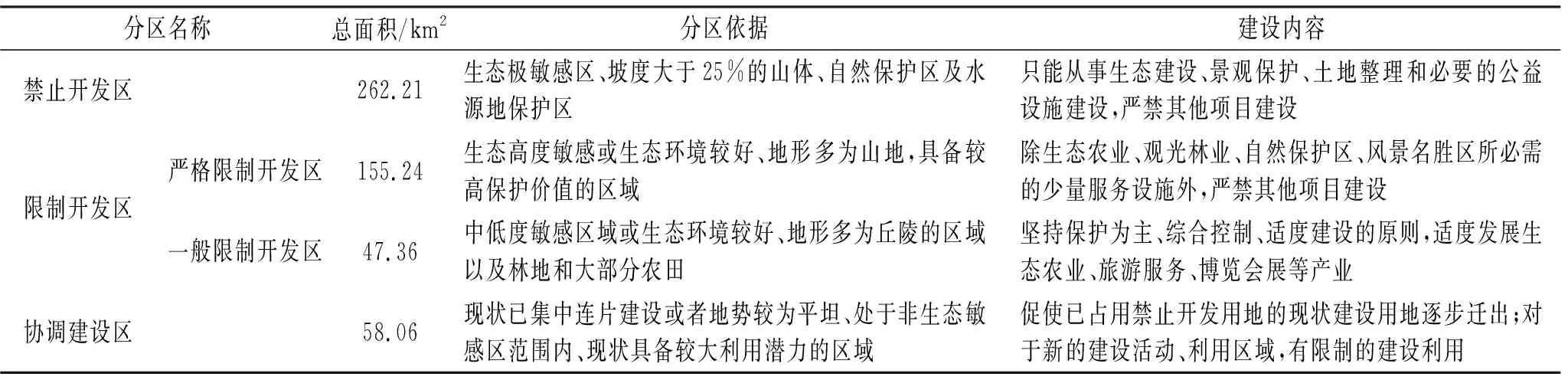

2013年3月1日,湖南省人民政府正式頒布的《規劃》中明確區域發展目標:將長株潭生態綠心建設成為生態文明樣板區、湖湘文化展示區、兩型社會創新窗口、城鄉融合試驗平臺。《規劃》根據地區生態敏感性、自然環境、現狀發展等條件將生態綠心地區劃分為禁止開發區、限制開發區、協調建設區,見表1。

圖1 長株潭生態綠心地區區位

表1 長株潭生態綠心地區土地用途管制分區

1.2 研究數據來源

遙感影像數據(分辨率30 m)來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云(http:∥www.gscloud.cn/),其中2005年、2009年遙感影像數據來源于Landsat 5,2013年、2016年、2018年遙感影像數據來源于landsat 8。利用EVNI軟件分別將各年遙感影像數據進行幾何校正、坐標配準、解譯,獲得研究區內土地利用數據(解譯數據采用抽樣檢驗法,各年份精度均達到90%以上),提取鄉村聚落斑塊、道路等信息作為本研究的主要數據源。規劃政策信息來源于長株潭綠網(http:∥www.CZT Pilot Zone)及湖南省統計年鑒。

1.3 研究方法

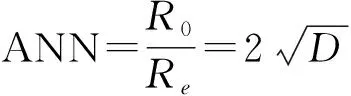

1.3.1 鄉村聚落空間分布模式——平均最近鄰分析法 最近鄰分析的概念最早由著名生態學家Philip 和Francis[30]提出,Carl 和Leslie[31]將最近鄰分析法應用于城鎮聚落空間分布,分析其呈現隨機、均勻或集聚的分布模式。本研究采用平均最近鄰分析法計算實際相鄰聚落點的平均距離,與假設隨機分布中聚落點的平均距離進行相似性比較,根據公式(1),(2),(3) 計算平均最近鄰比率(ANN):

(1)

(2)

(3)

式中:Re為聚落點隨機分布時的平均距離;n為聚落點數量;A為包括所有聚落點最小外接矩形面積;R0表示實測點與最鄰近點距離的平均值;di為聚落點i與最近鄰點的距離;D為點密度。

若ANN=1,為均勻分布;若ANN>1,為隨機分布;若ANN<1,為集聚分布,其中ANN=0時表示完全集聚[32]。

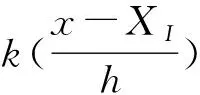

1.3.2 鄉村聚落空間集聚強度——核密度估計法 在一定區域內,常用核密度估計法從概率意義上對鄉村聚落空間結構分布在任一點中的密度和強度進行測定,一般定義為:設X1,…,Xn是從分布密度函數f的總體中抽取獨立同分布樣本,估計f在某點x處的值f(x),通常用Rosenblatt-Parzen核估計[33-34],計算公式見(4):

(4)

2 結果與分析

2.1 長株潭生態綠心地區鄉村聚落空間演變特征

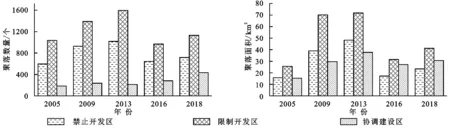

2.1.1 鄉村聚落數量與面積演變特征 利用ArcGIS軟件分別從2005年、2009年、2013年、2016年和2018年土地利用數據中提取鄉村聚落用地,依據《規劃》中土地用途管制分區,選取數量、面積兩個參數對長株潭生態綠心地區鄉村聚落進行對比統計分析,結果見圖2。

圖2 各時期長株潭生態綠心地區鄉村聚落數量和面積

圖2表明,2005—2018年,長株潭生態綠心地區鄉村聚落數量和面積總體呈現先增加—后減少—再增加的變化趨勢,轉折點分別為2013年和2016年。2005年,禁止開發區、限制開發區和協調建設區內鄉村聚落數量分別為596個、1 037個和183個,聚落面積分別為15.66 km2,25.60 km2,15.25 km2,其中限制開發區鄉村聚落數量和面積最大,協調建設區鄉村聚落數量和面積最小,但限制開發區和協調建設區單位聚落面積分別為0.025 km2,0.083 km2,由此推測鄉村聚落在限制開發區呈現多而散的分布,在協調建設區呈現少而聚的分布特征。2005—2013年,禁止開發區、限制開發區和協調建設區內鄉村聚落數量分別新增421個、560個和30個,增長幅度為70.64%,54.00%和16.40%,鄉村聚落面積分別增長32.49 km2,46.16 km2,22.49 km2,增長幅度為207.47%,180.31%和147.48%。生態綠心地區土地用途管制政策實施前,鄉村聚落多集聚在禁止開發區和限制開發區內,具有顯著的生態環境指向性,隨著基礎服務設施不斷完善,鄉村聚落數量和面積的急劇增長對生態綠心地區的生態保護帶來巨大挑戰。隨著2013年《規劃》的頒布實施,生態綠心地區的鄉村聚落施行嚴格的土地用途管制,鄉村聚落空間結構發生劇變。2013—2016年,禁止開發區和限制開發區內鄉村聚落數量分別減少374個和629個,減少比例為36.78%和39.39%,協調建設區鄉村聚落數量增加70個,增長幅度為32.86%,禁止開發區和限制開發區內的鄉村聚落向協調建設區內大量遷移可能是造成聚落數量劇變的主要因素之一。而禁止開發區、限制開發區和協調建設區的鄉村聚落面積較2013年分別減少30.91 km2,40.30 km2,10.69 km2,減少比例分別為64.20%,56.16%和28.33%,大量空心村落拆并整合,且部分城鎮周邊的鄉村聚落被就地劃為城鎮建設用地可能是導致生態綠心地區鄉村聚落面積整體減少的主要原因。土地用途管制有效限制了禁止開發區和限制開發區內鄉村聚落的發展,降低了人為活動對生態環境的破壞。2016年后,隨著生態旅游與康養產業的開發建設,生態綠心地區鄉村聚落數量和面積再次呈現增長趨勢。2018年,禁止開發區、限制開發區和協調建設區內鄉村聚落數量較2016年分別增加73個、162個和151個,增長幅度為11.35%,16.74%和53.36%;鄉村聚落面積分別增長6.15 km2,9.73 km2,3.61 km2,增長幅度為35.67%,30.93%和13.35%,土地用途管制下生態綠心地區的禁止開發區和限制開發區內鄉村聚落數量和面積呈現上升趨勢,隨著年限的增長,管控力度有所減弱。為更清晰地展示鄉村聚落在生態綠心地區的分布情況,結合最近鄰分析法與核密度估計法對鄉村聚落的分布特征進行研究。

2.1.2 鄉村聚落空間演變特征 運用最近鄰分析法,測算2005年、2009年、2013年、2016年、2018年長株潭城市生態綠心地區鄉村聚落點,結果見表2。

表2 長株潭生態綠心地區鄉村聚落點最近鄰指數

2005年、2009年、2013年、2016年、2018年生態綠心地區鄉村聚落ANN均小于1,且p=0時標準化Z值均小于1.96,表明研究區聚落分布態勢與隨機模式差異較為顯著,在一定因素作用下呈集聚分布特征。2005—2018年間鄉村聚落點的ANN先增長后降低,表明集聚程度先減少后增加。

運用核密度估計法對鄉村聚落密度進行測算,生成各時期長株潭生態綠心地區鄉村聚落核密度分布圖(圖3A—E)。2005年,核密度較大鄉村聚落主要在生態綠心地區北部的限制開發區內集聚,核密度為10~15個/km2。2009年,鄉村聚落核密度總體增幅較大,這一結果與圖2中聚落數量和面積有較大幅度增長的結果相一致;分布模式也略有改變,在生態綠心地區西部的禁止開發區和東南部的限制開發區內出現新的鄉村聚落集聚點,呈現均勻核心集聚模式。2013年,鄉村聚落整體呈現多核心集聚模式,尤其在北部、東南部的限制開發區和西部的禁止開發區內形成較大集聚核心,核密度達到25~30個/km2,且集聚分布開始向禁止開發區內蔓延。隨著2013年《規劃》的頒布實施,鄉村聚落的集聚模式開始發生轉變。2016年,鄉村聚落集聚核心減少,鄉村聚落核密度在北部、東南部的限制開發區和西部的禁止開發區內急劇下降,在協調建設區內保持穩定。2018年,鄉村聚落沿協調建設區集聚程度顯著加深,集聚模式由均勻式核心集聚轉變為集中式高密度核心集聚,在研究區西部沿協調建設區一線形成兩個大的集聚核心,核密度達到35~40個/km2,與協調建設區相鄰的禁止開發區內鄉村聚落集聚程度也有所增加。土地用途管制政策實施前,長株潭生態綠心地區鄉村聚落主要在生態環境優異的禁止開發區和限制開發區集聚,土地用途管制政策實施后,鄉村聚落開始向協調建設區內遷移、集聚,但隨著管制年限的增長,協調建設區沿線周邊的禁止開發區和限制開發區鄉村聚落核密度也存在一定程度的增長。

圖3 長株潭生態綠心地區鄉村聚落核密度分布

2.2 鄉村聚落空間分布統計分析

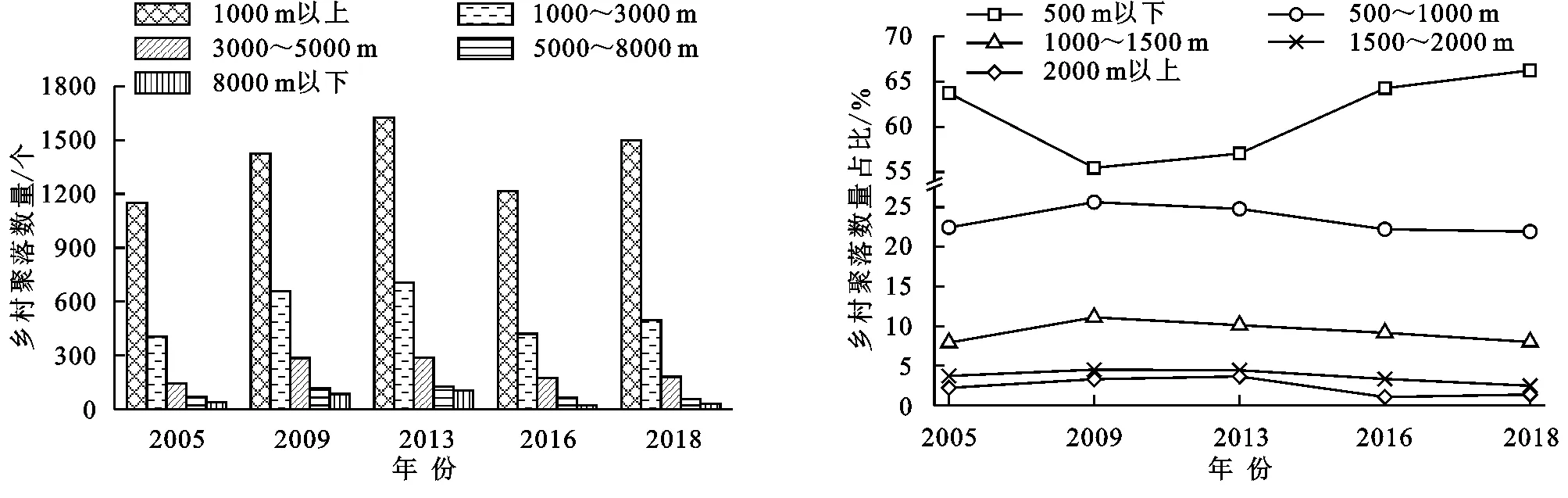

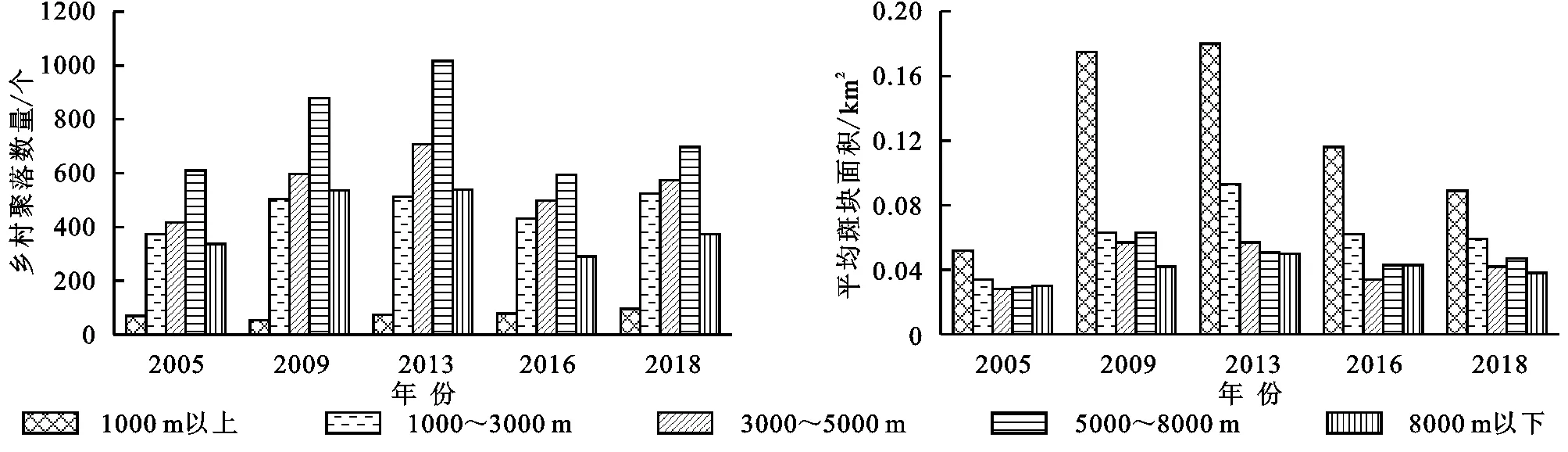

2.2.1 基于道路因素鄉村聚落空間分布統計分析 鄉村道路作為鄉村聚落物質流和信息流的傳遞通道,鄉村聚落距離鄉村道路的遠近是影響鄉村聚落演變的重要因素之一。利用ArcGIS軟件對長株潭生態綠心地區鄉村道路以500 m為梯度進行多層緩沖區處理,將所得結果與各時期鄉村聚落分布進行疊加,統計各時期不同道路范圍內鄉村聚落數量和數量占比。

圖4顯示,各時期距道路500 m范圍內鄉村聚落數量最多,且鄉村聚落數量隨距道路距離增加而持續減少,表明長株潭鄉村聚落分布具有明顯的道路交通指向性。2005年,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的鄉村聚落數量分別為1 151,405,143,67,40個,數量占比分別為63.73%,22.43%,7.92%,3.71%和2.21%,鄉村聚落多選址于距道路較近區域。2009年,隨著鄉村居民生活水平的提高,人們開始選擇生態環境更優異的區域作為聚落點,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的鄉村聚落數量分別為1 424,658,285,116,85個,距道路500 m以下鄉村聚落數量增長量最多,但1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的鄉村聚落數量與2005年數據比較都呈現倍數增長。2009年,國家發改委批復了《長株潭城市群城際軌道交通網規劃(2009—2020年)》,道路交通對聚落分布的影響力度增大。2009—2013年,距道路1 000 m以上區域鄉村聚落點保持穩定,僅距道路1 000 m區域內鄉村聚落數量有所增長。2013年《規劃》實施后,各距離范圍內尤其是距道路距離較遠的鄉村聚落數量顯著降低,至2016年,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的鄉村聚落數量分別為1 216,420,173,63,20個,與2013年相比,各距離鄉村聚落數量占比分別降低25.17%,40.51%,39.93%,50.00%和80.77%,造成這一現象可能是由于距道路較遠的鄉村聚落大多分布于禁止開發區和限制開發區內,而土地用途管制限制鄉村聚落在其區域內的發展。2018年,鄉村聚落數量僅在距道路500 m以內時有較為顯著增長。土地用途管制有效限制了禁止開發區和限制開發區鄉村聚落的發展,但對鄉村聚落沿道路的總體分布特征影響較小。

圖4 長株潭生態綠心地區各時期不同道路范圍內鄉村聚落數量和數量占比

2.2.2 基于鄉鎮輻射因素鄉村聚落空間分布統計分析 鄉鎮的輻射作用也是影響鄉村聚落發展、演變的重要因素之一,對長株潭生態綠心地區鄉村聚落到鄉鎮點距離劃分為1 000 m以下、1 000~3 000 m,3 000~5 000 m,5 000~8 000 m,8 000 m以上共5個區間進行多層緩沖區分析,將研究結果與鄉村聚落分布圖疊加,統計各時期距鄉鎮點不同區間內鄉村聚落數量和平均斑塊面積。

圖5顯示2005—2018年長株潭生態綠心地區鄉村聚落在距鄉鎮點1 000 m范圍內數量最小,但聚落的平均斑塊面積最大。2005年,距鄉鎮點1 000 m以下、1 000~3 000 m,3 000~5 000 m,5 000~8 000 m及8 000 m以上的鄉村聚落數量分別為69,373,417,610,337個,平均斑塊面積為0.052,0.034,0.028,0.029,0.030 km2。2005—2009年、1 000 m以內的鄉村聚落數量下降21.74%,而平均斑塊面積增加了236.54%,出現了鄉村聚落的統籌整合,其他各距離段鄉村聚落數量和平均斑塊面積也都出現了增長趨勢。2009—2013年、1 000 m以下、5 000~8 000 m及8 000 m以上3個距離段的鄉村聚落數量平均斑塊面積基本保持不變,1 000~3 000 m和3 000~5 000 m兩個距離段的鄉村聚落數量持續增長,圖3中也可以顯著看出,鄉村聚落數量的增長主要發生在禁止開發區和限制開發區內。2013年《規劃》實施促進了聚落統籌發展,2013—2016年,距鄉鎮點1 000 m以外距離段,尤其是禁止開發區和限制開發區內的鄉村聚落數量和面積顯著降低,《規劃》中要求強化小城鎮輻射職能,依托小城鎮道路網體系進行點軸式發展的鄉村居民點空間結構得到體現。2016—2018年,各距離段鄉村聚落數量都有所增長,平均斑塊面積略有降低,對比2016年,呈現出多而散的空間布局,與《規劃》的建設目標有所偏差。土地用途管制前后,鄉村聚落數量和平均斑塊面積在各距離段所占比例基本保持穩定,對鄉村聚落分布的鄉鎮點區位因素影響較小。

圖5 長株潭生態綠心地區各時期距鄉鎮點不同區間內鄉村聚落數量和平均斑塊面積

2.3 討 論

2005—2013年鄉村聚落數量及面積逐年遞增,受自然環境因素影響鄉村聚落的分布具有明顯的環境指向性,多在生態環境優越的禁止開發區及限制開發區內集聚。隨著《規劃》的頒布,2013—2016年,鄉村聚落數量及面積均開始下降,且集聚的核心按照《規劃》的要求迅速向協調建設區內遷移生態綠心區的管控達到了既定目標。但隨著管控年限的增長,2016—2018年,長株潭生態綠心地區的禁止開發區和限制開發區內,鄉村聚落數量呈現增長趨勢,空間管制效力隨著年限的增長而逐漸減弱,可能由以下原因導致:

(1) 長株潭生態綠心地區的土地用途管制是典型的依據土地自然資源要素的管制,其中對建設用地、耕地和林地要素的管控指標較為完善,而針對水系和濕地要素管控的邊界較為模糊。2016年后,隨著管控年限的增長,管控效果出現了一定偏差,政府未能制定保障管控政策實施的配套補償措施可能是導致后期管控不力的主要原因。為此,2018年湖南省政府根據長株潭生態綠心地區土地利用現狀對《規劃》進行了修訂,文件中調整了生態綠心地區各空間管制范圍,并補充了“五線”保護與控制引導辦法,目前,辦法尚未在空間上進行落實。后續若能結合該地區鄉村聚落空間格局演變規律,制定配套的補償措施,有望更好地落實相關管控政策。

(2) 生態綠心地區土地用途管制的核心是對區域內生態空間的管制,即對區域內空間土地資源在生產、生活、生態三方面的再分配過程。在演變的過程中,受利益驅動影響,區域內居民會擇優而居,在一定程度上會影響整體的空間布局模式。長株潭生態綠心地區在管制過程中實施傳統的許可管制方案而缺乏全過程的監測管制。若通過持續監測聚落空間變化,理清區域內人地關系的發展趨勢,能夠切實保障政策執行,實現人與自然的協調可持續發展。

3 結論與建議

3.1 結 論

(1) 長株潭生態綠心地區鄉村聚落數量面積及空間集聚分布的變化受土地用途管制影響顯著,但隨時間增長,禁止開發區內鄉村聚落逐漸突破管控目標。在2005—2018年總體呈現先增加—后減少—再增加的變化趨勢,轉折點分別為2013年和2016年。土地用途管制政策實施前,長株潭生態綠心地區鄉村聚落分布具有明顯的環境指向性,2005—2013年,生態環境相對優越的禁止開發區和限制開發區內鄉村聚落數量增幅達到70.64%和54.00%,面積增幅達到207.47%,180.31%,核密度達到25~30個/km2,且集聚核心多位于北部、東南部的限制開發區和西部的禁止開發區內。土地用途管制政策實施后,禁止開發區和限制開發區內鄉村聚落數量和面積大幅下降、集聚核心逐漸減少。但隨著管制年限增長,2018年禁止開發區、限制開發區和協調建設區內鄉村聚落數量較2016年增幅為11.35%,16.74%和53.36%,鄉村聚落面積增幅為35.67%,30.93%和13.35%,鄉村聚落沿協調建設區集聚程度加深,管制力度顯著降低。

(2) 土地用途空間管制對生態綠心地區鄉村聚落分布的道路指向性和沿鄉鎮點集聚性干預不顯著。長株潭生態綠心地區鄉村聚落在演變過程中,鄉村聚落空間分布具有顯著的道路指向性和鄉鎮點聚集性,并長期保持這一特征。雖然隨著土地用途管制政策頒布實施,鄉村聚落的空間分布隨管制要求發生相應變化。但在管制過程中,鄉村聚落的空間分布仍會受道路因素及鄉鎮點因素影響。處于禁止開發區和限制開發區的鄉村聚落分布空間受限,但鄉村聚落沿交通線分布和沿鄉鎮點集聚分布的規律基本不變。

3.2 建 議

現階段土地利用規劃往往是“自上而下”式的規劃,在編制的過程中側重于實操性及指標管控,往往忽略了鄉村自身發展的規律,管控的剛性有余但是彈性不足,因此隨著時間增長往往管控的效果會出現偏差。建議在規劃的編制依據新時期國土空間規劃的編制思想,結合鄉村自身的發展規律,編制適宜地方特色,覆蓋全局全要素,更具韌性的國土空間管制方法。相較于傳統的土地用途管制措施,新時期國土空間規劃管制是對全域全過程的土地利用生命周期進行管制,且能夠實施分級分類的精準管控,一定程度上能夠彌補傳統土地用途管制的缺陷。但構建完善的國土空間規劃體系仍需要對區域土地類型演變進行長時序的監控,單一指標的管控方案往往無法保障區域要素的穩定發展,因此建議國土空間管制下完善相應的監管與保障措施,從而更好地實現區域管控,保障區域生態的可持續發展。

本文通過定量分析的研究方法,從長株潭生態綠心地區鄉村聚落的時空演變特征評估區域內土地利用總體規劃的實施效應,研究生態綠心地區的鄉村聚落現狀與管制目標差異,體現土地用途管制對鄉村地區的影響效應,為完善該地區國土空間用途管制方案提供一定的數據參考。后續將進一步結合經濟指標、社會指標及生態指標等評價指標,對土地用途管制引導鄉村聚落演變的驅動機制深入探討,加強不同評價指標對鄉村聚落演變特征的影響研究,為該地區國土空間用途管制辦法編制提供更為科學和系統的參考依據。