中西醫結合對慢性心力衰竭伴利尿劑抵抗療效及客觀指標影響的Meta分析*

楊 聰 鄭 剛,△ 齊 婧 劉 盼 齊利麗

(1.陜西中醫藥大學,陜西 咸陽 712046;2.陜西中醫藥大學第二附屬醫院,陜西 咸陽 712000)

慢性心力衰竭是心血管疾病發展的最終結局,有發病率高、病死率高的特點。利尿劑作為治療心力衰竭的基石,有減輕心臟容量負荷、改善體內液體潴留及血流動力學等作用[1]。但研究發現在利尿劑治療慢性心力衰竭的過程中,有38%的患者出現利尿劑抵抗,且與心力衰竭導致的死亡存在獨立相關性[2-3]。目前西藥仍是治療慢性心衰伴利尿劑抵抗的主要方法,包括加大利尿劑劑量、更換利尿劑類型及聯合多巴胺、糖皮質激素、超濾等治療措施[4],但仍存在效率低,副作用多等問題。近年來有臨床試驗表明中醫藥在診治慢心衰伴利尿劑抵抗方面有一定成效。因此,本文對納入文獻進行系統定量分析,進而評估中西醫結合治療對慢性心力衰竭伴利尿劑抵抗的療效及客觀指標的影響。

1 資料與方法

1.1 文獻納入及排除標準

1)研究類型:已發表的隨機對照試驗。語種限中、英文。2)研究對象:研究對象為有慢性心力衰竭伴利尿劑抵抗的患者。西醫診斷參考《中國心力衰竭診斷和治療指南2014》[5]《慢性心力衰竭診斷治療指南》《心衰診斷標準與早期診斷》[6]、弗明漢心衰診斷標準(1971)及第13版《內科學》等。3)心功能分級參考美國紐約心臟病學會1982年標準;利尿劑抵抗診斷標準[7]:每日口服呋塞米>80 mg或托拉塞米>40 mg或布美他尼>2 mg,而24 h尿量少于800 mL者。4)中醫診斷指標參考《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]等。5)干預措施:對照組給予西藥綜合治療,包括治療原發病、去除誘因、吸氧、控制液體量、血壓等基礎治療及常規西醫治療方案[9]。治療組為中藥制劑(包含湯劑、顆粒、膠囊)聯合西醫綜合治療。6)結局指標:心功能療效、中醫證候療效、左室射血分數(LVEF)、NT-proBNP水平、24 h尿量、6 min步行距離(6MWT)、不良反應。7)排除標準:非隨機對照試驗;動物實驗、綜述、評價性文章及重復性文獻;數據不完整;對照組含有中藥;治療組有除中藥以外的其他中醫方法如針灸、推拿、外敷等;急性心力衰竭。

1.2 文獻檢索

檢索中國知網、萬方、維普等中文數據庫,PubMed、Medline、EMbase等外文數據庫;中文檢索詞為“中西醫結合”“中醫”“慢性心衰”(OR“心力衰竭”“慢性心力衰竭”“心衰”)“利尿劑抵抗”;英文檢索詞為“integrated traditional Chinese and Western medicine”“Heart failure”and“Diuretic resistance”)。采用主題詞合并自由詞、單用主題詞、自由詞等檢索,時間為建庫至2020年2月。

1.3 資料篩選

提取納入文獻的基本資料,包括作者、標題、發表時間、樣本量、干預措施、療程、觀察指標及不良反應等。文獻篩選及數據提取均由2名評價員獨立進行,根據納入標準排除不符合條件的文獻,對符合標準的文獻進行復篩。如有分歧加第三位研究者討論,直到意見達成一致。

1.4 文獻質量評價

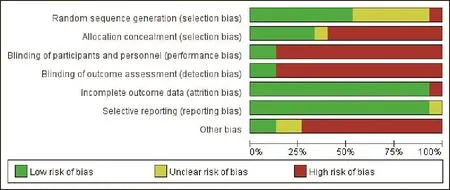

采用Cochrance系統評價手冊中的偏倚風險評估工具進行質量評價,具體包括7個條目:隨機分配方法;分配方案隱藏;對研究對象、試驗人員實施盲法;對研究結果評價者實施盲法;結果數據的完整性;選擇性報告研究結果;其他偏倚來源。根據上述條目對納入研究的偏倚風險做出低度、高度、不確定的判斷。

1.5 統計學處理

采用Cochrane協作網提供的RevMan5.3軟件進行Meta分析。二分類變量采用相對危險度(RR)及其95%置信區間(95%CI)表示;連續性變量采用標準化均差SMD及其95%CI表示。Meta分析的結果采用森林圖表示。各項研究間的異質性采用I2檢驗進行評估,當I2≤50%則采用固定效應模型進行合并分析;當I2>50%時,各研究間存在異質性,采用隨機效應模型進行亞組和敏感性分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果與一般特征

在對中文和英文數據庫進行初步搜索后,檢索出相關文獻259篇,經過仔細逐層篩選后,最終納入2013年至 2019 年發表的 15 篇 RCT[9-23],均為中文期刊文獻,流程圖見圖1。總病例數998例,其中治療組501例,對照組497例。治療組干預措施為中藥聯合西醫綜合,對照組為西醫綜合治療。治療療程7~28 d,多數療程為14 d。納入研究的基本特點見表1。

2.2 納入研究的質量評價

所納入15項研究中,有7項采用了隨機數字表法[9,11,13,15,20-21,23],其余研究提及隨機卻未明確隨機方法;僅有1項[20]提出提及分配隱藏、盲法,其余研究未說明;3項提及有失訪、脫落患者[9,13,15];其他偏移并未提及但可能存在不確定性,評價結果見圖2。

2.3 Meta分析

2.3.1 心功能療效 7項研究報告了心功能療效[10,15-16,18,19-21],使用二分類變量進行分析。異質性結果顯示:P=0.52,I2=0%,故選擇固定效應模型。合并效應量[RR=1.32,95%CI(1.19,1.48)],假設檢驗Z=5.02,P<0.00001。提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯提高患者心功能療效,森林圖見圖3。

表1 納入研究的基本特點

圖1 檢索流程圖

圖2 納入研究的偏倚風險比例圖

圖3 心功能療效比較的森林圖

2.3.2 中醫證候療效 9項研究報告了中醫證候療效[9,12-13,15-16,19-21,23],使用二分類變量進行分析。異質性結果顯示:P=0.98,I2=0%,故選擇固定效應模型。合并效應量 RR=1.30,95%CI(1.19,1.43),假設檢驗Z=5.54,P<0.00001,差異具有統計學意義,提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯改善患者中醫證候療效,森林圖見圖4。對中醫證候療效進行偏倚檢測,圖形為倒漏斗狀,分布大致對稱,提示納入研究可能無發表偏倚或者發表偏倚較小,漏斗圖見圖5。

圖4 中醫證候療效比較的森林圖

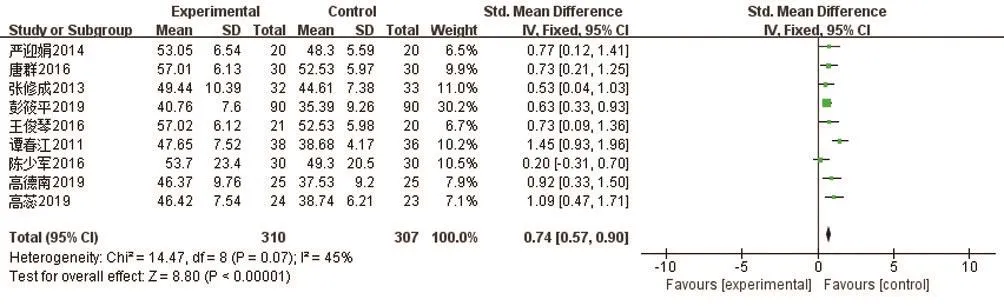

2.3.3 左室射血分數 9項研究報告了左室射血分數[9,11,13-14,17,20-23],使用連續性資料進行分析。異質性結果顯示:P=0.07,I2=45%,故選擇固定效應模型。合并效應量SMD=0.74,95%CI(0.57,0.90),假設檢驗Z=8.80,P<0.00001,差異有統計學意義,治療組患者左室射血分數顯著高于對照組。森林圖見圖6。

圖5 中醫證候療效的漏斗圖

圖6 左室射血分數比較的森林圖

2.3.4 NT-proBNP水平 5項研究報告了患者NT-pro BNP 水平[11,15,19-20,23],使用連續性資料進行分析。異質性結果顯示:P=0.5,I2=0%,故選擇固定效應模型。合并效應量 SMD=-0.61,95%CI(-1.20,-0.77),假設檢驗Z=9.02,P<0.00001,差異具有統計學意義,提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯提高患者的NT-proBNP水平。森林圖見圖7。

圖7 NT-proBNP水平比較的森林圖

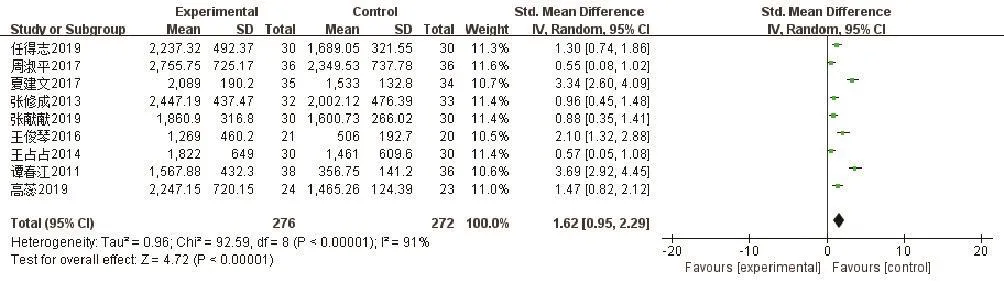

2.3.5 24 h尿量 9項研究報告了患者24 h尿量[9-10,14-16,18-19,21,23],使用連續性資料進行分析。異質性結果顯示:P<0.00001,I2=97%,異質性較高,選擇隨機效應模型。合并效應量SMD=1.62,95%CI(0.95,2.29),假設檢驗Z=4.72,P<0.00001,差異具有統計學意義,提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯提高患者24 h尿量,森林圖見圖8。

圖8 24 h尿量比較的森林圖

2.3.6 6MWT 4 項研究報告患者 6MWT[9,11,13,16],使用連續性資料進行分析。P<0.00001,I2=93%,異質性較高,選擇隨機效應模型。合并效應量SMD=2.08,95%CI(1.01,3.14),假設檢驗Z=3.82,P<0.00001,差異有統計學意義,提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯提高患者6MWT。森林圖見圖9。

圖9 6MWT比較的森林圖

2.3.7 敏感性分析 本研究指標中24 h時尿量,6MWT的異質性較高。涉及 6MWT 的 4 篇文獻[9,11,13,16]通過剔除文獻進行敏感性分析,結果未發生逆轉,未能明確異質性來源。對 24 h尿量的 9 篇文獻[9-10,14-16,18-19,21,23]進行亞組分析,根據療程差異分為 3 組:7 d[18,21],10 d[10,15],14 d[9,14,16,19,23],說明療程差異可能是引起 24 h尿量異質性高的原因。森林圖見圖10。

圖10 24 h尿量亞組分析的森林圖

2.3.8 不良反應 納入的15項研究中有6項提到不良反應[9,13,15,20-21,23],使用二分類資料進行分析。異質性結果:P<0.00001,I2=0%,故選擇固定效應模型。合并效應量RR=0.10,95%CI(0.02,0.49),假設檢驗Z=2.80,P<0.00001,差異有統計學意義,提示中西醫結合治療較常規西醫治療可明顯減少不良反應的發生。森林圖見圖11。

圖11 不良反應發生率的森林圖

3 討論

利尿劑抵抗已為心力衰竭的難治性問題之一,利尿劑抵抗的定義為給予患者大量(呋塞米最大用量為160 mg/d)的利尿劑治療后,尿量或體質量減輕未達預期[24]。其機制考慮與患者的依從性差及利尿后代償反應,腎源性損傷等有關[25]。中醫藥具有多靶點、整體調節的特點,中西醫結合治療逐漸為慢性心力衰竭伴利尿劑抵抗的重要突破點之一。根據利尿劑抵抗的主要臨床表現,歸屬為中醫“水腫”“痰飲”“心水”“心悸”等范疇[19],其主要病機為本虛標實,病位在心,與腎、脾、肺密切相關,患者心腎脾陽虧虛,肺失宣肅,水飲痰瘀等失于運化,致體內水液停聚心下[26]。臨床辨證多見陽虛水泛、血瘀水停、腎虛血瘀等證,辨證處方有真武湯、苓桂術甘湯、五苓散、心衰3號方及其他治療。

本文對15項研究綜合分析,發現中西醫結合治療改善患者心悸、氣短、畏寒肢冷、面浮肢腫、小便短少等癥狀方面有一定效果。LVEF及NT-pro BNP水平是評價心功能的重要指標,可預測患者的發病與死亡率,有9 項[9,11,13-14,17,20-23]研究說明在提高左室射血分數方面,中藥通過調節臟器、水液代謝功能而達到強心、利水功效。24 h尿量與6MWT作為治療患者的直接觀察指標,結果顯示中西醫結合治療較單純西醫治療明顯增加患者尿量及提高患者運動耐力。有6項提到不良反應[9,13,15,20-21,23],結果表明中西醫結合治療能夠減少不良反應的發生,但是由于報道較少,對于中藥的安全性仍需要更進一步探索。以上客觀指標在一定程度上表明中西醫結合治療效果的突出。

本研究的局限性:本研究整體文獻數量少、樣本量少,總體研究質量偏低,僅1項研究含180個樣本,平均每項含66個樣本;僅有1項提到回訪[11]及有3項文獻出現脫落情況[9,13,15],因此會影響整體研究數據;在治療時的納入標準、干預措施、療程等方面也存在一定差異。期望以后采用多中心、大樣本臨床研究,為以后的臨床試驗提供高質量的循證醫學依據。