針刺手三里穴力敏點配合主動運動治療急性機械性頸痛的臨床研究*

秦慶廣 宋聚才 杜歡歡 徐弘洲 陳 磊 李義凱

(1.南方醫(yī)科大學,廣東 廣州 510515;2河南省洛陽正骨醫(yī)院,河南省骨科醫(yī)院,河南 鄭州475000)

急性機械性頸痛是頸椎病的常見癥狀之一,誘發(fā)因素如夜間不良姿勢、枕頭高度不適及醉酒后頸部長時間過度偏轉。患者疼痛難忍,治療不當可轉變?yōu)槁灶i痛[1]。整脊手法是國內外常用來治療急性機械性頸痛的方法[2-3]。由于頸椎結構復雜,退變程度高,在未排除其他并發(fā)癥的情況下,如脊髓型頸椎病、頸部骨折、頸椎體腫瘤,整脊手法運用不當有損傷神經、脊髓或者骨折脫位等風險[4-5],而針刺療法可以避免上述風險。如何提高針刺的即時療效是本病治療的關鍵因素,結合近年腧穴本態(tài)研究的成果,選取敏穴的治療可提供臨床療效[6],本研究回顧性分析針刺手三里穴力敏點與針刺常規(guī)手三里配合患者主動運動治療急性機械性頸痛的療效差異,以期為今后臨床應用提供依據。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)診斷標準:依據參照《第3屆全國頸椎病專題座談會紀要》[7],(1)頸部活動受限明顯,活動時疼痛劇烈。(2)發(fā)病急,發(fā)病時間0~3 d。(3)有慢性勞損或外傷病史,伴有頸椎退變或畸形。(4)頸部疼痛或僵硬。(5)X線攝片顯示鉤椎關節(jié)增生、椎間隙變窄,曲度變直,張口位有曲度偏歪等表現。2)納入標準:符合診斷標準;愿意接受針刺治療;患者意識清晰,能夠對自己表達疼痛感覺。3)排除標準:妊娠或哺乳期婦女;懼怕針刺、不能接受針刺治療者;急性外傷病史、頸椎骨折者;脊髓型頸椎病、神經根型頸椎患者;有凝血功能障礙,或者患有嚴重皮膚病者。

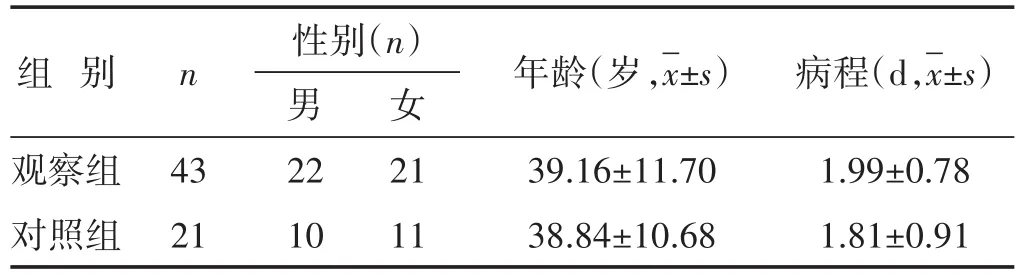

1.2 臨床資料 回顧性分析2018年1月到2019年12月到河南省洛陽正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院)門診就診的急性機械性頸痛患者64例,按照取穴方式分為對照組(予針刺常規(guī)手三里)21例與觀察組(予針刺手三里穴力敏點)43例。兩組患者性別、年齡、病程等臨床資料無明顯差異(P>0.05),見表1。

表1 兩組臨床資料比較

1.3 治療方法 觀察組予針刺手三里穴力敏點。1)手三里穴力敏點定位:參照《經絡腧穴學》[8]。(1)患者屈肘90°,醫(yī)者用拇指指腹分別按壓雙肘的手三里,找出壓痛明顯側,粗略標記出現酸困沉重的位置和按壓方向。(2)利用耳穴探針筆,仔細探查手三里穴的力敏點和力敏方向,并標記。2)治療操作:取單側手三里穴力敏點,患者屈肘90°,1寸針灸針(0.25 mm×25 mm,蘇州醫(yī)療用品廠有限公司),前臂粗大者可選取1.5寸針灸針(0.25 mm×40 mm,蘇州醫(yī)療用品廠有限公司),快速刺入穴區(qū)皮膚,緩慢進針,依據胖瘦程度,進針0.7~1寸,患者感覺酸、困、沉、脹等針感,醫(yī)者手下有沉緊的得氣感時,行平補平瀉手法1 min,同時囑患者緩慢活動頸部,做前后屈伸、左右側屈和左右旋轉動作,幅度由小到大,以微痛為度,不強行運動。留針10 min,期間行針1 min,留針期間囑托患者,繼續(xù)做頸部運動。根據患者的病癥,需治療1~3 d,每日1次,3次治療無效者到相關專科進一步診治。對照組:1)手三里的定位:依據《經絡腧穴學》[8],手三里在前臂背面橈側,當陽溪與曲池連線上,肘橫紋下2寸。2)治療操作:針刺操作和患者的頸部主動運動同觀察組。

1.4 觀察指標 1)采用視覺模擬評分法(VAS)評估疼痛。0分:無痛。0~3分:有輕微的疼痛,能忍受。4分~6分:患者疼痛并影響睡眠,尚能忍受。7~10分:患者有漸強烈的疼痛,疼痛難忍,影響食欲,影響睡眠。2)頸椎功能障礙指數(NDI)。根據患者頸椎功能障礙指數評定頸椎功能,包括疼痛強度、個人護理、提重物、閱讀、頭痛、集中注意力、工作、睡覺、駕駛及娛樂10個方面進行評估,每項0~5分,分數越高表明障礙程度越重。

1.5 臨床評價 參照《中醫(yī)病證診斷療效標準》[9]制定。治愈:頸肩部疼痛基本消失,頸椎活動度恢復正常。好轉:頸部、肩部疼痛減輕,頸椎活動度改善。無效:原有癥狀未見明顯改善。

1.6 統(tǒng)計學處理 采用IBM SPSS Statistics 25.0進行統(tǒng)計分析,計量資料以()表示,數據符合正態(tài)分布,組內采用配對t檢驗,組間采用單因素方差分析。計數資料用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結 果

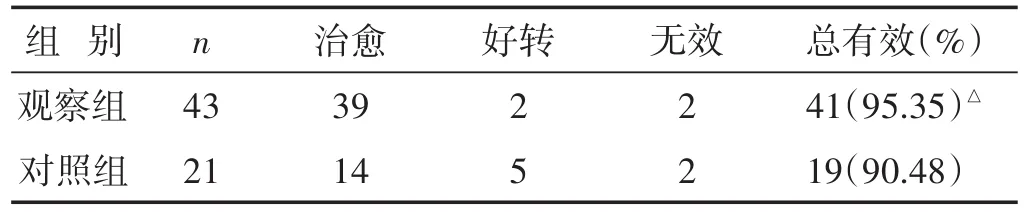

2.1 兩組臨床療效比較 見表2。對照組21例患者,總有效率90.48%。觀察組43例患者,總有效率95.35%。觀察組總有效率優(yōu)于對照組(P<0.05)。

表2 兩組臨床療效比較(n)

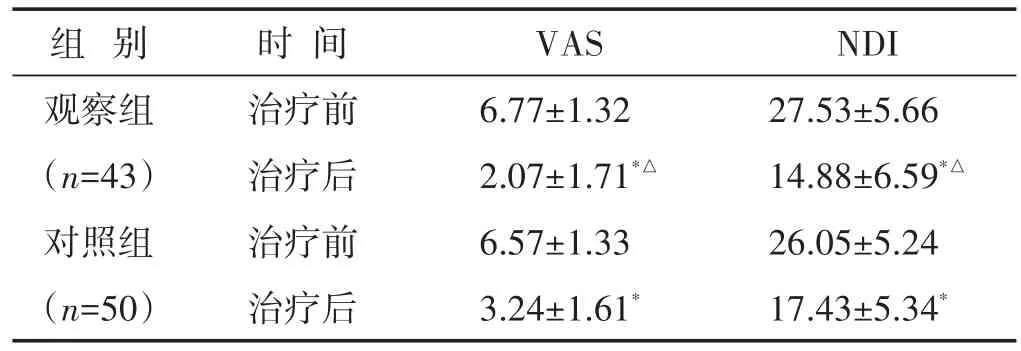

2.2 兩組治療前后VAS評分和NDI評分 見表3。治療前觀察組和治療組的VAS、NDI評分無明顯差異(均P>0.05)。治療后,觀察組與治療組VAS、NDI評分均明顯降低,且觀察組降低更明顯(均P<0.05)。

表3 兩組治療前后頸椎VAS和NDI評分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后頸椎VAS和NDI評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別觀察組(n=43)對照組(n=50)時間治療前治療后治療前治療后VAS 6.77±1.32 2.07±1.71*△6.57±1.33 3.24±1.61*NDI 27.53±5.66 14.88±6.59*△26.05±5.24 17.43±5.34*

3 討 論

急性機械性頸痛是由機械力引起的頸部非特異性疼痛,在外力作用下頸部肌肉、韌帶、神經、椎間盤、椎體、小關節(jié)等發(fā)生機械性的變形,這種位移激活傷害感受產生疼痛[10]。該病屬于中醫(yī)“痹證”“項強”等范疇,中醫(yī)骨傷理論認為其表現為“筋出槽”和“骨錯縫”,病機為經絡不通,氣血壅滯。拉、扳法和旋轉復位手法為該病常用的正骨手法。但對于嚴重的椎動脈粥樣硬化、頸動脈夾層、顱底凹陷癥、寰樞椎不穩(wěn)或脫位、寰椎發(fā)育不良、寰枕融合、頸椎分節(jié)不良、嚴重的脊髓型頸椎病,后縱韌帶鈣化等疾病不適應牽引扳動手法[4,11-13]。手法也有出現暈厥、頸髓損傷、神經根損傷、頸椎骨折、脫位或半脫位等風險,嚴重者出現腦血管意外、癱瘓和死亡等嚴重醫(yī)療事件[14-15]。針刺遠端取穴治療即可應用于手法禁忌的急性機械性頸痛患者,也能夠避免手法的風險。

《通玄指要賦》中指出“肩背患,責肘前之三里”。《靈樞·經筋》”手陽明之筋,其直者從肩髃上頸”,其病則“肩不可舉,頸不可左右視”。表明手三里具有治療急性機械性頸痛的作用,也提示手三里穴與頸部存在某種生理上的特異性關聯,故取手三里穴治療急性機械性頸痛。國外研究對針刺療效的質疑,推動了腧穴本態(tài)的研究。近年的研究證實腧穴的本態(tài)影響針刺療效[16]。腧穴在生理狀態(tài)下是“寂靜”的,病理狀態(tài)下被“激活”,即出現腧穴的敏化。敏化腧穴呈現“小刺激大反應”的特點,針灸敏化腧穴能提高臨床療效[17-18]。當頸部出現急性機械性疼痛時,手三里穴出現痛覺敏化,表現為機械痛閾值降低,給予輕微的壓力刺激就產生明顯的疼痛,這個力敏點就在針刺施治的部位。敏化腧穴的面積呈動態(tài)性改變,與疾病程度相關。而常規(guī)取穴以骨度法為參考,并未考慮腧穴面積的動態(tài)性。該研究中確定腧穴的敏化點和方向,選穴更為精準。從結果來看,針刺手三里穴力敏點與常規(guī)針刺手三里穴相比,在改善疼痛和頸椎功能方面效果較好。選取力敏點可提高鎮(zhèn)痛療效。針刺起到即時的鎮(zhèn)痛作用,同時配合患者的頸部主動,運動范圍和幅度由小到大,起到舒筋調骨的作用,能逐漸恢復頸椎筋骨的位置,達到雙側骨骼肌和椎體相對平衡。患者會根據自己的病情和耐受能力,調節(jié)活動范圍,因而安全性高。

綜上,針刺力手三里穴力敏點配合頸部主動運動治療急性機械性頸痛療效較好,不僅能夠明顯緩解疼痛,改善頸椎的活動功能,而且安全性高。