基于《船體結構疲勞強度指南》的有限元改進算法

張 未,於 銳

(1.上海市港航事業發展中心,上海 200002;2.江蘇省交通運輸綜合行政執法監督局,江蘇 南京 210004)

0 引言

疲勞破壞是船舶結構的主要破壞形式之一。自20世紀70年代以來,船舶大型化及高強度鋼的普遍使用引起了結構設計尺度和形式上的優化,而這兩大趨勢使得船體結構疲勞問題尤為突出。目前,疲勞強度校核已成為設計過程和船級社規范的一部分。中國船級社于2021年對《船體結構疲勞強度指南》(2018)進行修訂,并正式發布了疲勞強度設計校核的指導性文件《船體結構疲勞強度指南》(2021)(以下簡稱《指南》)。其主要修訂內容如下:(1)根據市場需求和技術的發展,對液化氣體運輸船相關內容進行修訂完善;(2)對設計應力范圍增加材料強度修正,增加腹板熱點應力插值方法;(3)增加焊接改善方法。

迄今為止,基于譜分析法和有限元法的詳細分析方法被公認為最完善的方法。周廣喜等基于譜分析方法對超大型集裝箱船縱骨貫穿孔進行了疲勞強度分析。分析人員通過應用成熟的結構疲勞有限元分析軟件包,在初始設計階段即可從整體上掌握結構各個細節的疲勞強度分布情況,對疲勞熱點區域一目了然,然后針對性地對各種設計參數作進一步設計,并即時獲得計算結果。該方法避免了傳統設計方法中“設計→驗證→重設計”的循環,大大節省了設計時間和成本。但是,近年國內對此方法研究的相關資料較少。

本文將MSC.FATIGUE通用有限元疲勞分析軟件包同《指南》等相關規范結合起來,按照其最新要求,采用MSC.FATIGUE進一步改善船體疲勞強度分析算法,并通過算例分析總結出主要思路及經驗。

1 《指南》的基本評估方法

《指南》是基于Palmgren-Miner線性累積損傷理論和設計S

-N

曲線方法(名義應力法)來計算船體結構的疲勞強度。該《指南》采用了英國能源部經修正的非管節點的8根基本設計S

-N

曲線,其疲勞評估方法主要是基于簡化分析法。在技術設計階段早期,簡化分析法作為對船體結構疲勞強度進行總體評估的一種簡單易行的實用方法,具有形式和方法簡單、計算工作量較小的優點,但也存在一些局限性,如:計算結果具有一定近似性;難以對船體中大量節點逐一校核;難以直觀地判定必須對其進行疲勞強度校核的疲勞熱點區域,需要依賴長期經驗積累;難以量化評估船舶設計過程中的構件尺寸、型式或者材料的變動對局部區域疲勞強度的潛在影響等。因此,有必要通過有限元分析等方法進一步完善。

《指南》中定義的疲勞載荷主要包括船體梁載荷(垂向和水平波浪誘導彎矩和扭矩)、船板的側向載荷、海水動壓力及由船體運動產生的艙內貨物壓力等,相應的定義及計算公式見《指南》第2章。《指南》中疲勞強度校核的計算步驟如下:

(1)疲勞載荷計算。

(2)熱點應力范圍計算。

(3)選擇設計S

-N

曲線。(4)累積損傷度的計算及衡準。

2 隨機疲勞載荷的計算模擬

在將《指南》的具體規定同MSC.FATIGUE相結合的過程中,為了能夠較為精確地獲取MSC.FATIGUE 所需的3項基本輸入,重點要做以下工作:

(1)有限元模型的建立及靜力計算結果:可以通過MSC.PATRAN前后處理器,以及MSC.NASTRAN分析器來完成。

(2)設計S

-N

曲線的輸入:采用MSC.FATIGUE 的材料數據庫管理器PFMAT來實現。(3)疲勞載荷的計算模擬及施加:

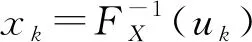

對于概率分布函數為F

(x

)的任意分布的隨機變量,可用下列公式直接得到抽樣值x

:

(1)

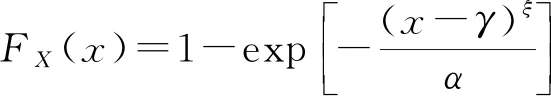

Weibull分布隨機變量的概率分布函數為

(2)

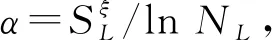

式中:α

、ξ

和γ

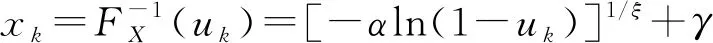

分別為Weibull分布的尺度參數、形狀參數和位置參數。由式(1)和式(2)的概率分布函數可得抽樣公式為

(3)

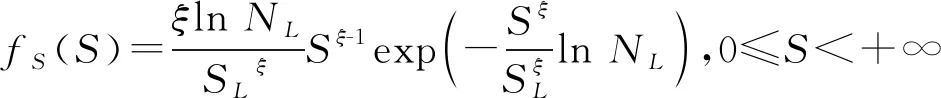

根據《指南》得到的應力范圍長期分布為Weibull分布的,其概率密度函數f

(S

)為

N

為載荷譜的回復周期L

期間內應力循環的總次數;S

為一生一遇的最大應力范圍,在L

期間,大于S

的應力范圍僅可能出現一次。

(5)

在此基礎上可編制計算機程序,得到一組認為已經過計數后的應力范圍隨機數,作為雨流矩陣中的相應元素,輸入載荷歷程管理器PTIME中。

3 算例

計算實例采用《船體結構疲勞強度指南》(2001)中給出的某大型多用途船算例,以便比對結果,具體數據及結構形式可參閱其附錄二。首先采用NASTRAN進行有限元分析處理,再運用MSC.FATIGUE疲勞分析軟件包根據《指南》校核船底縱骨和實肋板連接節點的疲勞強度,并將計算結果同簡化分析法得到的結果進行對照。

根據算例校核節點的情況,對船中附近5號貨艙建立整艙有限元模型,艙段模型共14 646個節點,21 400個單元。由于縱骨形式用角鋼,其腹板處理為二維四邊形面單元,面板則處理為一維梁單元,對于雙層底及舭部等可能產生應力集中的區域的網格進一步細分(考慮到腹板熱點應力插值),并根據實際工況施加了《指南》第5章5.4所規定的位移和載荷邊界條件。

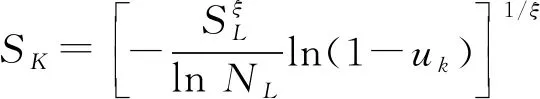

經計算,得到滿載及壓載情況下的結構疲勞壽命分布云紋圖,見圖1。

圖1 艙段模型疲勞計算結果

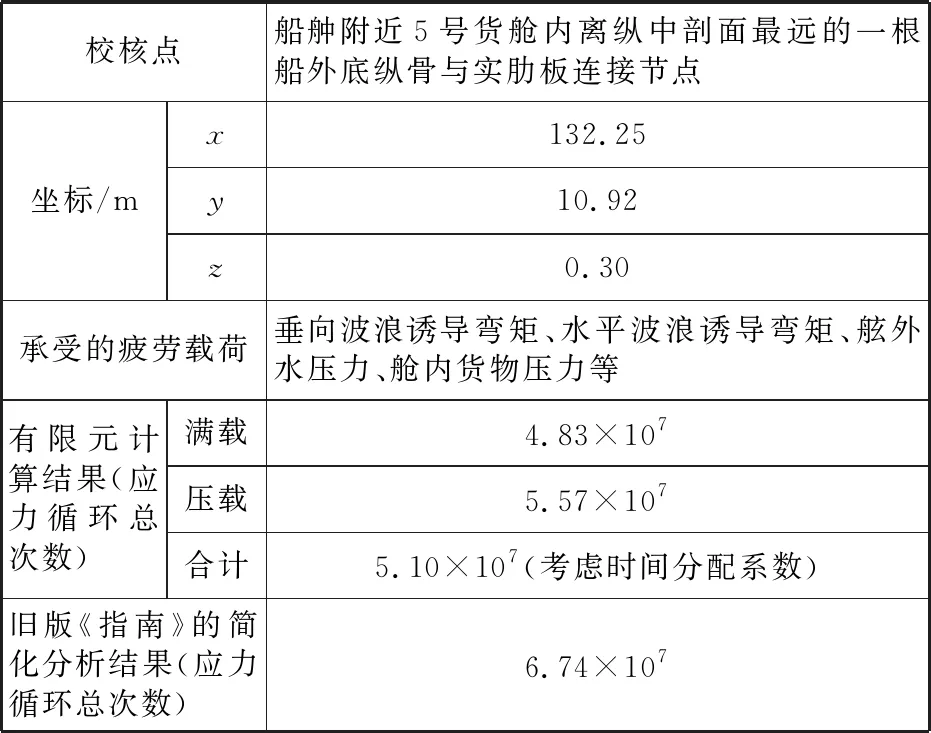

從圖中不難發現,艙段中疲勞易發生的熱點區域為縱骨和橫向強構件的連接部位、舭部與舷側及船底的連接部位、局部某些角隅處。校核點的有限元分析結果和簡化分析法的計算結果對比見表1(計算結果為應力循環總次數)。

從表1可以看出,兩者得出的結果相差20%~30%。引起結果差異的主要原因在于輸入和算法不同:簡化分析法包括靜力計算、整體和局部應力范圍的合成,設計應力范圍計算公式中還包含應力集中系數(名義應力法),此外還綜合考慮了航區系數、波浪系數等的影響;有限元方法則基于直接計算法,在用NASTRAN得到有限元模型靜力加載下的應力/應變整體分布后提交MSC.FATIGUE進行疲勞分析,從而得到疲勞壽命或疲勞損傷的整體分布。由于計算輸出的疲勞壽命結果對于輸入應力范圍值的微小變化十分敏感,故不難理解在以上過程中所產生的累積誤差造成的離散性。從計算結果和云紋圖中也可以看出,對于廣泛使用高強度鋼的大型船舶,以及局部應力集中的眾多節點,采用原簡化分析法的校核結果并不一定都偏于安全。因此,如何更加精準地評估疲勞強度值得引起足夠重視,特別是那些容易發生疲勞失效的熱點區域,如:縱骨與橫向構件的連接區域、艙口角隅、舭部與舷側及船底的連接部位等。

表1 校核點參數及計算結果比較

4 結論

基于有限元法的疲勞分析算法,結合《船體結構疲勞強度指南》的規定和步驟進行船體結構疲勞強度校核,其優點在于:

(1)允許分析人員在早期技術設計階段即可初步預測艙段或整船疲勞熱點區域。

(2)有利于提高計算精度。

(3)可針對性地依據規范對船舶結構、材料和載荷進行優化設計。

有限元法的建模與前期處理工作量較大,對輸入載荷和邊界條件的準確性要求越來越高。隨著計算機軟硬件技術的發展,不斷豐富和完善的有限元疲勞分析算法以其較為精確的量化結果和整體上一目了然的可視性,值得進一步研究與拓展其在船舶工程實踐中的應用。