古龍地區葡萄花油層沉積微相及油藏特征

王晨

中國石油大慶油田有限責任公司勘探開發研究院,黑龍江 大慶 163712

隨著松遼盆地北部中淺層勘探程度的提高,剩余未探明的石油地質儲量較大程度地集中在葡萄花油層復合油氣藏和巖性油氣藏內[1]。古龍地區經歷了五十多年的勘探開發,在構造、沉積、儲層、油藏描述以及圈閉識別等方面取得了大量成果和認識,但隨著勘探的逐步深入,面臨的勘探對象和問題日益復雜,原有的認識和技術方法已不能滿足針對向斜區巖性油藏的精細勘探開發需求。古龍地區想要實現新的突破和增儲上產,需要進一步開展構造、沉積、成藏等方面的精細研究。目前存在的問題為儲層物源多,砂體變化快,油氣藏類型多樣,控藏因素復雜,阻礙了該地區的進一步目標優選。

1 地質概況

松遼盆地的主體為白堊系地層,厚度可達7000m以上[2-5],含油巖層厚度在3000~5000m。目的層段葡萄花油層位于松遼盆地白堊系地層姚家組一段,主要巖性有灰色粉砂巖、灰色含鈣粉砂巖、棕色含油粉砂巖、灰色泥質粉砂巖、灰綠色粉砂質泥巖以及紫紅色、灰綠色、灰色泥巖。中部可見黑色泥巖,底部儲層相對發育,常見有沖刷面等滯留沉積特征。姚一段地層在全區均有發育,且分布穩定。

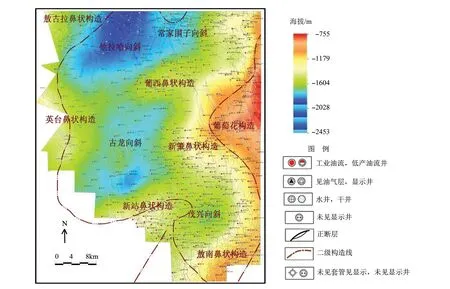

古龍地區構造位置為松遼盆地北部中央凹陷區,三級構造由葡西、新肇、新站3個鼻狀構造分割成他拉哈、古龍、茂興3個向斜,整體上呈現“凹凸相間、西低東高”的構造格局。斷層主要以近南北向和北北西向為主,斷距在10~50m。構造高部位海拔-700m,構造低部位海拔-1950m,構造高差1250m(見圖1)。

圖1 古龍地區葡萄花油層頂面構造圖Fig.1 Top surface structure diagram of of Putaohua reservoir in Gulong area

2 沉積微相

古龍地區葡萄花油層厚度分布在10~70m之間,平均厚度49m。從單井測井曲線響應特征及巖性特征分析,主體沉積相由淺水三角洲相和淺水湖泊相組成。三角洲相以三角洲前緣亞相為主,湖泊相則以濱淺湖亞相為主[6,7]。

2.1 沉積微相類型

2.1.1 三角洲前緣亞相

三角洲前緣亞相包括分流河道、分流間灣、河口壩、席狀砂等4種微相。以分流河道、河口壩、席狀砂微相為骨架,粉砂巖、細砂巖、中砂巖均有發育[8,9]。

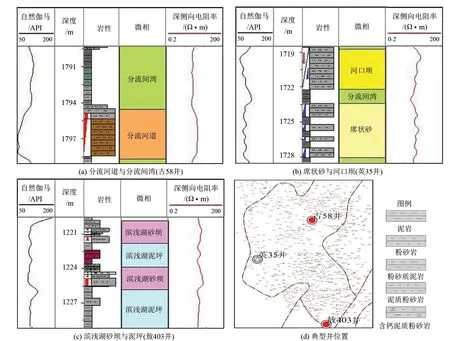

1)分流河道微相 分流河道微相為三角洲前緣亞相的骨架部分,是陸上河道向湖泊方向的延伸。相對陸上河道來說,分流河道的寬度增加,深度變小,堆積速度增大,河道位置改動頻繁。沉積物泥巖不發育,以細砂巖、粉砂巖為主。常見沖刷-充填構造。縱向剖面上呈透鏡狀,向兩側突變為泥巖、粉砂質泥巖等細粒沉積物。砂體厚度一般為3~6m,單砂體厚度大于3m,測井曲線表現為鐘(箱)形或者齒化的鐘(箱)形(見圖2(a))。在古龍地區葡萄花油層主要分布在西部、北部和西北部物源區。

2)分流間灣微相 分流間灣微相分布于分流河道間的相對低洼的湖灣地區,水動力較弱,與湖泊連通。巖性以泥巖、粉砂質泥巖為主,含少量粉砂巖和泥質粉砂巖。縱向上與分流河道、河口壩、席狀砂互層分布,測井曲線以低幅為主(見圖2(a))。在古龍地區葡萄花油層主要分布在西部和北部的分流河道和席狀砂之間。

3)河口壩微相 河口壩微相一般位于分流河道微相的末端,是由于能量突然降低導致河流帶來的碎屑物在河口處堆積而成,其巖性主要由細砂巖、粉砂巖和泥質粉砂巖組成,局部有泥巖和粉砂質泥巖發育,分選較好,砂層呈中厚層狀,底部與下伏地層多為漸變,呈向上變粗的反韻律,受波浪的作用,有時候會被席狀砂化,或者頂部被分流河道切割。層理構造以低角度交錯層理的發育為特色。砂體呈透鏡狀,厚度一般為2~4m,測井曲線主要為中到高幅度的漏斗-箱形組合(見圖2(b))。在古龍地區葡萄花油層主要分布在分流河道的末端。

4)席狀砂微相 席狀砂微相一般位于分流河道之間和分流河道、河口壩的外緣區域,是河口壩砂體和部分分流河道砂體受波浪和岸流的淘洗和簸選重新沉積于河口壩前部或者側翼的薄層狀砂體,席狀砂廣泛分布于三角洲前緣。巖性主要為粉砂巖和泥質粉砂巖,分選較好,單砂體厚度較薄,一般為1~2m,這些大片分布的薄細砂層與分流間灣和濱淺湖泥巖互層,韻律不明顯或呈反韻律。平面上可與分流河道砂和河口壩砂相接,也可獨立分布于兩者之間。測井曲線多為高幅指狀(見圖2(b))。在古龍地區葡萄花油層的中部大面積發育。

圖2 古龍地區葡萄花油層沉積微相類型Fig.2 Types of sedimentary microfacies of Putaohua reservoir in Gulong area

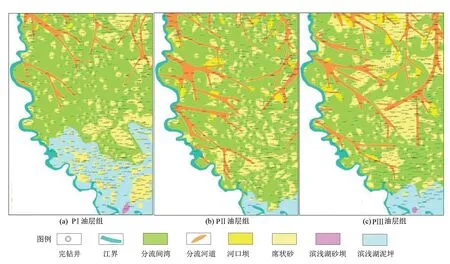

圖3 古龍地區葡萄花油層沉積微相平面圖Fig.3 Plane graph of sedimentary microfacies of Putaohua reservoir in Gulong area

2.1.2 濱淺湖亞相

濱淺湖亞相由濱淺湖砂壩和濱淺湖泥坪微相組成,巖性主要由泥巖、粉砂質泥巖、泥質粉砂巖與鈣質粉砂巖、粉砂巖組成,與三角洲相相連接,有時候區別不是很明顯。在古龍地區葡萄花油層主要分布在南部地區。

1)濱淺湖砂壩微相 砂壩的形成機理往往是多方面的,但是它們的形成都離不開暗流和波浪的再搬運和再沉積,主要來源于附近的三角洲等砂體相,砂體規模較小,多為透鏡狀,以泥包砂為特點。測井曲線表現為鋸齒狀或者指狀的漏斗形或箱形為主(見圖2(c))。在古龍地區葡萄花油層的南部局部地區有發育。

2)濱淺湖泥坪微相 主要由紫紅色、淺灰色、灰綠色至綠灰色泥巖、粉砂質泥巖和泥質粉砂巖組成,為水平層理、波狀層理、塊狀構造。測井曲線以低幅為主(見圖2(c))。

2.2 沉積微相展布特征

在松遼盆地內,葡萄花油層沉積時期處在盆地沉降速度明顯變緩的階段,物源供給豐富,廣泛發育河流-三角洲-淺水湖泊沉積,整體地形坡度不大,三角洲前緣亞相大面積分布,河流的能量較強,控制著三角洲的建設,湖泊受環境的影響,水域范圍雖然寬闊,但是波浪能量較弱。

古龍地區葡萄花油層沉積時期,主要受北部、西部物源的控制,南部物源次之。來自北部的河流長距離向淺水湖泊方向推進,相帶比較寬展;來自西部的河流能量較弱,向湖泊推進距離短,形成短軸三角洲,相帶較窄。自西北至東南方向,沉積相由三角洲前緣亞相演變為濱淺湖亞相(見圖3)。從沉積演化來說,與下部的青山口組沉積時期有較大變化,沉積中心向南部轉移,物源以北部為主,沉積相主要為三角洲前緣亞相,到后期(薩葡夾層)又發生湖侵,整體為一個水退-水進的旋回。

3 油氣分布及成藏主控因素

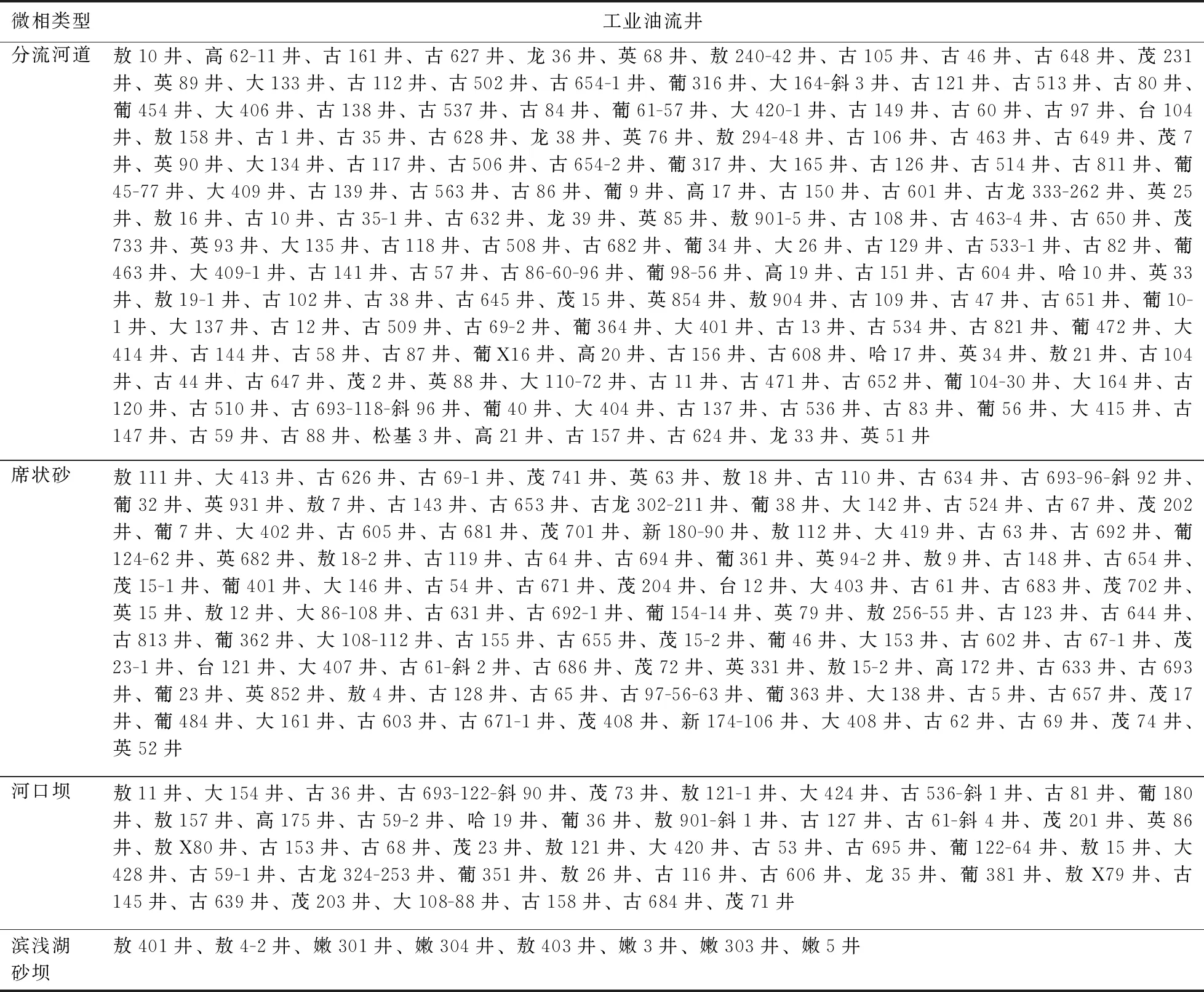

古龍地區葡萄花油層沉積相主體為淺水湖泊三角洲,三角洲前緣相帶大面積發育,分流河道微相、席狀砂微相和河口壩微相分布較廣,且分流河道與河口壩遭受過一定程度的席狀砂化[10]。通過對古龍地區葡萄花油層319口工業油流井的單井產油砂體沉積微相分析(見表1),發現分流河道微相158口,席狀砂微相106口,河口壩微相47口,濱淺湖砂壩微相8口,產油砂體以分流河道微相與席狀砂微相為主。

表1 古龍地區葡萄花油層單井產油砂體沉積微相類型表

3.1 油氣藏類型及油氣分布

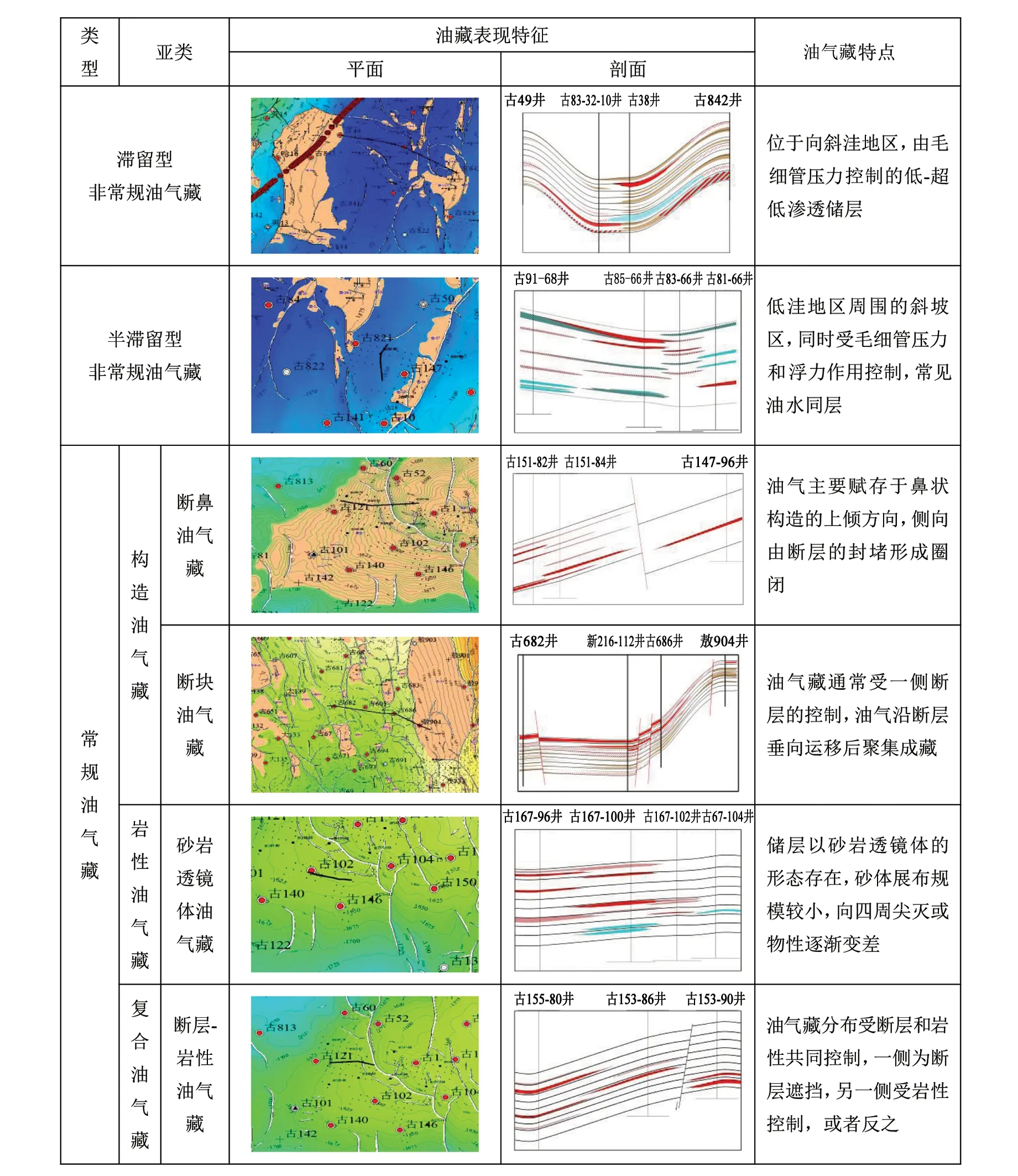

綜合研究古龍地區的古地貌特征以及沉積相帶和砂體類型與斷裂帶的分布規律,發現不同的構造位置,古龍地區葡萄花油層油藏類型也不同:古龍、他拉哈和茂興向斜的低洼地帶為滯留型非常規油氣藏帶,向斜中心到鼻狀構造的斜坡區為半滯留型非常規油氣藏帶,鼻狀構造部位則演變為常規油氣藏帶(見表2)。

表2 古龍地區葡萄花油層油藏類型表

3.1.1 滯留型非常規油氣藏

在向斜低洼地區,沉積相為三角洲相與湖泊相連接的位置,儲層內伊利石、綠泥石等黏土礦物含量較多,毛細管壓力較大,為低-超低滲透儲層,油氣受到的浮力很小,運移主要受青山口組泥巖地層排烴壓力的驅動向砂巖中聚集。當排烴壓力小于毛細管壓力時,原油停止聚集,形成致密油藏,即滯留型非常規油氣藏。

3.1.2 半滯留型非常規油氣藏

在向斜低洼地帶四周的斜坡位置,儲層內黏土礦物減少,孔滲條件轉好,毛細管壓力變小,排烴壓力與重力作用逐漸達到平衡,油氣和水形成共存的狀態[11],即滯留作用和非滯留作用的過渡帶,形成半滯留型非常規油氣藏。

3.1.3 常規油氣藏

常規油氣藏主要分布在斜坡高部位的斷裂密集帶,儲層滲透率為高-中,油水受重力分異作用,主要滲流方式為達西流。類型如下:

1)構造油氣藏 受構造格局的限制,該區構造油氣藏主要發育斷塊油氣藏和斷鼻油氣藏。斷塊油氣藏為由兩組或者幾組方向不同的斷裂相互切割形成的圈閉,油氣通過斷裂在斷塊內砂巖聚集成藏,常見于斜坡位置和鼻狀構造的斷裂密集區。斷鼻油氣藏為油氣向儲層聚集時在儲層上傾方向受斷層的遮擋形成的油氣藏,常見于鼻狀構造區。

2)巖性油氣藏 通過對研究區內開發井區的精細解剖,結合沉積微相的分布,發現巖性油氣藏在該區有一定的發育,但是由于斷裂帶較密集,較常見的巖性油氣藏為斷層所切割,但是斷層并未形成遮擋因素,油氣藏仍然以巖性油氣藏為主。主要為砂巖透鏡體油氣藏和上傾尖滅油氣藏。

砂巖透鏡體油氣藏主要分布在相對低部位,三角洲前緣相帶的席狀砂、河口壩的位置,形態常呈條帶狀,并具有自己獨立的油氣水系統,儲層物性的好壞決定了油氣水的分異作用,由席狀砂形成的油氣藏特點為成片分布、面積較大。在古龍地區常見于南部地區,主要為分布較穩定的席狀砂型的透鏡體油氣藏。上傾尖滅油氣藏受重力分異作用較強,在古龍地區主要分布在斜坡區、鼻狀構造的冀部等部位。

3)復合油氣藏 受沉積相帶及斷裂帶的發育的控制,古龍地區最常見的油氣藏類型為復合型油氣藏,主要有鼻狀構造-巖性油氣藏、斷層-巖性復合油氣藏和巖性-斷層油氣藏。

(1)鼻狀構造-巖性油氣藏。在鼻狀構造區,砂體在鼻狀隆起的控制下,上傾方向被斷層切割并且封閉,另一側由于砂巖的尖滅所形成的圈閉,常發育在鼻狀構造區的鼻狀隆起帶。

(2)斷層-巖性油氣藏。帶狀分布的分流河道砂體受構造控制,在上傾方向尖滅,并被斷層切割,形成斷層-巖性油氣藏。這種油氣藏既可以是一側由斷層封閉,一側在上傾方向砂巖尖滅,從而形成圈閉;也可以是在上傾的方向被斷層切割形成遮擋,另一側砂巖尖滅,形成由斷層和巖性聯合封閉的復合圈閉。主要發育在古龍地區的北部和西部。

(3)巖性-斷層油氣藏。此類油氣藏是以斷層封閉為主,巖性封閉為輔,圈閉的兩側由斷層封閉,砂巖在上傾方向尖滅,形成巖性-斷層油氣藏。

3.2 成藏主控因素分析

3.2.1 古流體壓力對油氣分布的控制

古流體壓力是古龍地區油氣運移與聚集的主要動力之一,葡萄花油層的古流體壓力來自于幕式排烴期間由下部的青山口組超壓源巖通過天然水力破裂裂隙、斷層等發生的超壓傳遞作用。在超壓作用下含烴流體從下部注入低-超低滲儲層,由于在向斜區地勢平坦,砂體巖性粒度細,孔喉狹窄,毛細管阻力大,必須借助于超壓作用才能使油氣運移與聚集。

3.2.2 砂體類型及空間疊置決定油藏的空間展布及油氣的充注程度

不同的砂體類型,物性上的差別也比較大,在油氣充注的程度上同樣存在差異。砂體的空間分布也是決定油氣展布的因素之一。分流河道砂體在平面上的分布及縱向上的疊置關系、席狀砂的分布面積及縱向上的層數,都影響了油氣的空間分布[12]。

3.2.3 儲層類型對油氣的控制

不同的礦物組分、膠結物的類型與含量及孔隙的結構等特征對儲層的油氣飽和度、潤濕性都有一定的控制作用,這些必然導致油氣的分布上也存在不同。

3.2.4 構造類型與分布對油氣的控制

在向斜的低洼地區,地勢平坦,并且砂體粒度較細,黏土含量偏高,造成孔喉半徑較小,毛細管較大,物性差,流體受浮力作用小,油氣的充注主要受超壓作用的推動,因此形成滯留型非常規油氣藏[13];在向斜的斜坡位置,隨著物性的變好,毛細管的阻力與浮力作用此消彼長,達到一定程度的平衡,形成油水同層;在斷塊和斷鼻等構造的高部位,則演變為常規油氣藏,油水可以充分地通過重力分異作用,形成下水上油的正常分布。

3.2.5 斷層排列及時間演化對油氣的控制

斷層的發育對古龍地區葡萄花油層油氣藏的形成有著很重要的作用。首先,在烴源巖排烴期間,斷層可以成為烴源巖與儲層之間的通道;其次,在油氣的二次運移中,斷層還可以作為連接不同獨立砂體的通道;另外,斷層還可以在一定條件下對儲層進行封閉,從而形成不同的構造油氣藏和復合油氣藏。

4 結論

1)古龍地區葡萄花油層可劃分為淺水三角洲相和淺水湖泊相,三角洲相以三角洲前緣亞相為主,湖泊相主要為濱淺湖亞相。產油主力相為分流河道微相、席狀砂微相和河口壩微相。

2)不同構造位置,發育不同的油藏類型。向斜低洼地區主要為滯留型非常規油氣藏帶,向斜的四周邊緣地區演變為半滯留型非常規油氣藏帶,在構造高部位為常規油氣藏帶。常規油氣藏類型主要為構造油氣藏、巖性油氣藏和復合油氣藏。

- 長江大學學報(自科版)的其它文章

- 一種改進的多任務級聯卷積神經網絡人臉檢測算法

- A resilient control framework of droop-controlled microgrids for fault-tolerant operation

- Opening flexible resources by integrating energy systems: A review of flexibility for the modern power system

- An overview for emerging control issues in microgrids: Challenges and solutions

- 一種新型含瀝青質儲層解堵液體系的研究

——以四川盆地龍女寺龍王廟儲層為例 - 稠油油藏常溫水驅自乳化效果評價

——以準噶爾盆地昌吉油田吉7井區為例