綜合管廊近距離穿越既有橋梁結構安全風險控制研究*

董留群,張亞楠,柳 獻

(1.同濟大學土木工程學院,上海 200092;2.中交(成都)城市開發有限公司,四川 成都 641402)

1 工程概況及風險識別

1.1 工程概況

某城市中心城區環城地下綜合管廊是國內首條采用6m直徑盾構建設的城市地下綜合管廊,該項目沿該城市軌道交通11號線路敷設并同步建設,主線線路總長約44.9km,在里程DK10+681.423—DK10+717.371,近距離穿越某路跨某鐵路立交橋,隧道施工工法為礦山法和盾構法,如圖1a所示。礦山法隧道與工作井相接,長15m,已施工完成,根據監測結果,礦山法隧道施工過程對既有橋梁結構的變形幾乎無影響。因此,本文主要針對盾構近距離穿越施工對橋梁結構安全性影響進行分析。

圖1 綜合管廊與某路跨某鐵路立交橋位置關系(單位:m)

某路跨某鐵路立交橋橋樁為鉆孔灌注樁,樁長6.5~17.3m,樁徑1.2~1.5m,上部結構為跨徑18m簡支鋼筋混凝土箱梁,根據橋梁權屬單位提供的橋梁結構鑒定資料顯示,穿越段橋梁結構鑒定為C類。穿越段盾構隧道埋深約13.63m,盾構隧道與既有橋梁結構相對關系如圖1b所示,隧道南側橋樁與隧道最小水平距離7.94m,樁底距離隧道頂0;隧道北側橋樁與隧道最小水平距離2.7m,樁底距離隧道頂2.15m。

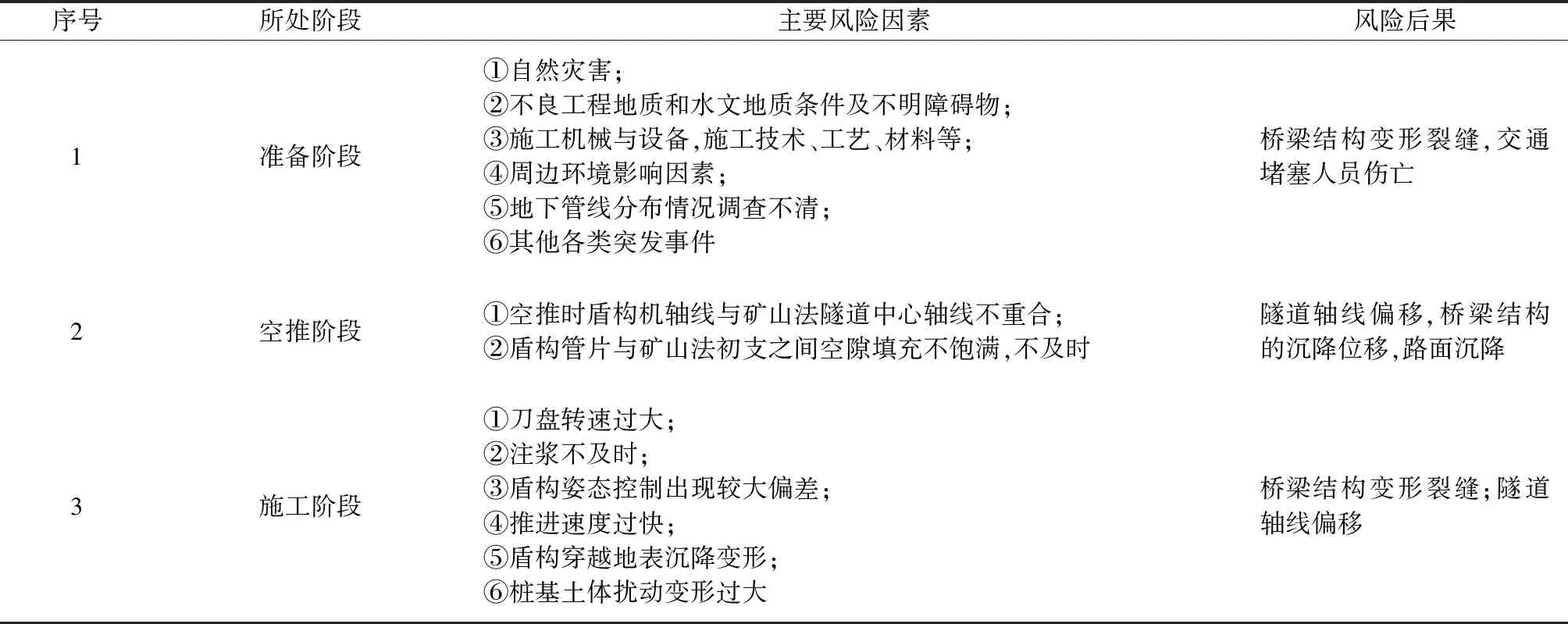

1.2 主要風險識別

通過結合工程特點及現場的實際調研,本文進行風險識別分析,如表1所示。可見,在地下綜合管廊工程盾構區間穿越某路立交橋施工過程中,風險主要存在于盾構施工準備、盾構空推及盾構施工等環節;同時,可能會導致周邊建(構)筑物和地面沉降、橋梁樁基沉降等風險后果。

本文將表1列出的風險后果歸并,得到施工期面臨的主要風險后果為建(構)筑物沉降或位移,進而導致其開裂。同時,盾構穿越施工會引起地層擾動,使橋梁結構樁基及承臺發生變形,并影響橋梁結構安全性。而橋梁結構變形與最大允許變形關系體現了既有橋梁結構的安全狀況,過大變形會導致結構下沉或開裂。地面沉降變形與最大允許沉降變形關系則可反映盾構施工控制效果及盾構施工安全性。這也是綜合管廊近距離穿越既有橋梁結構面臨的主要安全風險控制指標。在數值模型分析及施工過程中也應重點關注這2個指標。

本文將表1列出的風險后果歸并,得到施工期面臨的主要風險后果為建(構)筑物沉降或位移,進而導致其開裂。同時,盾構穿越施工會引起地層擾動,使橋梁結構樁基及承臺發生變形,并影響橋梁結構安全性。而橋梁結構變形與最大允許變形關系體現了既有橋梁結構的安全狀況,過大變形會導致結構下沉或開裂。地面沉降變形與最大允許沉降變形關系則可反映盾構施工控制效果及盾構施工安全性。這也是綜合管廊近距離穿越既有橋梁結構面臨的主要安全風險控制指標。在數值模型分析及施工過程中也應重點關注這2個指標。

表1 主要風險識別情況

考慮到既有橋梁結構狀態和近距離施工風險性,盾構穿越施工風險控制方案擬定如下。

1)劃分試驗段、穿越段和保護段,結合數值分析結果和施工經驗確定試驗段盾構施工參數,通過試驗段掘進和信息化監測結果調整優化掘進參數,制定穿越段掘進參數,并進一步在保護段平穩通過,確保施工安全。

2)預埋袖閥管,根據實時監測結果及時注漿。

3)制訂應急預案,應對緊急情況。

2 安全風險評估分析模型

對該綜合管廊盾構區間穿越某路立交橋專項施工方案安全風險評估主要包括:①采用三維數值模型分析,計算對應風險量化指標,評估穿越過程風險大小;②基于數值分析結果及風險分析評估,提出施工風險控制方法并應用于工程實踐。

本節主要介紹數值模型分析方面的內容。

2.1 工程條件

該綜合管廊盾構法隧道采用外徑6.0m、內徑5.4m鋼筋混凝土預制管片,管片厚300mm,環寬1.5m,混凝土強度等級C50。管片環間采用錯縫拼裝,每環管片環間采用12根M24螺栓連接,環內采用10根M24螺栓連接。穿越段地層由上至下為:①1填土、②1B淤泥質土、③1粉細砂、⑤N-2粉質黏土、⑦1強風化粉砂礫巖、⑧1中風化粉砂礫巖、⑧3中風化泥質粉砂巖、⑨1微風化粗砂礫巖。

2.2 有限元模型及參數設置

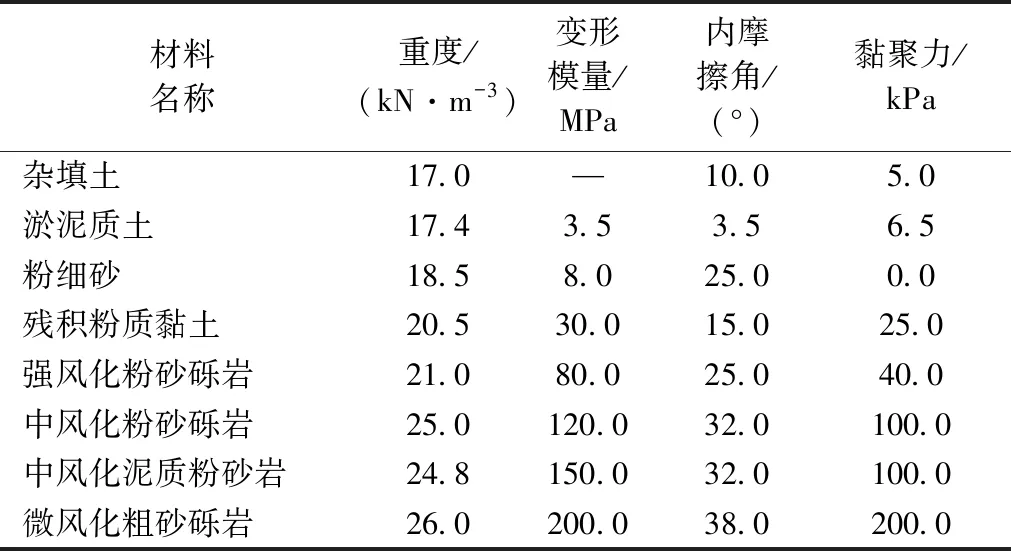

基于該綜合管廊近距離穿越某路跨某鐵路立交橋工程案例,采用MIDAS/GTS建立三維數值分析模型。按實際尺寸110m×100m×60m建模,包括綜合管廊礦山法隧道、盾構法隧道和橋梁上部結構、承臺結構、梯段結構及橋樁結構,邊界條件為側面約束法向位移,底部約束x,y,z3個方向的位移,三維模型如圖2所示。模型中,地層采用修正莫爾-庫侖彈塑性模型,采用的土體物理力學參數如表2所示,立交橋樁基采用樁單元,橋墩、梁、承臺采用3D實體單元,暗挖段隧道、盾構法隧道采用殼單元進行模擬,錨桿采用植入式桁架單元,結構材料按彈性本構考慮,參數根據GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》(2015年版)選取,如表3所示。

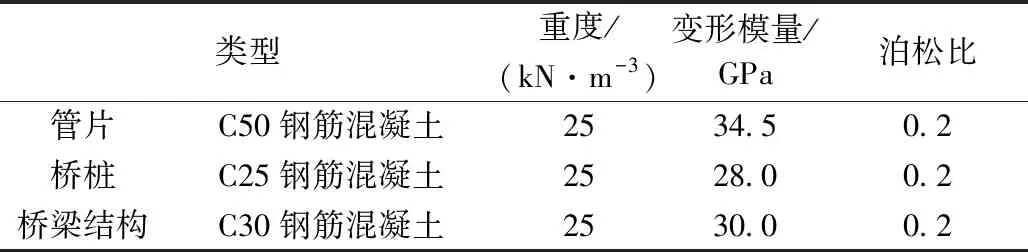

表3 結構材料力學參數

圖2 綜合管廊穿越某路跨某鐵路立交橋數值分析模型(單位:m)

表2 巖土計算參數

2.3 數值模擬過程

為真實反映初始應力狀態、綜合管廊穿越施工及參數調整對橋梁結構的影響,各階段應力釋放比例分別為:開挖階段釋放30%,管片拼裝階段釋放60%,隧道貫通后釋放10%。本次數值模擬主要步驟如下。

1)根據實際地層參數給相應的幾何模型賦予參數并進行地應力平衡。

2)生成立交橋,根據實際情況賦予結構參數,清零位移場。

3)進行隧道分步開挖及支護,模擬綜合管廊穿越施工過程,計算得到地層位移和既有橋梁結構受力變形情況。

2.4 模擬結果及結構安全分析

本文基于橋梁結構變形及地面沉降變形計算結果,判別綜合管廊穿越施工過程中橋梁結構安全性及施工風險控制效果。據前述模擬步序對綜合管廊近距離穿越施工的計算,得到地表及隧道結構豎向總位移,如圖3所示,可見綜合管廊隧道穿越施工后,土體總位移最大值為4.45mm,豎向位移最大值為3.91mm,沿隧道軸向位移最大值為1.12mm,垂直于隧道軸向擠出位移最大值為2.22mm。另外,綜合管廊隧道結構總位移最大值為3.62mm,豎向位移最大值為3.60mm,沿隧道軸向位移最大值為0.54mm,垂直于隧道軸向擠出位移最大值為2.54mm。

圖3 土體及隧道結構位移

綜合管廊隧道穿越施工后,既有橋梁結構位移情況如圖4所示,可知盾構隧道穿越施工后,橋梁樁基總位移1.34mm,其中x,y,z方向的最大位移分別為0.18,0.55,1.33mm,相鄰樁基最大沉降差為0.13mm,相鄰橋墩最大沉降差為0.2mm;承臺結構總位移為1.34mm,其中x,y,z方向的最大位移分別為0.05,0.26,1.33mm,相鄰承臺最大沉降差為0.4mm;上部結構總位移為1.33mm,其中x,y,z方向的最大位移分別為0.13,0.33,1.32mm;梯段結構總位移為4.45mm,其中x,y,z方向的最大位移分別為0.47,1.15,4.43mm。

圖4 橋梁結構位移

據上述結果,得到綜合管廊穿越施工過程中各控制因素安全指標,如表4所示,可知綜合管廊近距離穿越既有橋梁施工過程中,既有橋梁結構各位移值均滿足規范控制標準要求,穿越施工過程安全可控。其中,安全系數最小的結構為梯段結構(3.4),該結構為天然基礎,安全性主要由天然地基承載力決定,由于穿越過程中地表位移最大,故其安全系數最小。安全系數第2小的為隧道結構,故在施工過程中應注重梯段結構及施工自身風險控制。

表4 綜合管廊穿越施工過程中各控制因素安全指標

3 施工風險控制

由于本次綜合管廊穿越既有橋梁結構距離近,既有橋梁結構服役時間長、鑒定為C類結構,服役性能較差。因此,通過建立三維數值分析模型,對穿越施工過程中結構安全性進行分析。結合該工程地質情況及以往施工經驗,初步制定盾構穿越施工參數及風險控制方案,通過信息化監測結構實時調整優化施工參數,確定最終穿越施工參數。從源頭降低風險,確保穿越施工風險可控,保證橋梁結構安全。針對綜合管廊近距離穿越既有橋梁結構,施工風險控制方案主要包括施工準備、盾構施工措施、監控量測及應急預案。

3.1 施工準備

施工前對跨某鐵路立交橋竣工圖資料進一步復核確認,全面掌握既有橋梁結構相關設計信息,定測橋樁位置進行復核,并進行結構狀態評估及初始狀態記錄,征得權屬單位同意,和權屬單位簽訂安全協議,編制聯動應急預案。摸清周邊管線情況,進行必要的地質補勘,編制專項施工方案,指導實際施工。

3.2 盾構施工措施

為更好控制施工風險,將盾構施工劃分為試驗段、穿越段和保護段,其中試驗段為穿越段前20m,穿越段為盾構機刀盤進入穿越橋梁起始里程點前6m至盾尾脫出高架的終止里程點后6m,保護段為穿越段后24m。

在盾構試驗段,根據數值分析、地質勘察資料和施工經驗,設定多種推進參數、嘗試不同推進模式,掌握同類型地層的地質特性、變形規律。通過實時監測對穿越施工過程中推進速度、出土量、土倉壓力、膨潤土注入情況、總推力、掘進速度、注漿量及注漿壓力、泡沫參數設置、土體改良劑注入情況與地表沉降量、深層土體變形情況進行詳細、科學的多參數聯動分析,掌握不同地層中盾構機參數與地層位移規律及結構受力狀況的關系。施工過程信息化監測的數據為調整優化掘進參數提供了重要依據,調整優化施工參數,獲得穿越段盾構施工參數,優化數值分析模型。同時,在試驗段需預先調整好盾構姿態,以較好姿態穿越橋樁。

在盾構穿越段,對根據試驗段獲得的盾構施工參數進行設定,如表5所示。及時進行同步注漿和二次注漿,同步注漿漿液凝膠時間4h,注漿配合比為水泥∶砂∶粉煤灰∶水∶膨潤劑=160∶600∶370∶500∶50。二次注漿壓力為0.3MPa,每孔注漿量控制在0.8m3,二次注漿時遵循少量、慢速、低壓、多次、跳孔注漿。在穿越施工過程中,根據土體及橋梁結構位移監測結果進一步優化掘進參數,控制土體位移和橋梁結構位移,確保橋梁結構運營安全,控制施工風險。

表5 綜合管廊穿越施工過程中掘進參數

在盾構保護段,為確保整個穿越過程成功,有效控制地面沉降,在該區段施工時仍需對土壓力、推進速度、出土量、注漿量和注漿壓力設定與地面沉降監測結果進行對比分析,嚴格控制土體沉降和位移,保證盾構穿越穩定性,確保既有橋梁結構運營安全。

3.3 監控量測及應急預案

本次綜合管廊近距離穿越既有橋梁結構施工采用信息化監測,快速采集和處理數據,并及時傳送至盾構操作室,及時調整掘進參數,控制穿越施工風險,其中監測項目不限于土體位移、隧道結構拱頂位移、橋梁結構裂縫、傾斜、沉降等。在穿越施工前準備好應急物資,并制訂相應的應急方案,信息化監測及應急預案啟動流程如圖5所示。在穿越施工過程中,如橋梁沉降出現報警情況,將首先啟動預埋袖閥管注漿方案控制沉降。穿越施工結束后,應對土體及橋梁結構位移等監測內容進行持續監測,確保監測數據收斂穩定后方可結束。

圖5 信息化監測及應急預案啟動流程

4 施工控制風險結果

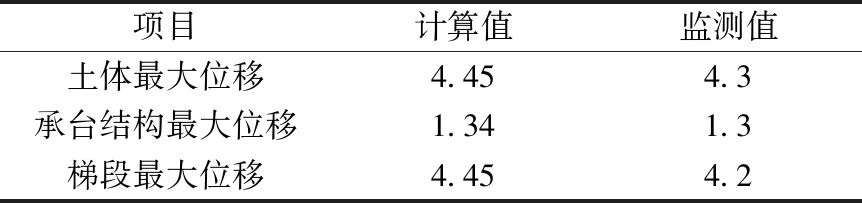

施工過程中現場監測數據與計算值對比如表6所示,可知優化后數值模型分析結果與實際監測結果基本吻合,土體最大位移為4.3mm,橋梁樁基及承臺結構最大位移為1.3mm,梯段結構最大位移為4.2mm,土體位移及橋梁結構位移均滿足規范要求,結構安全性良好。本次穿越施工過程監測結果表明,根據數值計算和施工經驗初步制訂施工風險控制方案,通過試驗段掘進和信息化監測反饋調整優化施工參數,并進一步完善風險控制方案和分析模型,具有較高的可行性,風險控制效果較好,可保證既有結構安全性。

表6 綜合管廊近距離穿越某路跨某鐵路立交橋過程計算結果與監測值對比 mm

5 結語

1)根據數值分析結果、地質情況及工程經驗初步制訂施工風險控制方案,通過試驗段掘進及信息化反饋調整參數,進一步完善風險控制方案,形成了一套行之有效的包含數值模擬、施工反饋、施工控制的安全風險控制方案,具有較好的實施效果。

2)數值分析探明了施工風險關鍵控制指標,為施工提供了指導建議。同時,穿越施工過程中,現場實測結果與數值分析計算結果基本吻合,土體數值計算最大位移為4.45mm,實測位移為4.3mm,橋梁結構各指標滿足規范要求,表明穿越施工風險控制方案較合理。

3)本次穿越施工過程中,信息化監測反饋施工為調整優化掘進參數提供了重要依據,是完善風險控制方案的關鍵因素,且以土體及結構變形作為主控指標具有可行性,建議在相近工程中開展推廣應用。