動態

拍赫茲通信新框架助力6G移動通信

我國科研團隊日前在國際學術期刊《數字通信與網絡(英文)》上發表了“拍赫茲通信:用于無線通信的光譜融合”的研究成果,為6G移動通信提供了新思路。

5G移動通信已進入商用化部署,各國紛紛瞄準未來6G移動通信展開研究工作,力圖搶占技術快車道。為了實現全頻譜和空間全覆蓋的終極目標,有必要梳理人類所有可用的無線通信頻段,在排除具有強輻射且對人體有害的X光波段及太赫頻段之后,拍赫茲頻段成為僅剩的可用通信頻譜資源。近年來,針對特定應用場景,學術界和產業界曾嘗試以多種光波作為信息載體的無線光通信技術,但這些技術僅使用拍赫茲頻段內的碎片化頻譜,嚴重制約了通信網絡全局資源優化性能。拍赫茲通信擁有超大帶寬和超高空間分辨能力,能兼容匹配多種形態的新型移動終端和“空—天—地—海”的全空間應用場景,滿足“人—機—物”互通互聯。

這項研究首次提出了拍赫茲通信新體系框架,突破了傳統肉眼視覺的光譜分段方法,有機融合紅外光、可見光和紫外光多段頻譜,實現拍赫茲全頻段的有效開發利用。通過頻譜感知智能選擇波長與空間通道,揭示了全頻段信號傳輸特性和環境噪聲影響,展現了拍赫茲通信在室內、室外和水下等全空間場景下的通信距離和數據速率性能極限,并挖掘了拍赫茲載波潛在的偏振和角動量維度特征以用于信號調制與復用,能實現通信鏈路和網絡的靈活智能配置,服務于全息通信等新型高速業務與應用。

2021年度全球生態環境遙感監測報告發布

12月20日,由科技部國家遙感中心組織編制的2021年度全球生態環境遙感監測報告正式發布。

報告具有3個亮點:一是成果多。2021年共部署4個專題,產出23個數據產品,是開展專題研究最多的年份之一,產出數據產品也是歷年最多;二是更加突出可持續發展目標。4個專題報告從選題上直接對標可持續發展目標,而且以聯合國2030年可持續發展目標提出的2015年為基準年,對目標提出前和提出后的陸域生態系統狀況、糧食生產形勢等進行監測對比分析,從而反映全球可持續發展進展情況;三是在分析深度上更下功夫。如湖泊專題,不僅分析了氣候變化背景下湖泊水量的變化,還進一步對危害淡水安全的藻華爆發情況進行了長時間序列的監測分析。

各國紛紛瞄準6G移動通信展開研究工作

報告未來將聚焦糧食安全、“雙碳”目標與氣候變化、可持續發展等全球性熱點問題及冰凍圈、生態環境脆弱區等重點區域開展遙感監測與分析。目前已確定2022年兩個專題是“北極冰雪與生態環境變化”和“全球大宗糧油作物生產與糧食安全形勢”。

科技部自2012年啟動“全球生態環境遙感監測年度報告”工作,截至2021年已連續10年發布了29個專題報告。該項工作為國家重大戰略、國際社會可持續發展和應對氣候變化提供了科學數據和決策支撐,是助力我國遙感科技走近世界舞臺中央、推動我國深度參與全球環境治理的具體舉措和務實行動。

世界最強流深地加速器首批成果發布

中核集團披露,中國首個深地核天體物理實驗項目——錦屏深地核天體物理實驗首批實驗成果發布會12月18日在北京舉行。首批發布4個核天體物理關鍵反應實驗研究,測量靈敏度和統計精度均高于國際同類裝置水平,達到國際核天體物理直接測量的最大曝光量、最寬能量范圍和最高靈敏度。

此舉標志著中國核天體物理實驗研究步入國際先進行列,中國成為世界上第三個具備開展深地核天體物理研究的國家。美國核天體物理聯合會前主席邁克爾·威徹、歐洲射線天體物理實驗室負責人羅蘭·戴爾、日本國家天文臺尾野敏貴分別發來視頻祝賀和肯定。

據介紹,核天體物理是基礎科學研究的前沿領域之一。中國物理學長期發展規劃中將核天體物理列為重要發展領域,而基于深地實驗室的天體核反應測量能夠提供最基礎和精確的實驗數據。

中國錦屏地下實驗室位于四川省涼山州錦屏山,是目前世界上最深的地下實驗室,垂直巖石覆蓋達2400米。為更好開展核天體物理關鍵反應直接測量研究,中國原子能科學研究院牽頭聯合中國科學院近代物理研究所、北京師范大學等國內外優勢力量,在中國錦屏地下實驗室完成深地加速器安裝運行。2020年12月26日,強流加速器成功出束,成為世界上最強流深地加速器。

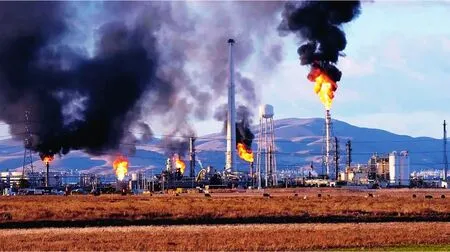

中國建成國家溫室氣體觀測網

中國氣象局發布我國第一份國家溫室氣體觀測網名錄,這標志著我國首個溫室氣體觀測網基本建成。此舉將進一步豐富我國地面氣象觀測站布局,提升氣候變化監測評估能力,持續為我國碳達峰、碳中和行動成效科學評估與碳排放核算提供數據支撐。

溫室氣體是引起氣候惡化最主要的大氣成分。此次發布的觀測網名錄包含60個覆蓋全國主要氣候關鍵區,并以高精度觀測為主的站點,由國家大氣本底站、國家氣候觀象臺和國家及省級應用氣象觀測站(溫室氣體)等組成。其觀測要素涵蓋《京都議定書》中規定的二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮7類溫室氣體。

我國是世界上較早開展溫室氣體本底觀測的國家之一。中國氣象局綜合觀測司司長曹曉鐘介紹,這張“網”背后,是中國氣象局代表中國長期持續參與世界氣象組織大氣成分觀測計劃,近40年探索積淀形成的觀測、標校、產品、應用、服務完整業務體系。

溫室氣體是引起氣候惡化最主要的大氣成分

“這將是一張影響深遠的觀測網。”中國工程院院士、中國氣象科學研究院研究員張小曳介紹,依托長序列數據和專業人才隊伍,2021年以來中國氣象局成立了國家級溫室氣體及碳中和監測評估中心,在多個省份設立分中心,建成我國碳中和行動有效性評估系統,準確區分全球、區域、城市等不同尺度的自然碳通量和人為碳通量,為實現雙碳目標貢獻力量。

國家數值風洞套裝軟件迎來首次“合龍”

12月17日,中國空氣動力研究與發展中心歷經4年研發的、國產計算流體力學可視化軟件NNW-TopViz在成都正式發布。這是國家數值風洞套裝軟件全體系的首次“合龍”,標志著我國流體力學軟件在自立自強道路上邁出了關鍵一步。

據項目相關負責人介紹,國家數值風洞工程由中國空氣動力研究與發展中心聯合國內數十家優秀單位共同建設,將在我國計算流體力學領域建成擁有自主知識產權、面向國內開放共享、達到世界一流水平的標志性戰略基礎設施。目前已發布網格生成軟件NNW-GridStar、流場仿真軟件NNW-FlowStar、“風雷”開源軟件NNW-PHengLEI,此次流場可視化軟件NNW-TopViz的發布,是國家數值風洞套裝軟件的首次“合龍”,正式完成套裝體系。

該套裝軟件可實現高精度的流體計算機仿真模擬,計算各項氣動性能,幫助研究人員直觀、有效地洞察流場數據的內涵與本質,快速、準確、全方位地把握流場要素特征信息、流動機理和變化規律,可廣泛應用于航空航天、地面交通、能源動力等領域。

由此,我國數值風洞工程完成了對流體力學計算全流程的覆蓋,具備對該領域進口商業軟件的整體替代能力,打破了流體力學工業軟件“卡脖子”之痛。據了解,相關研發機構將繼續緊盯流體力學相關的國家需求,帶動全國100余家航空航天部門、科研院校、制造企業共建共享,推動相關工業軟件生態圈的深度融合。