蠶絲被產業發展及其關鍵質量性能指標分析

陳思宇,張鈴娟,戈 磊

(南通市纖維檢驗所,江蘇南通 216000)

0 引言

蠶絲是天然纖維中手感最好、質地最輕柔的一種纖維,它是制作紡織用品的上乘原料。蠶絲被是以蠶絲綿為主要填充物的被子,且蠶絲綿的質量分數需≥50%。蠶絲被具有貼身保暖、蓬松輕柔、透氣保健等得天獨厚的品質和優點,其天然的舒適性和綠色健康的理念深受消費者歡迎,具有較高的商業價值。目前,蠶絲被已成為絲綢行業產品中最大的一種品類,它所消耗的蠶繭量最大,消費也最熱,其消費人群主要集中于中青年群體[1]。

蠶絲被因其天然的屬性和健康的理念,在高端紡織品被類市場上長期占據重要地位,但因其復雜的工藝和巨大的利潤,使得蠶絲被從生產、銷售到檢測整個產業鏈仍然存在發展不充分、技術水平薄弱、監管措施不力等多種問題,導致市場上出現蠶絲被產品假冒偽劣、價格競爭、供需不足等種種亂象,嚴重影響人們對蠶絲被產品的消費信心[2]。

根據所用蠶繭種類的不同,蠶絲被可分為桑蠶絲被和柞蠶絲被。桑蠶絲被大多是以手工長絲綿、機制長絲綿和短絲綿為主要原料制成的,也有少量的蠶絲被由桑蠶中長絲綿制成。柞蠶絲被是以中長絲綿和短絲綿為主要原料制成的蠶絲被,也有少量的蠶絲被由柞蠶長絲綿制成。根據填充物種類的不同,蠶絲被又可分為純蠶絲被和混合蠶絲被。純蠶絲被是指含有100%蠶絲的蠶絲被;混合蠶絲被是指含有除蠶絲以外其他纖維,且其他纖維的總質量分數≤50%的蠶絲被。在所有類別的蠶絲被中,純桑蠶絲被的價值最高,而混合蠶絲被的價值最低。

1 蠶絲被的產業發展

1.1 蠶絲被產業分布

從蠶絲被產業集群來看(見圖1),勞動密集型和技術密集型是蠶絲被行業最顯著的特點。蠶絲被早在盛唐時期就有宮廷使用的文獻記載,隨后數百年間,不斷發展壯大。自蠶絲被產業形成以來,集群度一直較高。從全國范圍來看,蠶絲被產業主要集中在東部地區,約占全國蠶絲被產業的55%,主要分布在江浙一代,特別是江蘇的震澤和浙江的桐鄉,是我國蠶絲被生產的兩大產業集群,在海內外都享有盛譽。

圖1 蠶絲被產業集群分布圖

隨著全國養蠶繅絲技術的不斷提升,以及國家“東桑西移”工程的實施,蠶絲被產業的生產基地不斷向外擴大,目前已遍及到國內20 多個省市和地區,例如,中部地區的湖北、河南等地,西部地區的四川、陜西等地。中、西部地區的蠶絲被產業分布約占全國蠶絲被產業的28%和17%。

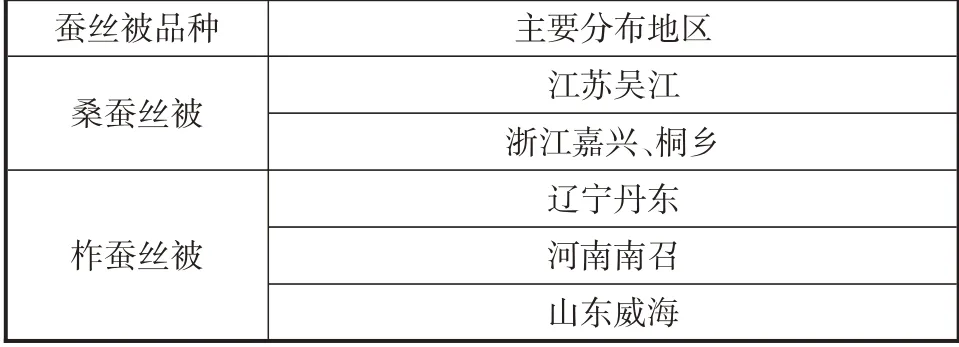

從蠶絲被品種來看(見表1),純桑蠶絲被作為經濟價值最高的一類蠶絲被,其產業主要集中在氣候和水土均適宜桑蠶養殖的江南地區。其中,吳江震澤鎮、盛澤鎮、桐鄉濮院鎮、嘉興王江涇鎮以及湖州南尋鎮自古以來就一直是桑蠶絲被的主要生產基地,被譽為“江南五大桑鎮”。柞蠶絲被產業主要分布在柞蠶養殖適宜的北方地區,比如遼寧、山東、河南等地。其中,遼寧丹東是柞蠶絲被的主要產區,柞蠶產量占全國總產量的70%;山東威海是世界柞蠶發源之地;河南的南召縣被命名為中國“柞蠶之鄉”,是全國唯一的一處優質柞蠶繭出口基地。

表1 蠶絲被品種分布表

1.2 蠶絲被產能分布

近幾年來,整個紡織行業都面臨嚴峻的市場環境,再加上新冠疫情的沖擊,國內蠶絲被產能呈現一定的下降趨勢,甚至不少企業因虧損嚴重而退出了市場。國家統計局數據顯示,從2014年開始,全國蠶絲被的產能呈現逐年遞減的趨勢,2018年全國蠶絲被產量為1 215 萬條,同比大幅下滑39.01%;2019 年產量繼續下降至1 177 萬條,同比下降3.13%(見圖2)。除了受外部市場惡劣環境影響之外,蠶絲被生產企業整體的建設周期較長、生產經營成本偏高等內部因素也是造成蠶絲被產能停滯不前的原因。此外,原料資源的不足也是影響產能的一個重要方面。蠶繭原料深受土地和人力資源的影響,尤其是經濟發達的地區,隨著工業化、城鎮化的推進,土地資源不足的矛盾更為突出,再加上人工成本的逐年攀升、原料資源的匱乏,都導致了蠶絲被產業鏈的供需失衡和價格的大幅波動,給企業的生產經營帶來了較大的風險。

圖2 2014—2019年全國蠶絲被產量

1.3 蠶絲被制作工藝

根據蠶絲被的制作工藝可將蠶絲被分為手工蠶絲被和機制蠶絲被。浙江桐鄉的濮院鎮自古以來就是桑蠶的重要產地,幾乎家家都會手工制作桑蠶絲被,手工制作蠶絲被的技巧更是被代代相傳。手工蠶絲被整個制作工序全部由人工完成,雖然耗時耗力,但所制成的蠶絲被平整貼身,將蠶絲的天然優勢發揮到極致,備受人們的喜愛。

然而,隨著科學技術的發展以及年輕一代勞動力的逐漸缺失,手工蠶絲被正逐漸被機制蠶絲被所取代。雖然機制蠶絲被取代了一部分手工工序,產能上也較手工蠶絲被有所提高,但仍存在技術不成熟、機械化程度不高的尷尬問題。機制蠶絲被的技術不成熟和手工蠶絲被的發展困境,在一定程度上也是導致蠶絲被產能下降的原因。

2 蠶絲被關鍵質量性能指標分析

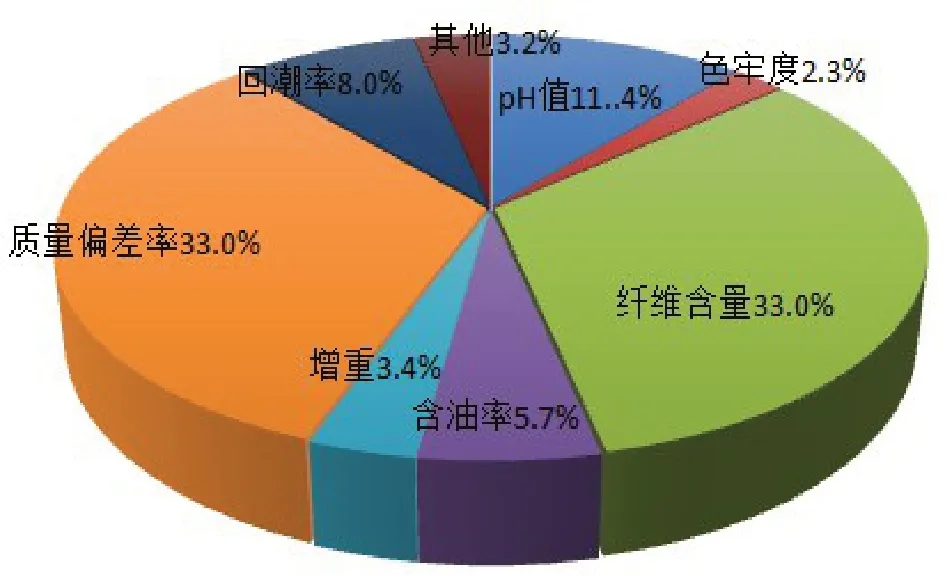

蠶絲被作為直接與人體接觸的一類家居紡織用品,在日常使用過程中需要關注一些與人體健康安全及消費者利益密切相關的關鍵質量性能指標,且這些關鍵性指標也是常見的檢測不合格項目和消費者投訴較多的項目。根據近3 年各省市地區對蠶絲被的監督抽查不合格情況分析(見圖3),蠶絲被的關鍵質量性能指標主要涉及安全性能指標(包括pH值、色牢度)和品質性能指標(包括纖維含量、含油率、質量偏差率、回潮率、增重)。

由圖3可以看出:在蠶絲被統計的不合格項目中,纖維含量和質量偏差率的不合格批次最多,都約占所有不合格項目的33.0%;pH值和回潮率不合格批次次之,分別約占所有不合格項目的11.4%和8.0%;含油率、增重和色牢度不合格批次分別約占所有不合格項目的5.7%、3.4%和2.3%。

圖3 蠶絲被不合格項目統計情況

2.1 蠶絲被的安全性能指標

蠶絲被的安全性能指標是指那些可能對使用者的健康安全產生負面影響的指標。在蠶絲被檢測中,涉及的常見不合格安全性能指標為pH 值和色牢度。

2.1.1 pH值

人體皮膚呈弱酸性,如果蠶絲被的pH 值與人體的皮膚相差太大,過高或者過低都會對皮膚產生刺激,破壞人體的平衡機制,使細菌進入人體造成傷害。抽檢發現的蠶絲被pH 值常超過8.0(偏堿性),這是因為在蠶絲被產品的加工工序中所用助劑大多為堿性化學物質,一旦后續洗滌不充分就會出現堿性(pH值)過高。

2.1.2 色牢度

色牢度直接反映助染劑與纖維的固著程度,包括耐水、耐皂洗、耐汗漬以及耐干摩擦色牢度。若蠶絲被胎套色牢度差,一方面顏色的持久性差,容易掉色、沾色、起球,直接影響蠶絲被的美觀和正常使用;另一方面染料脫落會觸及皮膚,易引起皮膚過敏,也會給使用者的健康安全帶來隱患。蠶絲被胎套色牢度不合格主要是產品在加工過程中使用的印染助劑與面料表面沒有充分固著,從而導致其在后續洗滌或使用過程中脫落。

2.2 蠶絲被的品質性能指標

蠶絲被的品質性能指標是指影響蠶絲被使用價值的指標。在蠶絲被檢測中,涉及的常見不合格的品質性能指標有纖維含量、質量偏差率、回潮率、含油率、增重等。

2.2.1 纖維含量

纖維含量反映蠶絲被胎套和填充物的真實屬性,含量標注與實物不符會直接誤導消費者。比如,標稱“100%蠶絲”的蠶絲被,結果連一根蠶絲都沒檢測到;或標稱“100%桑蠶絲”的蠶絲被,實際檢測下來只有柞絲或者其他纖維等。出現上述不良現象主要與企業生產過程中未嚴格把關、偷工減料、對面料成分的配比與檢驗不夠嚴格、存在隨意或者盲目標注含量有關,不但嚴重影響蠶絲被的價值品質,而且會直接造成消費者的經濟損失。

2.2.2 質量偏差率

蠶絲被的質量偏差率直接反映蠶絲被是否存在缺斤少兩的現象。GB/T 24252—2019《蠶絲被》明確規定蠶絲被的質量偏差率≥-2.0%,但在實際檢測過程中,不合格的質量偏差率少的在-5.0%以內,多的則超過-20.0%。這也直接反映蠶絲被缺斤少兩現象嚴重,且普遍存在。

2.2.3 回潮率

蠶絲被吸濕性良好,回潮率高的蠶絲被易發霉變質,因此對于蠶絲被的回潮率應控制在12.0%以下為宜。在實際檢測過程中,回潮率不合格出現頻率較高,不合格大多數集中在12.0%~20.0%居多。

2.2.4 含油率

蠶絲的含油率主要來自蠶蛹中油脂的滲出或加工過程中添加的物質。含油率高,蠶絲被的回彈性差,易出現板結、收縮等現象,影響蠶絲被的吸濕透氣性能,進而影響蠶絲被的使用年限[3]。

2.2.5 增重

近年來,發現有一些商家用甘油、丙烯酰胺類化學物質對蠶絲綿進行增重處理的現象[4]。增重的目的是為了提高蠶絲綿填充物的“質量”,從而獲取暴利。此法不僅對合法經營的企業造成嚴重影響,同時也對消費者造成了一定的經濟損失。此外,研究發現,經甘油增重的蠶絲被在含油率、回潮率檢測指標方面也常會出現不合格現象[5]。在增重的蠶絲被中,檢出4 種氨基酸(絲氨酸、甘氨酸、丙氨酸、酪氨酸)的質量分數主要集中在40%~60%。

除了上述經常出現不合格的關鍵質量性能指標外,也需要加強對蠶絲被中的甲醛含量、斷裂強度、熒光增白劑等指標的關注。比如,熒光增白劑是為了在視覺上提高絲綿品質、以次充好的典型案例。在蠶絲被檢測標準中,規定不得檢出熒光增白劑,但在實際檢測中,曾檢出過熒光增白劑351。

2.3 蠶絲被質量檢測現狀

蠶絲被性能優異,價格昂貴,但其質量問題卻一直飽受爭議。一方面,蠶絲被可觀的利潤率導致一些企業為謀取利潤,混淆概念,以次充好;另一方面,蠶絲被的質量標準在過去存在較大的爭議,2009 年版的蠶絲被標準已從原料要求、安全要求、使用要求等3 個方面對其主要質量指標進行了分析與評價[6],雖然對規范蠶絲被的質量具有一定的積極作用,但并不完善。后經重新修訂,出臺了最新版的GB/T 24252—2019《蠶絲被》,對蠶絲被關鍵質量指標進行了補充和完善。然而,由于各檢測機構之間的檢測技術水平差異,最終檢測結果也是參差不齊。比如,蠶絲增重、含油率等一些關鍵的檢測項目,各檢測機構在檢測技術上還存在較大差異。此外,一些行業標準在執行上存在漏洞,其要求的技術指標與蠶絲被的國際標準之間存在較明顯的差異,這些都在一定程度上增加了監管的難度。

3 蠶絲被的發展趨勢

未來蠶絲被行業的發展應著眼于技術水平的提升、性能改進及統一關鍵質量性能指標等方面的積極努力:

(1)蠶絲被的生產工藝相對落后,機械化程度低,雖然手工蠶絲被具有更好的品質,但在勞動力成本高昂的當下,如何在不改變蠶絲被品質的情況下提升生產工藝技術,使之朝著更加智能化方向發展將是未來需要攻克的難關。

(2)蠶絲被的優良性能是贏得市場競爭的優勢,但同時也容易造成市場壟斷,區別不明顯,可通過一定技術改性增加蠶絲被性能的多元化,擴展蠶絲被的使用領域。

(3)蠶絲被的相關標準較多,涉及國家標準、行業標準、企業標準以及團體標準。雖然鼓勵標準的多樣化是行業發展的重要手段,但在一些關鍵質量性能指標方面應統一要求,嚴格控制蠶絲被的市場準入條件。各檢測機構之間應建立相對統一的技術平臺,增加相互之間的交流溝通,盡快提升蠶絲被的檢測能力。