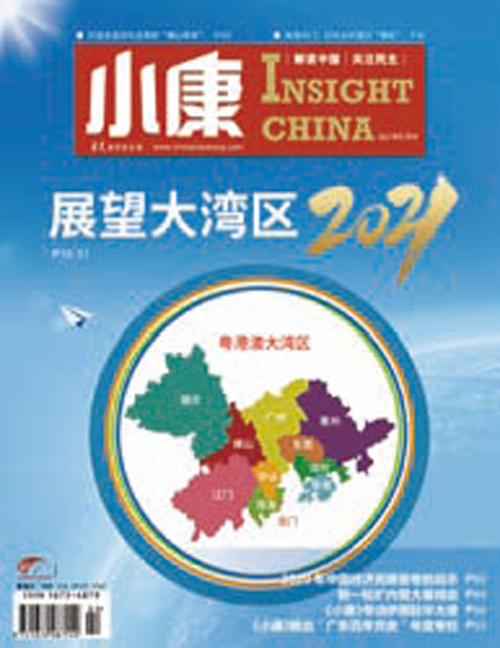

大灣區2021迎來蓬勃發展年

胡剛

2019年2月18日,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式出臺,習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動,為粵港澳大灣區擘畫了壯闊前景。經過近2年的發展,粵港澳大灣區在規劃、交通、科技、經濟、社會等方面取得了長足進展,9+2城市進一步融合,呈現出良好發展趨勢。

《小康》雜志1月中旬刊策劃的“展望大灣區2021!”專題非常及時,也非常有意義。2021年,預計大灣區將在高等教育、大科學裝置、軌道交通、三地規制對接、人員與文化交流、吸納人口人才等方面持續發力,朝著建成充滿活力的世界級城市群、全球一流灣區邁進。

大灣區在以下五個方面在2021年將比較明顯推進:

香港將逐漸走出低谷,進一步融入大灣區。隨著國安法的落地和實施,香港經濟社會逐漸趨于穩定。依托大灣區,香港將鞏固作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位,從而提升大灣區的國際化和全球影響力。建議粵港澳大灣區改名為香港灣區(世界其它三大灣區都是以所在中心城市命名)。

交通建設,特別是軌道交通建設將進一步加快發展。去年以來,灣區9個城市貫徹實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,發力軌道交通領域,大灣區“1小時交通圈”正在快速形成中,更多的軌道交通規劃項目開工建設,成為交通建設高潮年。

科技和高等教育蓬勃發展。以國家目標和戰略需求為導向,大灣區將瞄準國際科技前沿,建設一批體量大、學科交叉融合、綜合集成的國家實驗室和大科學裝置。灣區現有科技創新基地,各類科研機構、大學、企業研發機構將逐漸形成功能互補、良性互動的協同創新新格局。香港著名8所高校在灣區各城市的校區將開工建設或建成使用。

與港澳規則銜接加快推進。通過規則銜接,優勢互補,提升要素跨境跨市流動,三地科技創新協同發展方面將會有較大進展。與此同時,9+2城市在找準自身目標定位的基礎上,將積極加強與周邊城市聯動發展,尋求協同分工,差異化發展,城市間融合加速。大灣區在對外經濟開放度、活躍度方面在國內進一步起著重要的引領作用。

人口人才將爆發式增長。大灣區如今近7000萬人口,隨著大灣區的發展,對人口人才的吸引力會越來越大,2021年可能會吸引外來人口150萬左右,這會是一個非常高人口共生的增長。這也注定了灣區不僅擁有產業集群的競爭優勢,而且未來將因為人口紅利擁有不可替代的地位。

整理行囊再出發

《小康》·中國小康網記者?王際娣

2020年是不簡單的一年,由于全球范圍內疫情的蔓延,各行各業都經歷了一場嚴峻的考驗,經歷了災難的一年,讓很多人都更加珍惜眼前擁有的生活。《小康》雜志在2021年春節推出了“牛年愿景”專題報道。

在我做的多個牛年愿景采訪中,最讓我印象深刻的是廣西百色的致富帶頭人——莫麗珍。2020年7月,我隨采訪團到廣西百色對該地脫貧攻堅工作進行采訪,當時莫麗珍著一身壯族服飾站在人群中很是顯眼,隨后我們參觀了沙糖桔種植基地,目光所及,漫山遍野全是果樹,果樹上拇指大小的幼果掛滿枝頭。莫麗珍告訴記者,目前她開辦的合作社,沙糖桔總種植面積達50000多畝,帶動不少貧困戶走上了脫貧致富路。我曾經在百色采訪過一位貧困戶,他說“在種柑橘之前,家里窮到連油都吃不上,如今經常能吃肉,還給家里添置了洗衣機和彩色電視。”

莫麗珍介紹,種植業是“看天吃飯”的行業,從供肥,到開花授粉,再到掛果長成,其季節性很強,時機一過便會影響一年的收成。近三年來,極端天氣頻出,又遇疫情,眼看壓彎枝頭的果子爛在地里,卻無能為力,2020年幾乎顆粒無收……聽著都讓人感到惋惜,也感受到生活的不易。

“大山深處”的貧困有時候真的超出了很多人的認知范圍。最讓我感動的,是在如此艱難的情況下,莫麗珍沒有氣餒,哪怕接受采訪的時候數度哽咽,但她仍然對未來充滿信心。2020年再難也過去了,新的一年已經制定了詳細的發展計劃,一方面是加強管理,另一方面是加大科技投入,以現代化、智能化耕種來降低果農成本,努力做好溯源大數據管理,打造“圳品”,提高水果的附加值。

當別人還未抹去跌倒的淚水時,她已經擦干血漬又站了起來,也許這就是為什么她能成為致富帶頭人的原因吧。