針刺與艾灸治療面癱的臨床效果分析

鄭友鋒

福建中醫藥大學附屬人民醫院針灸科,福建福州 350004

面癱在中醫學中屬于“口癖”“口眼歪斜”等范疇, 主要因莖乳突內孔神經炎所致的一種周圍性神經麻痹,其病癥屬于臨床上較為常見的類型,常發于夏季與冬季[1-2]。面癱臨床癥狀以口眼歪斜和閉眼鼓腮為主,通常在發病2 d后到達其高峰期,而患者短時間內的面部肌肉會呈現麻木、額紋消失及口角下垂等狀態,不僅對患者聽覺與嗅覺造成不良影響,而且會降低患者的生活質量。面癱臨床治療以西醫藥物為主,但單一用藥的治療方式效果欠佳,而手術治療較易引起患者應激反應,不利于臨床預后[3-4]。因而,亟需對面癱治療方式進行創新與優化,提升其臨床治療效果。鑒于此,該研究方便選取2019年8月—2021年7月于該院展開臨床治療的68例面癱患者為研究對象,分析面癱患者應用針刺與艾灸治療的效果,并探討對患者神經功能的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該院展開臨床治療的68例面癱患者為研究對象,按照單盲分組方式分為常規組與研究組,每組34例。常規組(n=34):男、女患者例數分別為19例與15例;年齡37~74歲,平均(48.14±2.43)歲;病程1~4 d,平均(2.24±0.84)d。研究組(n=34):男、女患者例數分別為18例與16例;年齡35~73歲,平均(48.09±2.35)歲;病程1~5 d,平均(2.31±0.73)d。兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①均經過臨床檢查確診為面癱,符合《周圍性面神經麻痹診斷與治療專家共識(2015)》[5]中的相關臨床診斷標準者;②患者與家屬研讀入組協議書后,自愿參與并簽字確認;③神志清醒者;④經醫學倫理委員會批準。排除標準:①精神異常者;②合并其他嚴重并發癥者;③存在生命危險者;④耳源性病癥者,如中耳炎;⑤惡性腫瘤者;⑥面部創傷者;⑦對針刺或者艾灸治療方式存在禁忌證者。

1.2 方法

常規組對患者施以常規西藥治療,具體操作為:應用抗病毒藥物與糖皮質激素,選擇阿昔洛韋片(國藥準字H20056067;規格:0.2 g×24片/盒),3次/d,2片/次;選擇醋酸潑尼松乳膏(國藥準字H12020123;規格:5 mg×100片),20 mg/次,3次/d,連續應用3 d后逐漸減量。患者持續接受15 d的治療。

研究組施以針刺與艾灸治療,在常規西藥基礎上展開。具體操作為:①針刺。選擇足三里、風池穴、太陽穴、上巨虛穴、攢竹穴、人中穴、翳風穴、太沖穴、四白穴、迎香穴、頰車穴及晴明穴,利用平補平瀉方式對患者施以針刺操作,留針時間為20 min,1次/d。②艾灸。調整患者體位至坐位,對室內溫度進行調節,保持在23℃左右的室溫,避免患者在長期治療中因皮膚暴露出現其他不良反應,將百會穴作為主要艾灸位置,選取適當大小的姜片放置在穴位,姜片需利用細針做針眼操作,之后將艾柱放置在姜片上,點燃艾柱等待其自然燃燒,當患者艾灸位置出現灼燒感后使用鑷子將艾柱與姜片依次移除,等待片刻再次進行艾灸操作,重復3次為1組,每天進行1組操作。針刺與艾灸操作均連續治療5 d后,休息2 d,再次開始治療,共接受15 d的治療。

1.3 觀察指標

對兩組患者治療后的效果、神經功能及免疫功能的情況進行比較,治療效果根據《周圍性面神經麻痹診斷與治療專家共識》進行評估,患者面部神經功能恢復正常,未出現相關連帶運動,面部神經功能改善程度顯著,視為痊愈;患者靜態時其面部運動功能呈輕度不對稱狀態,面部神經功能有所改善,視為顯效;靜態時面部運動功能呈明顯不對稱狀態,面部神經功能有好轉跡象,視為有效;患者靜態時面部運動功能呈現顯著不對稱狀態,患側肌肉比較僵硬,面部神經功能未出現好轉跡象,視為無效,臨床治療總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。神經功能借助面神經功能分級量表(housebrackmann grading system,HBGs)進行評估,分為Ⅰ~Ⅵ級,其中Ⅰ級表示患者面部神經功能完全正常,Ⅵ級表示患者面部運動功能完全喪失[6]。免疫功能檢測包括血清免疫球蛋白A(immunoglobulin-A,IgA)、免疫球蛋白G (immunoglobulin-G,IgG)及免疫 球蛋白M(immunoglobulin-M,IgM)。

1.4 統計方法

采用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行分析與處理。計量資料以(±s)表示,組間差異比較以t檢驗;計數資料以頻數及百分比表示,組間差異比較以χ2檢驗,等級資料用秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

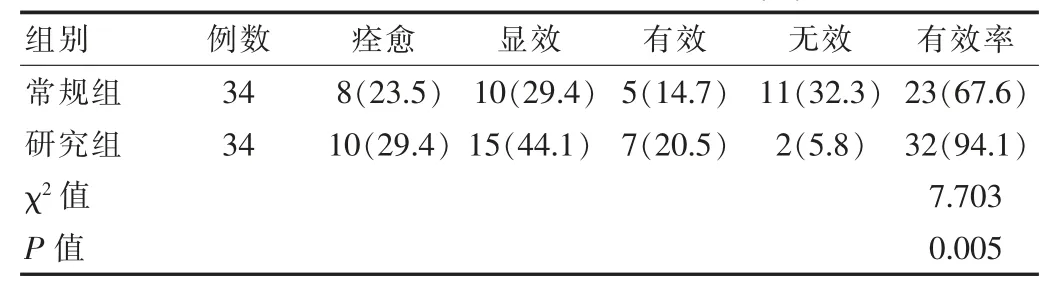

2.1 兩組患者臨床治療效果對比

研究組患者臨床治療總有效率為94.1%,常規組臨床治療總有效率為67.6%,研究組數據顯著優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療總有效率比較[n(%)]

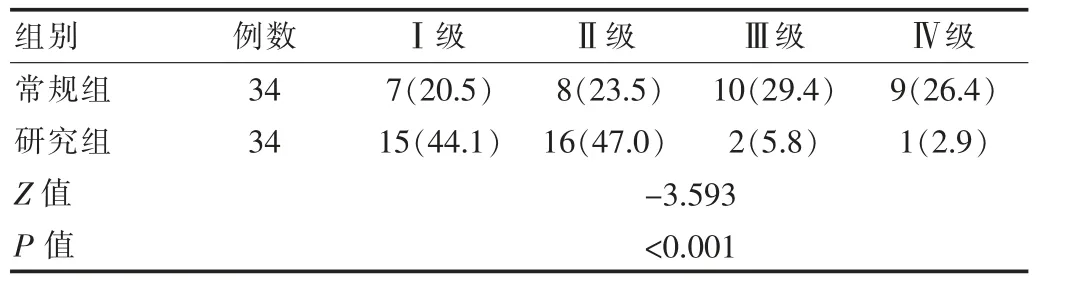

2.2 兩組患者面神經功能對比

研究組患者在面神經功能Ⅰ級和Ⅱ級方面的數據,顯著高于常規組,且在Ⅲ級與Ⅳ級方面的數據顯著低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者面神經功能比較[n(%)]

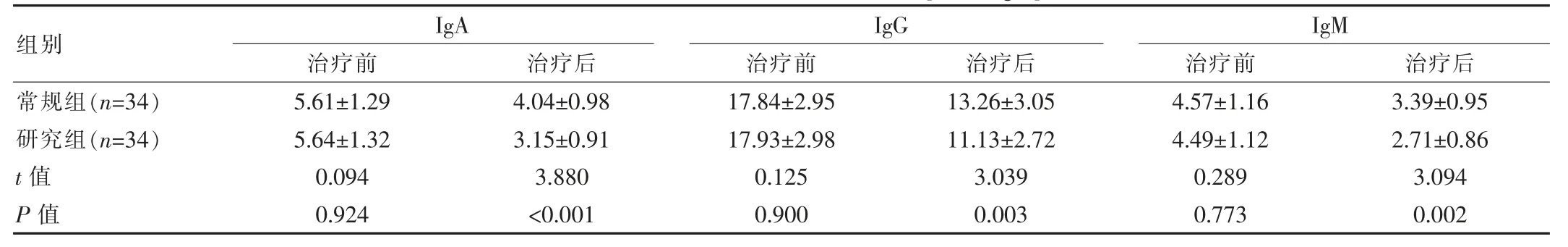

2.3 兩組患者免疫功能對比

常規組與研究組患者在治療前的免疫功能指標對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組患者免疫功能指標各項數據均顯著優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后免疫功能比較[(±s),g/L]

表3 兩組患者治療前后免疫功能比較[(±s),g/L]

?

3 討論

面癱是面神經麻痹的俗稱,起病較急,根據患者損傷位置的不同可劃分為中樞性面癱與周圍性面癱,其中周圍性面癱屬于最為常見的面神經疾病,如未得到有效治療,可致患者出現語言障礙、偏癱及感覺障礙等嚴重情況[7-8]。中醫認為面癱發病與患者正氣缺失、氣血虧損及起居不慎相關,使得風寒與風熱對人體造成侵襲,進而體現在面部[9-10];同時,肌膚在浸淫后,經絡受阻不暢,氣血運行速度變慢,隨著時間的遞增,其面部失榮癥狀越為明顯,進而造成“面癱”[11-13]。西醫認為面癱為面部神經血管出現痙攣情況導致,是多種因素對面部神經造成壓迫,且神經缺乏營養,引起神經出現變性情況,最終形成“面癱”[14-15]。西醫在面癱治療上以藥物治療為主,通常為抗病毒藥物與糖皮質激素,如阿昔洛韋與潑尼松,阿昔洛韋屬于臨床常用的抗病毒藥物,主要在病毒DNA復制方面具有良好的控制效果,而潑尼松可對結締組織增生情況起到抑制效果,調控毛細血管壁與細胞膜的通透性,進而降低炎性滲出情況,對組胺及其他毒性物質的生成和釋放發揮調控效果[16-17]。抗病毒藥物與糖皮質激素聯合用藥在面癱的治療方面具有一定效果,但見效較為緩慢,且通常無法滿足患者與其家屬的預期效果,臨床治療存在局限性[18-19]。針刺是中醫辨證治療的重要方式,通過患者病癥選擇合適的穴位,借助針具在一定的角度和方法配合下刺入人體內,借助捻轉、提插等操作手法對患者穴位施以刺激,進而完成臨床治療,應用針刺方式對面癱患者進行治療,可實現舒經活絡和調理氣血的效果[20-21]。艾灸則利用灸條或者艾絨于患者體表合理的位置進行熏熨與灼燒,借助治療過程中出現的溫度促進機體血液循環,進而作用于面部肌膚,促進面部肌肉痙攣的緩解情況。面癱患者應用針刺聯合艾灸治療可改善穴位附近的血液循環狀態,調整因缺血引起的面部水腫,有助于患者面癱神經功能的恢復[22]。曹玉華[23]研究中顯示,面癱患者經針刺與艾灸治療,其臨床治療有效率為97.9%,顯著高于常規治療組。該研究中,研究組患者臨床治療總有效率為94.1%,其數據明顯優于常規組(P<0.05);該研究在臨床治療效果方面的數據與曹玉華研究結果具有一致性,說明針刺聯合艾灸治療可提升臨床治療效果,改善患者臨床癥狀,對患者的預后具有重要價值。

綜上所述,聯合針刺與艾灸方式對面癱患者展開治療,能夠提高患者臨床治療效果,改善患者免疫功能,促進患者康復,值得臨床借鑒與推廣。