基于學生視角的基礎醫學實驗教學現狀與分析

馬淑蘭,潘鑾鳳,王松梅,謝佐俊,徐 暉,李冬菊

(復旦大學國家級基礎醫學實驗教學示范中心,上海 200032)

0 引言

我國臨床醫學專業的學習大都經過通識教育、基礎醫學和臨床醫學三個階段。在基礎醫學的實驗教學方面,除了解剖學與形態學的實踐外,還包含了以生理學、病理生理學和藥理學3 門學科為基礎的功(機)能學科的動物實驗,以及以細胞與遺傳學、生物化學與分子生物學和病原生物學與免疫學為基礎的生物學實驗[1-2]。這些實驗在基礎醫學教學階段占據較重的分量,對醫學生能力的培養起重要作用。但隨著醫學知識的爆炸性增長,醫學生的課業負擔越來越重;同時社會經濟的快速增長和人類生活方式的改變,疾病譜也發生根本的變化,對人體本身的認識亦發生了重大的改變,而建基于幾十年前的基礎醫學實驗課程設置卻變化不大[3-4]。此外,進入新世紀以來,科技進步日新月異,國家綜合實力和競爭力的提升亟需高等教育切實履行為國育才的使命,服務于“健康中國”等國家層面的戰略規劃[5]。面對這些新的挑戰與任務,醫學高等教育也需要從教學理念、主體地位和教學方法等進行轉變,從以教為主的知識傳授,轉變為關注學生學習成效的卓越人才的全面培養[6-7]。因此,聚焦于學生的視角,對現行實驗課程的教學進行全面調研,通過調查學生醫學實驗課程的學習體驗和收獲,傾聽學生對課程設置、教學安排、教學內容以及教學方法的反饋聲音,從而有的放矢地設計實驗課程、調整教學內容和改革教學方法,改變當今教學改革中學生視角缺席的現狀,滿足學生學習和成長需求,培養適應和引領現代醫學發展,符合和服務未來健康需求的醫學人才。

1 資料與方法

1.1 調查對象

復旦大學臨床醫學8 年制在校教育按學習內容不同,可以劃分為4 個階段:第1 階段為通識教育(第1~4 學期),第2 階段為基礎醫學教育(第5~7 學期),第3 階段為臨床醫學教育(第8~10 學期),第4階段為臨床和科研實踐(第11~16 學期)[8],本次調查對象為2013 級(七年級)和2016 級(三年級)臨床醫學8 年制的在校學生,調查時間為2019 年5~10月;調查對象:①2016 級正處在基礎醫學教育階段的學習;②2013 級已完成第1~3 階段的學習,并進行了一定臨床和科研實踐。

1.2 調查方法和內容

研究采用問卷調查法,調查問卷的內容包括學生基本信息,以及學生對實驗課課程設置、教學方式、教學目標以及考核方式等問題的反饋。

1.3 統計分析

資料采用Epidata3.0 雙人錄入方式,運用IBM SPSS 24.0 建立數據庫,采用描述性統計、卡方檢驗、Fisher確切概率法和秩和檢驗進行統計分析,選取0.05 為顯著性水平。

2 結果

調查共發放紙質問卷136 份,收回問卷136 份,回收率100%。問卷主體問題共計8 個,問題回答缺失2個以上者,視為無效問卷,予以剔除,本次回收有效樣本數為134,問卷有效率98.83%。本次調查有效受訪者134 人,其中2016 級59 人(男22 女37);2013 級75人(男30 女45)。

2.1 實驗課教學內容反饋

為了了解學生對實驗教學內容的看法,特設計了兩個問題:①實驗課程在哪個方面對您的幫助最大?②對于實驗課內容設計的目標,您最感興趣的是什么?通過問題①評估實驗教學內容對學生專業素養的影響,通過問題②了解學生期望的實驗教學內容及收獲。

兩組學生均認為當前實驗課對理論知識理解方面幫助最大。此外,對敬業精神以及醫學人文兩個選項,勾選學生人數為零,也提示學生普遍認為實驗課對培養敬業精神和人文素養幫助不大(見表1)。

表1 實驗課程對醫學生專業素養的影響

2013 級與2016 級兩組學生之間在實驗課內容上的興趣點存在顯著差異,2013 級學生更偏愛前沿技術和研究思路,以及掌握常用的實驗方法。而2016 級學生則更注重理論知識理解(見表2)。

表2 學生期待的實驗課程教學內容情況

2.2 實驗課教學方法反饋

對于實驗課的教學方式,設計了2 個問題:①您最期待的實驗課程教學方式是什么?②您希望自行設計性實驗在實驗課中的占比如何?通過這些問題,了解學生期待的實驗課教學方法以及對當前熱門的自行設計創新性實驗課程的反饋(見表3)。

表3 學生期待的實驗課教學方法使用情況

由表3 可以看出,兩組學生在實驗課的教學方式上沒有顯著區別。從構成比看,2016 級學生更傾向傳統教師帶教,而2013 級學生則對傳統教師帶教,自行設計實驗以及混合式教學都有較高的認可。

對于自行設計實驗在實驗課中的占比情況,兩組學生的認知存在顯著差異(P=0.004),2016 級傾向自行設計實驗的占比為20%,而2013 級則傾向提高到50%(見表4)。

表4 學生認可的自行設計實驗占比情況

2.3 實驗課課程設置相關反饋

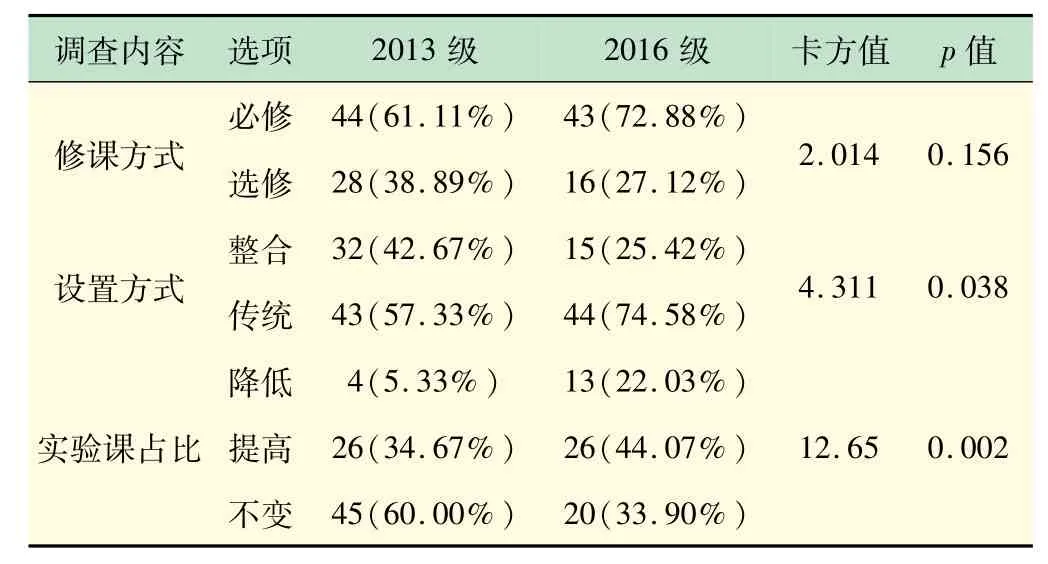

對實驗課課程設置方式、修課方式以及實驗課在整個教學中的占比情況進行調查,結果顯示,在實驗課的修課方式上,兩組同學的選項構成無明顯區別,二者均以贊同必修的修課方式為主。而在課程設置方式上,兩組學生認識明顯不同(P=0.038),盡管二者均以選擇傳統的實驗課設置為主,但2013 級學生選擇整合式課程設置的明顯高于2016 級學生。此外,2013

與2016 級學生之間在實驗課占比問題上也存在差異(P=0.002),2013 級傾向不變,而2016 級則更傾向提高實驗課在整個課程中的占比(見表5)。

表5 學生對實驗課課程設置的反饋情況

2.4 實驗課考核方式反饋

本文對學生最關心的考核方式也進行了調查,2013級與2016 級學生對首選考核方式的分布存在差異,2013 級學生以首選實驗報告為主,而2016 級則對實驗報告和操作考試更為青睞(見表6)。

表6 學生對實驗課考試方式的反饋

3 討論

教育部在《關于醫教協同深化臨床醫學人才培養改革的意見》中要求加強醫學院校教育改革,推進基礎與臨床結合,為以后臨床實踐教學打基礎[9]。因此,醫教協同以質量為核心成為醫學高等教育改革的指導思想,注重醫學知識和醫學職業素養融合的教學模式,有效促進醫學基礎課程與臨床人才培養的銜接[10-11]。醫學教育的最終目標是培養理論基礎扎實、實踐能力強、富有創新精神并具有健全人格的醫生[12]。為了達到這一目標,首先要突破以知識傳授為核心的傳統醫學教育思想和教育觀念的束縛,在基礎醫學實驗教學中探索基于知識傳授、能力培養、價值塑造“三位一體”教育理念下的思政教育[13],有利于醫生職業素養的養成。本次調查發現實驗課對敬業精神以及醫學人文兩個選項,勾選學生人數為零,也提示學生普遍感受實驗課對培養敬業精神和人文素養幫助不大,而醫學實驗課往往是采用分小組教學,實驗材料有活體實驗動物,也有大體老師,這些均為實驗課中融入生命教育[14]、醫學倫理[15]、團隊協作精神[16]等提供了良好的土壤,因此如何在實驗課中加強醫學人文素養的引導需要引起廣大醫學教育者的關注。

在教學內容的設置方面,兩組學生的需求顯著不同(P<0.000),高年級學生青睞于了解前沿技術和掌握常用實驗方法,而低年級學生更傾向理論知識的理解和動手能力的訓練。低年級學生剛剛開始醫學專業課程的學習,尚處于醫學知識的積累階段,且實驗課程的考核,往往包括實踐操作以考查學生的動手能力,由此可見,理論知識的理解和提高動手能力,有助于低年級學生現階段學習任務的完成;而高年級學生已經完成了醫學知識的積累,并進行了一定的科研訓練和臨床輪轉,了解前沿技術和掌握常用實驗方法,無疑會幫助他們解決科研和臨床中的實際問題。因此,教師要高度重視實驗課程的內容設置,需從驗證性、基本動手能力訓練中走出,因為驗證性實驗常常是為了幫助理解理論,但在臨床和研究的實際應用中難以發揮作用。而了解前沿技術開拓了學生的視野,掌握常用實驗方法則可用于今后的科研實驗,這些均為以后的課題申請打下一定的基礎。

高低年級兩組學生在實驗課教學方法的選擇上沒有顯著區別。從構成比看,低年級學生更傾向傳統教師帶教,而高級學生則對傳統教師帶教,自行設計實驗以及混合式教學都有較高的期待。對于自行設計實驗在實驗課中的占比情況,高年級在自行設計占比上顯著高于低年級(50% vs 20%,P=0.004)。高年級學生也更多提倡整合式課程設置。自行設計實驗和整合式課程均打破了現有的學科界限,更注重知識的綜合運用,這也符合高年級學生在經歷了臨床與科研訓練后,對知識需求的理解。因此,整合性、綜合性、設計型、開放型和個體化是今后基礎醫學實驗的發展趨勢,走向從動物、組織、細胞到分子一條線的整體性設計,更注重思維能力和醫生職業素質的培養。同時也需要從獲得理想實驗結果的桎梏中走出,更多是整體考量,從邏輯能力、批判思維、團隊精神、倫理愛心、責任擔當等方面來設計基礎醫學實驗,提高實驗層次,增加實驗深度拓展實驗廣度,實現人才的全面培養。

醫學是一門實踐學科,而基礎醫學實驗課是醫學教育中重要的實踐性環節,在醫學生實踐能力培養中占有重要地位,其授課質量直接影響醫學人才的培養,而關注學生視角,傾聽學生聲音,通過學生的學習體驗和就讀經歷的反饋,幫助教育者了解基礎醫學實驗教學存在的缺陷,從而有的放矢進行教學改革,構建人才培養目標與學生學習成長需求相一致的實驗教學體系,成為醫學教育工作者的首要任務,這既是服務醫學生成長成才的迫切需要,也是培養新時代醫學人才的關鍵和根本。