高軌衛星平臺在軌頑存技術體系

李文龍,孔祥龍,馬 偉,楊麗麗

(上海衛星工程研究所,上海 201109)

0 引 言

航天技術在國家戰略中的地位日益提升,高軌(geostationary earth orbit,GEO)衛星因其定點持續觀測和覆蓋范圍廣闊的優勢,成為各航天大國發展重點。GEO衛星普遍規模大(美國全球寬帶通信衛星)、研制發射成本高(幾十億至上百億)、戰略地位突出(美國的軍事通信和預警衛星大多為GEO衛星),一旦受損將帶來巨大損失。

GEO衛星平臺既要經歷惡劣的空間環境(包括輻照環境、空間碎片等),同時隨著太空戰場化趨勢凸顯,未來還將面臨各類主動威脅,亟需提高衛星在軌頑存能力。美國洛馬公司推出的A2100M平臺[1]設計中已考慮平臺強生存能力,該平臺具有半年以上自主運行能力,同時具備強抗干擾和激光告警防護能力,平臺采取了抗輻射加固設計,軌道機動性能高。

馬驍兵等人[2]對GEO衛星平臺被動防護體系和相關技術開展了研究,歸納了不同類型威脅源及其特點,提出了GEO衛星平臺的被動防護需求以及被動防護體系總體框架和相關的關鍵技術,但是僅限于被動防護。劉必鎏等人[3]提出了衛星系統防護,從頂層設計出發提出了衛星系統防護思路,但只考慮了主動威脅,不夠全面。李發泉等人[4]論證了激光告警系統技術指標。閆軍等人[5]針對天空一號開展了空間碎片防護設計。段敏等人[6-7]在新型結構材料防護技術方面開展了碎片防護結構損傷和防護特性分析,設計了碎片防護結構。Aleksandr等人[8]研究分析了分層陶瓷-鋁合金緩沖結構在空間碎片防護中的潛力,指出該結構具有更好的將空間碎片進一步破碎的能力,有望取代全鋁合金緩沖結構。Yunho等人[9]分析了基于剪切增稠液體填充的新型功能材料對中低速撞擊目標的防護特性。該團隊還提出一種“龍鱗”柔性金屬緩沖結構,用于防御空間碎片的超高速撞擊,并分析了其撞擊特性[10]。張旺勛等人[11]考慮了衛星導航系統安全防護。Deborah[12]分析了網絡安全對衛星通信的威脅和發展趨勢。熊玉卿[13]討論了星載光學遙感儀器的激光防護技術。但這些研究主要關注平臺局部防護能力,未考慮衛星平臺系統級防護能力。

本文將針對GEO高價值衛星平臺的防護技術開展系統性研究,首先提出在軌頑存技術體系(technology system of on-orbit strong survivability,TSO2S2),然后分別對威脅源及損傷效應進行綜述,并給出綜合告警和綜合防護技術手段,支撐高價值衛星平臺的后續發展。

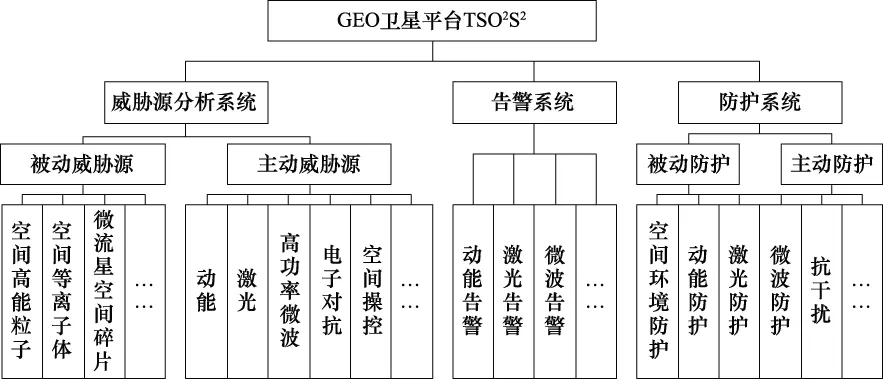

1 TSO2S2

本文定義GEO衛星平臺TSO2S2的內涵是:通過梳理影響平臺在軌生存能力的威脅源,分析威脅源損傷機理和損傷效應,提出威脅發現、告警以及有效降低對平臺破壞的技術手段,從而有效提升平臺在軌生存能力。平臺TSO2S2架構如圖1所示。

圖1 TSO2S2架構Fig.1 TSO2S2 architecture

2 平臺威脅源及損傷效應分析

GEO高價值衛星在軌運行期間面臨的威脅源可分為被動威脅源和主動威脅源。

2.1 平臺被動威脅源及損傷效應

空間被動威脅源主要來源于空間環境。GEO空間環境威脅主要來源于高能帶電粒子、空間等離子體、空間碎片等。據統計,75%的GEO衛星異常與空間環境有關[14]。其中,空間粒子輻射環境是造成航天器故障的最主要的空間環境要素,Koons等人[15]通過統計航天器故障,認為其中的326個疑似由空間環境效應誘發,299個得到了確認。

此外,隨著太空變得越發擁擠,空間碎片對衛星威脅與日俱增。美國空間監視網2018年6月1日公布的數據顯示,GEO區域存在850個可探測的空間目標和大量無法探測到的空間碎片,且有大量空間目標以大橢圓軌道穿越GEO區域[16]。

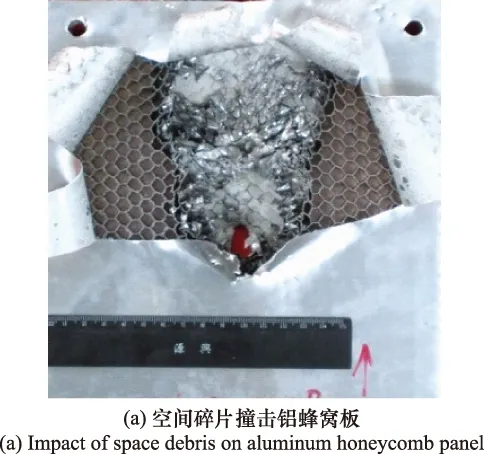

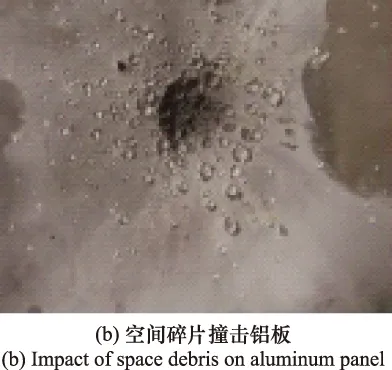

高能帶電粒子對平臺的影響主要表現為總劑量效應和單粒子事件(包括單粒子翻轉、鎖定和燒毀)。空間等離子體對平臺的影響主要包括表面充放電效應、高壓電池陣漏電等。空間碎片則主要是對平臺造成嚴重的結構損傷和熱控系統損傷。對衛星結構的破壞主要體現在:① 蜂窩面板的穿透和蜂窩芯單元結構的失效將產生局部應力集中,使得已產生的裂紋進一步擴展,尤其是當結構板暴露在溫度交變的環境中時,蜂窩面板可能局部起泡;② 隨機分布的蜂窩單元破裂穿孔可以導致蜂窩結構的局部失穩,影響設備的指向精度;③ 蜂窩芯的爆裂損傷可能導致金屬埋件附近的環氧灌注混合物解體,從而造成設備脫落;④ 碎片穿透蜂窩結構而產生的碎片云噴濺物能夠對航天器內部的有效載荷造成較大毀傷,尤其對易損面上或靠近易損面的設備,毀傷效應更明顯,甚至可能引起飛行任務的災難性終止;⑤ 碎片撞擊壓力容器會造成容器壁穿孔、撕裂甚至整個容器發生裂紋失穩,穿孔將產生泄露,裂紋失穩擴展將產生新的空間碎片,高速飛濺的二次碎片將會進一步威脅航天器的安全。空間碎片撞擊鋁蜂窩板和撞擊鋁板后的效果[7]如圖2所示。

圖2 空間碎片撞擊效果Fig.2 Impact effect of space debris

對熱控系統的破壞主要表現在:① 損傷熱控涂層,導致涂層退化;② 損傷熱控包覆,導致隔熱能力下降;③ 破壞流體管路,影響熱量傳遞。

2.2 平臺主動威脅源及損傷效應

GEO衛星平臺面臨的主動威脅源包括動能撞擊、激光照射、高功率微波(high power microwave,HPW)打擊、電子干擾與對抗以及空間操控等。由于電子干擾與對抗通常以降低航天器性能為主要目的,不產生致命毀傷,故本文僅討論其他4類威脅源。

2.2.1 動能撞擊

動能撞擊與空間碎片對平臺車的毀傷機理和毀傷效應基本相同[17],主要區別在于前者是可控的而后者不可控,故此處不再贅述。

2.2.2 激光照射

激光對衛星的破壞主要是對衛星光學敏感器件的破壞,具有有限能量的低能激光器即可對其產生損傷,而當激光的能量提高到一定程度時還可對衛星結構材料產生破壞,具體情況如表1所示。激光對衛星結構材料的殺傷過程主要是熱作用破壞,將沉積的激光能量轉化為熱能,使衛星艙體或要害部件的溫度升高到熔點而燒蝕或達到結構的失效溫度。

表1 激光照射下平臺的典型易損部件Table 1 Typical valnerable components of platform under laser irradiation

衛星的結構材料主要包括以下幾種:聚酰亞胺、砷化鎵、碳纖維、2024鋁蜂窩板以及玻璃鋼,而光學敏感器件材料為Si與HgCdTe。表2給出了材料能量密度閥值估算值以及一定時間內破壞的功率密度閥值。

表2 不同材料能量密度閥值估算值以及功率密度閥值Table 2 Estimation value of energy density threshold and power density threshold for different materials

若考慮增益,兩種光學敏感器件材料破壞閥值將明顯降低。給定不同增益系數,同樣條件下光學敏感器件材料破壞閾值如表3所示。

表3 考慮增益后30 s破壞的功率密度閥值Table 3 Threshold value of power density considering 30 s damage afte gain W/cm2

假設地基激光器功率為P,口徑為D,基于激光傳輸模型,分析不同功率和口徑激光器到達GEO衛星時的功率密度,結果如表4所示。結合表2~表4分析結果可以看出,GEO軌道上,對于平臺結構材料而言,無需對地基激光進行防護設計。對于光學敏感器材料,需綜合考慮激光器能量、口徑和光學增益,例如,對Hg0.8Cd0.2Te而言,若增益最大為106倍,則僅僅當P0=1 MW,λ=3.8 μm,D0=10 cm時,不需防護。因此,在系統設計中必須對光學敏感器材料進行激光防護。

表4 地基激光到達GEO功率密度估算值Table 4 Estimation value of GEO power density of ground-based laser W/cm2

2.2.3 HPM

HPM利用大功率的脈沖微波,通過天線、帆板、電子設備等耦合進入,干擾電子系統、燒毀電子元器件、擾亂系統的正常工作,甚至直接摧毀設備,使整個衛星系統暫時或者永久失去能力[18]。高強度電磁輻射對電子、電氣設備的損壞效應主要有以下幾個方面:① 高壓擊穿;② 器件燒毀;③ 微波加溫;④ 電涌沖擊;⑤ 瞬時干擾。因此,根據衛星收發設備的特點,利用HPM攻擊衛星主要從3個方面著手:即干擾、損毀衛星本體,信息傳輸的通道和信息接收設備。

HPM幾乎對所有利用電子設備工作的系統有效,前門耦合和后門耦合是HPM能量進入電子系統的兩種途徑。前門耦合是通過發射或接收系統的天線進入,后門耦合是通過縫隙、引線、電纜、窗口甚至纖維玻璃、環氧樹脂等進入。通過分析,衛星平臺受到的強電磁輻射敏感環節主要為測控、數傳接收機、半導體器件、互補金屬氧化物半導體器件(complementary metal-oxide-semiconductor,CMOS)、星載計算機、數字集成電路、內存、A/D轉換器等。表5給出了脈沖微波對主要半導體器件的損傷情況,可以看出能量較低的脈沖微波也會引起電子系統發生瞬時干擾。

表5 電子器件的脈沖微波損傷情況Table 5 Pulse microwave damage of electronic device

當HPM對目標照射的功率密度為0.01~1μ W/cm2時,能使相應頻段上的雷達和通信系統受到干擾,無法正常工作;當功率密度為0.01~1 W/cm2時,可干擾傳感器電子設備使其性能降低;當功率密度為10~100 W/cm2時,能使傳感器電子設備失效;當以103~104W/cm2功率密度照射目標時,能通過熱效應瞬間摧毀目標[18]。

對于GEO而言,目標處功率密度與目標距離平方成反比。因此,地基HPM由于作用距離遠,能量衰減嚴重,對GEO平臺影響較小。因此,對GEO衛星平臺產生威脅的主要是天基的HPM。假設天基HPM脈沖功率為100 MW,頻率為10 GHz,天線直徑為3 m,在各距離上的殺傷半徑及功率密度如表6所示。

表6 HPM傳輸效能Table 6 Transition effect of HPM

從表6中可以看出,作用距離為1 km時平臺內電路中的元器件會燒毀導致失效;作用距離為10 km時,平臺測控數傳、導航等電子設備元器件的性能將降低或失效;作用距離大于50 km時,測控數傳和導航系統受到干擾,無法正常工作。

2.2.4 空間操控

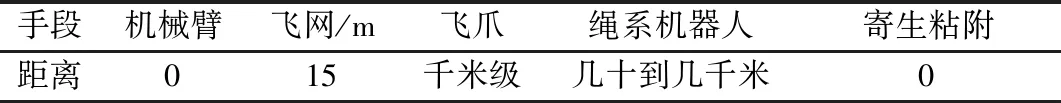

目前,國外正在大力發展GEO在軌服務與維護[19-20]和空間碎片主動移除技術,此類技術可以直接轉變為對當前在軌正常工作航天器的主動操控。空間操控手段包括基于空間機械臂的抓捕[21-22]、飛網捕獲[23]、飛爪捕獲[24]、繩系機器人[25],寄生粘附[26]等。

表7給出了主要的空間操控手段作用距離分析,其中機械臂捕獲、寄生粘附手段需要對目標交會逼近,屬于接觸式操作;飛網和飛爪則可在數十米距離外完成捕獲;繩系機器人作用距離則為幾十米至幾千米范圍[27-28]。空間操控飛行器的基本工作流程[29]通常包括:①目標搜索發現;②遠距離交會;③近距離交會。對于接觸式操作航天器還需設置多個停泊點,因此總的來說,空間操控飛行器一般要求較小的作用距離,且作用時效性比較差。

表7 不同操控手段有效距離Table 7 Effective range of different operation means

3 平臺在軌頑存手段分析

為了提高平臺在軌生存能力,針對不同的威脅源,需采用不同的頑存手段。

目前關于提高復雜空間環境下平臺生存能力的技術相對成熟,本文重點考慮存在主動威脅源時平臺如何提高生存能力,如表8所示。從表8可以看出,主要依賴告警技術和防護技術。

表8 不同威脅對抗手段Table 8 Counter measures against different threats

3.1 平臺威脅綜合告警技術

衛星平臺的告警依賴于天地一體的告警系統,一方面通過空間目標監視網(包括地基、空間和天基手段)形成對地面目標的定位,對天基目標編目、跟蹤、監視和預報;另一方面依靠平臺自身的安全告警。

針對上述主要主動威脅源,設計平臺綜合威脅告警系統,包括運動目標告警(可兼顧空間碎片和操控飛行器)、激光告警和微波告警。

按照功能模塊劃分,平臺綜合威脅告警系統由激光威脅信號檢測分系統、微波威脅信號檢測分系統、運動目標信號檢測分系統、綜合處理控制分系統、電源分系統等組成。

衛星綜合威脅告警設備組成如圖3所示。

圖3 平臺綜合威脅告警設備組成Fig.3 Composition of platform integrated threat warning device

3.2 平臺在軌綜合防護技術

3.2.1 撞擊防護

衛星平臺的撞擊防護手段主要包括:① 軌道機動和姿態機動躲避目標;② 調整飛行姿態、構型布局以及選用防護性能強的結構材料[30]。前者屬于主動防護,后者屬于被動防護。

主動型防護依賴于精確的碰撞告警,對于空間碎片而言,可通過建立更精確的空間碎片環境模型,評估碰撞風險與損害程度,為衛星平臺防護設計提供參考依據。目前國際上的空間碎片環境模型有十余種,大多適用于低軌近地軌道,適用于GEO的模型主要有歐空局的MASTER模型、SDM/STAT模型和德國布倫瑞克大學的LUCA模型,其中形成應用軟件的只有MASTER模型[31]。基于空間碎片環境模型,可對碎片碰撞風險進行評估,目前國外主要的風險評估軟件有美國國家航天局的BUMPER模型,歐洲航天局的ESABASE/ESABASE2模型、德國的MDPANTO模型等,國內主要有MODAOST、ARMOR/ARMORII模型等,且上述模型也在不斷優化更新[32-34]。

被動型防護中,由于平臺姿態和構型布局與任務相關,故主要還是采用基于防護材料等手段的防護結構來加強平臺對撞擊目標的防護能力。

目前航天器針對撞擊目標的防護結構主要有Whipple防護結構(單層、多層、填充式)、網狀防護結構、泡沫鋁防護結構、梯度復合防護結構[35]等。目前應用最多的是填充式Whipple防護結構,相關試驗表明,填充式Whipple防護結構對于小的防護間距是非常有效的(即防護板與填充層的間距對射彈直徑的比S/d<15)。在防護材料的選取上,主要有Nextel、碳纖維、陶瓷纖維、玄武巖纖維、Kevlar纖維、Polybenzimidazole (PBI)材料[36]等,具有不同的性能特征[6,35]。填充式Whipple防護結構中,最早采用的填充層主要由Nextel陶瓷纖維和Kevlar纖維組合,其碰撞極限方程可參考文獻[6,37]。在此基礎上,眾多學者研究了多種防護結構組合的防護方式[38-41],如Nextel/Kevlar與鋁網組合,Nextel/ Kevlar-epoxy纖維等,相比雙鋁板防護結構具有更好的防護性能。通過開展地面彈丸高速撞擊試驗,分析不同撞擊角度、撞擊速度、彈丸密度、彈丸形狀、彈丸尺寸、靶板厚度等對靶板成坑的影響,同時綜合考慮結構質量及空間環境適應性,設計合適的平臺防護結構。

因此,對于GEO衛星平臺,首先通過高精度的碰撞概率評估模型,確定平臺部組件防護,包括平臺碰撞風險較高區域的局部結構加強以及平臺器件的結構防護等。

3.2.2 激光防護

激光對平臺的損傷主要是對光學器件的損傷和對結構材料的毀傷,對光學器件的防護主要有3種:通過機動避免激光入瞳、采用激光防護薄膜和增加眼瞼裝置。而對結構材料的防護則采用激光防護材料。

(1) 基于薄膜的光學器件激光防護

激光防護薄膜有波長防護型和光強防護型兩類。波長防護型激光防護薄膜基于光學線性原理,針對特定波長具有防護效果,對光強不敏感,采用多層介質膜可有效防護多個特定波長激光。其缺點是難以兼顧傳感器正常工作需求和防護需求,且隨著自由電子激光的發展,激光武器朝著波長可調節的方向發展,此時波長防護型薄膜無法適用。光強防護型激光防護薄膜有基于非線性光學原理和相變原理的防護薄膜。

基于非線性光學原理的激光防護薄膜利用三階非線性光學效應,通過限制器件損傷閾值內激光透射后的光強,保護光學器件免受損傷,具有防護動態范圍大、響應波段寬、響應速度快、可見光透射率高的優點,目前較為成熟的光限幅材料有C60,其他還有碳納米管、卟啉、金屬酞菁和聚炔等。劉星等人[42]開展了基于碳納米粒子的非線性散射激光防護技術研究。非線性薄膜存在損傷閾值較低的缺點,有待于進一步研究。

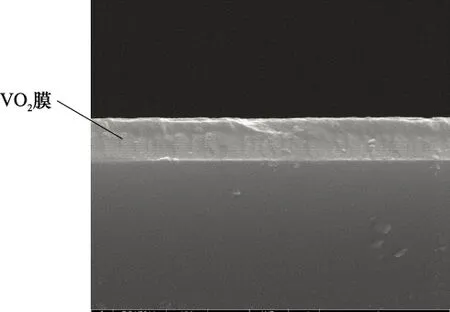

基于相變原理的防護薄膜利用材料吸收能量發生相變來達到阻止激光的目的,能夠兼顧信號接收和防護功能。目前研究較多的相變材料有VO2薄膜以及TiO2/SiO2復合薄膜。VO2薄膜對于λ<1.8 μm的入射激光吸收率高,相變響應速度快,當激光λ>1.8 μm時,能量輸入門限高,響應時間長,易導致還未相變時探測器已損壞的情況,因此常將其與C60等非線性光學材料結合,互相彌補缺陷,提升防護能力。VO2激光防護膜如圖4所示。

圖4 VO2激光防護薄膜Fig.4 VO2 thin film against laser

光強型激光防護薄膜雖然能夠有效衰減激光到達光學器件的能量,但是當激光功率到達一定程度時,會對防護薄膜造成損傷,故激光防護薄膜研制目標之一是進一步提升其損傷閾值以應對未來更高功率的激光。

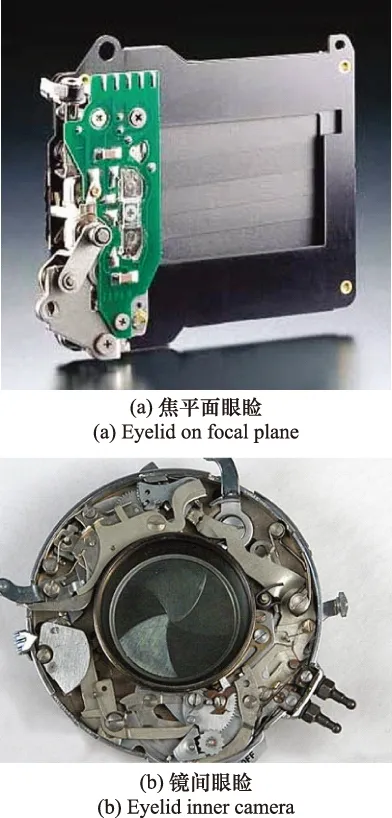

此外,對于光學器件,如光學相機、星敏等,參照國外高價值光學衛星,可增加相機眼瞼進行激光防護,當檢測到激光信號后通過關閉眼瞼將激光隔離。商業相機常用的眼瞼分為兩種,安裝在焦平面的簾幕式眼瞼和安裝在鏡間的由若干片順次交錯的金屬葉片拼接而成的鋼片式快門,如圖5所示。

圖5 兩種激光防護眼瞼Fig.5 Two types of laser protection eyelid

(2) 平臺結構激光防護

平臺結構激光防護主要采用:① 多層反射激光保護平臺,降低激光照射處功率密度;② 關鍵部位采用高激光損傷閾值的材料,如金剛石材料等;③ 改善平臺結構表面狀態,如增強表面光滑度;④ 采用表面激光防護薄膜技術,為結構材料提供激光防護。朱錦鵬等人[43]研究了基于等離子噴涂的反射型激光防護涂層,指出金屬涂層和陶瓷涂層在激光防護領域具有較好的應用前景。

3.2.3 高能微波防護

針對高能微波威脅,除了普通的電磁兼容措施之外,需對幾種典型的衛星設備采取重點防護措施,針對耦和途徑、傳輸路線和敏感部位,得出具體的防護措施。

在高能微波產生的強電磁環境下,平臺主要從4個方面進行防護設計:① 綜合防護;② 測控和數傳接收機防護;③ 綜合電子計算機防護;④ 電源系統和總體電路防護。

(1) 綜合防護

在強電磁環境下,衛星平臺除了要考慮常用的電磁兼容措施以外,還應注意考慮下列措施:① 盡量減小孔面積或增加導電透光膜;② 縮短機殼縫長度;③ 涂敷吸波材料降低殼體內的電磁場強度;④ 增加接地的屏蔽層以降低對電子系統的干擾作用;⑤ 各開口處采用合理的扼流措施;⑥ 導線穿過機殼進入電子設備內部時要設有合理的濾波措施,防止耦合信號進入到電子設備內部;⑦ 敏感元器件的輸入輸出和電源端都應接入鉗位保護元件,防止敏感器件的栓鎖和燒毀;⑧ 適當考慮系統的故障自回復能力,必要時采用重新上電的方法回復系統的正常運行。

(2) 測控和數傳接收機防護

測控和數傳接收機由于必須采用天線接受地面站的指令,因此方向一般都是近似于全向的。防護的方法應該從接收到強電磁輻射時在盡可能短時間內切斷天線到接收機的通道來考慮,即在接收機的輸入端設置鉗位電路,防止接收機的飽和及損傷。

(3) 綜合電子計算機防護

計算機受到干擾主要體現在數字電路的邏輯翻轉和存儲器的數據錯誤以及更嚴重的CMOS電路的栓鎖和燒毀。從干擾的角度來講,又可分為共模和差模兩種情況來考慮。

針對共模干擾,應該重視降低共模干擾的對地阻抗,降低共模干擾的回路電平。這主要是針對供電電源和接地線的改進。具體的措施包括增設共模濾波器、加強接地等。針對差模干擾,由于干擾信號的頻率很高,則應設置低通濾波器,降低差模干擾的回路電平。

(4)電源系統和總體電路防護

系統電路中,為避免過電壓擊穿電源開關,考慮加大開關觸點的絕緣距離,另外還可以在開關觸點的兩個電極之間連接過壓吸收和鉗位電路,抑制過電壓的幅度。為避免導線受電磁場干擾而形成干擾電流,考慮導線的接地屏蔽層,屏蔽電磁場對信號線和電源線的干擾作用。

電源電路一般采用開關方式工作。電源電路既要采用計算機系統的防護措施,還應考慮到電源電路的輸出電壓偏離額定值和開關管燒毀的措施。此外,在開關管回路上要設置限制dV/dt的電路和過壓鉗位保護電路,并且還要設置開關管過流保護電路,以確保開關管誤導通時也能保護開關管不被燒毀。

4 結 論

未來,GEO高價值衛星的戰略地位日益凸顯,作為最重要的空間資產,平臺在軌頑存性設計將成為衛星總體設計過程中不可或缺的環節。本文系統而全面地建立了GEO高價值衛星平臺TSO2S2,建立的“告警+防護”綜合防護體系對于幾類最大的主被動威脅手段具有一定的普適性。本研究可為GEO衛星平臺總體設計提供參考,推動頑存性設計在衛星平臺中推廣應用,為提升未來衛星在軌生存能力提供重要支撐。