遷西縣漢兒莊鈮鉭稀有金屬礦床地質特征

龔傳偉, 張 勃, 王博杰, 李智斌, 趙丙剛

(河北省地礦局第八地質大隊,河北 秦皇島 066000)

世界上的鈮鉭礦床主要分布在加拿大、澳大利亞、巴西、剛果及尼日利亞等地。全世界已探明的鈮儲量約1 150萬噸,巴西的鈮儲量占世界鈮儲量的91.1%。我國鈮鉭礦主要分布于江西、福建、內蒙古、新疆、廣東、湖南等省區,儲量常集中于少數幾種礦床類型或幾個礦床內[1]。礦床類型主要為:堿性巖-碳酸巖型、花崗巖及堿性花崗巖型、花崗偉晶巖型及砂礦床。花崗巖型礦床在我國較為發育,礦產地較多,礦床規模一般以中型為主,品位一般較低(0.01%~0.02%),工業礦物為鈮鉭鐵礦,是我國目前鈮精礦的主要來源之一[2]。堿性花崗巖型礦床一般規模較大,而且品位較高,如內蒙古巴爾哲礦,但礦石成分復雜回收率低,目前尚未開發利用。漢兒莊堿長花崗巖位于馬蘭峪復背斜中段,是河北省內,稀有金屬成礦潛力較好的巖體,具有較好的找礦潛力。

1 地質背景

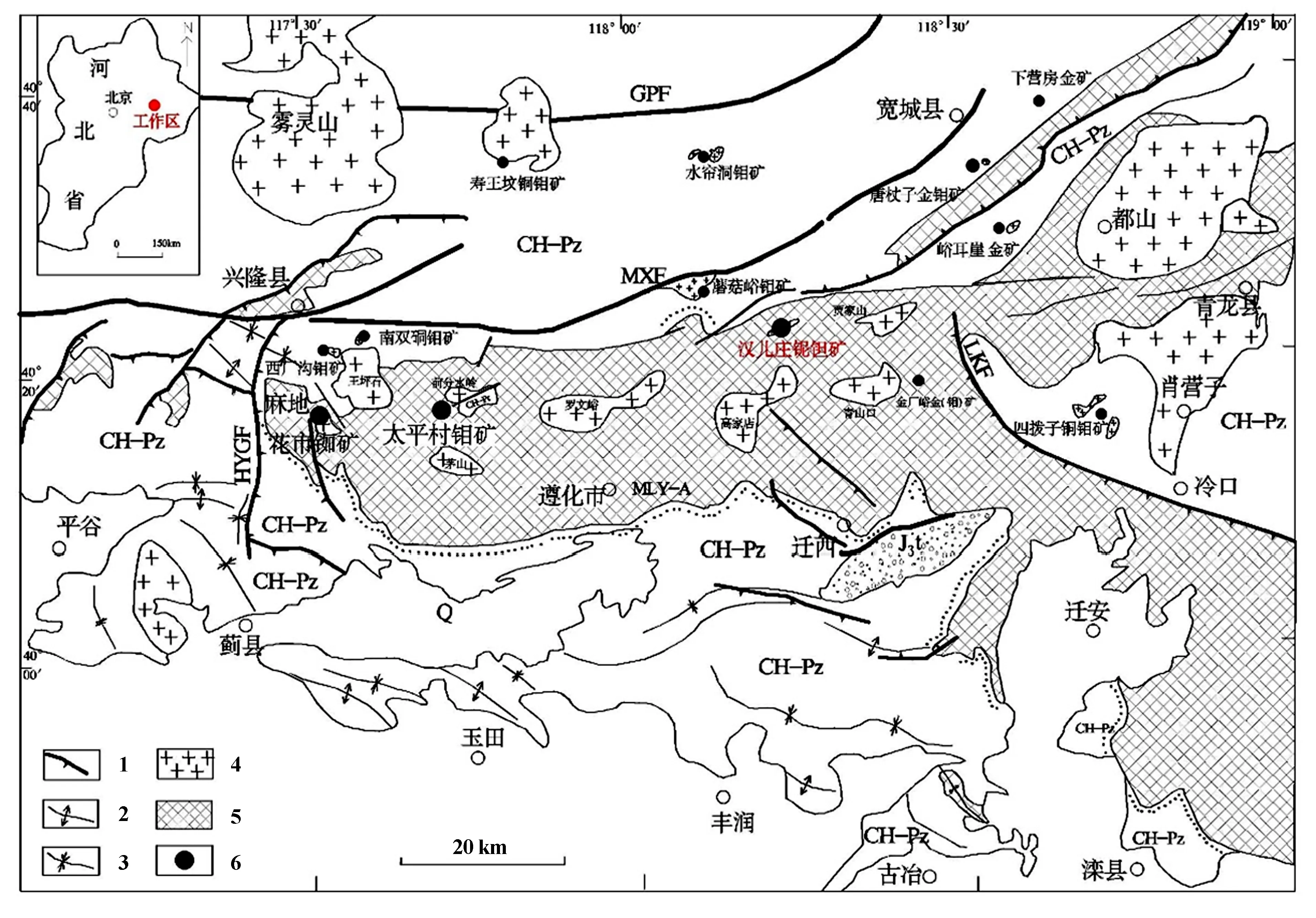

漢兒莊巖體位于馬蘭峪復背斜中段,變質巖系以遷西群地層為主,南北兩側大面積出露的中上元古界沉積蓋層以長城系為主,出露地層有常州溝組、串嶺溝組、團山子組及大洪峪組等。各組地層總體走向近東西向,呈角度不整合覆蓋于變質基底之上。區域上斷裂構造發育,以東西向和北東向兩組較為發育。斷裂規模一般幾公里到十幾公里,多為逆斷層。其中密云—喜峰口大斷裂在礦區北側通過,由西到東經過喜峰口橫貫全區。該斷裂形成于中元古代之前,具有長期活動性,早期屬壓性斷裂,中生代發生大規模右行走滑。為寬城凹褶束與遵化穹褶束的分界線,控制著本區的構造格局[3]。該斷裂活動與馬蘭峪復背斜隆起關系比較密切,一定程度上影響并控制了本區巖漿活動及內生金屬礦床的形成。馬蘭峪復背斜中,巖漿活動強烈,以燕山期為主,沿背斜核部分布有大量花崗巖侵入體,這些侵入體自西向東大體呈等間距、串珠狀分布,構成規模宏大的冀東侵入巖帶。巖體為多期侵入形成,規模差別較大。礦區附近規模較大的巖體主要有高家店巖體、青山口巖體、賈家山巖體等。漢兒莊巖體也是其中之一,但規模比其他巖體要小得多(圖1)。

圖1 冀東馬蘭峪復背斜一帶地質簡圖(據李海龍等,2008修改)

2 礦區地質

2.1 礦區地層

礦區出露地層較為簡單,主要為太古界遷西群馬蘭峪組和第四系沖洪積、殘坡積物。馬蘭峪組巖性主要為黑云角閃斜長片麻巖、角閃斜長片麻巖。地層總體走向北東,傾向北西,傾角50°~85°。

2.2 礦區構造

礦區構造主要是受區域構造及巖漿活動共同作用,礦區范圍內地層產狀較亂,尤其是巖體附近,傾向北西、北東均有發育,傾角30°~75°。構造主要以斷裂構造為主,礦區內除了有F1、F2等2條斷層外,小的破碎現象普遍,偶見有小褶曲發育,巖體內局部節理較發育,以北東向為主。斷層的分布、產狀、性質分述如下:

F1斷層:分布在礦區西南部,漢兒莊村北750 m左右,走向350°,為一平移斷層,將花崗巖向南發生錯動,斷距約10~20 m。斷層附近巖石較破碎,巖石具高嶺土化。

F2斷層:分布在礦區中部,尖山峪村東北200 m左右,走向5°傾向東,傾角70°左右,斷層性質不明。

2.3 礦區巖漿巖

漢兒莊巖體:結合地質、物探方法推測,漢兒莊巖體呈“上窄下寬,北陡南緩”的梨形分布。巖體侵入到太古代片麻巖中。呈不連續帶狀分布,總體走向北東55°,寬75~430 m,斷續出露長5 km,出露總面積0.81 km2。巖性分為:灰白色堿長花崗巖(0.52 km2)、肉紅色堿長花崗巖(0.29 km2),圍巖接觸帶部位偶見團塊狀、細脈狀偉晶巖,銣、鈮鉭礦化主要集中于灰白色堿長花崗巖中。

灰白色堿長花崗巖:地表由三部分組成,分別分布在礦區中西部和東部,合計出露面積0.52 km2。巖石呈灰白、淺粉白、粉白色,中細粒他形-半自形粒狀結構,塊狀構造。主要礦物成分為:鈉長石(20%~30%)、堿性長石(20%~30%)、石英(35%~40%)和少量黑云母、白云母、鋰云母、角閃石等。鈉長石多呈半自形-他形板狀,發育聚片雙晶,粒徑一般在0.1~0.3 mm之間;堿性長石多呈他形板狀,可見發育條紋結構,粒徑一般在0.50~1.5 mm之間;石英可分為顆粒較大和顆粒較細兩類,粒徑一般在0.1~2.75 mm之間顆粒較大的石英呈半自形粒狀,內部還包含有細小的長石等,形成包含結構,顆粒較小的石英呈不規則狀充填在斜長石顆粒之間。鋰云母含量<0.5%,不規則狀,粒徑約為0.2 mm。黑云母含量<3%,褐色-淺黃色多色性,不規則片狀,部分顆粒轉化為白云母、綠泥石等,并伴有鐵質的析出,粒徑為0.1~0.4 mm之間。白云母含量<2%,無色,具有一組極完全解理,呈細小片狀,顆粒內部含鐵質,粒度在0.05 mm左右[4]。

肉紅色堿長花崗巖:由兩部分組成,分別分布在礦區中東部和東部,合計出露面積0.29 km2。巖石呈肉紅色,中細粒他形粒狀結構,塊狀構造。主要礦物成分為堿性長石(40%~50%左右)、石英(20%~30%)、鈉長石(10%~20%),以及少量黑云母。其中堿性長石多呈他形板狀,可見發育條紋結構,粒徑一般在1.0~2.2 mm之間;石英,無色,表明干凈,無解理,可分為顆粒較大和顆粒較細兩類。其中,顆粒較大的呈半自形粒狀,內部還包含有細小的長石等形成包含結構,顆粒較小的石英呈不規則狀充填在斜長石顆粒之間,粒徑多在0.1~0.75 mm之間。鈉長石多呈半自形-他形板狀,發育聚片雙晶,大部分顆粒發生絹云母化,內部包含鱗片狀絹云母和細小白云母,粒徑多在0.3~0.7 mm之間。黑云母,褐色-淺黃色多色性,片狀,部分顆粒轉化為白云母并伴有鐵質的析出,粒徑為0.1~0.25 mm之間。

3 礦體地質

3.1 礦體特征

漢兒莊灰白色堿長花崗巖的全巖鈮鉭銣礦化較強,礦化體總體呈帶狀分布,呈北東向展布,傾向南東,礦體形態嚴格受巖體形態控制,礦體品位較均勻,連續穩定,形態簡單。共圈定2條礦化體。

M1礦化體:位于漢兒莊村西北至尖山峪一帶,地表呈啞鈴狀,兩側寬,中間窄,出露寬25~330 m,長2 700 m,出露標高150~320 m。Nb2O5平均品位0.034%,Ta2O5平均品位0.002%,Rb2O平均品位0.074%。由W2300(1)線、W1700(2)線、W1300(3)線、W900(4)線、W500(5)線、0000(6)線控制,勘探線間距400~600 m。礦體總體走向北東55°,巖體總體呈外傾狀,礦體北側傾角相對較陡,一般60°~90°;南側傾角相對較緩,一般40°~80°。

M2礦化體:位于尖山峪村東一帶,地表出露呈紡錘狀,寬146 m,長約530 m,,出露標高250~425 m,Nb2O5平均品位0.042%,Ta2O5平均品位0.003%,Rb2O平均品位0.069%由E1700線、E1900(8)線、E2100線控制,勘探線間距200 m,礦體總體走向北東65°,巖體總體呈外傾狀,邊界產狀較陡70°~90°左右,巖體邊界覆蓋及風化較嚴重。

3.2 礦石特征

本礦床礦石礦物成分簡單,礦石礦物可分為兩類:鈮鉭礦物、載銣礦物,及其他稀有稀土金屬礦物。副礦物有石榴子石、鈮鉭鐵礦、鐵錳礦、黃鐵礦、獨居石、磁鐵礦、赤褐鐵礦等。鈮鉭礦物有:鈮鉭鐵礦、細晶石、褐釔鈮礦,主要產于各礦物顆粒之間,本區礦石中的鈮鉭礦物主要以鈮鉭鐵礦為主,細晶石、褐釔鈮礦含量較少。

3.3 礦石結構、構造

礦石結構主要為花崗結構和似斑狀結構,構造主要為塊狀構造。

(1)花崗結構:即半自形粒狀結構,斜長石較自形,堿性長石次之,為半自形-他形,而石英呈他形充填于長石粒間。根據礦物的粒度大小又分為等粒花崗結構和不等粒花崗結構。巖石中見斜長石自形程度相對較高,鉀長石次之,石英呈他形,構成花崗結構。長石和石英粒度多在0.5~3 mm間,為中細粒;部分巖石中礦物粒度相對差別不大,構成等粒花崗結構,部分巖石中礦物粒度差別較大,構成不等粒花崗結構。

(2)似斑狀結構:巖石中的礦物顆粒大小截然不同,明顯分為兩群,大者稱斑晶,小者稱基質,若基質礦物為顯晶質,稱似斑狀結構。巖石中見少量長石和石英,粒度相對大,為約4~5 mm斑晶,其余長英質礦物粒度相對較小,約為0.5~3 mm基質,整體構成似斑狀結構。

4 礦床成因及找礦標志

4.1 礦床成因

本區稀有金屬礦化主要分布在漢兒莊鄉漢兒莊村西—尖山峪村東一帶的灰白色堿長花崗巖體內,嚴格受巖體控制。為起源較深的花崗巖漿經過較充分的分異演化晚階段的產物,巖漿成分向著富鈉富稀堿元素富揮發分的方向有規律地分異演化,導致Rb、Nb、Ta、Li等稀有元素富集和礦化。據此認為,漢兒莊鈮鉭銣礦床類型應為堿性長石花崗巖型。

根據本次地質、物化探工作成果,結合同類型稀有金屬礦床特性,推測礦床具體形成過程如下:

由于區域斷裂構造的作用,燕山期冀東地區巖漿活動劇烈,在馬蘭峪復背斜核部形成大量花崗巖侵入體,漢兒莊巖體就是其中之一。巖漿在侵位過程中還不斷演化,首先結晶分異出石英、鉀長石、斜長石和云母等造巖礦物,鎳、鈷、釩等一些相容元素以類質同象形式進入到這些結晶礦物的晶格中。由于巖漿分異結晶作用使不相容的鈮、鉭、銣等及揮發分逐漸富集在殘余熔體中,形成以Na+為外配位體,F-、(OH)-為內配位體,鈮、鉭、銣等為中心離子的絡合物,并隨巖漿的侵位向上運移。當巖漿演化到晚期時,由于溫度、壓力、pH、Eh等物理化學條件的變化,熔體中的鈉質交代早期造巖礦物發生鈉長石化,使熔體中的鈉質濃度降低,導致金屬絡合物不穩定,鈮、鉭絡合物首先解體,以鈮鉭鐵礦、細晶石等含鈮鉭礦物形式在鈉長石化處結晶沉淀。有些鈮鉭礦物在結晶分異過程中會以類質同象形式進入到云母等礦物中。與此同時,殘余熔體中K的濃度不斷增加,由于銣的各種地球化學參數與K很相似,隨著含鉀礦物的結晶,銣同時被這些礦物所吸附沉淀下來。

4.2 找礦標志

本區鈮鉭、銣礦床為內生堿性花崗巖型礦床,礦體主要產于漢兒莊灰白色堿長花崗巖巖體內,其規模產狀嚴格受該巖體的巖性、規模、形態以及分異、演化程度控制。其找礦標志有:

(1)燕山期花崗巖的存在為本區直接找礦標志。由于花崗巖的抗風化能力強于片麻巖,故花崗巖多以山脊、山包的地貌形式出露于地表。因此,本區稀有金屬礦體多沿山脊、山包分布。

(2)灰白色堿長花崗巖與肉紅色堿長花崗巖礦物特征差異較大。其中最直觀的區別就是顏色變淺,多呈灰白色、淺粉白色、粉白色;主要造巖礦物晶體粒度相對較細,多呈中細粒他形粒狀結構;礦物組分堿性長石含量相對較少,而斜長石、石英含量相對多一些。

(3)灰白色堿長花崗巖與圍巖接觸帶附近常常發育有寬數米長十幾米到幾十米不等的由粗大的長石、石英組成的不連續的似偉晶巖帶或見有大量乳白色石英脈,同時伴有鉀化等蝕變現象。

(4)地球化學異常明顯。區內鋰、鎢、鉬、釔等稀有、稀土元素異常明顯,且規模大,強度高,是較好的找礦線索和標志。

(5)地球物理放射性異常明顯。通過對本次工作取得的地面伽馬能譜測量成果與地質成果進行綜合研究發現,本區鈾、釷異常主要集中在礦化地段,呈現鈾、釷含量同高的現象,且釷異常跨度略寬于鈾異常跨度。而人工重砂及化學分析成果顯示,區內灰白色堿長花崗巖中含有豐富的鈾、釷等具放射性礦物,所以以鈾、釷值為研究對象,便可以圈出鈮鉭、銣礦化地段。

5 結論

我國鈮鉭礦主要分布于江西、福建、內蒙古、新疆、廣東、湖南等省區,儲量常集中于少數幾種礦床類型或幾個礦床內。礦床類型主要為:堿性巖-碳酸巖型、花崗巖及堿性花崗巖型、花崗偉晶巖型及砂礦床。漢兒莊灰白色堿長花崗巖,是河北省較少見的堿長花崗巖型稀有金屬巖體,全巖鈮鉭銣礦化較強,具有較大的找礦潛力,估算潛在資源量鈮鉭約10萬余噸,找礦前景巨大。