不同種類生物炭對砷污染土壤的改良效應(yīng)*

馬茹茹 劉錦卉 史曉凱,4 李 磊 劉利軍 向 云1,#

(1. 山西省土壤環(huán)境與養(yǎng)分資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030006; 2.山西晉環(huán)科源環(huán)境資源科技有限公司,山西 太原 030024; 3.山西省環(huán)境科學(xué)研究院,山西 太原 030027;4.太原理工大學(xué)水利科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030024)

砷化物毒性大且在環(huán)境中廣泛存在,土壤中的砷污染會通過食物鏈傳播積累并影響人體健康,引起研究人員的廣泛關(guān)注。土壤砷污染具有隱蔽性、長期性和不可逆性等特點(diǎn),修復(fù)難度大且周期長[1-2]。常用的土壤砷污染修復(fù)技術(shù)有物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)、生物修復(fù)等,修復(fù)技術(shù)的選擇依賴于土壤性質(zhì)、污染程度、最終用途和成本效益[3-4]。目前,植物修復(fù)技術(shù)是土壤砷污染的主要修復(fù)技術(shù)之一。陳同斌等[5]應(yīng)用蜈蚣草對砷污染土壤進(jìn)行修復(fù),發(fā)現(xiàn)蜈蚣草對砷有很強(qiáng)的忍耐能力和富集能力,羽葉中吸收的砷質(zhì)量濃度高達(dá)5 070 mg/kg。鄒小麗等[6]采用不同品種柳樹作為修復(fù)植物,發(fā)現(xiàn)4種不同種類的柳樹對濕地土壤中的砷具有聚集作用,是一種修復(fù)土壤砷污染的較好植物。

生物炭是生物質(zhì)在無氧條件下熱解炭化得到的富碳物質(zhì),具有高度的穩(wěn)定性和強(qiáng)大的吸附力[7]。越來越多的學(xué)者將生物炭用于強(qiáng)化重金屬污染土壤的植物修復(fù),并得到較好結(jié)果[8-12]。生物炭的孔徑、比表面積等參數(shù)對其吸附效果具有很大影響,國內(nèi)外學(xué)者采用不同方法對生物炭進(jìn)行改性[13-15],其中包括氧化改性、還原改性、負(fù)載離子改性、等離子改性[16-19]等。生物炭改性后,其表面官能團(tuán)的數(shù)量和種類、孔隙結(jié)構(gòu)等發(fā)生改變,添加到土壤中能夠改變土壤pH及土壤有機(jī)碳庫的穩(wěn)定性,改善土壤對氮、磷、鉀等養(yǎng)分的固定能力[20],同時(shí)影響土壤微生物群落變化,調(diào)節(jié)土壤養(yǎng)分供給與植被養(yǎng)分吸收之間的響應(yīng)與反饋關(guān)系[21]。本研究基于前期研究成果,選取4種生物炭與3種水平的砷污染土壤,通過室溫盆栽法探究不同生物炭對3種砷濃度土壤的養(yǎng)分、陽離子交換量(CEC)、pH、有機(jī)質(zhì)及砷形態(tài)的影響,明確生物炭在砷污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用效果,為后期砷污染農(nóng)田土壤修復(fù)提供依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 供試土壤

在山西省某污灌區(qū)采集土壤樣品,風(fēng)干后混合均勻,去除土壤中的植物殘?bào)w和石子磚塊等雜物。用NaAsO2溶液設(shè)置3種水平的砷污染土壤,使土壤中總砷質(zhì)量濃度分別為0、20、40 mg/kg,分別記為T0、T1、T2。3種砷污染土壤均在室溫下培養(yǎng)1年,每兩周查看土壤情況,若土壤干裂則適當(dāng)添加一定去離子水,培養(yǎng)完成后風(fēng)干研磨,混合均勻,過2 mm篩,作為供試土壤備用。

1.2 生物炭的制備方法

玉米秸稈生物炭(記為BC1):采集成熟期的玉米秸稈,于室外晾曬后粉碎研磨過40目篩,在45 ℃干燥36 h。將干燥后的秸稈放入方形瓷舟,置于管式爐加熱區(qū)域,以1 L/min的流速通入氮?dú)?0 min,其他炭化參數(shù)參考文獻(xiàn)[22],自然冷卻至室溫,取出后裝入自封袋備用。

HNO3改性生物炭(記為BC2):將BC1在105 ℃下烘干后加入到150 mL質(zhì)量分?jǐn)?shù)為32.5%的HNO3溶液中,60 ℃下加熱攪拌5 h,自然冷卻至室溫,取出后干燥,裝入自封袋備用。

零價(jià)鐵改性生物炭(記為BC3):將干燥后的BC1加入用氮?dú)鈨艋^的氯化鐵溶液(0.15 mol/L)中,浸漬3 h后加入到體積分?jǐn)?shù)為50%的乙醇溶液中超聲10 min,在25 ℃下邊攪拌邊通入氮?dú)?1 L/min),然后將0.6 mol/L的NaBH4通過蠕動泵逐滴加入反應(yīng)體系,繼續(xù)攪拌30 min,F(xiàn)e3+還原反應(yīng)完成后將混合物離心分離,真空過濾,用去離子水沖洗至中性,真空冷凍干燥48 h,即可得到BC3。將制得的BC3樣品保存在-20 ℃的氮?dú)馄恐袀溆谩?/p>

KOH改性生物炭(記為BC4):將10 g過20目篩的玉米秸稈放入250 mL燒杯中,添加150 mL 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%的KOH溶液靜置,每8 h攪拌1次,過濾,浸漬24 h后用去離子水沖洗表面殘留的KOH,85 ℃烘干,于馬弗爐(450 ℃,2 h)中熱解,熱解結(jié)束過60目篩,裝入自封袋備用。

1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

分別向14.5 cm×11.0 cm×17.0 cm聚乙烯塑料盆加入T0、T1、T2土壤樣品1 kg,同時(shí)每個(gè)水平分別加入50 g BC1、BC2、BC3、BC4攪拌均勻,以不加入生物炭的處理為空白對照(記為CK)。購買市售油菜種子,挑選飽滿均一無明顯損傷的種子在H2O2(體積分?jǐn)?shù)10%)中消毒30 min,用蒸餾水沖洗干凈后浸泡在飽和CaSO4溶液中2 h,用自來水和蒸餾水沖洗干凈后種植到塑料盆中,每盆種植10顆種子,待發(fā)芽記錄發(fā)芽率后,間苗至5株,每天早晚2次添加蒸餾水,保持土壤濕度。植物生長40 d后收割,分析土壤中pH、有機(jī)質(zhì)、CEC、有效磷、速效鉀及不同形態(tài)砷的分布。

1.4 測試方法

土壤pH采用PHS-3C酸度計(jì)測定,測定時(shí)設(shè)置土壤土水比為1 g∶5 mL;有效磷采用0.5 mol/L碳酸氫鈉浸提后鉬銻抗比色法測定;速效鉀采用1 mol/L醋酸銨浸提后火焰光度計(jì)法測定;土壤有機(jī)質(zhì)采用重鉻酸鉀氧化—外加熱法測定;CEC采用乙酸鈉-火焰光度快速測定法測定;土壤砷形態(tài)采用Tessier五步連續(xù)提取法浸提,電感耦合等離子體發(fā)射光譜測定[23-26]。

2 結(jié)果分析

2.1 生物炭改性后微觀形態(tài)表征

從4種生物炭的微觀形態(tài)掃描電鏡(SEM)圖像(見圖1)可以看出,BC1由不規(guī)則塊狀和片狀顆粒堆積而成,空隙大小不一,并且表面粗糙不平;BC2由于HNO3的強(qiáng)氧化性使得生物炭表面空隙變大,并出現(xiàn)侵蝕現(xiàn)象;BC3表面附著了大量的微小球狀顆粒,以生物炭為載體成功負(fù)載了零價(jià)鐵顆粒,且零價(jià)鐵顆粒較均勻地分布在生物炭上,并增大了其表面積,使生物炭具有更大的吸附能力;BC4的空隙由準(zhǔn)小球型顆粒堆積而成,孔徑分布均勻,可觀察到較均勻微小的空隙,比表面積可達(dá)400~1 000 m2/g。

圖1 4種生物炭的SEMFig.1 SEM images of different biochars

2.2 生物炭對土壤理化性質(zhì)的影響

2.2.1 生物炭對土壤pH的影響

生物炭對土壤pH的影響見圖2。在T0水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤pH比CK土壤分別提高了0.29、0.08、0.76、1.12;在T1水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤pH比CK土壤分別提高了0.15、0.05、0.72、1.45;在T2水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤pH比CK土壤分別提高了0.26、0.10、0.66、1.59。這是因?yàn)橥寥乐惺┯蒙锾亢螅锾恐械膲A性基團(tuán)與碳酸鹽結(jié)合,降低了土壤酸度,使pH升高[27]。在同一砷污染水平下,施用4種生物炭的pH增量大小依次為:BC4>BC3>BC1>BC2,堿改性生物炭BC4對土壤pH改良效果最好,土壤pH顯著高于CK土壤。此外,隨著砷污染濃度的增大,土壤pH總體增大,這與BEESLEY等[28]得到的結(jié)論一致,即在含有一定濃度重金屬的土壤中,添加生物炭可使土壤pH增大。這是因?yàn)椋锾勘旧砭哂幸欢▔A性,其含有的鹽基離子進(jìn)入土壤后會有一定程度的釋放,交換土壤中的H+和As3+,從而降低酸離子濃度,提高鹽基飽和度并增加土壤pH。

圖2 不同種類生物炭對土壤pH的影響Fig.2 Effects of different biochars on soil pH

2.2.2 生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)的影響

有機(jī)質(zhì)是土壤有機(jī)碳庫的關(guān)鍵成分,添加生物炭后,土壤中的有機(jī)質(zhì)與生物炭結(jié)合形成土壤團(tuán)聚體,一方面對土壤養(yǎng)分循環(huán)具有重要作用,另一方面團(tuán)聚體的形成可保持土壤肥力的形成與穩(wěn)定。本試驗(yàn)中4種生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)的影響見圖3。由圖3可知,受土壤砷污染程度的不同,生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)的影響也不同,在T0、T1水平下,添加4種生物炭均提高了土壤有機(jī)質(zhì)含量。T0水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤有機(jī)質(zhì)分別為14.62、12.87、12.06、11.27 g/kg,與CK土壤相比,BC1處理的土壤有機(jī)質(zhì)增加量最大,增幅為38.3%。在T1水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤有機(jī)質(zhì)分別為15.78、14.57、13.85、14.23 g/kg,BC1處理的土壤有機(jī)質(zhì)是CK土壤的1.6倍。這是由于BC1中富含有機(jī)碳,施加BC1后激發(fā)了土壤有機(jī)質(zhì)的分解,使土壤有機(jī)質(zhì)含量提高。而T2水平下,添加不同生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響作用明顯降低,這主要由于土壤中的重金屬和有機(jī)質(zhì)存在相互促進(jìn)穩(wěn)定或積累的作用,土壤重金屬污染會減緩?fù)寥烙袡C(jī)質(zhì)的礦化,促進(jìn)有機(jī)質(zhì)的穩(wěn)定和積累,有機(jī)質(zhì)的積累又加強(qiáng)了對重金屬的吸附能力,降低了重金屬的有效性[29]。當(dāng)土壤中重金屬含量不高時(shí),有機(jī)質(zhì)的礦化速率受土壤污染程度影響較大,隨著重金屬污染程度的增加,重金屬與施用的生物炭發(fā)生作用,使生物炭中重金屬含量增加,影響了有機(jī)質(zhì)的穩(wěn)定和積累。因此,高濃度砷污染土壤中的有機(jī)質(zhì)含量變化相對不大。

圖3 不同種類生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)的影響Fig.3 Effects of different biochars on soil organic matter

總體而言,4種生物碳中BC1對土壤有機(jī)質(zhì)的改善效果最明顯,這是因?yàn)锽C1本身有機(jī)質(zhì)含量比其他生物炭高,另一方面可能是由于BC1能夠使土壤有機(jī)物與礦物質(zhì)形成復(fù)合體,復(fù)合體可以增強(qiáng)土壤團(tuán)聚體的固定性,進(jìn)而減少有機(jī)質(zhì)的損失,而其他種類生物炭由于改性材料不同,對土壤有機(jī)質(zhì)的影響作用也不同。

2.2.3 生物炭對土壤CEC的影響

4種生物炭對土壤CEC的影響見圖4。土壤CEC是土壤凈負(fù)電荷的總量,是指示土壤肥力特征的重要指標(biāo)。在T0、T1水平下,添加4種生物炭均使土壤CEC增加,這與陳心想等[30]研究結(jié)果一致。在T0水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤與CK土壤相比,CEC增量分別為1.02、0.36、2.17、2.66 cmol/kg,T1水平下,土壤CEC增長更加明顯,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤CEC增量分別為2.04、1.07、3.03、4.27 cmol/kg,這是由于添加生物炭后,在土壤生物或非生物作用下,生物炭表面可部分被輕度氧化形成羰基、酚基和醌基等官能團(tuán),其電荷量增大,從而增大土壤CEC。總體而言,土壤CEC變化的程度取決于生物炭表面的含氧官能團(tuán),生物炭加入土壤后不會很快改變土壤CEC,但隨著生物炭表面被不斷氧化,含氧官能團(tuán)不斷增加,土壤CEC也會隨之增加[31]。不同生物炭對土壤CEC的影響存在一定差異,4種生物炭中BC4對土壤CEC的影響最大,這與生物炭本身的CEC密切相關(guān)。在T2水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤CEC增量分別為0.22、0.20、0.31、0.24 cmol/kg,與T0、T1水平相比大幅降低,說明在高濃度砷污染土壤中,添加生物炭對土壤CEC無明顯影響。這可能由于CEC的變化不僅來自于活性炭表面官能團(tuán)的化學(xué)反應(yīng)過程,根際土壤生物的活動強(qiáng)度也是CEC變化的主要誘因,受高濃度砷污染土壤的毒害作用,土壤中的生物量大大降低,導(dǎo)致根際活動相對較慢,使土壤CEC變化不大。

圖4 不同種類生物炭對土壤CEC的影響Fig.4 Effects of different biochars on soil CEC

2.2.4 生物炭對土壤養(yǎng)分的影響

圖5為不同種類生物炭對土壤養(yǎng)分的影響。總體看來,4種生物炭均可明顯提高土壤養(yǎng)分含量,但改良效果差異相對較小。在T0水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤相比CK土壤有效磷分別增加了51.2%、65.1%、67.4%、68.1%;速效鉀增加了20.1%、16.9%、21.1%、17.8%。在T1水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤相比CK土壤有效磷分別增加了62.4%、44.4%、76.4%、77.1%;速效鉀增加了21.0%、19.6%、21.6%、20.8%。可見,施用生物炭能提高土壤養(yǎng)分,這除了生物炭對磷、鉀均有吸收作用外,生物炭本身也含有較高的磷、鉀元素。當(dāng)土壤中加入生物炭后,為避免磷、鉀的溶解流失,生物炭自身會釋放磷、鉀以保持土壤肥力。生物炭表面特性使其對土壤中磷、鉀有吸附作用,另一方面,生物炭的孔隙結(jié)構(gòu)能減小水分的滲濾速度,增強(qiáng)土壤對溶液中移動性很強(qiáng)和容易淋失的磷、鉀吸附能力,從而增加土壤養(yǎng)分。在T2水平下,添加4種生物炭后土壤養(yǎng)分無明顯變化,這與T2水平下土壤CEC變化不大的理由一致,土壤養(yǎng)分的變化也來自于根際生物活動和生物炭表面化學(xué)反應(yīng)的共同作用,尚需進(jìn)一步開展生物炭在高濃度砷污染土壤的應(yīng)用機(jī)制研究,明確何種污染強(qiáng)度下生物炭具備修復(fù)土壤的作用。

圖5 不同種類生物炭對土壤養(yǎng)分的影響Fig.5 Effects of different biochars on soil nutrient

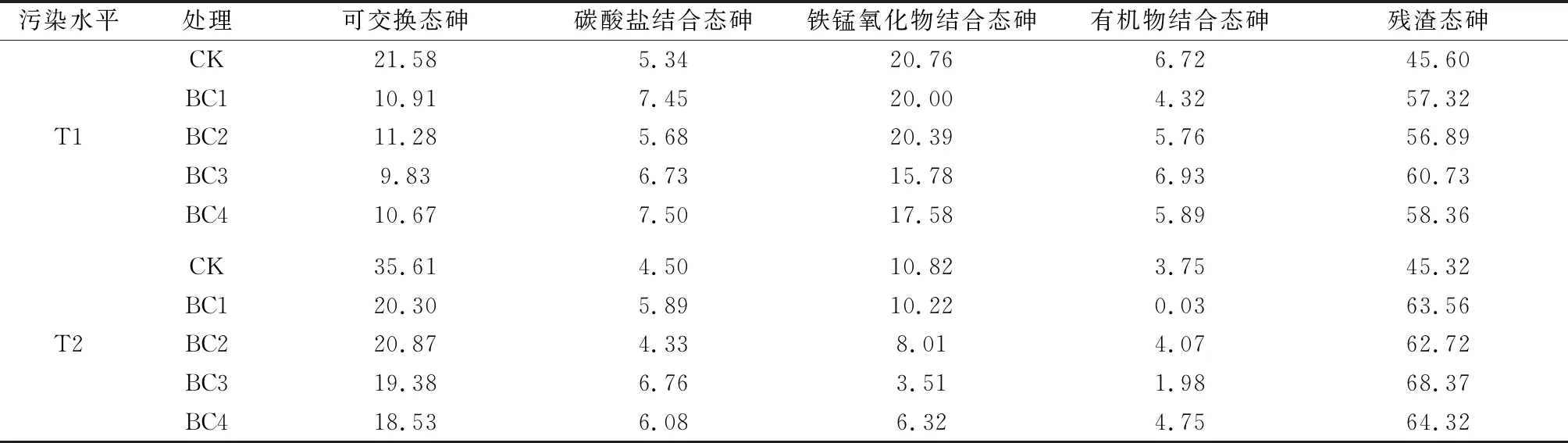

表1 添加不同生物炭土壤中各形態(tài)砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

2.3 生物炭對土壤中砷化學(xué)形態(tài)的影響

植物修復(fù)過程中添加生物炭能夠強(qiáng)化土壤修復(fù)效果,并改變土壤中的重金屬形態(tài),與單獨(dú)植物修復(fù)相比具有明顯的優(yōu)勢[32]。添加不同生物炭土壤中各形態(tài)砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)見表1。由表1可見,添加生物炭能明顯降低污染土壤中活性較高的可交換態(tài)砷含量。在T1水平下,添加BC1、BC2、BC3、BC4的土壤相比CK土壤可交換態(tài)砷質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別下降10.67百分點(diǎn)、10.30百分點(diǎn)、11.75百分點(diǎn)、10.91百分點(diǎn),殘?jiān)鼞B(tài)砷上升11.72百分點(diǎn)、11.29百分點(diǎn)、15.13百分點(diǎn)、12.76百分點(diǎn),碳酸鹽結(jié)合態(tài)砷質(zhì)量分?jǐn)?shù)稍有上升,但差異不明顯,鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)與有機(jī)物結(jié)合態(tài)砷無明顯變化。在T2水平下,添加4種生物炭后土壤較CK土壤殘?jiān)鼞B(tài)砷上升18.24百分點(diǎn)至23.05百分點(diǎn),可交換態(tài)砷下降15.31百分點(diǎn)至17.74百分點(diǎn),砷的形態(tài)分布規(guī)律與T1大致相似,主要以殘?jiān)鼞B(tài)為主。4種生物炭中,BC3、BC4對砷化學(xué)形態(tài)影響更為明顯。BC3比表面積明顯高于其他3種生物炭,吸附能力更強(qiáng),且其表面負(fù)載零價(jià)鐵,有較強(qiáng)的還原性,能顯著促使可交換態(tài)砷向殘?jiān)鼞B(tài)轉(zhuǎn)化。BC4能顯著促使可交換態(tài)砷向殘?jiān)鼞B(tài)轉(zhuǎn)化,這是因?yàn)榧尤雺A改性生物炭可使重金屬污染土壤過程中的酸溶態(tài)、還原態(tài)和氧化態(tài)組分顯著降低并向殘?jiān)鼞B(tài)轉(zhuǎn)化,這與崔立強(qiáng)等[33]的研究一致。堿性生物炭表面的羧基、羥基等多種官能團(tuán)可通過與重金屬砷形成表面絡(luò)合物增加土壤對重金屬的專性吸附,降低重金屬在土壤中的遷移率。綜合考慮生物炭改性成本和土壤改良效果,認(rèn)為用KOH改性的BC4更適合用于砷污染土壤的修復(fù)。

3 結(jié) 論

(1) BC1由不規(guī)則塊狀和片狀顆粒堆積而成,表面粗糙不平,空隙大小不一,經(jīng)過3種方法改性后,BC2表面空隙變大,并出現(xiàn)侵蝕現(xiàn)象,BC3表面成功負(fù)載了零價(jià)鐵顆粒,表面積增大,吸附能力更強(qiáng),BC4的空隙由準(zhǔn)小球型顆粒堆積而成,孔徑分布均勻,比表面積大幅增加。

(2) BC1對土壤有機(jī)質(zhì)改良效果最好,BC4對土壤CEC的影響最大,4種生物炭對土壤養(yǎng)分的改良效果差別相對較小。

(3) 生物炭可降低土壤中砷的生物有效性,使土壤中砷主要以殘?jiān)鼞B(tài)形式存在,在T1水平下,4種生物炭使土壤可交換態(tài)砷質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降10.30百分點(diǎn)至11.75百分點(diǎn),殘?jiān)鼞B(tài)上升11.29百分點(diǎn)至15.13百分點(diǎn)。在T2水平下,4種生物炭使土壤可交換態(tài)砷下降15.31百分點(diǎn)至17.74百分點(diǎn),殘?jiān)鼞B(tài)砷上升18.24百分點(diǎn)至23.05百分點(diǎn)。綜合考慮生物炭改性成本及土壤改良效果,認(rèn)為用KOH改性的BC4更適合用于砷污染土壤的修復(fù)。