淺析民族歌劇選段《娘在那片云彩里》的藝術特征與演唱風格

《野火春風斗古城》是一部史詩性題材的民族歌劇作品,弘揚了我國頑強的民族精神與自強不息的民族魂魄。《娘在那片云彩里》是該歌劇作品的重要選段,是楊母在犧牲前悲憤而深情的演唱。本文可以分成三大部分,第一部分從整體性出發,對《野火春風斗古城》的寫作背景及其中的《娘在那片云彩里》唱段進行介紹,通過旋律和結構兩個方面對作品的藝術特征進行分析;第二部分從引子、深情回憶、美好憧憬和英勇就義四個方面對《娘在那片云彩里》唱段進行分析,體會歌曲內容,把握主旨;第三部分從演唱角度指導歌唱者要“以情帶聲,聲情并茂”去演唱,為成功地演唱打下基礎。

一、歌劇《野火春風斗古城》的創作背景及重要選段介紹

(一)歌劇《野火春風斗古城》的創作背景

歌劇《野火春風斗古城》是根據現代作家李英儒的長篇小說《野火春風斗古城》改編而來的。2005年9月,歌劇《野火春風斗古城》在北京首演,同時還入選為“2006-2007年度國家舞臺藝術精品工程十大精品劇目”。在小說中,作者用“野火”借指殘暴的日本侵略者,將“春風”比作中國共產黨的強大力量,任憑侵略者的火焰燒得再兇猛,也燒不盡中華兒女堅韌不拔、自強不息的革命精神。1945年,這是極不平凡的一年——八年的抗日戰爭結束了,這是中華民族反抗外來侵略取得的第一次完全勝利!這場戰爭為我國的文學藝術創作提供了豐富的素材,出現了大批與抗日戰爭有關的文學作品及藝術作品。但這些作品都是“靜止的”,讀者只能通過文字、圖畫的描繪來想象這場血與淚交織的戰爭。歌劇作品的出現恰到好處地彌補了美術和聲樂作品是“靜止的”這一問題,使單調的文字更具畫面感。新中國成立后,我國民族歌劇的創作很少有反映抗日戰爭內容的,而歌劇《野火春風斗古城》的創作和演出給人眼前一亮的感覺,不僅受到了社會各界的贊譽,引起強烈的反響,還豐富了民族歌劇的題材。這部作品具有重要的教育作用,對弘揚愛國主義精神具有重要的意義。

(二)《娘在那片云彩里》的介紹

《娘在那片云彩里》是歌劇《野火春風斗古城》中的一個重要選段,是楊母被捕后的一段悲憤而又深情的演唱。在生死攸關的時刻,楊母沉著勇敢、臨危不懼,沒有對兒子講豪言壯語,而是將曾經美好的回憶娓娓道來:一到春天,萬物復蘇,自家田園中的麥子探出新綠,柳樹抽出了嫩芽,百花競相開放,菜花一片金黃,房前屋后是一眼望不到邊的荷花淀,撐著小船采蓮蓬,還有那蔚藍天空中點綴的白云,一切都是那么美好。歌詞最后的“娘把家搬到那片云里邊”,這種美好的畫面是暗示兒子在自己犧牲以后一定要振作起來,和敵人抗爭到底。選段開頭的引子鏗鏘有力,塑造了楊母視死如歸、堅毅不屈的形象。中間段落從“一到春天咱家的那片田”到“日頭亮天空藍”,將楊母對家鄉的熱愛之情以及對光明未來的向往襯托得很到位,塑造了楊母和藹可親的慈母形象。結尾部分再現了楊母剛正不阿、豪氣凜然的英雄母親形象。雖然楊母在這部歌劇中的戲份不多,但英雄母親的形象讓觀眾印象深刻。

(三)《娘在那片云彩里》的旋律與結構特征

《娘在那片云彩里》以河北的戲曲與當地民歌的音調為主要素材,具有典型的北方地域特色。該選段的音樂風格總體上是明朗堅定的,旋律線條舒展并富有彈性,音域寬廣,跨度較大,情緒隨著旋律跌宕起伏。該選段吸收了戲曲板腔體散板—慢板—快板—散板的發展方法,散發著濃郁的戲曲韻味兒,是最重要的一個結構原則。該選段的結構可以劃分為四部分,分別為:第一部分(第1~13小節),散板,情緒自由、激情,力度適中;第二部分(第14~54小節),敘事性的,抒情優美,速度逐漸放慢,描繪了春天萬物復蘇、欣欣向榮的景象,是楊母對美好生活的回憶和對革命勝利的期盼;第三部分(第55~77小節),速度突然加快,進入了喜悅的快板部分,左手伴奏也變得快速而規整,很好地突出了主聲線;第四部分(第78~100小節),進入結束部分,情緒回到第一部分的自由舒展,演唱中做散板處理,描繪了楊母視死如歸的偉大革命精神。

二、《娘在那片云彩里》的音樂分析

(一)引子

第一部分譜例(第3~13小節),如圖1所示。此部分以自由的散板開頭,并借鑒了我國傳統戲曲音樂素材。歌詞“春打六九頭,七九河開八九燕,眼看著春天就要來”主要來源于民間的諺語,這樣樸素無華的一句詞卻有著雙重含義,本意是指寒冷的冬天即將過去,春天就要到來,實際則暗指革命一定會勝利,道出了楊母對革命勝利的渴望和信心,描繪出中國人民奮起抗戰的勇猛勢頭。在第一句歌詞中“六九”五度跳進,“來”字又形成了八度大跳,接著馬上又換成了婉轉動聽的旋律,歌詞“眼看著春天就要來”在情緒上充滿了信心,最后以戲曲拖腔結束,烘托出悲壯的情緒,音樂變得凄美抒情。這段拖腔也是全曲的核腔,在全曲中多次出現。引子部分情緒起伏不平,音調變化明顯,音區跨度大,可以達到先聲奪人的目的。

(二)深情回憶

第二部分譜例(14~54小節),如圖2所示。該部分進入抒情的慢板,描繪了家鄉萬物復蘇、生機勃勃的春天景象。這是楊母對過去的美好回憶,沒有豪言壯語,也沒有哀怨傷痛,更多的是對未來美好生活的向往和對革命勝利的期盼。該部分多處運用小附點節奏型,“房前屋后啊望不到邊”與“數不盡啊捧著心”的旋律完全相同,且都采用了大切分節奏,與前面相比,此處的音樂更加親切自然。結尾處連續八小節的拖腔是引子結尾拖腔音型節奏的再現,這也是該曲的特色,有助于加深聽眾的印象。

(三)美好憧憬

第三部分譜例(第55~77小節),如圖3所示。這段唱詞進入喜悅的快板,音樂給人以豁然開朗的感覺,帶有戲曲元素,速度突然加快,催人奮進。切分音出現,伴隨著鑼鼓的敲打,使人擺脫了悲傷的感覺,變為振奮明亮的色彩,旋律起伏較大,旋律的律動感增強。這段唱詞是楊母回憶和兒子在一起的歡樂時光。“村里村外都是香(啊),家里家外笑語歡(哪),笑語歡”一句,楊母眼前似乎呈現出抗戰勝利以后村民們聚集在一起歡快祥和的畫面,表現出她對美好生活的憧憬,這一句在演唱中要用充滿歡樂與幸福的感覺去唱。接下來的“冬兒(啊),你抬頭看,抬頭看,日頭亮,天空藍”一句,充分表現出楊母將要看到抗戰勝利時的激動心情,“抬頭看”強調了兩次,更具革命的號召力;“日頭亮,天空藍”,語氣豪壯,仿佛看到了革命勝利的曙光,振奮人心。

(四)英勇就義

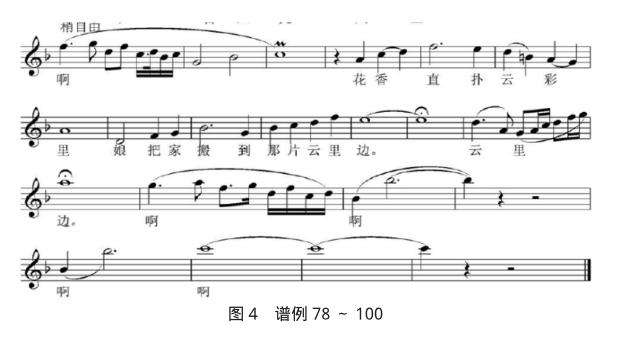

第四部分譜例(第78~100小節),如圖4所示,進入了全曲的高潮部分,是對楊母英勇就義和大義凜然的描繪。此部分的節奏又回到了第一部分自由散板的狀態。“花香直撲云彩里,娘把家搬到那片云里邊”采用戲曲散板的唱腔形式,一字一音鏗鏘有力,語氣斬釘截鐵,表達了楊母對侵略者的憤恨、對革命烈士的緬懷。“娘把家搬到那片云里邊”一句將全曲推向高潮,其中“里”“邊”兩個字在演唱時要注意歸韻并做到堅定有力。該段結尾“啊”(第91~95小節)的部分,音區跨度大,尤其是第92~94小節,從小字組c1~c3八度大跳,升到全曲的最高音小字組c3,擲地有聲,楊母的情緒徹底釋放,表現出楊母犧牲前的正氣浩然和堅強不屈。楊母是一個普通的農村婦女,同時也是一名光榮的共產黨員,在生死考驗的關鍵時刻,她毅然選擇犧牲自己、顧全大局,這體現了老一代革命家無私奉獻、舍小家顧大家的偉大革命情懷。這段唱詞是全曲的結束段,也是全曲最為出彩的段落,帶有一定的民族花腔,在旋律、節奏以及力度方面表現得更加強烈。

三、《娘在那片云彩里》的演唱處理

(一)咬字、吐字

對于歌唱而言,最基礎的當屬語言。歌唱語言思想感情表達的主要方式是咬字和吐字,歌詞的內容與音樂的結合要清晰而準確。咬字、吐字不清在一定程度上會破壞歌曲的情感。我國古代音樂理論中,“字正腔圓”是最基本的歌唱要求。歌唱時,每個字的發音、歸韻以及收聲要清晰、圓潤,而且還要保證聲音的連貫性,即所謂的“累累乎端如貫珠”。演唱《娘在那片云彩里》選段時,在咬字、吐字方面要抓住河北地方方言的特點,通過咬字表達其中的韻味。例如:演唱第一句“春打六九頭,七九河開八九燕”時要加入一些戲曲咬字的韻味,字字鏗鏘有力,擲地有聲,“春”“七”“八”這三個字要吐字清楚,才能凸顯楊母為革命獻身的堅定信念和勇氣。“八九燕”在演唱時要比“春打六九頭”更強調。“一到春天……那是出泥不染的并蒂蓮”要用講故事的口吻去歌唱,咬字和吐字要非常清晰才能保證意境的完整性,其中要特別注意“咱”“煙”“淀”這三個字,字頭一定不能松,而且字尾要歸韻到an音上。

(二)呼吸與共鳴

意大利聲樂論著中寫道:“歌唱的藝術,就是呼吸的藝術”,這說明呼吸是歌唱者的“生命”。想要發出優美的聲音必須要有足夠氣息的支撐、流暢的氣息來貫通。例如,《娘在那片云彩里》開頭“春打六九頭”一句中的“頭”字,呼吸一定要飽滿;“七九河開八九燕”一句演唱時速度要從快變慢,且力度要從弱到強;曲終八度大跳的“啊”字,氣息要扎得很深、很穩,這樣才能將音樂表達的情緒推向高潮。

共鳴對歌聲音量、統一歌唱聲區和美化音色具有非常重要的意義,在歌唱中如果缺少共鳴,聲音往往會顯得單薄無力。古人用“余音繞梁,三日不絕”和“聲振林木,響遏行云”來形容歌聲的穿透力,這是很好地運用了共鳴的結果。《娘在那片云彩里》開頭“七九河開八九燕”中的“燕”字就運用了頭腔共鳴,這不是全通道的共鳴,演唱者可以憑借演唱經驗來靈活處理。

(三)以情帶聲,聲情并茂

有聲無情是“昧”,有情無聲是“媚”,聲情并茂是“魅”。歌唱藝術的最高境界是聲情并茂。筆者認為,這里的“情”相當于音樂表演中的藝術表現,是感染聽眾的重要載體,“聲”相當于音樂表演中的技巧,是提升音樂表現力的手段。情是靈魂,聲是血肉,二者是相輔相成的關系。因此,沒有良好的聲,情就無法被調動起來;反之,缺少情,聲就顯得蒼白無力。歌唱中的聲情并茂對完美地表達一首作品至關重要。

《娘在那片云彩里》的情感表達十分豐富,有快樂、悲傷、親切、希望和憤怒,在演唱不僅要做到繪聲繪色,還要打動觀眾,只有這樣才能讓此唱段擁有更持久的生命力。歌唱者在演唱“花香直撲云彩里,娘把家搬到那片云里邊”一句時,要注意情感和強弱的處理。歌詞前半句要唱得傷感而不失開闊,想象一下畫面:花香給人一種溫暖、美好的感覺,云彩又給人一種開闊博大的感覺,這正是楊母內心的真實寫照。“撲”這個動詞將云彩擬人化,增添了美感。后半句“娘把家搬到那片云里邊”,隱喻楊母為了民族大義犧牲小我,即將慷慨就義的奉獻精神。這兩句要一字一音地唱出來,將楊母的正義凜然和堅定不屈傳達到位。“村里村外都是香(啊),家里家外笑語歡(哪)”一句描繪了一幅歡樂融融的生活場景,歌唱者要帶著幸福感去唱。

不管演唱什么歌曲,歌唱者都要全身心投入,調動所有的感官去感受畫面,用聲音傳遞美,最好與親身經歷結合起來,做到聲中有情,以情帶聲。在歌唱過程中,歌唱者不僅要注重“聲”與“情”的結合,還要靈活解決一些技巧上的難點,增強音樂的表現力,提高音樂的整體藝術性。

四、結語

歌劇《野火春風斗古城》以抗日戰爭為背景,展現了一幅中國共產黨領導下的波瀾壯闊的全民抗戰圖景。歌劇的音樂創作立足于豐富多彩的中國民族戲曲和民歌、曲藝音樂的表現技法。《娘在那片云彩里》是歌劇中的一個唱段,通過分析該唱段的藝術特征和演唱風格,可以更好地詮釋歌劇的內涵,進而感受我國民族歌劇所具有的獨特魅力。

(北方民族大學音樂舞蹈學院)

作者簡介:王溪謠(1995-),女,寧夏銀川人,碩士在讀,研究方向:聲樂表演與舞臺實踐。