網貸青年:“上岸”之路有多遠

如果有一個人使用了網貸,或是打開了網貸平臺,那么他的貸款額度和聯系方式都不再是秘密。一天之內,會有各種各樣的網貸平臺“雪中送炭”。

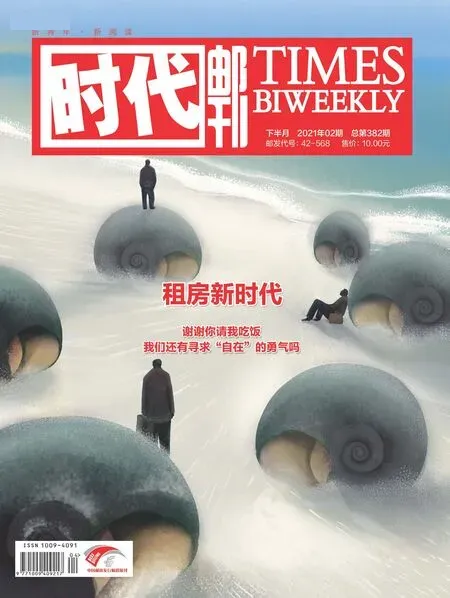

在豆瓣的“網貸互助小組”與“負債者聯盟”里,成員大多是“90后”,也偶有“80后”“00后”,有的欠了幾千元,有的欠了數百萬元。小組的帖子里,“焦慮”“還不上了”“怎么辦”是高頻詞,“消費主義洗腦”和“創業失敗”被歸為常見的欠債原因。

“黑魔法”

余芊正跟同事聊著天,手機屏幕突然亮了,消息欄上顯示的是來自網貸平臺的信息——催她還錢。她冒出的第一個想法不是還錢,而是深深的擔憂:同事看到了嗎?如果欠錢的事被大家知道了怎么辦?

“90后”余芊是一名縣城公務員,最近幾年組織紀律越發嚴格,如果欠了12萬元網貸的事情被公開,她的工作、升遷都會受到影響。余芊不愿因為網貸的事,失去這個花費2年時間考來的職位。

這12萬元的債務,余芊已經忘記是如何累積下來的了,她只知道,大頭來自網貸平臺,小頭是信用卡消費。微博上關注的“網紅店”又出了新款大衣,“滿3000減300”,要買;換季了應該有一雙長靴,淘寶直播間里僅售200元不到,要買;一個知名品牌的爽膚水做活動,打九折送一堆小樣,更要買。她覺得提前消費是“為了省錢”,因為“現在不買就沒有折扣了”。

從某種程度上來說,網貸也“幫助”了張瑋。張瑋是“80后”,中專沒有讀完就退了學,先后做過傳銷、石油鉆井工人、流水線工人、房產中介和快遞員。2018年,張瑋想在上海承包一個快遞點,他算了一筆賬,除了要給快遞公司總部交3萬元押金,他還得學車買車,所有費用加在一起,需要7萬元。他從借唄提現7萬元后,開始了創業嘗試。

但現實很殘酷。快遞點運行之后,張瑋平均每個月能賺7000元,除去快遞點每月2000元的租金,社保和衣食住行也要花5000多元,相當于沒賺錢。貸款還在,利息在滾,張瑋又注冊了其他網貸,先“拆東墻補西墻”,想以后賺錢了再慢慢還。14個月后,7萬元的債務變成了12萬元。

2019年,情況更糟糕了。快遞公司總部要求每個片區都要成立公司,但注冊公司流程繁復,“一些資料又沒有下來”,總部沒辦法打錢。沒有總部下發的資金,快遞點的運營和張瑋的生活都成了問題。他只能靠網貸吃飯、付房租、交社保。四個月后,總部把錢發了下來,但貸款也變成了16萬元——負債徹底壓垮了他。

輕易得來,代價高昂,越來越多的年輕人開始使用網貸這一“黑魔法”。中國人民銀行與多個數據公司給出報告:2020年,全國信用卡逾期半年未償信貸總額為854億元人民幣,10年前,這個數字是88.04億。現在,全國有1.75億“90后”,其中86.6%的“90后”都接觸過信貸產品,且每十個人里就有一個同時使用多個網貸平臺。在老一輩人眼中,欠錢或許代表著羞恥和恐懼,但如今,年輕人之間流傳的玩笑是:“我看你是想笑死我,然后繼承我的花唄。”

未坦白,已坦白

在豆瓣小組,欠債的年輕人的帖子被分為兩種,一種是“未坦白”,一種是“已坦白”。“坦白”的對象多半是指家人和朋友。父母失望的表情和話語似乎比下個月的賬單更令人恐懼。如果遇到無良催收機構“爆通訊錄”,把催債電話打到熟人那里,則會迎來“社會性死亡”。

僅僅因為買東西就欠了十幾萬元的網貸,余芊也覺得這件事聽起來十分荒誕,她一開始無法說服自己向父母“坦白”。后來,余芊實在撐不住了,跟媽媽說自己“欠了一萬塊錢”,沒想到媽媽焦慮到晚上睡不著覺,還說:“你一個女孩子竟然干這種事。”在那之后,媽媽隔三岔五就問余芊欠了多少錢,這讓余芊覺得自己是一個罪犯,她從此不敢再提起網貸,也不再期望家里幫自己還貸。她認為:“一旦他們知道那個真實數額,會對我失望,和我斷絕關系。”但她內心其實又期盼著有一天父母知道真相,“我要是真的還不上了,他們會幫我還嗎?”

張瑋同樣不敢告訴家人。他的老家在四川達州的鄉村,從小家里就不富裕,初中時買一盤英語磁帶,他都要向父親百般請求。“欠了債只能自己還,家里不可能幫助我。”

韓青岡是小組里少數“上岸的幸運兒”。借網貸賭博欠下8萬元之后,他也陷入過絕境。2018年,他剛剛參加工作,每個月工資都投入了博彩網站。賭博是一件收不住手的事情,境況越來越糟,不管是網貸,還是賭博,他都不敢告訴父母。

韓青岡自覺與父母的“各種觀念都不太一樣”。讀大學時,他參加馬拉松比賽,想買一雙1200元的“鬼冢虎”跑鞋,父母不同意,覺得“幾百塊的跑鞋就可以了”。最后,他通過使用花唄買下了那雙鞋。以后生活里遇到困難,他也不再向父母求助。

猶豫了一年零六個月,8萬元滾成了10萬元,韓青岡終于“良心發現”,不再賭博,也不再借網貸。他向父親撒了個謊,說自己是因為投資被騙了4萬元。

他少報了數額,剩下的錢想自己慢慢還。沒想到不久后父親就發現了,問他:“你是不是還欠了錢?”便又給了他4萬元。跟父親視頻那天,他看到了父親頭上的白發,想到父母都已經年過五十,韓青岡覺得自己辜負了他們的期望,“大好的未來被自己親手打碎。”

可怕的友好

和要不要坦白的掙扎形成強烈對比的,是最初使用網貸時的便利。

王浩正在讀大三,是花唄的忠實用戶。他清楚地記得自己看過一個視頻廣告:年輕人想學薩克斯,但沒有足夠的錢,最后用花唄買下了薩克斯,每個月只要還100多元。廣告結語是“年輕人就要用花唄”。

王浩每個月的生活費有1500元,他兼職寫網文,一個月收入2000—3000元。他在花唄和京東白條上一共欠了7000元,有的是用于買電子產品,有的是出去旅行的花銷。他并不焦慮,認為在年輕的時候花一點錢去提升自己很正常,因為“自己有足夠的還款能力”,而花唄對大學生群體來說非常友好。

從某種程度上說,所有人都曾感受過網貸平臺的“友好”。

張瑋創業籌資時完全沒有考慮銀行,他在上海沒有固定資產和穩定工作,如果去銀行借貸,柜員“可能都不正眼瞧一下”,是網貸平臺給了他遠高于信用卡的額度。

于是,在“友好”之后,年輕人感受到了網貸的可怕。

還完錢后,韓青岡依舊收到了十幾條來自各個網貸平臺的短信,好幾萬元的額度等著他去開通領取。這讓韓青岡想起了一個“小貸公司”的放貸員,自從加上這個人的微信,每天叫醒韓青岡的不再是鬧鐘,而是這位放貸員的問候。每天早上6:20左右,放貸員都發來“早安”“記得吃早餐”的信息,節假日還有專屬問候,跟在后面的才是最新的貸款“福利”信息。

能讓網貸公司如此熱情的,并非某個具體的人,而是一個交易用戶信息的巨大市場。

2019年,數十家大數據公司因為侵犯公民個人信息被查封,多家相關公司被調查。這一番整頓指向的是網貸平臺放貸和催收兩個環節。大數據公司使用爬蟲工具抓取用戶私人信息,包括公積金、社保信息、信用卡消費記錄等系統數據,一面提供給放貸公司,另一面賣給催收公司。這代表著,如果有一個人使用了網貸,或是打開了網貸平臺,那么他的貸款額度和聯系方式都不再是秘密。一天之內,會有各種各樣的網貸平臺“雪中送炭”。

大型互聯網公司爭相進場后,借錢這件事正在變得越來越便利。許多互聯網公司大力推廣借貸產品,將借款資格設置為年滿18周歲,同時,依靠各種各樣的技術、算法,互聯網公司可以更高效地挖掘用戶、評估風險,制定相應的營銷策略并實現盈利。

這就是為什么總有人發現,自己頻繁借貸、“以貸養貸”,不管如何捉襟見肘,貸款的額度都不減反增——他們正是網貸平臺要找的人。只要持續還款,額度就會提高,“拆東墻補西墻”的游戲就可以無限循環下去。技術改變了互聯網金融,也改變了人的欲望,在技術的加持下,欲望之門一旦打開,就很難關閉。

2020年的“雙11”,余芊又買了新衣服,她覺得過去幾個月還貸“太辛苦了”,要犒勞一下自己。更何況,打開購物軟件,首頁推薦位的商品總是能讓她“種草”。她不斷往下滑,“你看,它最知道我喜歡什么。”

至于張瑋,還在繼續還錢。他不敢給自己設定還完的期限,“期望越大,失望越大。”至于結婚和成家,“只能順其自然。”現在,每個月拿到工資后,他會去買60元的彩票,刮開涂層的那個瞬間,他感到了一絲放松。不管有沒有中獎,這已是他還貸生活里僅存的一項娛樂。