中國工業園區低碳發展路徑研究

郭揚,呂一錚,嚴坤,田金平,2,3,陳呂軍,2,3*

[1.清華大學環境學院,北京 100084;2.清華大學生態文明研究中心,北京 100084;3.國家環境保護生態工業重點實驗室(清華大學),北京100084]

引言

《巴黎協定》確立的2℃溫控目標為全球經濟體的低碳發展提出了迫切要求,全球氣候變化已成為威脅人類可持續發展的重大挑戰之一,新冠疫情的沖擊更強調了重新思考人類發展與生態系統和諧共處的必要性。自19 世紀末工業化進程飛速推進至今,工業系統始終是經濟社會發展的重要支柱。中國作為全球最大的碳排放國,在應對氣候變化中責任重大。2020 年9 月,中國政府承諾將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取2060 年前實現碳中和[1]。實現碳達峰、碳中和的中長期氣候目標已成為中國重大戰略[2]。

2017 年,中國工業增加值占國內生產總值(GDP)的34%,工業能源消費占全國能源消費總量的66%[3],可見工業是落實溫室氣體減排的重點領域,工業節能減碳對于緩解氣候變化具有重要作用。工業園區是中國建設綠色制造體系、實施制造業強國戰略最重要、最廣泛的載體,承擔了密集的工業生產活動,是中國雙循環發展的重要源動力,也將成為落實中國自主貢獻目標和實現精準減排的關鍵落腳點。尤其在當前至2035 年大力推進生態文明建設的大戰略下,工業園區低碳發展也是實現國家“生態環境根本好轉,美麗中國目標基本實現”宏偉目標的內在要求和重要途徑。

建設工業園區是全球工業發展的普遍現象,工業園區以企業集聚和基礎設施共享為重要共性特征[4]。中國工業園區建設始于1979 年,是改革開放的一項重大創舉,經過40 多年由點到面、由沿海向內地的推進式發展,工業園區已遍布全國各地,成為重要的工業生產空間和布局方式,也是工業化和城市化發展的重要載體[5]。根據工業園區所屬級別不同,可分為國家級工業園區、省級工業園區和其他工業園區。目前,我國共有國家級和省級工業園區2543 家[6],多數位于環渤海、長三角、珠三角一帶,貢獻了全國工業產值的50%以上[7]。工業園區通過低碳轉型實現碳達峰,既是園區高質量發展的內在要求,又將在工業領域應對全球氣候變化、落實全球溫升控制目標中發揮關鍵效能。因而,在工業園區發展邁入“不惑之年”的當下,低碳轉型有望破局“中年危機”。

中國工業園區的低碳發展始于“十一五”時期,自2006 年以來,中國陸續出臺并實施了一系列工業園區低碳政策。2009 年原環境保護部下發《關于在國家生態工業示范園區中加強發展低碳經濟的通知》,決定自2010 年起將發展低碳經濟作為重點納入生態工業示范園區建設內容[8]。2011 年起,中國政府開始著重關注工業園區的低碳發展[9],在“十二五”規劃等綱領性政策推動下,采取了若干重大舉措落實碳政策和能源政策。2013 年,工信部和發展改革委聯合推進低碳工業園區試點建設[10];2014 年,《國家應對氣候變化規劃(2014—2020 年)》提出到2020 年建成150 家左右低碳示范園區[2];2016 年,工信部發布《工業綠色發展規劃(2016—2020 年)》,再次強調了工業園區低碳化轉型,并要求部分園區率先達到碳排放峰值[11]。

中國工業園區數量多、種類廣、發展階段各異,工業園區低碳發展對于緩解全球氣候變化具有重要作用。然而,目前絕大多數工業園區碳排放底數不清,減排路徑不明。由于中國工業園區在國家統計體系中不是獨立的統計單元,缺乏邊界清晰、標準統一、準備可靠的數據基礎,導致工業園區溫室氣體排放核算方法不統一,排放現狀與特征尚不清晰。碳排放底數不清進而導致工業園區共性和針對性的溫室氣體減排路徑、減排潛力、成本效益以及在應對全球氣候變化中的預期貢獻尚不明確。本研究旨在定量揭示中國工業園區碳減排路徑,為實現全球氣候目標和中國工業綠色發展提供決策支撐。

1 方法與數據

1.1 基于生命周期視角的園區溫室氣體核算方法

溫室氣體排放核算在國家層面[12,13]、區域層面[14,15]和城市層面[16-18]已十分廣泛。然而在園區層面,僅有為數不多的工業園區溫室氣體排放與減排案例研究,如蘇州工業園區[19,20]、北京經濟技術開發區[21]、沈陽經濟技術開發區[22]。目前,園區相關研究所采用的溫室氣體核算方法主要從消費端視角出發[23],大多遵循世界資源研究所發布的核算導則,該導則按照溫室氣體排放來源的不同,將排放劃分為范圍1~3[24]。對于工業園區而言,范圍1 排放指園區邊界內的溫室氣體排放,如燃料燃燒和工業過程的排放,是園區的直接排放;范圍2 排放指外購電力和熱力等二次能源的加工轉換過程排放,是園區的間接排放;范圍3 排放指除范圍1 和范圍2 的所有間接排放,包括價值鏈上游和下游的排放,如外購原材料的生產過程排放,熱力、電力生產上游的煤炭開采運輸過程排放、廢棄物園區外處理處置排放。

為分析大樣本工業園區的溫室氣體排放特征,劃定統一的核算對象和范圍是開展研究的重要基礎。能源消費導致的溫室氣體排放約占全球總排放的60%[25],相關研究顯示能源利用是工業園區碳排放的關鍵環節[26,27]。能源相關溫室氣體排放包括燃料燃燒產生的直接排放,以及燃料生產運輸,外購電力、熱力的生產和傳輸等上游過程產生的間接排放。上述蘇州工業園區、北京經濟技術開發區和沈陽經濟技術開發區的能源相關溫室氣體排放分別占總排放的94%、97%和62%[20-22]。此外,其他研究也顯示能源相關溫室氣體排放在工業園區總排放中占主導地位[28]。上述結論均表明能源相關溫室氣體排放是工業園區排放的最主要組成部分。工業園區其他排放,特別是工業過程的直接排放和外購原材料的間接排放,由于不同工業園區主導產業的差異性,使得開展生命周期溫室氣體排放核算所必要的基礎數據搜集存在復雜度高、耗時長、數據不可獲得等實際困難。因此,在核算大樣本工業園區的溫室氣體排放時,為保證核算范圍的一致性和排放量的可比性,能源相關溫室氣體排放宜作為主要考察對象。

近年來,從生命周期視角追溯產業鏈的上下游環節,識別間接溫室氣體排放已成為研究熱點,例如能源生產、材料制造、區域貿易的隱含溫室氣體排放受到越來越多的關注[29-31]。同時將直接和間接排放納入溫室氣體核算范圍,有利于客觀地厘清園區的排放責任和未來削減空間。本研究基于生命周期視角核算工業園區能源相關溫室氣體排放,將調研所得的工業園區實景能耗數據與生命周期評價背景數據進行結合,核算方法細節可參見本研究團隊的前期工作[32]。背景數據取自中國生命周期基礎數據庫(Chinese Life Cycle Database),該數據庫是面向中國實際生產過程的本土化數據庫,已廣泛應用于中國環境問題的相關研究[33,34]。工業園區直接排放為地理邊界內燃料燃燒產生的排放,對應世界資源研究所核算導則中范圍1排放的主要部分;間接排放為工業園區能源消費相關的燃料生產和運輸、外購二次能源生產和運輸等過程的溫室氣體排放,涵蓋范圍2 和部分范圍3 排放[35]。工業園區加工轉換產出的二次能源相關排放將從園區排放中扣除,即核算范圍是工業園區負有實際責任的凈排放[32]。溫室氣體考慮CO2、CH4和N2O 共3 種主要溫室氣體,按各自的100 年全球變暖潛勢(1,28,265)折算為CO2當量[36]。溫室氣體核算中,CO2排放包括礦物源排放和生物源排放,前者是將脫離全球碳循環且儲存在礦物能源中的CO2釋放到大氣中,而后者本身是碳循環的一部分,對大氣的影響是中和的[35]。與大多數核算工作一致,本研究只將礦物源CO2排放納入核算范圍。

1.2 基于指數分解的園區碳減排潛力評價方法

在實現2℃全球溫控目標和中國自主貢獻目標的雙重壓力下,極為有限的碳預算給中國工業園區高質量發展提出了更嚴格的要求,探究中國工業園區中長期低碳發展路徑尤為關鍵。根據能源基金會近期發布的《中國碳中和綜合報告2020》[37],在2℃溫控目標下中國工業部門2035 年和2050 年CO2排放總量相比2015 年需分別下降20%~35%和50%~80%。

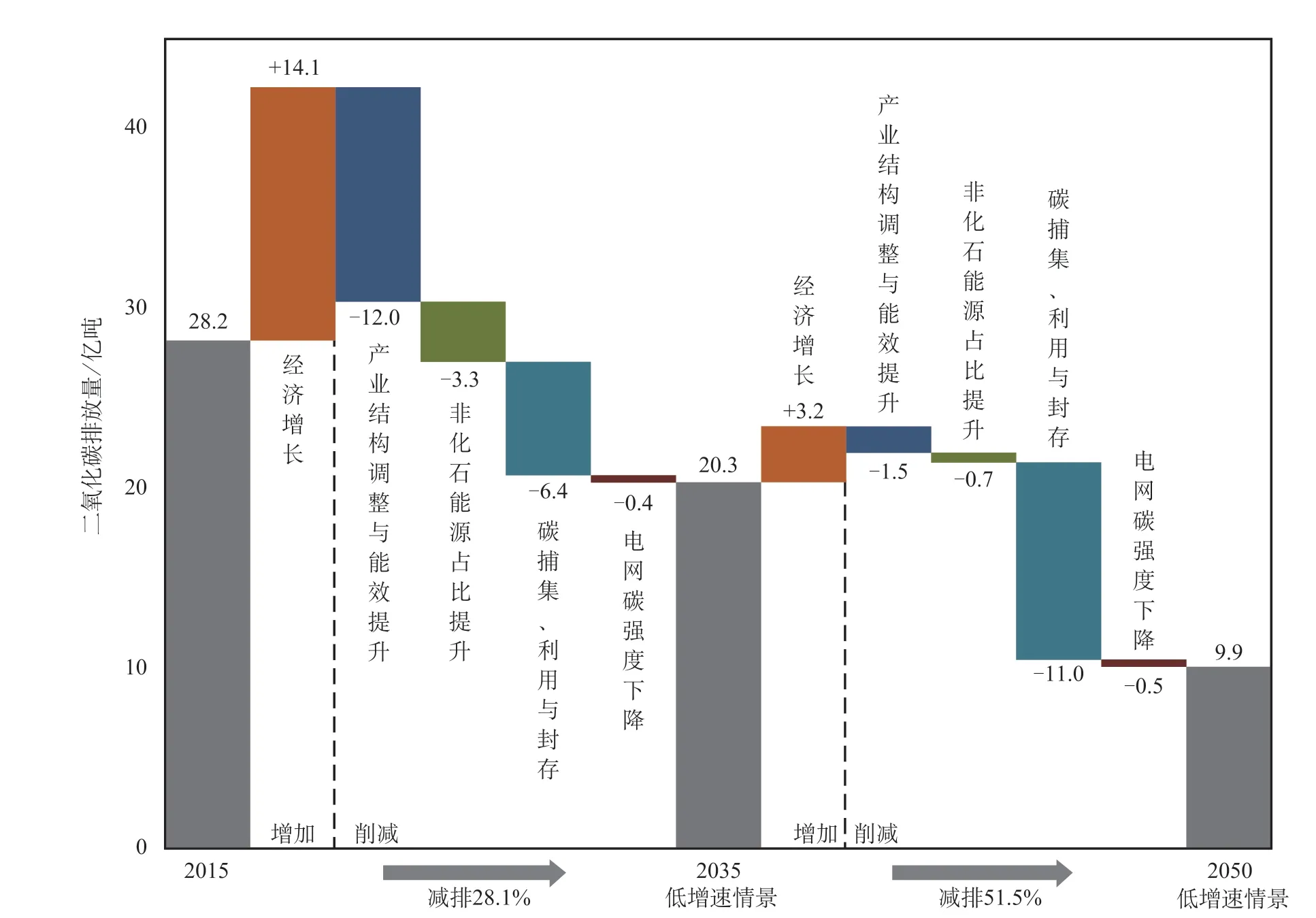

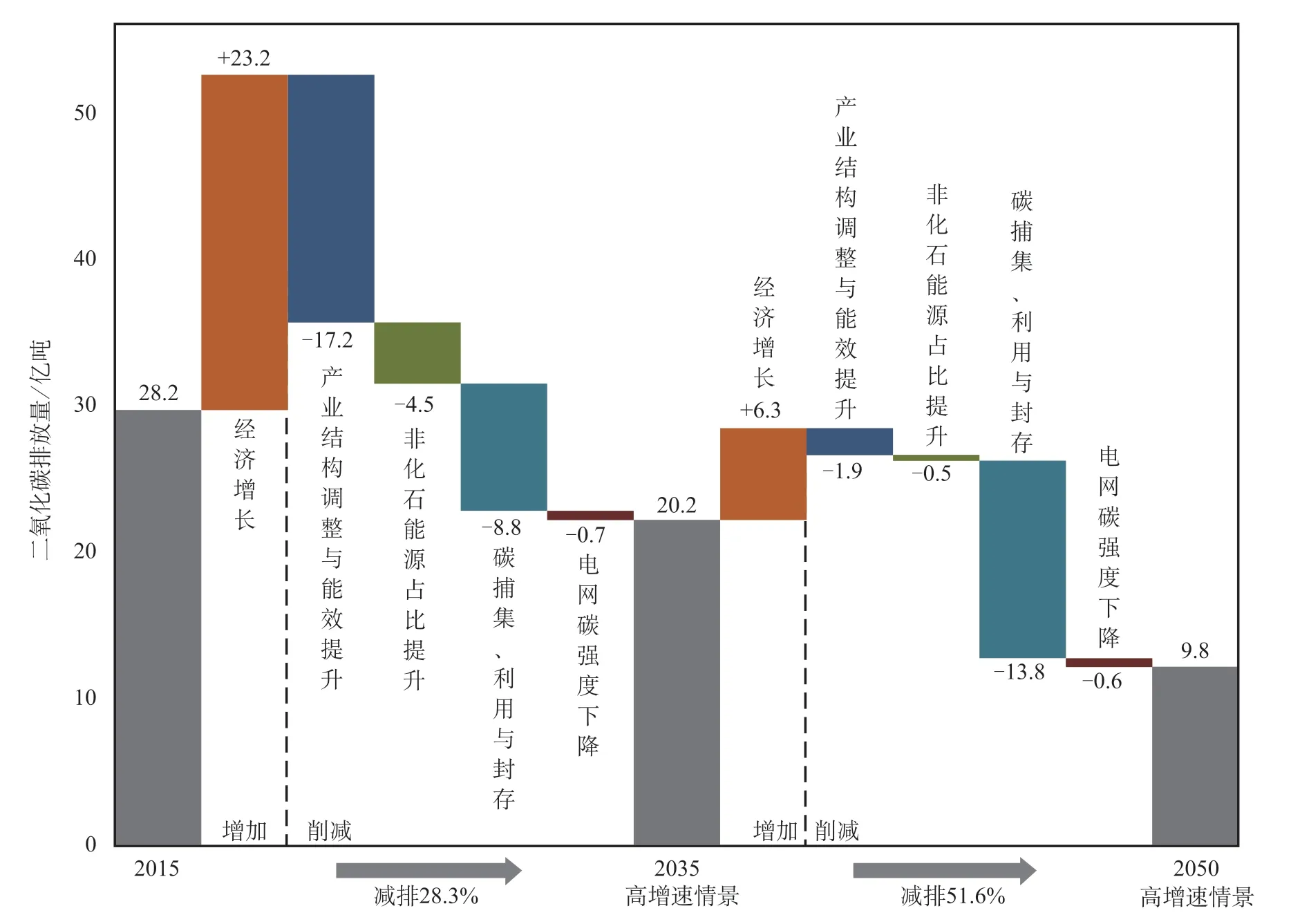

以2015 年中國工業園區CO2排放量為基準,工業園區2015—2035 年和2015—2050 年CO2排放量削減幅度參考《中國碳中和綜合報告2020》工業部門降幅區間的中位數28%和65%作為工業園區低碳發展的基本目標,進而研究工業園區未來減排路徑。從工業系統和能源系統角度出發,結合供應側和需求側進行分析,工業園區碳減排路徑主要涵蓋以下方面:①產業結構優化,降低高耗能行業比例;②能效提升,涉及技術節能和能源產出率提升;③能源結構調整,增加風能、光能、氫能、生物質能、工業余熱、生活垃圾與污泥在能源消費中的比例;④碳捕集、利用與封存(Carbon Capture,Utilization,and Storage,CCUS)。基于上述碳減排路徑,需在2035 年和2050 年將全國工業園區CO2排放量分別控制在20.3億噸和9.9億噸以內。換言之,全國工業園區在2015—2035 年和2035—2050年預期將至少減排CO27.9 億噸和10.4 億噸。

基于上述四種碳減排路徑,并充分考慮不同工業增速下的園區經濟發展情景,研究采用指數分解法進一步量化識別各路徑的減排效果。指數分解分析和結構分解分析是目前廣泛應用的兩種分解分析法,在識別多種社會經濟驅動力環境響應的相關研究中具有良好效果[38]。指數分解法與結構分解法相比,前者不依賴投入產出表,更適用于量化分析園區層面的時間序列數據[13,39]。具體地,本研究選用對數平均迪氏指數法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI),其具有路徑獨立、加總一致等優點[40],在碳排放驅動力分析等政策研究中被廣泛采用[41,42]。本研究將2015—2050年的時間跨度劃分為:第一階段以2015 年為基準年,2035 年作為目標年;第二階段以2035 年為基準年,2050 年作為目標年。進而,分別運用LMDI 分解法定量識別經濟增長帶來的碳增量以及四種減排路徑(產業結構優化與能效提升、能源結構調整、CCUS、區域電網混合電力碳強度下降)的碳減排潛力。

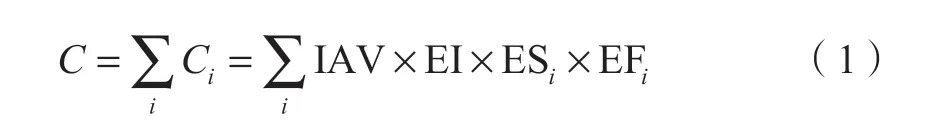

中國工業園區CO2排放量驅動因子分解參考Kaya 公式,可分解為經濟總量、能耗強度、能源結構、能源碳強度等因子相乘的形式[41],見式(1)。其中,C表示CO2排放量(萬噸),Ci表示第i種能源的排放量;IAV 為工業增加值(億元);EI 為能源強度(噸標準煤/萬元);ESi表示能源結構,即第i種能源所占份額;EFi表示第i種能源的生命周期碳排放因子(噸/噸標準煤);i=1…6,依次表示煤、石油、天然氣、電力、熱力、非化石能源(垃圾、生物質和污泥、余熱、風、光、氫等),具體如表2 所示。

采用LMDI 分解法,將基準年T0到目標年T期間的CO2排放量變化分解為上述各因子引起的變化量之和,見式(2)。其中,ΔCIAV、ΔCEI、ΔCES、ΔCEF分別代表工業增加值增長、能源強度下降、能源結構優化和碳排放因子改變導致的CO2排放量變化,ΔCEF可進一步分解為CCUS 覆蓋率增加和電網碳強度下降帶來的碳排放變化量,即ΔCCCUS和ΔCGrid。

根據中國工業增加值歷史數據[3],2019 年全國工業增加值同比增長5.3%,2014—2019 年工業增加值年均增長率為6.3%,工業增加值增速在未來一段時期將逐步放緩進而保持相對穩定。本研究設置低、高增速兩種情景:低增速情景下,2015—2035 年全國工業園區的工業增加值年均增長3%,2035—2050 年均增長1.5%;高增速情景下,2015—2035 年全國工業園區的工業增加值年均增長5%,2035—2050 年均增長3%。

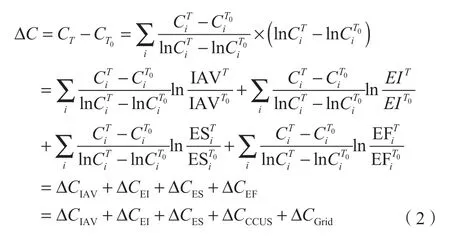

四種碳減排路徑的相關參數設置見表1。首先,能耗強度是單位工業增加值的綜合能耗,反映了產業結構優化和能效提升的雙重作用,參考值采用《國家生態工業示范園區標準(HJ 274—2015)》,即低增速情景下2035 年全國工業園區平均能耗強度達到生態工業園區水平,2050 年在2035 年基礎上降低10%;高增速情景能耗強度水準略高于低增速情景。

在能源結構方面,生活垃圾、生物質和污泥、余熱、風、光、氫等非化石能源占比預期將顯著提升。具體地,根據《生物質能發展“十三五”規劃》[43],生活垃圾焚燒和生物質的發電裝機容量在2015—2020年將分別增長60%和32%,同時考慮到工業園區將污水處理廠污泥進行摻燒的工程應用不斷增加(如蘇州工業園區[44]、上虞經濟技術開發區[45]等),因此本研究設定兩種情景下2035 年的生活垃圾、生物質(含污泥)的比例將分別提升至1%和1.5%,至2050 年保持不變。相似地,《“十三五”節能減排綜合工作方案》[46]和工業園區實踐案例均明確了工業余熱的回收利用率將在未來一段時間內顯著提升,因此設定余熱在兩種情景下2015—2035 年從0.7%的占比均提升至2%。根據《國家生態工業示范園區標準(HJ 274—2015)》,可再生能源使用比例至少達到9%,本研究取最低值,即高增速情景下到2035 年全國工業園區風電、光電平均各占比4.5%,低增速情景下風電、光電各占比3%,至2050 年保持不變。參考《中國碳中和綜合報告2020》[37],工業生產過程將更多使用零碳氫能作為替代能源,其占比在2050 年將提升至3%~18%。本研究參考此取值范圍以及工業園區減排總量限值,以1%作為步長,分別試算得出了實現減排目標下2035 年和2050 年園區氫能的最低占比,并假設零碳氫能的生命周期碳排放因子為零。上述非化石燃料占比提升將直接削減園區能源結構中的能源所占份額。

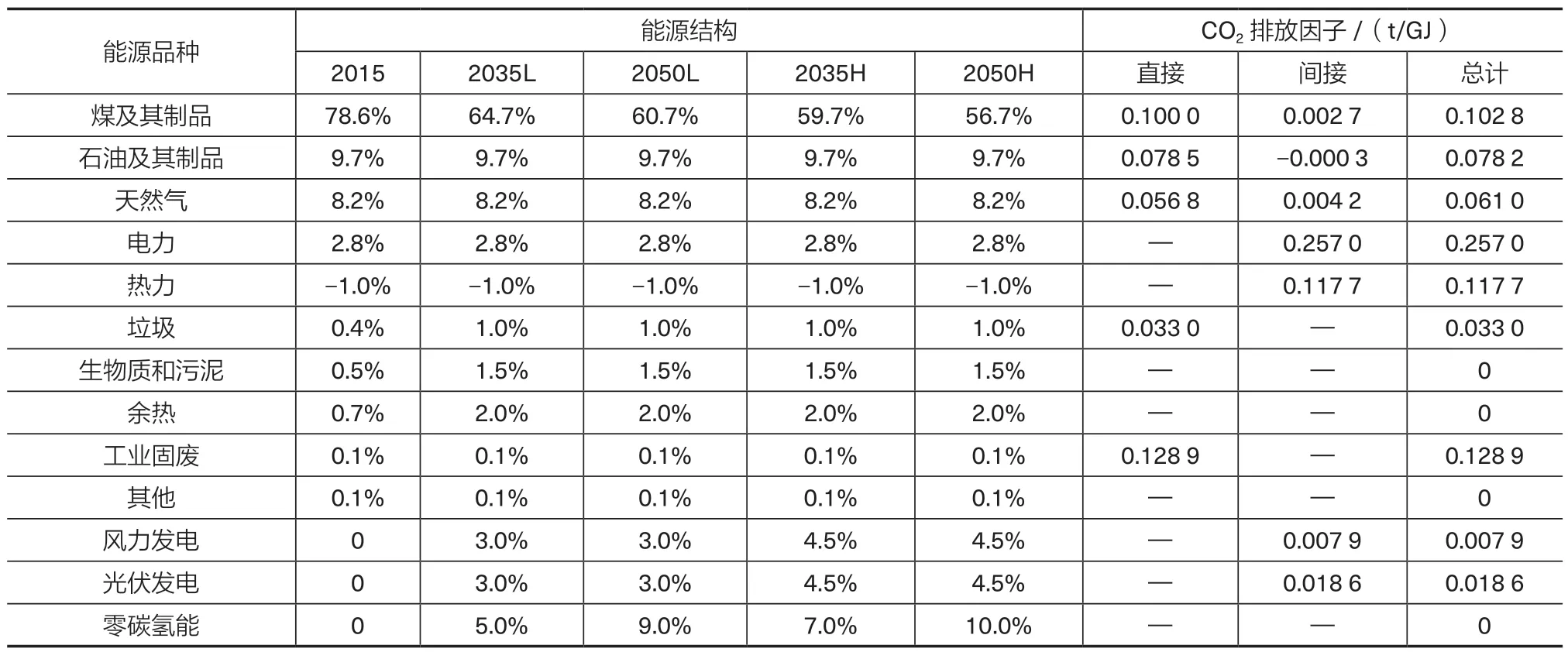

《中國電力行業2019 年度發展報告》顯示,2018年燃煤發電占全國發電量的64%,結合《中國碳中和綜合報告2020》中CCUS 至2035 年和2050 年分別覆蓋化石燃料設施的30%~65%和70%~85%的情景設置,據此設定高、低增速情景下工業園區CCUS覆蓋率(表1),其中2035 年CCUS 僅作用于燃煤設施,2050 年擴展至燃氣、燃油等設施;相應地,結合全國CCUS 覆蓋率和煤電占比,可推算出電網混合電力碳強度降幅,如表1 所示。各年份能源結構和分品種能源的直接、間接CO2排放因子在表2 中列出。其中,直接排放因子參考世界資源研究所發布的《GHG Protocol Tool for Energy Consumption in China(V2.1)》[35];間接排放因子涵蓋能源開采、生產、運輸(傳輸)等上游環節的碳排放,取值參考中國生命周期基礎數據庫[33]。

表1 2015—2050年中國工業園區碳減排路徑參數設置

表2 所列的煤及其制品、石油及其制品為能源大類,其對應的總體碳排放因子與各細分品種的排放因子和消費結構均相關,例如負的間接排放因子源于此類能源加工轉換產出的二次能源品種大量凈輸出。各細分品種的碳排放因子可參考上述數據源。

2 結果與討論

2.1 中國工業園區碳排放總量

2543 家園區中,國家級經濟技術開發區(以下簡稱國家經開區)共218 家,是中國工業園區中發展相對成熟和領先的一批,具有較好的經濟績效,數據可得性和可靠性也較高。本團隊前期研究中[32],采集了213 家國家經開區基礎數據,此213 家園區在2015年GDP 總計達到7.6 萬億元,占同年全國GDP 的11%[3]。前期研究基于園區分品種能耗數據清單,核算得出213 家國家經開區在2015 年能源消費總計3.9億噸標準煤,占同年全國能源消費總量的10%[3,32]。其中,燃煤消耗占能源總消費量的74%,明顯超過同年中國工業部門的燃煤消費份額(56%)[32,47];原油和天然氣的份額分別為36%和8%,排名第二、三位[32]。213 家園區能源消費品種的多樣化特征明顯,非常規能源如余熱、生物質、生活垃圾、煤矸石、工業固廢已實現一定程度利用,然而其總份額僅為2%,表明園區的低碳能源發展還有很大提升空間[32]。2015 年,213 家國家經開區的溫室氣體直接排放(園區邊界內燃料燃燒產生的排放)和間接排放(園區所用燃料的上游生產運輸過程排放和外購二次能源的生產運輸過程排放)分別為10.4 億噸和1.8 億噸CO2當量,各占總排放的85%和15%[32]。間接排放占比不可忽略,園區低碳化發展中對間接排放的責任和減排義務同樣需要加以關注。

進一步分析來看,213 家國家級經開區2015 年工業增加值為4.7 萬億元,CO2總排放量為11.3 億噸,其單位工業增加值CO2排放平均為2.4 噸/萬元。按照工信部《工業轉型升級規劃(2011—2015 年)》發布的數據,“十一五”期間中國工業園區貢獻了全國工業產出的50%以上[7]。按50%估計,2015 年全國工業園區的工業增加值約達11.7 萬億元[3],進一步按上述2.4 噸/萬元排放強度估算,全國工業園區的CO2排放量約為28.2 億噸。根據國際能源署數據[48],中國2015 年能源相關CO2排放量為91.4 億噸,由此初步判斷工業園區貢獻了全國CO2排放的31%,占比相當顯著。隨著近年來工業企業入園率逐步提升,例如至2020 年許多地區的化工企業入園率已達到80%,工業園區碳排放在全國的貢獻率未來將持續攀升,明確工業園區碳減排路徑并推廣行之有效的碳減排措施已刻不容緩。

表2 不同情景下能源結構與分品種能源生命周期碳排放因子

2.2 中國工業園區碳減排潛力

兩種經濟增速情景下,中國工業園區面向2035年和2050 年的排放量和四種碳減排途徑各自的減排潛力分別見圖1 和圖2。總體來看,未來園區經濟增長帶來的碳排放新增量仍將十分顯著,但通過四種減排途徑有望將其抵消并實現凈減排,即實現2015—2035 年和2035—2050 年分別減排28%和51%的目標。

具體而言,2015—2035 年產業結構調整與能效提升(即單位工業增加值產出的能耗下降)的碳減排潛力最為顯著,提高非化石能源占比和增加CCUS 應用也可帶來可觀的碳減排潛力。電網碳強度下降的減排效果并不明顯,這是由于園區從電網凈輸入電力在園區總體能源消費中占比有限,僅不足3%[32],即園區物理邊界內自備的能源基礎設施在2015 年已基本能實現電力的自給自足。此外,從生命周期碳排放因子來看,由于電力的生產、轉換、傳輸過程中的損耗較大,對于園區這一直接耗電量較大的經濟體而言,由本地生產電力并實施大用戶直供實現就地消納,將具有更好的低碳績效。從時間跨度來看,產業結構優化、能效提升、能源結構優化在2035—2050 年的減排潛力將明顯減小,表明至2035 年此三方面的碳減排潛力基本能充分釋放,遠期的深度減排需主要依靠持續推進工業生產活動中的系統優化、區域層面的產業布局優化和末端針對性的CCUS 來進一步完成總體碳減排目標。

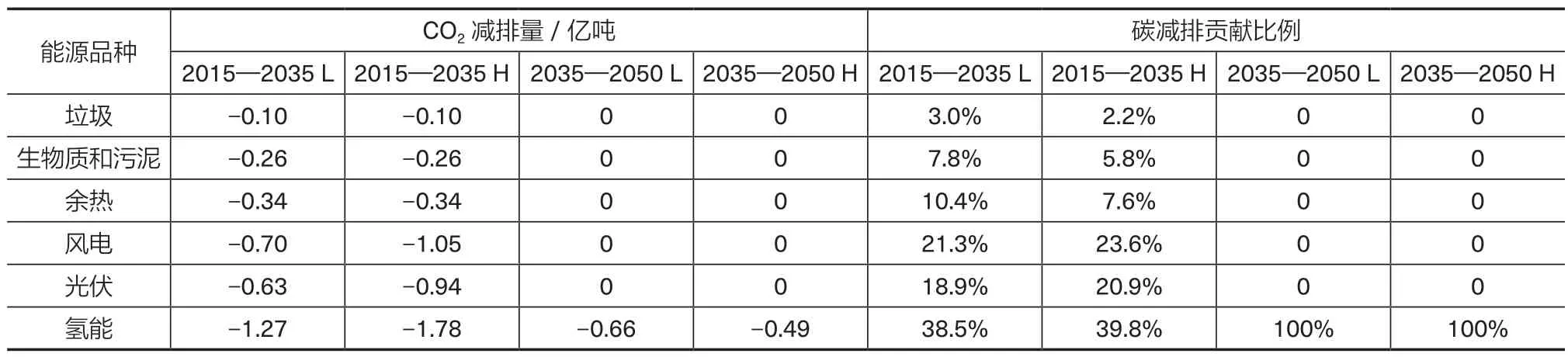

進一步,將能源結構優化的碳減排潛力分解為生活垃圾、生物質和污泥、余熱、風、光、氫等六種能源,研究各自的減排貢獻。針對特定基準年和目標年,本研究采用下述取值作為每種能源在能源結構優化碳減排總量中的貢獻權重:某種能源的增長份額÷非化石能源總增長份額×(1-某種能源的碳排放因子÷煤的碳排放因子),進一步得到表3 所示的六種非化石能源占比提升相應的碳減排貢獻。

結果顯示,預期碳減排貢獻最顯著的依次為氫能、風電、光伏,此三者在2015—2035 年的減排貢獻率總計可達79%~84%,尤其氫能在2035—2050年可貢獻100%的減排潛力,是通過調整能源結構深度減排最有潛力的措施。垃圾、生物質和污泥、余熱三類非常規能源由于在能源結構中占比較小,貢獻并不顯著。考慮到本研究采用較保守的參數取值,此三類能源在2035—2050 年所占份額并未有進一步增長,若未來大力提升此三類能源的回收利用率,并改進焚燒爐技術以降低煤摻燒比,其帶來的碳減排貢獻將有望進一步增加。因此,現階段應充分利用園區產業集聚優勢,挖掘園區內部和園區間的產業共生潛力,加大生產過程中的副產品及廢物等的回收利用,從源頭削減資源消耗和碳排放,例如城市生活垃圾、污水廠剩余污泥的焚燒產能,以及化學反應余熱的再利用等。

3 結論與展望

3.1 主要結論

基于園區碳排放現狀與碳減排路徑分析結果,研究主要結論如下:

(1)中國工業園區溫室氣體減排的挑戰與機遇并存。中國省級及以上工業園區有2500 余家,其他各級園區更多達上萬家。為落實國家自主貢獻和全球溫升控制的雙重目標,一方面,園區面臨著迅速推進能源低碳化轉型和工業綠色發展的雙重壓力,短期內需轉變工業部門和能源基礎設施對化石燃料高度依賴的狀況,而當前園區的溫室氣體排放特征和針對性減排策略均不明確,園區低碳研究和政策實踐尚處于初期階段,亟須開展廣泛、全面、深入的普查與核算以“摸清家底”,為后續減排策略制定奠定基礎;另一方面,園區具有企業集聚性、規模性優勢和創新轉型動力,產業共生效益的潛力顯著,基礎設施集約化程度高,行政管理體系相對獨立高效,低碳經濟勢必為園區高質量發展注入新的活力,成為全國乃至全球工業部門低碳發展的領頭羊和示范區。

表3 六種非化石能源占比提升的碳減排貢獻

圖1 低增速情景下中國工業園區面向2035年和2050年的碳減排路徑

圖2 高增速情景下中國工業園區面向2035年和2050年的碳減排路徑

(2)中國工業園區溫室氣體減排對2℃溫控目標貢獻可期。工業園區約貢獻了全國CO2排放的31%,園區在產業結構、能源結構、節能水平、碳捕集等方面仍有巨大減排潛力。園區實現碳達峰乃至碳中和,將為中國自主貢獻總體目標和2℃全球溫控目標發揮至關重要的作用。本研究發現,園區在2015—2050年有望實現超過60%的減排幅度。目前工業園區普遍存在低效的生產設施和高煤炭依賴度,例如從園區能源基礎設施來看,大規模推廣垃圾焚燒產能、熱電聯產技術升級將具有顯著的減排潛力和環境、經濟協同效益[49]。因此,通過淘汰或替換落后產能、提高能效、廢物廢熱回收利用等途徑,可基本實現近期階段(2015—2035 年)的減排任務。隨著CCUS 對化石燃料設施的逐步覆蓋,以及工業過程中零碳氫能的廣泛利用,中國工業園區面向2050 年或2060 年的深度減排任務也將有望達成。

3.2 政策建議

為進一步推動中國工業園區低碳發展,為國家碳達峰、碳中和戰略目標的實現發揮關鍵支撐作用,基于上述研究,提出工業園區深化低碳發展政策建議如下:

(1)開發系統、規范、標準的工業園區溫室氣體排放核算方法與工具包。建議基于生命周期方法開發并編制工業園區溫室氣體核算框架與實施細則,開發在線核算工具包。推動工業園區碳達峰,首先需要解決核算方法的可行性、核算范圍的一致性、核算結果的可比性,為此可將能源相關溫室氣體排放作為首要核算對象,形成直接排放和間接排放核算的標準性工具方法;進而在全國范圍內選擇一批工業園區開展溫室氣體核算試點,為后續全面深化工業園區溫室氣體減排工作提供基礎。

(2)制定工業園區低碳發展分類指導路線圖。研究制定“中國工業園區溫室氣體及多污染物協同控制行動路線圖”,支撐園區深入打好污染防治攻堅戰和綠色低碳轉型攻堅戰。基于本研究提出的四種碳減排路徑分類構建政策、技術層面的碳減排工具包。進而,將園區按照綠色發展水平、經濟規模、主導產業、基礎設施建設狀況等屬性進行分類分級,明確各類各級工業園區低碳化轉型的行動重點。模擬中國工業園區未來碳排放演化路徑,結合國家自主貢獻和2℃/1.5℃全球溫控目標,識別工業園區碳達峰關鍵時間節點,建立深度減排動態優化方案。

(3)開展碳達峰示范試點園區建設。結合當前正在開展的國家生態工業示范園區、綠色園區、循環化改造試點園區等項目,建議主管部門間深化協作,選擇一批綠色發展基礎好、產業體系優勢足、低碳達峰意愿強、經濟實力有保障的工業園區,從全生命周期溫室氣體核算、定制化碳達峰路徑規劃等方面開展示范試點,并爭取給予專項資金支持,在“十四五”期間形成一批碳達峰示范試點園區。

3.3 進一步研究展望

面向中國2060 碳中和愿景,后續研究可考慮基于工業園區的生產空間布局,進一步擴大園區焚燒周邊地區生活垃圾進行熱電聯產的比例,推廣分布式光伏和風電的園區部署方案,如廠房屋頂太陽能和廠區小型風電機,進而構建園區“垃圾—風—光”低碳電力組成的智能化微電網,促進可再生能源的就地消納,實現工業園區深度低碳化。在此基礎上,構建綜合評價模型,量化分析低碳和可再生能源設施嵌入園區的溫室氣體減排潛力、空氣質量和健康的協同效益,以期為全球溫控目標實現和中國工業園區綠色發展提供強大助力。