生態環境對我國居民幸福感的影響機制與實證研究

潘護林,陳惠雄*

(1.浙江財經大學公共管理學院,浙江杭州 310018;2.衢州學院商學院,浙江衢州 324000)

引言

生態環境是人類賴以生存與可持續發展的基礎,也是人類重要的福祉之源。然而,近現代以來人類中心主義思想的過度膨脹及人類對物質財富的過度執迷,使得生態環境這一重要價值受到嚴重忽視。經過長期的掠奪式開發與不合理利用,當前各類生態環境要素及其服務無疑正變得日趨稀缺,人類進入生態約束時代[1],建設生態文明已成為人類共同的使命[2]。在我國,黨的十八大已把生態文明建設正式納入中國特色社會主義事業建設的總體布局。在此背景下,加強生態環境與我國居民幸福內在關系的研究,深化人們對生態環境價值的認識,對激勵公眾采取環境友好行為,助力政府科學制定環保政策,進而推動我國生態文明的建設具有重要現實意義。

生態環境與居民幸福關系正逐漸成為國內外學界研究的一個熱點。一些學者從理論上探討了生態環境與人類幸福的關系。陳云[3]從哲學層面闡釋了生態環境對人類幸福價值的哲學基礎,認為生態環境對于人類無論是其生理“生存狀態”還是其精神“生命狀態”都具有重要意義,生態環境對人類幸福的意義有其堅實的存在論基礎。黃娟、李櫪霖[4]的研究明確指出,生態環境是人類幸福的基礎與可持續發展的保障。馮偉林等[5]通過相關研究綜述指出,生態環境服務幾乎涉及了所有的人類幸福要素,并認為生態服務的分配和消費是實現人類生態幸福的關鍵環節。王大尚等[6]研究認為,生態服務通過消費影響人的幸福感且與居民生態幸福感存在多層次性與非同步性關系。陳新穎、彭杰偉[7]研究指出生態環境通過影響人的情緒、生理機能、生活舒適度、身體健康等方面而影響人的幸福感,并分析了生態環境與居民幸福的雙向互反饋關系。

更多學者對生態環境與居民幸福的關系進行了實證研究。鄭君君等[8]基于中國綜合社會調查(CGSS)數據,對環境污染對我國居民幸福感的影響進行的實證研究表明,主觀感知的環境污染對我國居民幸福有顯著負面影響,而客觀存在的環境污染程度與居民幸福感呈現統計上的正向關系。同樣基于CGSS 數據,武康平等[9]的實證研究結果表明,環境污染嚴重與否不會改變不關注環境的居民的幸福感,而對關注環境問題的居民的幸福感有顯著影響。戴紅軍等[10]對我國大氣污染的客觀狀態對居民幸福感影響的實證研究表明,大氣污染物中顆粒物對居民幸福感有較顯著影響,而NO2則影響不顯著。在國外,Israel &Levinson[11]基于30 個國家的水污染橫斷面數據對水質環境與幸福感關系進行了實證分析,發現客觀的水污染程度與幸福感之間存在顯著負相關。Welsch[12]運用歐洲近10 個國家居民生活滿意度面板數據,對空氣污染對居民幸福感的影響進行了實證分析,研究表明空氣污染對居民幸福感有顯著的負面影響。Cu?ado 等[13]對西班牙的實證研究也表明,氣候、空氣污染的客觀狀態對居民幸福感的負面影響顯著。MacKerron[14]對英國的研究發現,當被調查者處于優美的自然環境時,相較于處于普通的都市環境,其幸福感會更強烈。

綜上所述,理論研究表明,生態環境與居民幸福感無疑具有正向關系,即生態環境越好,應越能增進居民幸福感。但從實證研究結果看,生態環境對居民幸福感的影響還沒有統一的結論。對歐洲國家的實證研究表明,客觀生態環境對居民幸福感正向關系顯著;而在我國生態環境對居民幸福感的正向影響與居民對生態環境主觀感知和關注程度有關,客觀的生態環境狀態與居民幸福感的正向關系不突出,甚至出現反向關聯情形。對此,需要做出進一步的理論闡釋與實證研究。本研究將基于幸福感產生機制對生態環境影響居民幸福感的機制進行闡釋,并基于2013—2014 年的大樣本問卷調查數據采用有序logitistic 模型,對水環境、大氣環境、環境綠化三個主要生態環境要素對我國居民幸福感的影響做進一步的定量的實證研究,結合我國國情對實證結果做出科學解釋。

1 理論機制與研究假設

作為一種主觀感受,幸福感具有其產生的客觀基礎。相關研究表明,幸福感的產生以人自身客觀需要的滿足及其滿足物的客觀存在為前提[15-17]。這里的人類內在需要包括從生計到自由多個層面;而其滿足物內容更廣,涉及自然資本、制造資本、人力資本、社會資本甚至是時間等諸多內容[17]。但事實上,滿足居民多層需要的各種滿足物及其對需要的滿足并不一定直接產生居民幸福感。幸福感的產生還需經由居民對滿足物及其對自身需要滿足的認知和評價過程。根據幸福感的更一般的定義[18,19],主觀幸福感是基于人們對自身生活質量所做的認知性和情感性的整體評價而產生的。這表明,未進入居民個體認知范疇的滿足物及其對個體的滿足不會對其幸福感產生直接影響,認知決定著直接影響居民幸福感的滿足物的范疇①大量事實表明,即使人類需要某種滿足物客觀地存在且現實地滿足著人們的某種需要,但其存在和對需要的滿足如果不為人們所認知或因感覺適應而弱化,其一定程度上的優劣變化通常也不會直接或顯著影響居民幸福感。如在人們對地球在茫茫宇宙中是一個適于人類生存的獨特認知之前,人們并不會感到生活在地球上是件幸福的事。當然,在上述情形下,人們也很難產生保護地球家園的沖動。,而評價則直接決定著居民對自身某種需要及其滿足物的重視程度和對不同需要及其滿足物幸福感知的賦權。當某種需要及其滿足物被人們所認知并受到重視或與其他需要及其滿足物相比賦權很高時,該種需要的滿足及其滿足物對居民幸福感的影響較大[17]。

那么,什么因素影響居民對自身需要及其滿足物的認知與評價呢?無疑,文化水平與宣傳教育直接影響人們的認知能力和認知水平。通過提高個體文化水平,居民對自身生存發展需要及其滿足物會認知更全面,真正認知到哪些東西對自己最重要;宣傳教育可強化人們對滿足自身需要的特定滿足物及其價值的認知程度。但從根本上講,人們對特定需要及其滿足物的重視程度受制于特定社會經濟發展水平下個體所處的生存發展階段及其所決定的需求結構。根據馬斯洛的需要層次理論[20],人類內生需要有從基本生存到自我實現的多種層次,在不同的生存發展階段人們所重視的需要層次及其滿足物不同。人類在初級生存發展階段,通常普遍關注自身基本生計需要,對經濟性滿足物即經濟產品的需求強烈;當基本生計需要得到一定程度持續、穩定的滿足后,人們才開始更多地關注和重視高層次的社會性需要和精神需要,而對非物質性滿足物如環境、尊重、關愛、成就的需求強烈。

基于上述對幸福感產生機制的分析,可以揭示生態環境對居民幸福感的影響機制。作為人類賴以生存發展的基礎和福祉之源,生態環境對居民幸福感的影響受制于居民對生態環境及其價值的認知程度,以及現時自身生存發展階段所決定的生態環境的重視程度。當居民因缺乏宣傳教育或個體文化水平不高,對上述生態福祉功能或生態環境惡化后果認知不足時,生態環境優劣對其幸福感就可能難以產生直接的顯著影響。當因經濟不發達居民收入較低并更多地關注自己經濟收益而忽視生態環境時,生態環境對其幸福感的影響微弱。環境社會學相關研究成果也表明,社會發展的物質水平在一定程度上決定著人們的環境意識,只有當經濟發展到一定階段,人們的基本物質需求得到一定程度的滿足后,社會公眾才會更多地關注環境;在后物質主義社會中,社會成員更容易產生保護環境行為[21]。結合研究期(2013—2014 年)我國居民文化水平仍相對較低、居民環境價值認知仍不夠充分的現實,這可以解釋前述實證研究中出現的我國客觀環境因素對居民幸福感影響不顯著現象。考慮到西方發達國家經濟發展水平和居民消費水平,這可以解釋進入后工業化社會的西方發達國家為什么客觀生態環境能對居民幸福感產生顯著影響。

綜上所述,生態環境是人類賴以生存發展的物質基礎和民生福祉之源;客觀生態環境需要通過個體居民的主觀認知和評價才能直接作用于人的幸福感,當人對生態環境對自身生存發展的價值有充分認知,且在當前的生存發展階段十分重視生態環境對自身需要滿足時,生態環境會對其幸福感產生顯著影響,否則,影響就小。由此,基于上述居民生態環境幸福感產生機制及研究期我國作為發展中國家居民總體收入水平相對較低、人們仍偏重于物質消費以及經過長期宣傳教育居民已具備一定的環境意識的基本國情,本文提出如下實證研究假設:①生態環境對我國居民幸福感總體來看有影響,但不會十分顯著;②不同生態因子因感知不同對居民幸福感的影響可能存在差異。

2 研究變量、數據來源與模型選擇

2.1 研究變量選擇

本研究重在實證生態環境因子是否對我國居民幸福感有顯著影響以及影響程度如何,因而將居民幸福感作為因變量(Y),并將生態環境因素做進一步分解,選取與我國居民生活關系密切且感受相對直觀的三個要素,即水質環境(X1)、空氣質量(X2)、環境綠化(X3)作為解釋變量。在測量時,居民幸福感變量通常以居民自述幸福感計[15-17],采用的問題是“您當前的總體幸福狀況如何?”并用1~10 共10 個數值進行標識。其中,1 表示極不幸福,2 表示很不幸福,3 表示較不幸福,4 表示略不幸福,5 表示一般,6 表示略感幸福,7 表示比較幸福,8 表示很幸福,9表示非常幸福,10 表示極為幸福。這種對主觀幸福測量方法的信度與效度已得到相關研究證實[2,23]。環境因子測量則以居民自述滿意度計,同樣以1~10 十個數值表示。其中,1 表示極不滿意,2 表示很不滿意,3 表示較不滿意,4 表示略感不滿,5 表示一般,6 表示略感滿意,7 表示比較滿意,8 表示很滿意,9 表示非常滿意,10 表示極為滿意。這里環境因子數據采用被調查對象對生態環境的自述主觀滿意度而非客觀的實際環境狀況,不僅是為了便于獲取數據,更重要的是幸福感是基于個體居民對客觀環境福祉認知和評價獲得的。如果主觀感知環境不能對居民幸福感產生顯著影響,那么客觀的實際環境對居民幸福感更不能產生顯著影響,因而采用主觀感知生態環境更易于驗證本文的研究假設。

2.2 數據來源與方法

本實證研究數據全部來自國家社科基金項目“基于經濟社會發展的幸福指標體系的構建研究”課題組2013—2014 年收集的全國約10 個省份的3984 份有效抽樣調查問卷。調查問卷通過預調查及修正,經檢驗具有較高的信度和效度,符合本研究的需要。

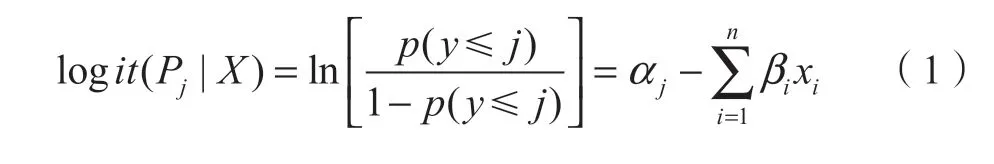

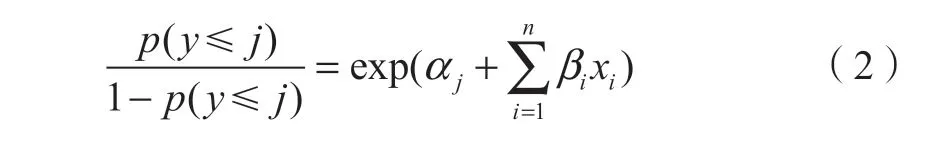

研究首先對我國居民幸福感及諸環境因子水平進行定性描述,然后對各因子變量與幸福感變量之間的相關性進行分析,以厘清當前生態環境因素與居民幸福感關系的性質。最后針對研究變量數值的離散性質,采用多元有序邏輯(logistic)模型[24]對環境因子滿意度對居民幸福感的影響進行了精確的定量分析。其模型結構如下式所示:

式中,y為居民幸福感,j=1,2,3,…10,表示幸福感的10 個等級;xi為影響居民幸福感的解釋變量;α j為截距參數;βi為回歸系數;為累積優勢比。由式(1)可得:

式(2)表明,當某解釋變量xi增加一個單位而其他變量保持不變時,因變量某分割點y=j的累積優勢比變動為exp(βi),因而,當βi<0 時exp(βi) < 1,表明p(y≤j)比1 -p(y≤j)降低,1 -p(y≤j)增加。

3 結果與分析

3.1 描述性統計結果與分析

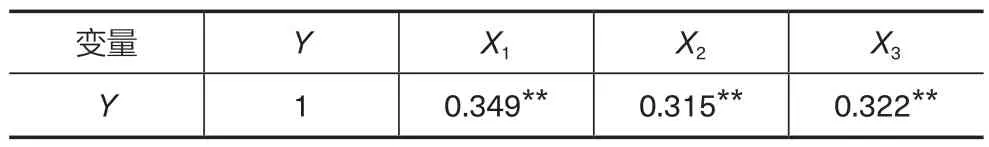

研究首先運用SPSS21 對居民幸福感與生態環境因子變量進行了描述性統計,并對二者的相關度進行計算,結果分別見表1 與表2。

如表1 所示,研究期我國居民幸福感水平總體中等偏上即處于略感幸福水平與比較幸福之間,其值為6.66,但仍有11.3%的居民感覺不幸福,另有16%的居民幸福感一般。這說明我國居民幸福感有待進一步提升。居民對生態環境滿意度總體一般,各項環境要素滿意度值均未超過6,表明我國環境狀況總體不太理想。超過30%的居民對自身生存的生態環境仍不滿意,反映了我國生態環境問題的嚴重性與治理緊迫性。

表1 描述性統計結果

如表2 所示,各居民感知環境因子均與居民幸福感均顯著正向相關,但各環境因子滿意度與幸福感相關度較小,相關系數均未超過0.35,表明當前各感知環境因素對我國居民幸福感影響可能不突出。

表2 幸福感與環境因子相關系數

3.2 回歸結果與分析

本研究運用SPSS21 軟件ordinal logistic 程序模塊進行回歸分析,結果見表3 與表4。

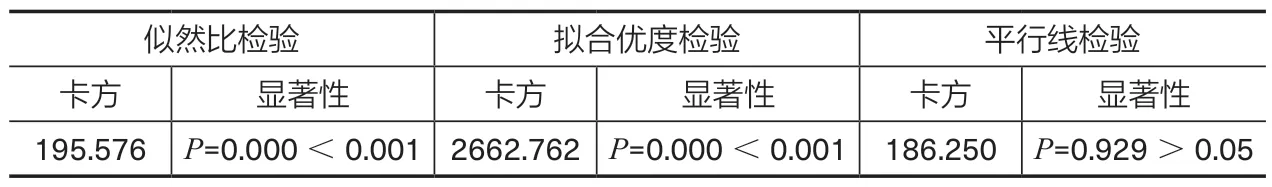

如表3 所示,似然比檢驗P<0.001,說明至少有一個自變量偏回歸系數不為零;擬合優度P=0 <0.001 且平行性檢驗值P>0.05,表明不管因變量的分割點在什么位置,模型中各自變量的系數β都保持不變,亦即自變量的回歸系數與分割點無關,因而研究符合多元有序logistic 回歸分析的要求。

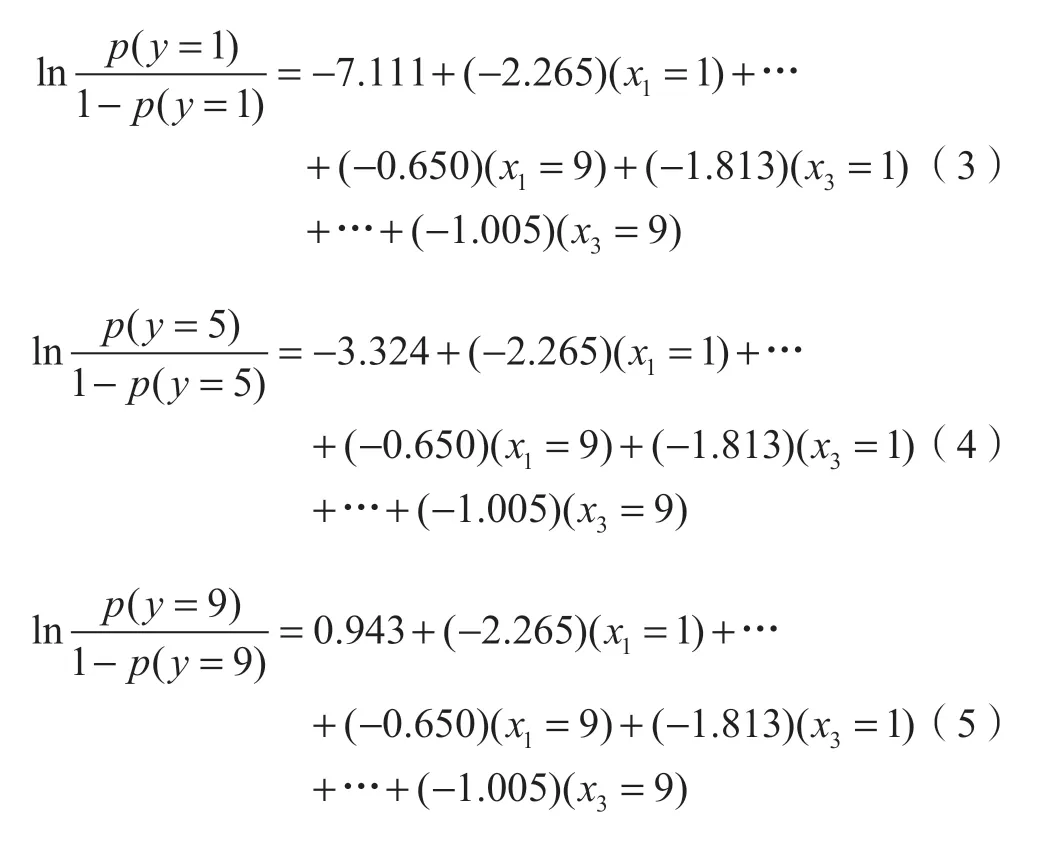

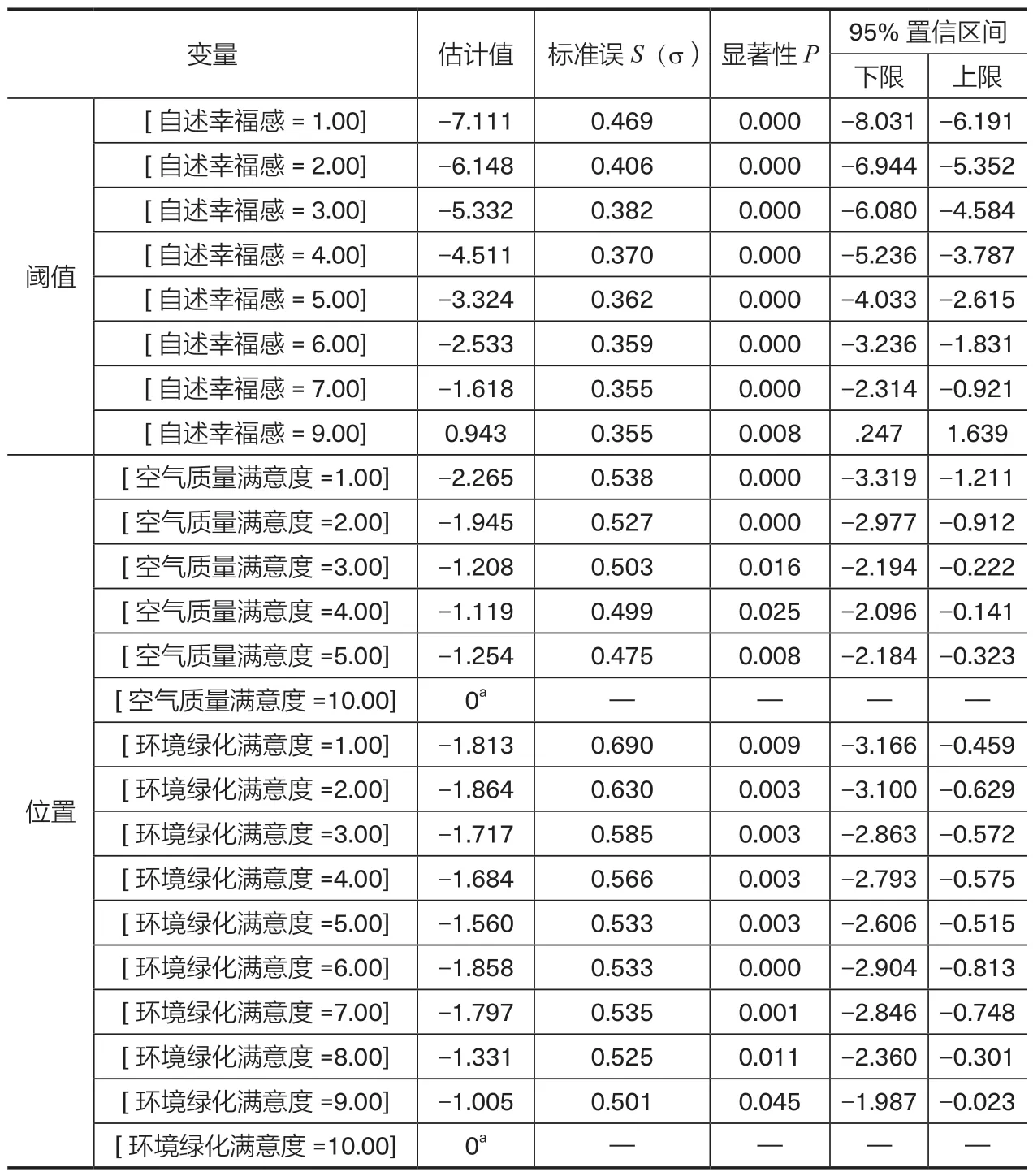

根據表4,居民感知水質環境因子沒通過顯著性檢驗,被排除在有序logistic 建模之外,由式(1)可建立當因變量y=1(表示極不幸福)、y=5(表示一般)、y=9(表示極幸福)的有序logistic 回歸模型,如下面公式所示:

由式(2)含義及式(3),經計算,當居民空氣質量滿意度、綠化滿意度分別普遍提高1 個單位時,居民其他程度幸福感水平與“極不幸福感”水平概率比分別增加e-14.902、e-21.740倍,此時感到“極不幸福”的人群比率分別為0.088%、0.082%。由式(2)含義與式(4),當居民空氣質量滿意度、綠化滿意度分別普遍提高1 個單位時,居民感覺“幸福”與“不幸福”的概率比分別增加e-11.115、e-17.953倍,此時居民幸福感達到“一般”水平的概率分別為3.481%、3.475%。由式(2)含義與式(5),當空氣質量滿意度、綠化滿意度分別普遍提高1 個單位時,居民感覺“很幸福”與其他幸福感水平的概率比分別增加e-6.848、e-20.793倍,此時感到十分幸福的居民比率分別達到71.976%、71.971%。可見,研究期內,即使從感知環境角度看,我國主要生態環境因子對居民幸福感的影響也不突出。其中,水環境因子沒有通過顯著性檢驗,表明水環境因子對我國居民幸福感在統計學上沒有影響;空氣質量與環境綠化兩類因素盡管通過了顯著性檢驗,但從模擬結果看對我國居民幸福感的影響均比較弱,兩者相比,空氣質量環境對居民幸福感影響弱于綠化環境。

3.3 結果解釋

根據前述幸福感產生機制,生態環境對居民幸福感的影響受制于居民對生態環境對自身現時生存發展需要滿足意義的認知和評價。當居民對生態環境及其價值認識不足或認為不重要時,居民生態環境的幸福感受往往比較弱。改革開放以來,我國經濟社會發展雖然取得了顯著成就,但此時還遠未進入后物質主義社會,與發達國家相比,我國居民收入水平仍比較低;生活水平雖總體進入小康,但物質生活需要還未充分滿足;此時還多重點關注自身經濟收入和物質消費,而對不能給自己帶來直接經濟收益的公共環境重視度還相對較低。在此背景下,加之此時我國地方政府過度“重經濟,輕環保”發展理念還存在一定的歷史慣性,環境保護宣傳教育不夠深入,多數居民對生態環境價值的認識仍不充分,生態環境對我國居民幸福感的影響總體難免比較弱,甚至還會出現居民幸福感與環境污染程度呈正相關的“生態—幸福”悖論情形[8]。

表3 模型檢驗結果

表4 模型參數估計

國內的其他相關實證研究也證實了相關上述觀點。李順毅等對綠色發展對居民幸福感影響的研究結果表明,綠色發展及其帶來的環境改善對我國東部發達地區和城市居民幸福感的影響顯著,而對中西部落后地區和鄉村地區居民幸福感影響不顯著[25],這從橫向比較的角度實證了經濟發展與消費水平對居民生態幸福感影響的制約。根據鄭君君等的研究,環境污染通過經濟增長這一傳導路徑從實質上促進了我國居民的幸福感[10,26]。本研究進一步認為,是研究期內社會經濟發展階段下我國居民總體重經濟收入而輕環境保護的價值取向——經濟增長以犧牲環境為代價導致了這一現象的發生。我們可把人類特定發展階段這種以犧牲環境換取經濟增長導致環境越惡化反而居民幸福感越強的現象稱為“生態—幸福”悖論。“生態—幸福"悖論是導致我國在一定的發展階段環境問題惡化和久治不愈的根源。

受居民對不同環境因子及其影響的感知存在差異的影響,各環境因子對居民幸福感的影響程度必然存在差異。現實中,水環境及其優劣給我國居民的感知不如空氣質量與環境綠化情況直接和深刻。在我國,水體污染盡管也比較嚴重,對居民身心健康有著潛在的嚴重威脅,但生活中多經過凈化加以利用并未給居民身心健康產生即時可感的嚴重影響。與其不同,彌漫于居民生存空間的空氣污染特別是霧霾天氣直接影響人的視覺感受、刺激人的呼吸道,引起人們身體不適感,直接威脅人體健康。同樣,綠化環境也具有直接可感,通過直觀審美其優劣變化也可直接影響人們的愉悅感。由此,與水環境相比,空氣質量與綠化環境對居民幸福感的影響會相對顯著。這也是為什么我國早期的水污染一直沒有真正得到居民普遍重視,而2013 年前后一度頻發的霧霾天氣卻引起了公眾的強烈反應進而引起政府高度重視的原因。

4 結論

基于幸福感產生機制對生態環境影響居民幸福感機制進行揭示表明,生態環境對居民幸福的影響受制于經濟發展與居民收入水平,以及居民對生態環境及其價值的認知程度。當居民收入水平低、環境意識差時,居民更多地關注自身經濟收入而非生態環境,生態環境對其幸福感影響不突出。基于2013—2014 年調查數據的實證研究結果表明:當時生態環境對我國居民幸福感影響并不顯著,盡管我國居民對生態環境整體滿意度不高;水質、空氣、綠化三大環境因子對我國居民幸福感的影響存在一些差異,其中環境綠化對居民幸福感影響程度相對較大,其次是空氣質量,再次是水質環境。這一結果與當時我國居民收入水平普遍不高、居民環保意識不強、人們對三大環境因子的感知程度有差異等有關。

獲得幸福感也是人類行為的根本動力。因此,提高居民生態環境幸福感與激發居民環保行為的舉措具有一致性。依據研究結果,可采用如下手段提高我國居民生態幸福感和激勵居民環境保護行為:①繼續加強對生態環境及其價值的科普教育,以提高居民對生態環境意義的認知度;②繼續大力發展經濟與普遍提高居民收入水平,促進居民由較低層次的物質消費向環境審美轉型升級,增進居民對生態環境的重視度;③運用環境稅、生態補償、排污權交易等經濟手段強化居民對生態環境經濟價值的認知,激勵居民的親環境行為①至少在當前人類發展階段,收入不僅直接影響個體的物質生活水平,而且還與其他幸福來源息息相關,如健康、交往和聲望,從而廣泛、深刻地影響著居民幸福感。這意味著經濟收入的損益對個體行為會有很強的激勵作用,在環境管理中采取影響個體經濟收益的手段具有合理性和有效性。習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”,既是對生態環境經濟價值的科學論斷,也是當前最能深入人心和激發我國居民親環境行為的行之有效的價值理念,具有科學的理論基礎,需要大力宣傳和踐行。;④優先關注和重視居民直觀感受最深普遍反映最強烈的環境問題的解決。