上煤層遺留煤柱影響段沿空掘巷圍巖破壞特征及補強支護措施

劉 霞,翟春佳,李常浩

(1.重慶工程職業技術學院,重慶 402260; 2.中國礦業大學(北京) 能源與礦業學院,北京 100083;3.潞安集團余吾煤業有限公司,山西 長治 046103)

近距離煤層開采上部煤層回采后會留下煤柱,上覆巖層載荷在煤柱附近產生應力集中并向下傳遞,上層煤回采引起的底板損傷破壞直接影響了下層煤頂板的完整性和強度,且其應力范圍及大小與近距離煤層間距直接相關[1-3]。尤其對于下層煤回采巷道橫穿上層遺留煤柱時,由于兩側采空致使采區煤柱形成孤島,煤柱作為兩側采空區斷裂拱的拱腳,大大增加了下層煤巷道的支護難度及維護成本,若不能合理選擇補強支護參數,則極有可能導致巷道內大范圍的頂板垮落和巷道附近工作面內嚴重的壓架事故。

長期以來,國內外學者對近距離煤層開采后的圍巖破壞特征及礦壓顯現規律的探究通常以下層煤內工作面合理錯距及巷道合理位置布設為主[4-5],而對上層遺留煤柱影響下,在下煤層內沿空巷道過此遺留煤柱段的礦壓顯現規律研究甚少。

1 工程地質概況

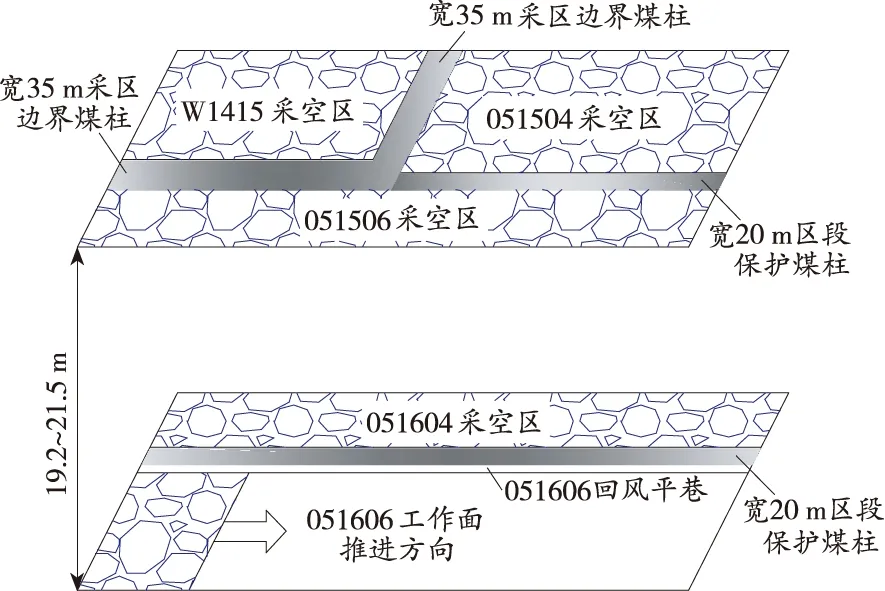

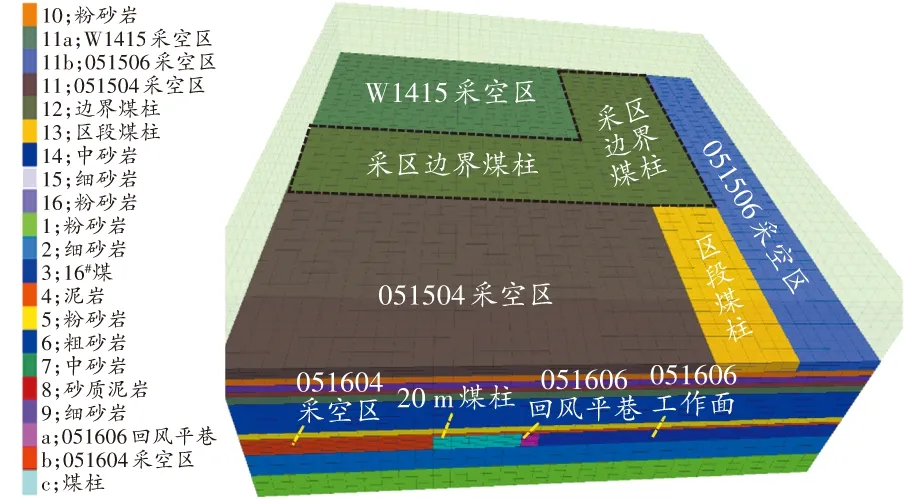

神華寧煤集團靈新煤礦051606工作面位于五采區南翼三區段,其主采16#煤層,煤層平均厚度為3.32 m,平均埋深為350 m。16#煤層上方頂板為堅硬的粉砂巖和細砂巖,051606工作面上方19.2~21.5 m(平均間距20.4 m)位置為已開采完畢的15#煤層。當051606回風平巷沿空掘進期間,將依次通過051504采空區、寬35 m采區邊界煤柱和W1415采空區,且051504采空區和051506采空區之間留設有寬20 m保護煤柱,同樣051604采空區和051606工作面之間也留設有寬20 m保護煤柱,其相互的空間位置關系見圖1。

圖1 051606工作面采掘空間位置關系圖

受15#煤層開采遺留煤柱影響,在051606回風平巷掘進期間過上方遺留煤柱影響區時礦壓顯現較為劇烈,其中破壞嚴重段出現兩幫肩窩吊包下沉,部分錨桿托盤失效、錨索被拉斷脫錨,煤柱幫內擠變形嚴重、頂板破碎甚至局部垮落等現象。

2 開采遺留煤柱影響機理分析

2.1 理論計算分析

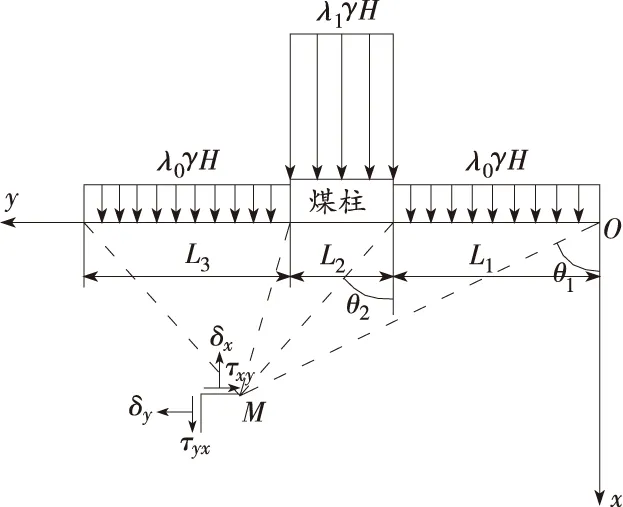

為分析15#煤層開采遺留煤柱對其下方16#煤層采掘活動的影響,可運用彈性力學中半平面體理論[6]進一步分析15#煤層內遺留煤柱體對其下方底板煤巖體的應力擾動情況。根據眾多現場工程經驗可知,在采空區內與煤柱邊緣一定距離(約為埋深的0.12~0.30倍)位置矸石處于壓實狀態,此時應力恢復為原巖應力狀態。根據15#煤層平均埋深330 m可以確定原巖應力在距離遺留煤柱邊緣39.6~99.0 m位置恢復,在此取值70 m作為采空區原巖應力恢復的臨界值,因此只考慮采空區內距離遺留煤柱邊緣70 m范圍的低支承應力帶對底板的卸壓影響作用。所建立的底板煤巖體受力簡化力學模型見圖2。

圖2 遺留煤柱影響下底板煤巖體受力模型

為方便計算同時又不失問題分析的準確性[7-8],將15#煤層底板煤巖體視作受寬度L1、L3的采空區和寬度L2的遺留煤柱三部分均布載荷的疊加影響,即頂板煤巖體中任意一點M處承受三部分載荷之和。在寬度L1采空區內取一微小單元長度dη,該區間內均布載荷大小為q(η)=λ0γHdη,在q(η)均布載荷作用下底板中任意一點M(x,y)處的應力計算公式如下[9-10]:

(1)

由式(1)可知底板煤巖體中任意一點M(x,y)處受q(η)均布載荷作用時的應力分量大小,進而積分可得到在[0,L1]采空區范圍內均布載荷作用下底板煤巖體中任意一點M(x,y)處的應力計算公式:

(2)

同理,可以分別求出寬度L3的采空區和寬度L2的遺留煤柱對底板煤巖體中任意一點M(x,y)處的應力分量大小,并根據應力疊加原理,求出底板煤巖體中任意一點M(x,y)處在寬度L1、L3的采空區和寬度L2的遺留煤柱三部分均布載荷的疊加影響下的應力:

(3)

式中δx、δy和τxy分別為寬度L1、L3的采空區和寬度L2的遺留煤柱三部分對底板煤巖體中任意一點M(x,y)處的水平應力、垂直應力和剪切應力分量,MPa。

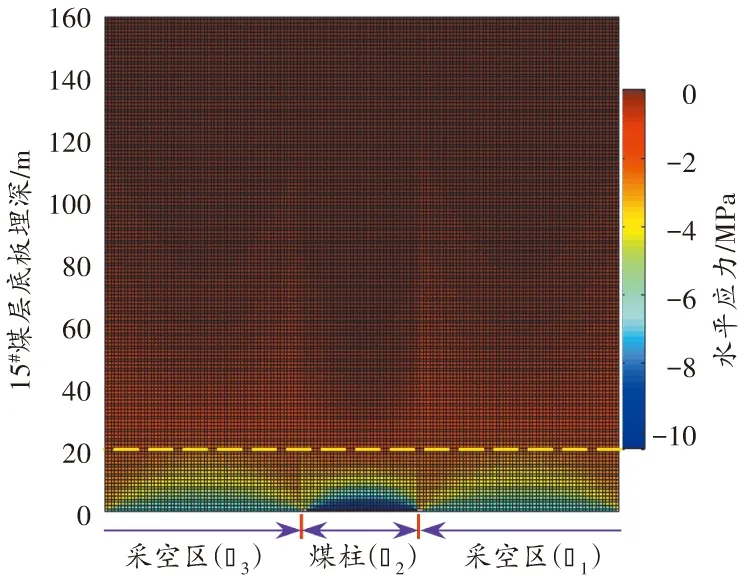

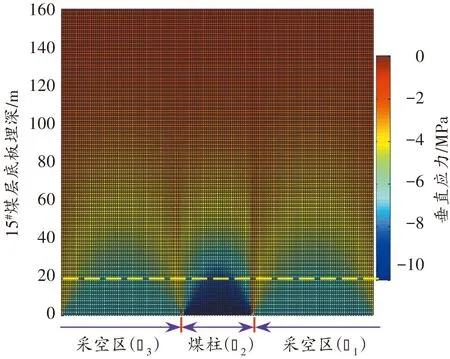

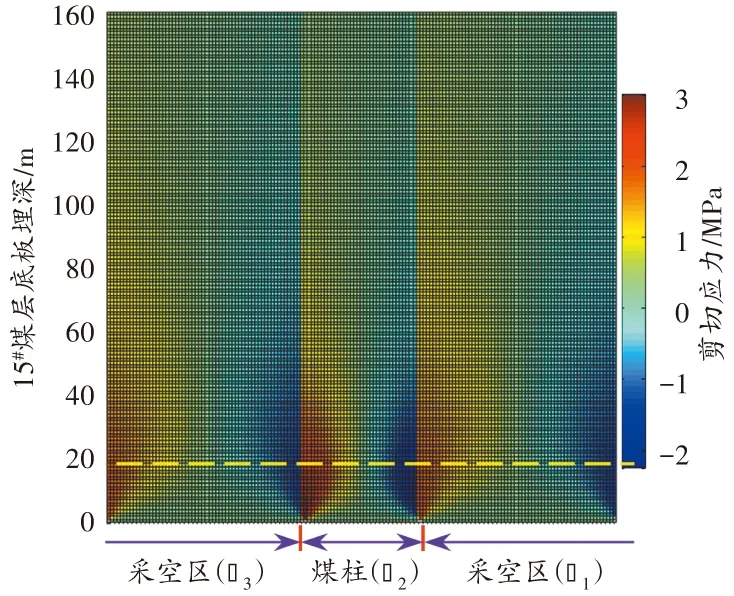

2.2 Matlab軟件求解分析

根據15#煤層工程地質條件可知,其平均埋深為330 m,遺留煤柱寬度為35 m,覆巖平均重度γ取2.5×104kN/m3。考慮到15#煤層開采后不同區域的應力分布特點,采空區應力集中系數取0.9,遺留煤柱內應力集中系數取1.4,聯立式(1) ~(3) ,并利用Matlab軟件解算方程可得到15#煤層底板煤巖體中任意一點的水平應力、垂直應力和剪切應力。底板煤巖體應力分布云圖見圖3(圖中應力值正號表示與坐標軸指向方向相同,負號表示與坐標軸指向方向相反)。

(a)水平應力

(b)垂直應力

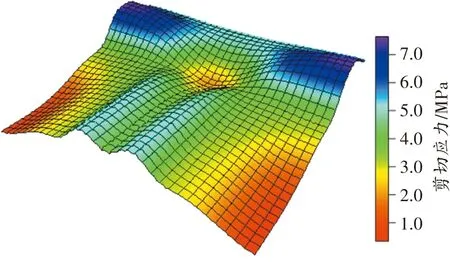

(c)剪切應力

由圖3可知,15#煤層底板煤巖體內水平應力、垂直應力和剪切應力增高區域主要分布于寬35 m的遺留煤柱下方,且存在如下分布特征:

1)遺留煤柱下方應力增高區域最大水平應力和最大垂直應力值均為10.5 MPa左右,且最大值所處位置基本位于遺留煤柱正下方底板內。其中垂直應力影響范圍明顯大于水平應力,垂直應力最深影響范圍約120~140 m,水平應力最深影響范圍約15~20 m。遺留煤柱下方同層位煤巖體的應力分布狀態呈現“單峰”狀,且在煤柱中軸線位置應力值相對較高,向煤柱兩側邊界處逐漸減小,影響寬度范圍為35~40 m。

2)遺留煤柱下方剪切應力與水平應力、垂直應力的分布狀態明顯不同,剪切應力影響深度范圍約100 m,且在煤柱中軸線位置應力值約等于0 MPa。煤柱底板煤巖體中剪切應力值約為3.2 MPa,其基本分布于煤柱兩側邊界位置下方,且在此處存在剪切應力突變情況,致使該部分區域底板煤巖體整體彎矩顯著增大,極有可能發生較強的剪切變形破壞。

3)根據15#、16#煤層空間層位關系可知,在15#煤層底板下方20 m位置水平應力基本為0 MPa。可以斷定在051606回風平巷掘進期間,當其掘進至上方遺留煤柱邊界位置下方時,底板煤巖體主要承受剪切應力影響;隨著051606回風平巷的繼續掘進,當其掘進至上方遺留煤柱中軸線位置下方時,底板煤巖體主要承受垂直應力影響,此時剪切應力影響基本可以忽略;隨著051606回風平巷的繼續掘進,將與前一過程呈“反對稱”承壓受力影響。

3 數值模擬研究

3.1 三維模型的建立

051606回風平巷掘進期間主要受鄰近051604采空區側向支承應力,以及15#煤層遺留煤柱對底板煤巖體的應力疊加作用影響,且將W1415采空區和051504采空區寬度取值為70 m。模型整體尺寸(長×寬×高)為140 m×176 m×65 m,模型底面和四周邊界均采用位移固定約束,上表面根據距地表埋深情況施加均布載荷替代,所建三維數值模型見圖4。

圖4 三維數值模型

采空區垮落矸石在覆巖的下沉作用下逐漸被壓實,因此選用雙屈服Double-Yield本構模型,其余煤巖體均采用Mohr-Column本構模型[11-13],其各煤巖層物理力學參數如表1所示。

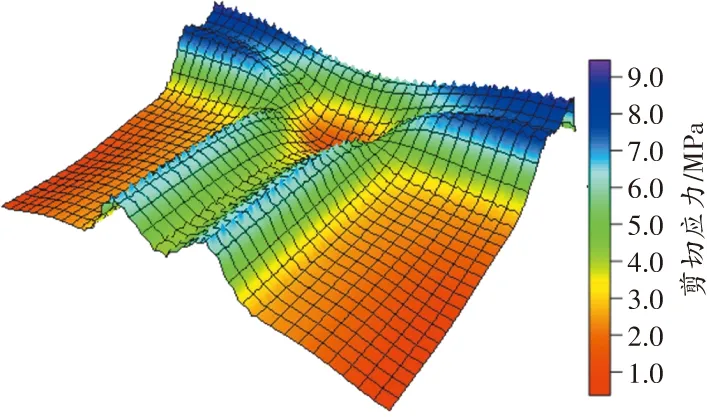

表1 煤巖層物理力學參數

3.2 數值模擬結果分析

3.2.1 15#煤層底板巖層應力環境分析

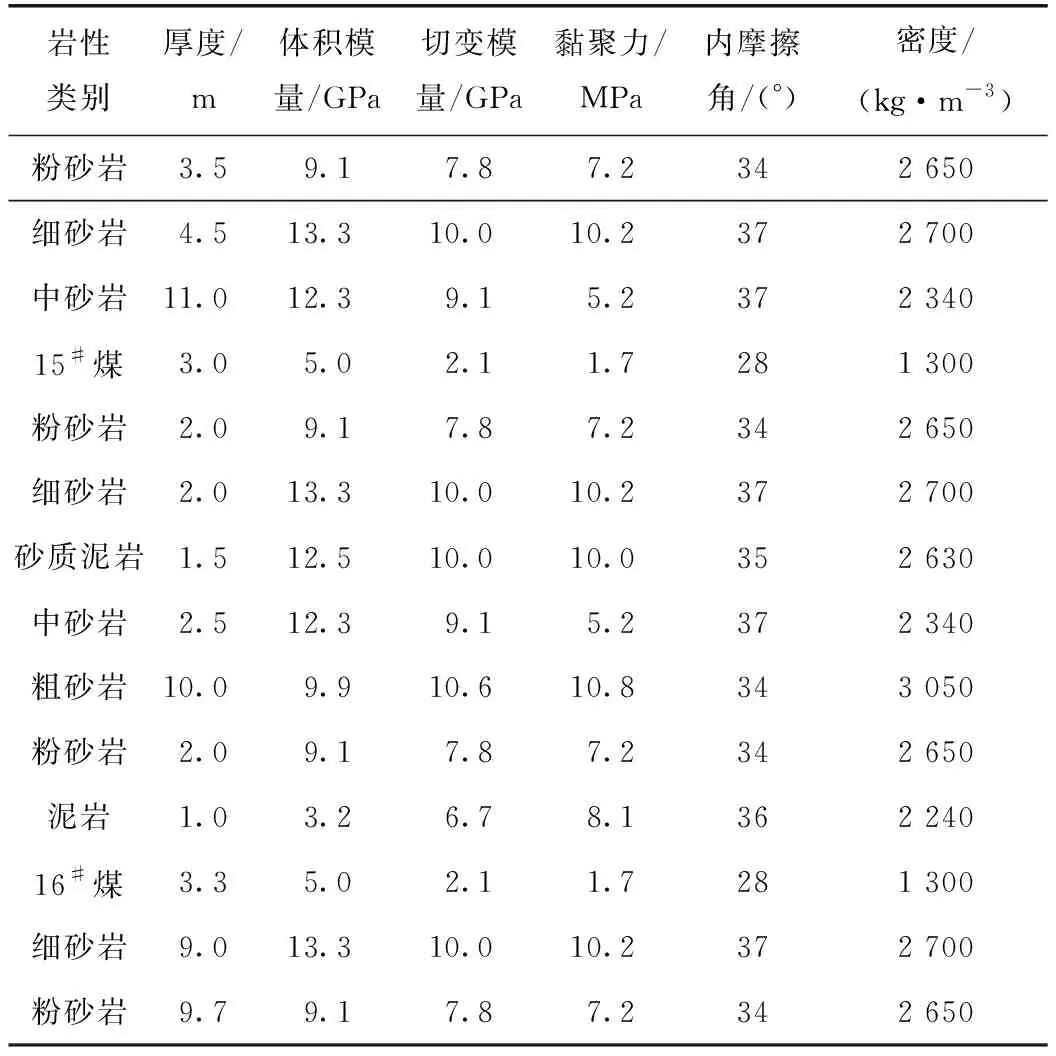

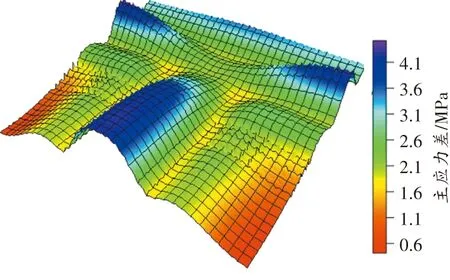

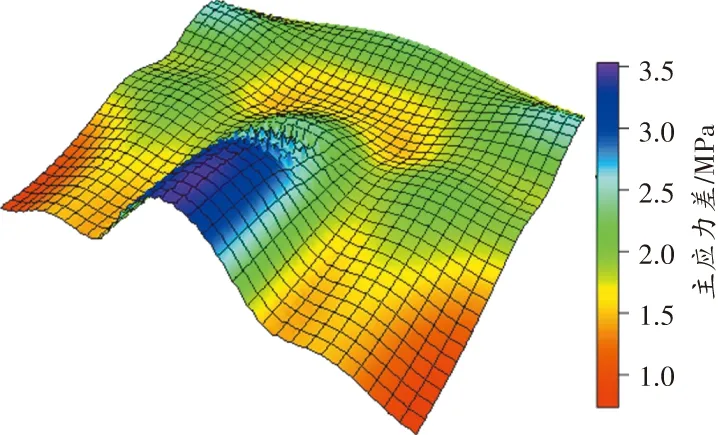

15#煤層與16#煤層平均間距為20.4 m,屬于近距離煤層群開采。在16#煤層開采前,其頂板完整程度已經受到15#煤層開采擾動影響而發生損傷破壞,且后續開采階段還要受到15#煤層遺留煤柱應力作用影響。為研究15#煤層開采后對16#煤層圍巖的應力擾動影響,利用主應力差(σ1-σ3)和剪切應力來表征巖層的受力特征[14],分別監測16#煤層頂底板巖層內的最大主應力(σ1)、最小主應力(σ3)和剪切應力(τ),并運用后處理Surfer軟件制作各巖層內主應力差云圖,見圖5。

(a)16#煤層頂板主應力差

(b)16#煤層底板主應力差

(c)16#煤層頂板剪切應力

(d)16#煤層底板剪切應力

由圖5(a)和(b)可知,16#煤層頂板主應力差峰值為4.5 MPa,底板主應力差峰值為3.6 MPa,且峰值位置位于遺留煤柱中軸線附近,呈“單峰”狀形態分布,這表明當051606回風平巷掘進至遺留煤柱中軸線附近下方時,由于此處的煤巖體已經發生了一定程度的剪脹破碎,因此可能引起較為強烈的頂板漏冒及錨桿索失效等嚴重礦壓顯現事故。

由圖5(c)和(d)可知,16#煤層頂板剪切應力峰值為9.6 MPa,底板煤層頂板剪切應力峰值為7.7 MPa,且峰值位置位于遺留煤柱兩側邊界下方,呈“雙駝峰”狀形態分布,這表明當051606回風平巷掘進至煤柱邊界和離開煤柱邊界位置時,受剪切應力主導作用可能引起較為強烈的頂板漏冒及錨桿索失效等嚴重礦壓顯現事故。

綜上所述,由于15#、16#煤層兩層煤相距20.4 m,遺留煤柱對底板形成的應力擾動沿底板向下傳遞過程中出現了應力擾動衰減,因此在051606回風平巷掘進穿過遺留煤柱底板影響區時,對回風平巷輔以合理的支護形式,能夠在很大程度上控制巷道圍巖的變形破壞。可見,對此回風平巷段實施補強支護時,合理的支護方案尤為重要。

3.2.2 051606回風平巷圍巖應力環境分析

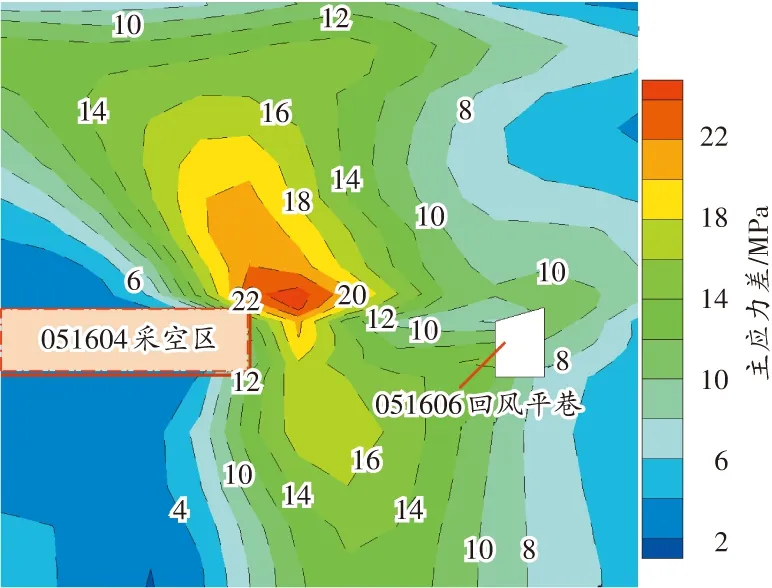

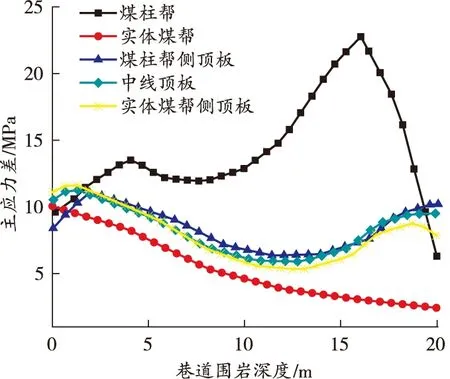

當對16#煤層051604采空區鄰近的051606工作面進行掘進時,對051606回風平巷圍巖應力環境進行分析,并以遺留煤柱中軸線做垂直剖面對圍巖應力環境進行深入探究,見圖6。

(a)主應力差云圖

(b)主應力差分布曲線

由圖6(a)可知,煤柱側內主應力差值整體要高于實體煤側,且由于巷道形狀的不對稱性,導致巷道右肩窩位置主應力差值也較高,巷道圍巖主應力差整體分布呈非對稱形狀。由圖6(b)可知,巷道頂板3條主應力差監測線上明顯呈現煤柱幫側頂板>中線頂板>實體煤幫側頂板,表現出顯著的頂板圍巖非對稱受力和破壞特征;由實體煤側監測線主應力差值逐漸降低,可看出淺部實體煤較為破碎,深部實體煤趨于穩定;煤柱內主應力差呈“雙駝峰”狀,且采空區側峰值遠遠高于巷道側。

4 巷道圍巖控制研究

4.1 巷道圍巖控制難點

基于051606回風平巷掘進期間穿過15#煤層遺留煤柱底板影響區時圍巖應力環境分布規律,欲維護巷道基本行人通風功能,需考慮以下控制難點:

1)051606回風平巷沿16#煤層中腰線掘進形成了高幫為3.32 m、低幫為2.30 m的斜頂異形巷道斷面,在該特殊巷道斷面影響下,當巷道軟弱煤幫失穩時,會引起層狀頂板的實際懸露長度的大幅增加。此時高幫承載的懸露長度明顯大于低幫,致使頂板兩側圍巖穩定性呈顯著非對稱分布,且基于頂板與兩幫圍巖互饋影響關系,頂板圍巖的非對稱破壞會疊加作用于高低兩幫,繼而形成了“高幫下挫,低幫滑移,頂板肩角非對稱彎曲下沉”的特殊變形特征。

2)遺留煤柱下方煤巖層受上方煤柱所傳遞的支承應力影響會產生應力增高區,在應力增高區內掘進巷道將會引起巷道頂板垂直應力的急劇釋放,同時加大巷道肩部及兩幫的應力集中,而后受工作面的二次采動影響,原有的巷道圍巖應力環境再度被激化,原有的相對穩定狀態被打破從而形成更為強烈的礦壓顯現。

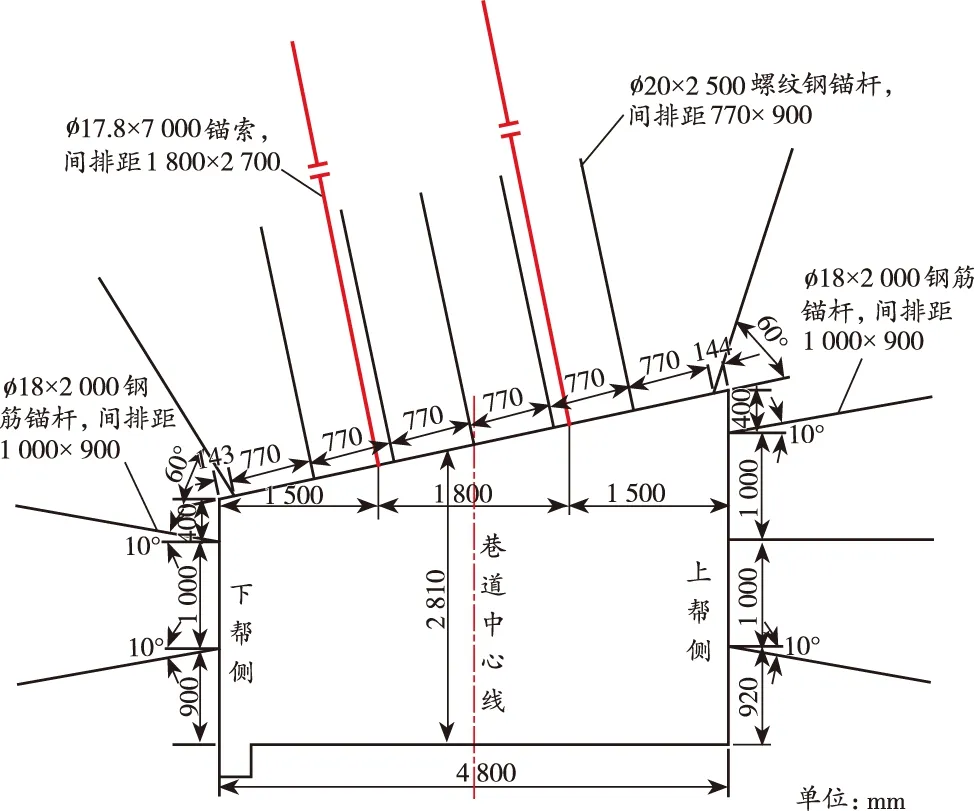

4.2 巷道圍巖支護參數

16#煤層整體呈一單斜構造,平均傾角為13°,051606回風平巷采用沿頂板掘進方式,巷道斷面形狀整體設計為一異矩形。巷道上幫高為3 320 mm,下幫高為2 300 mm,中軸線高2 810 mm,凈斷面積為13.49 m2。巷道采用以高強預應力錨桿和錨索為基礎,輔以鋼筋梯子梁、鋼筋網和架棚護幫護頂的聯合支護形式,其具體補強支護方案如圖7所示。

圖7 051606回風平巷補強支護方案

支護參數:頂板錨桿采用?20 mm×2 500 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為770 mm×900 mm,每排布置7根錨桿,靠近兩幫處錨桿與頂板成60°夾角,其余錨桿垂直頂板布置;鋼筋梯子梁采用?16 mm 圓鋼焊制的鋼筋梁,規格4 800 mm×80 mm;選用?17.8 mm×7 000 mm單體錨索,采用每排2根的布置方式時,間排距為1 800 mm×2 700 mm,且2根錨索均垂直頂板布置。上幫錨桿選用?18 mm×2 000 mm鋼筋錨桿,每排布置3根錨桿,間排距為1 000 mm×900 mm,錨桿垂直巷幫布置;下幫錨桿選用?18 mm×2 000 mm鋼筋錨桿,每排布置2根錨桿,間排距為 1 000 mm×900 mm,錨桿垂直巷幫布置;架棚支護依據斷面形狀特征兩棚腿高度分別為2.5 m和3.0 m。

采用高強預應力錨桿(索)、鋼筋梯子梁、鋼筋網和架棚支護的聯合支護方案,其中不僅有錨桿與淺部圍巖相互作用形成的組合梁結構和單體錨索與上覆堅硬老頂的懸吊結構,而且巷道支護的非對稱性有效地降低了圍巖承載困難區的范圍,另加以鋼筋網和架棚支護的強護表能力,能夠更好地控制巷道淺部圍巖產生的強烈剪脹變形。在此聯合支護方式作用下,圍巖的應力環境和力學性能得到了改善,間接地提高了圍巖的殘余強度和自承能力,支架—圍巖共同作用形成統一的有效承載結構,大大減緩甚至避免了巷道的圍巖大變形。

4.3 補強支護控制效果

在051606回風平巷掘進穿過遺留煤柱底板影響區時,巷道圍巖明顯出現異于其他巷道段的礦壓顯現,頂板部分區域出現層狀整體滑移,幫部肩角煤體垮落并凸起形成網兜,且煤柱幫破壞程度明顯強于實體煤幫。據此在掘后10 d采用補強支護應急措施,并在巷道特殊破壞段內采用十字觀測法進行現場礦壓監測[15]。結果表明:巷道頂板補強支護后20 d變形趨于穩定,幫部及底板約15 d變形基本達到平穩。在受到15#煤層遺留煤柱、相鄰采空區側向支承應力及巷道自身掘進多重應力耦合影響下,頂底板和兩幫移近量均約為300 mm。可見在強應力擾動作用下巷道圍巖雖出現一定程度的變形,但通過采取合理的支護形式加以維護,依舊能夠較好地保持巷道的基本通風、運輸、行人等功能。在此補強支護控頂護幫措施下,巷道圍巖在較短時間內達到了內部平衡,說明該補強支護方式對巷道維護效果較好。

5 結論

1)基于半平面體理論建立了靈新煤礦15#煤層遺留煤柱及兩側采空區低支承應力帶影響下底板煤巖體受力力學模型,推導出底板煤巖體中任意一點M處的水平應力、垂直應力和剪切應力分量計算表達式,并利用Matlab軟件解算方程可得到不同應力分量的最大影響范圍。

2)運用FLAC3D軟件模擬研究了15#煤層遺留煤柱影響下底板巖層應力環境,以及051606回風平巷掘進穿過遺留煤柱底板影響區時圍巖應力環境,據此為后續回風平巷段實施補強支護提供理論依據。

3)基于051606回風平巷受遺留煤柱影響段圍巖內主應力差分布呈明顯的非對稱性,提出采用以高強預應力錨桿和錨索為基礎,輔以鋼筋梯子梁、鋼筋網和架棚護幫護頂的聯合支護形式。現場礦壓觀測結果表明,頂底板和兩幫移近量均約為300 mm,能夠較好地保持巷道的基本通風、運輸、行人等功能。