納米比亞哈達普區雷霍博特銅銀礦床地質特征及找礦方向

艾薛龍,李星強

(江西省地質局第一地質大隊,江西 南昌 330000)

1 區位置及自然經濟地理概況

納米比亞地處非洲西南部,西瀕臨大西洋,北和東北與安哥拉、贊比亞接壤,東鄰博茨瓦納,南毗南非。面積為82.4萬平方千米,南北長約1300公里,南窄北寬,東西寬480~930公里,海岸線長約1600公里。

研究區位于納米比亞哈達普區雷霍博特市十里鋪(Schlip)鎮,北距首都約200km,雷霍博特市約90km。十里鋪鎮有B1號公路與雷霍博特市和首都溫得和克相接,研究區外有D1259簡易砂石公路經過,區內僅有羊腸小道通行,交通便利。

2 區域地質背景

2.1 大地構造背景

礦區位于納米比亞新元古代達馬拉銅-金-鈾多金屬成礦帶可分為四個部分:達馬拉帶中央帶;靠近大西洋的斯瓦科普蒙德地帶;納米比亞中北部地帶;納米比亞中西部地帶。本區為位于納米比亞中北部地帶。

2.2 區域地質概況

區域上位于卡拉哈里(Kalahari)克拉通的西北部,區域內地層發育較全,元古界、古生界—新生界均有出露,區域內出露最老地層為新元古界,覆蓋面積約占60%。

3 礦區地質特征

3.1 礦區地層

區內主要出露地層為新元古界前納馬群(Pre-Nama)、諾斯必群(Nosib)和納馬群(Nama)奎必斯亞群(Subgroep Kuibis)與希沃子蘭德亞群(Schwarzrand)淺變質巖地層。東南部發育上古生界石炭系達衛卡(Dwrka)組(Cd);局部見有第三系-第四系半固化鈣結礫層和風蝕砂礫層以及沖洪積層(砂、碎石、粘土)等。

3.2 礦區構造

研究區內斷裂構造較發育,主要為北東向、北北東向和近東西向,局部呈南西向與北東向斷裂相交。其中礦區北部總體構造線方向為北東-北北東向,傾向北西-北西西向,斷裂構造以破碎帶為主。礦區北部共發現6條,編號分別為F1、F2、F3、F4、F6和F7。礦區中部發現斷裂構造1條,編號為F5。為近東西走向,傾向南,傾角55°~70°之間,斷裂構造以破碎帶為主。其規模斷續延長1000m,寬約6m~20m,屬區內主要的控礦容礦構造。

3.3 礦區巖漿巖

調查區內未見巖漿巖出露,通過礦區內礦(化)體分布特征、礦物組合、圍巖蝕變等特征,結合區域地質特征分析,推斷礦區深部可能存在隱伏巖體,隱伏巖體成礦物質提供了物質基礎和熱液來源。

4 礦體地質特征

4.1 礦體規模及形態

調查區內銅銀礦體分為礦區北部的十里鋪礦化區和礦區中部的阿提斯礦化區。

4.1.1 十里鋪礦化區

十里鋪礦(化)區位于礦區北部,區內共發現銅銀礦(化)體6條,其總體走向北東-北東東向,傾向北西為主,傾角54°~85°,大小規模不等,寬0.5m~8.1m,走向延長150~750余米。賦礦巖石主要為前納馬群(Pre-Nama)諾斯必(Nosib)群卡姆塔薩斯(Kamtsas)組(NKa)淺紫紅色變質含少量礫長石石英砂巖。圍巖蝕變主要有弱硅化、綠泥石化、少量白云母化等。銅礦物主要以孔雀石、銅藍形式出露,嚴格受構造控制。

4.1.2 阿提斯礦化區

阿提斯礦化區位于礦區中部,主要發育有M5銅銀礦體,受0、7、8、15號 勘 探 線TC0-1、TC7-1、TC8-1、TC15-1、ZK001控制,呈條帶狀、脈狀產于近東西向破碎帶中,斷續延長1000余米,經地表追索和槽探揭露,已控制長度約300m,厚度3.75m,總體走向85°~95°,傾向330°~355°,傾角55°~85°。該礦(化)體以孔雀石化為主,少見銀礦化等,主要呈浸染狀、面型薄膜狀、網脈浸染狀沿裂隙及其近側分布,嚴格受層間硅化破碎帶控制。賦礦巖石以硅化碎裂變質粉砂巖,碎斑碎粒巖為主。圍巖蝕變有硅化、褐鐵礦化、綠泥石化、碳酸鹽化等。經連續揀塊樣測試分析,銅品位1.78%~2.02%,平均1.86%;銀含量50.58g/t~60.04g/t,平均57.75g/t。

4.2 礦石特征

4.2.1 礦石類型

按礦石結構構造可分為網脈浸染狀礦石、塊狀礦石和角礫狀礦石。按礦石氧化程度分為原生硫化礦石、半氧化礦石及氧化礦石等。

原生礦石:根據目前勘查深度為50m~70m,礦石存在不同程度的氧化,在鉆孔中和淺井中出現部分原生礦石。賦礦巖石為碎裂巖,原巖為長石砂巖、石英砂巖和細砂巖。黝銅礦呈浸染狀、網脈狀和粒狀分布其中。礦石金屬礦物主要有原生的銀黝銅礦和銅藍等,局部見方鉛礦,非金屬礦物石英、長石、方解石和絹云母等。

半氧化礦石:見于地表構造破碎帶中,礦脈中心為銀黝銅礦,兩側氧化為孔雀石。

氧化礦石:常見于地表探槽、淺井和鉆孔內。主要為孔雀石化碎裂巖,孔雀石化長石砂巖、細砂巖等。非金屬礦物主要為石英、方解石。

4.2.2 礦石結構、構造

礦石結構除保留原巖結構外,由于蝕變礦化作用,顯示了復雜的交代結構、充填結構和網狀結構。主要有下列結構:半自形—他形粒狀結構、交代結構、充填結構、網狀結構、脈狀構造以及浸染狀構造。

4.3 圍巖蝕變

礦區內圍巖蝕變發育較弱,主要為中低溫蝕變。圍巖蝕變主要為硅化、綠泥石化,褐鐵礦化、絹云母化(白云母)、碳酸鹽化等,圍巖蝕變空間分帶不明顯。

4.4 礦床成因

礦區內銅銀礦體受斷裂控制明顯,所有礦體均發育在斷裂帶內。受地表出露的地質體總體構造架構為受達馬拉造山運動影響,受到近南北向擠壓形成了在礦區內形成了一系列平行斷裂。在北部的十里鋪礦區內,礦化體產狀與地層內北東向斷裂走向一致,走向50°~60°,傾角70°左右,僅M3礦化體東部發現扭轉現象,走向變為15°。M1和M3傾向為南東140°,M2、M4、M6、M7傾向為北西330°。

礦區內鉆孔內原生礦石為銀黝銅礦,是黝銅礦類質同象地殼中銀元素形成的產物。黝銅礦是中低溫熱液脈和接觸變質礦床產物。礦區內銅銀礦體圍巖為石英長石砂巖,其銅元素背景值15.15ppm,銀元素背景值為0.065ppm,地殼中的銅元素平均值55ppm,銀元素平均值為0.070ppm。礦區內地層內銅銀元素含量低于地殼中元素平均值,銀元素含量與地層中元素平均值相當。

礦床成礦作用表現為熱液成礦作用,古元古至中元古代匹克斯提爾斑狀花崗閃長巖侵入,深部含礦熱液沿北北東向斷裂上升,在破碎帶內形成黝銅礦,純銀黝銅礦屬于亞穩定相,銀黝銅礦是穩定相,熱液中的銀離子與黝銅礦中的銅離子發生置換作用形成銀黝銅礦。后期經過氧化作用淋濾和蒸發搬運作用,在地表形成孔雀石。

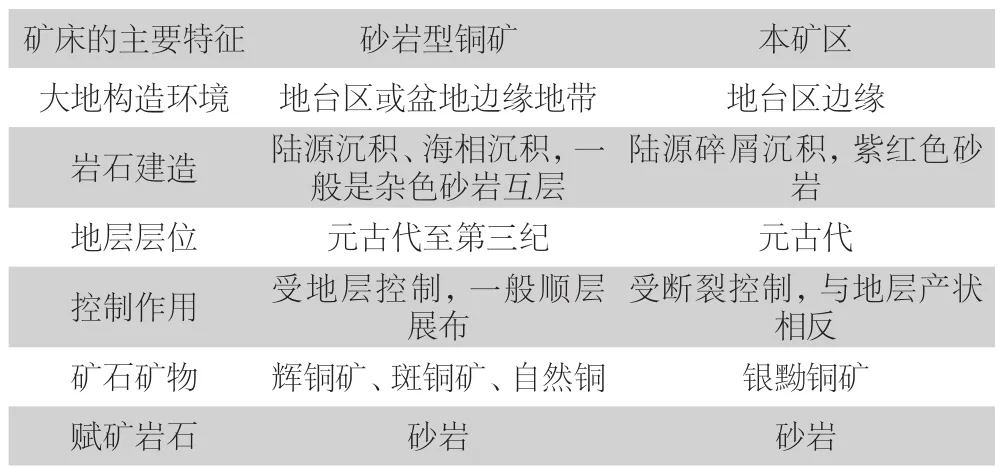

通過礦床類型對比,進行成因分析。本礦區周邊存在眾多砂巖型銅礦,因此與砂巖型銅礦主要特征對比。經過對比分析砂巖型銅礦的主要特征和本礦區礦床特征(表1),區別于控制作用,本區為斷裂控制且地層傾向為南東與礦體傾向北西。

表1 砂巖型銅礦特征對比表

綜上所述,區內礦體主要受北東向斷裂控制以及推測深部巖漿作用形成的含礦熱液沿斷裂經過遠程運移后在本區北東向斷裂中就位形成銅銀礦體,礦床成因為由構造破碎帶控制的巖漿熱液充填型銅銀礦床。

5 找礦方向

納米比亞雷霍博特銅銀礦下一步找礦方向研究主要通過地質條件類比法和綜合信息法,以基礎的地質特征信息作為基礎,物化探信息為先導。對研究區地質條件進行類比,結合地、物、化、槽探和鉆探等信息綜合分析,確定研究區下一步找礦方向。

5.1 礦區地球化學特征

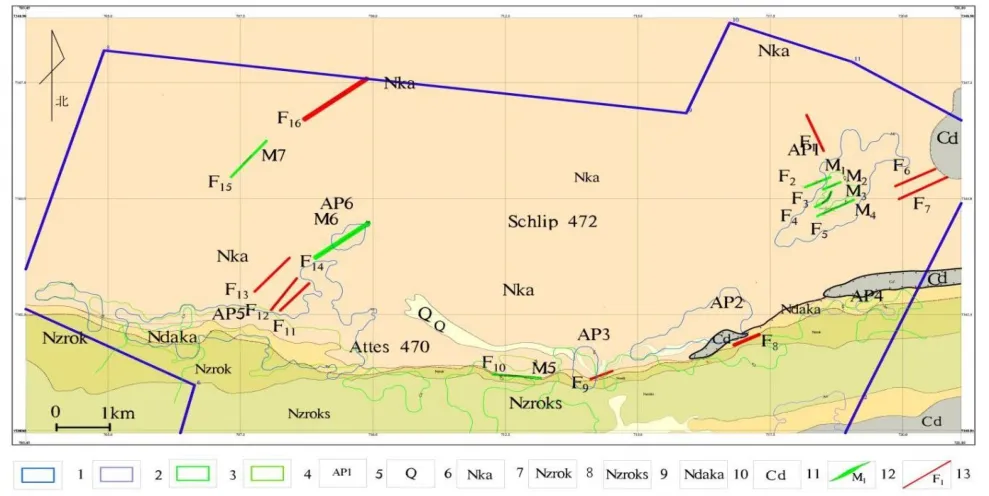

銀元素化探異常圈定,圈定值為異常下限,多級異常為2倍異常下限。圈定兩級異常分別為0.09×10-6,0.18×10-6,共圈定濃集中心5個(圖1)。大部分異常集中在納馬(NAMA)群的卡尼斯(Ndaka)段灰白色細粒變質石英砂巖和十里鋪(Nzroks)段變質石英砂巖的不整合接觸帶上。兩處分布在諾斯必(NOSIB)群卡姆塔薩斯(NKa)組紫紅色中粗粒-中細粒變質含礫長石石英砂巖中。Ag-4與礦化體M6套合較好,地表孔雀石礦化明顯。Ag-5與M1、M2、M3、M4套合較好,地表大量采出孔雀石。Ag-7和Ag-8在不整合接觸帶上,異常范圍最大,地表未發現孔雀石等礦化現象。Ag-11異常出現在F10斷層東側,異常處地表未見礦化現象。Ag-9與接觸帶走向一致,地表未見礦化現象。

圖1 地球化學綜合異常圖

對礦區地球化學異常分析圈定6處綜合異常。異常總體分布在平行不整合接觸帶上。其中AP1、AP6與地質填圖發現礦化現象一致。AP2、AP4、AP5地表沒有發現礦化現象。AP2、AP3、AP4、AP5同處于地層不整合接觸帶上或附近,走向與平行不整合接觸帶走向相近。

5.2 礦區地球物理特征

根據激電測深推斷圖推斷礦體傾向為80°~85°,所有異常在地表以下120m位置異常減弱,在地表以下480m重新出現異常,礦體深部可能存在尖滅再現的現象,或者礦體在120m處尖滅,深部異常為地下水巖裂隙充填引起。

5.3 下一步找礦方向

(1)關鍵控礦因素。

地層對成礦的控制作用:

礦區內地層呈東西向展布,銅銀礦化主要集中在北部和中部地層中,南部地層不含礦化。主要控礦地層為卡姆塔薩斯組(Nka)和卡尼斯段(Ndaka)。具體表現為:

礦區北部為十里鋪礦化區,銅銀礦體主要分布在新元古界諾斯必(Nosib)群卡姆塔薩斯組(Nka)。在卡姆塔薩斯組(Nka)地層中的礦化體為:M1、M2、M3、M4、M6和M7。礦體走向總體呈北東向,與地層內構造帶走向基本一致。

在卡姆塔薩斯組(Nka)中的礦化體的圍巖均為變質長石石英砂巖,圍巖具有硅化、碳酸鹽化。在卡尼斯段(Ndaka)中礦化體頂板圍巖為灰巖,底板為長石石英砂巖。圍巖主要為弱硅化、碳酸鹽化。

構造對成礦的控制作用:

礦區內主要的構造形式包括褶皺、斷層和節理。地表出露地質體的總體構造格架主要為達馬拉造山運動受近南北向的擠壓形成北東向-近東西向斷層和節理,以及不同時期形成能干性霹理。所有構造對礦區成礦作用,起到不同程度的控制和破壞作用。對成礦有控制作用的為斷裂構造。區內斷裂構造主要為北東向成礦斷裂和北西向斷裂。北東向斷裂為成礦熱液提供導礦通道和為成礦熱液的就位提供成礦空間。后期北西向斷裂為成礦后期構造,主要表現為對已經形成礦的礦體造成破壞作用。

成礦期斷裂:受域內區北西向應力作用,礦區內形成大量北東向構造,為成礦前構造,為成礦流體的運移和就為提供的空間,主要斷層F2、F3、F4、F5、F14和F15。在卡姆塔薩斯組(Nka)與納馬群(Nama)達比斯(Dabis)組卡尼斯段(Ndaka)地層角度不整合帶型呈北東向層間破碎帶,有F8、F9和F10三條近東西向斷層,沿不整合面發育,在F10斷層內發現有銅銀礦化。

成礦后期斷裂:成礦后期的擠壓應力產生斷層,對礦區的構造產生了兩方面的影響,一方面是使前期斷裂構造重新活化,主要表現使礦體遭受破壞和礦體連續性。另一方面是產生了新的構造形式,受F19斷層影響在F5斷層兩側形成微型褶皺。

(2)找礦標志。

提取本礦區的找礦標志對下一找礦工作有很大指導意義,是找礦工作的關鍵,找礦標志的合理性,對找礦工作有很大意義和作用。

(1)金屬礦物氧化露頭標志:地表沿裂隙可見孔雀石化、銅藍

(2)圍巖蝕變標志:礦體圍巖可見硅化、絹云母化、碳酸鹽化等。

(3)化探異常:在化探異常中,異常強度大的Ag-Cu單元素異常和組合異常。

(4)物探標志:物探異常組合類型為低電阻-高極化率。電阻值在1400Ωm~1700Ωm,極化率在3.8%~4.5%。

6 結語

(1)納米比亞雷霍博特銅銀礦位于達馬拉造山帶南部邊緣地帶,屬于新元古代達馬拉銅-金-鈾多金屬成礦區帶,成礦地質條件優越,為區域成礦有利地段。

(2)礦區內出露的地層巖性主要為新元古界長石石英砂巖、粉砂巖等淺變質巖系,石炭系達衛卡(Cd)組的含角礫砂巖、泥巖、泥灰巖,和第四系。礦體主要分布在諾斯必群卡姆塔薩斯(Nka)組中,以及卡姆塔薩斯(Nka)組與納馬群卡尼斯段(NdaKa)不整合帶中。

受達馬拉造山運動影響,礦區內斷裂構造較發育,主要為北東向、北西向和近東西斷裂。礦體受北東向斷裂和近東西向層間破碎帶控制。目前礦區共圈出6條銅銀礦,其中5條受北東向斷裂控制,1條受近東西向層間破碎帶控制。

礦區銅銀礦(化)體呈條帶狀、脈狀,礦區內主要礦石為銀黝銅礦、孔雀石、銅藍礦等。礦石結構主要有交代結構、充填結構和網狀結構。礦石的構造主要有浸染狀構造和脈狀構造。圍巖蝕變主要為硅化、綠泥石化、絹云母化和碳酸鹽化。

(3)通過土壤地球化學測量,在礦區內圈定化探綜合異常區6個,甲類異常1個,乙類異常3個,丙類異常2個。其中AP1、AP3、AP6在地表出露的形態,走向及規模與礦區內2礦化帶基本吻合。

(4)通過對激電測深工作的分析,礦化帶在深部存在較明顯的低阻高極化異常,通過鉆探驗證深部礦體和激電測深異常吻合。