津巴布韋切古圖(CHEGUTU)地區金礦地質特征及找礦遠景分析

吳偉平

(江西省地質局第八地質大隊,江西 上饒 344700)

近年,伴隨著黃金價格的不斷攀升,人們在金礦的投資越來越大。尤其是我國大力推動“一帶一路”發展戰略后,越來越多的中國企業或個人加入非洲淘金的行列。津巴布韋作為世界單位面積內含金量最高的國家(6kg/Km2),理所當然的成為了淘金客的首選之地。

1 地質背景

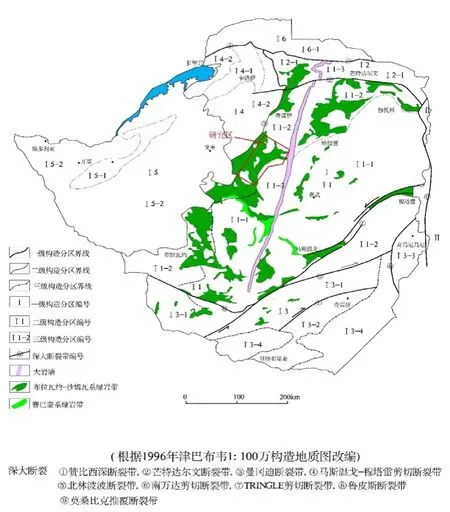

切古圖地區位于津巴布韋中部,構造位置在津巴布韋克拉通地盾區,位于津巴布韋克拉通之中曼崗迪深大斷裂和大巖墻的夾持部位(見圖1),其西為曼崗迪深大斷裂,其東緊鄰大巖墻,大巖墻主要為SSW—NNE向超基性/鐵鎂質橄欖巖條帶狀鉻鐵礦、輝石和蘇長巖組成的狹長巖脈。

圖1 津巴布韋構造綱要圖

津巴布韋綠巖是工作區主要地層,巖性為花崗巖、片巖、片麻巖,綠巖帶形成于古老的花崗片麻巖基底之上,大部分由基性、超基性和長英質火山巖及其相關侵入巖。區內構造最明顯的是大巖墻呈巖脈侵入到基底綠巖帶和花崗巖基內部,致使巖體發生劇烈的變形變質作用。與此同時在區域內形成了一系列北北東向和南東向斷裂構造。主要出露的巖漿巖為古太古代花崗巖及后期侵入的基性—超基性、中酸性巖體等。

同時該區是津巴布韋著名的金成礦區,處于津巴布韋布拉瓦約—奇諾伊金成礦帶與大巖墻金多金屬成礦帶疊加部位,津巴布韋多數黃金產于兩大成礦帶之中。

2 研究區地質特征

2.1 地層

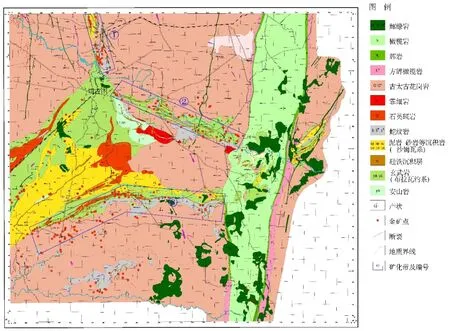

研究區域出露地層主要為太古代綠,呈帶狀分布于切古圖南部,分別為布拉瓦約綠巖、沙姆瓦綠巖及少量的鐵硅沉積建造。

布拉瓦約綠巖主要科馬提質巖和鐵鎂質火山巖、拉斑玄武巖、礫巖夾條帶狀鐵質建造及碎屑巖組成;經過后期變質結晶形成各種片麻巖、麻粒巖[1],是津巴布韋綠巖帶中含礦的主要層位。

沙姆瓦綠巖主要由以火山巖夾層狀沉積巖、鐵質條帶及火山作用同期侵入巖組成:沉積層依次為條帶狀鐵質建造和碎屑巖沉積[1],包括變質砂巖砂礫巖,變質雜砂巖、泥質板巖變質火山巖、變質泥砂巖,泥砂質板巖等。該層位中含少量金礦。

圖2 切古圖區域地質簡圖

2.2 構造

該區東側緊靠大巖墻,其西側為曼崗迪深大斷裂。為大巖墻與深大斷裂兩大構造夾持區,區內構造主要為大巖墻侵入體及曼崗迪斷裂帶影響下所形成的次級構造單元,后期線性斷裂構造主要表現為北東-北北東向、北西向、近東西向三組;其中多數為韌性剪切帶形式或與剪切帶小角度斜交的次級張性斷裂。其中北東向構造為區內的主要控礦、容礦構造。

2.3 巖漿巖

研究區巖漿活動包括花崗巖類、基性—超基性巖類。

花崗巖類主要為太古代花崗巖質侵入體,主要巖石類型有花崗巖、花崗閃長巖、石英二長巖、英云閃長巖等。其巖層走向隨兩側花崗巖體接觸界線變化,絕大多數花崗巖發育片麻狀構造。

基性—超基性巖主要以津巴布韋大巖墻為代表,主要為橄欖巖、方輝橄欖巖等,在大巖墻兩側見有部分的輝綠巖脈及少量中酸性小巖體在后期發育。

2.4 區域礦產特征

該區處太古界金鉻鎳鐵成礦帶及金鉻鎳鈷遠景區[2],西面為盛產黃金聞名的布拉瓦約—奇諾伊金成礦帶.該帶呈北東—南西向展布,貫穿整個津巴布韋,長約550km,寬50km~150km,其中太古界綠巖帶約占全區面積的2/5,是津巴布韋金礦最密集分布區。東面為以盛產鉑、鈀、金、鉻、鎳、而著稱且賦存有數十個大型—超大型鉑把(金)、鉻鐵礦礦床的大巖墻金多金屬成礦帶,兩大成礦帶產金量約占津巴布韋黃金的60%。

區內大多數為小金礦床(點),由于設備、技術落后和工作程度低等原因,導致區內的金礦開采大多數都在淺部開采、手工開采,深部開采的很少。

3 礦床地質特征

3.1 礦化帶及礦體地質特征

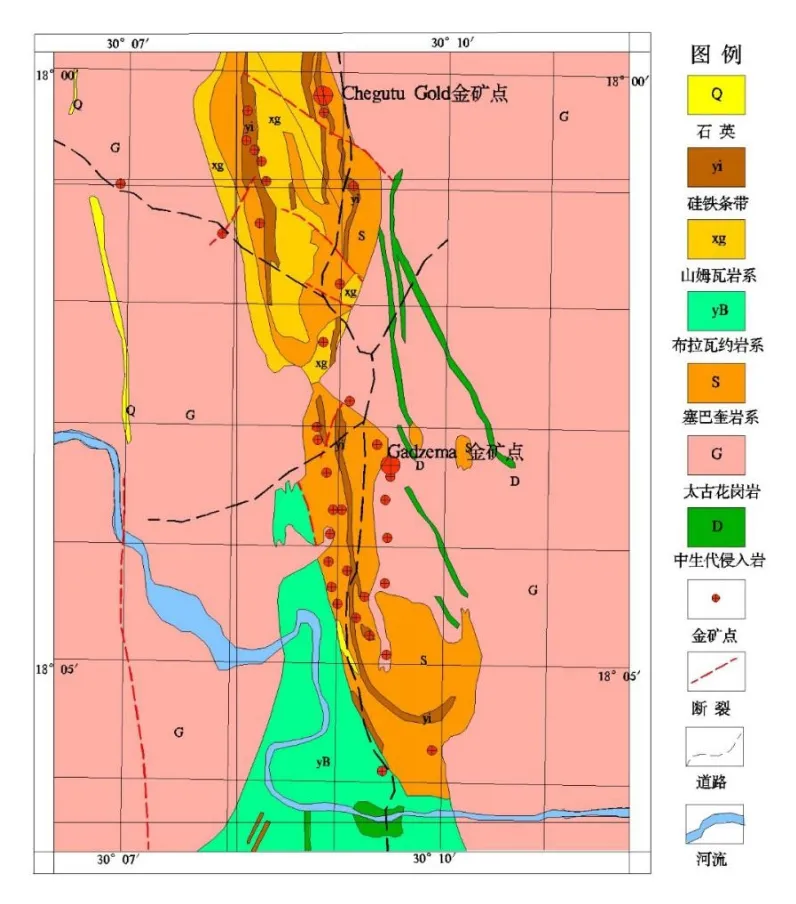

通過研究切古圖地區目前主要發現有3條主要的金成礦帶,分別為:①Gadzema—Chegutu金成礦帶、②Big boulder金成礦帶、③Pickstone金成礦帶。

Gadzema—Chegutu金成礦帶位于切古圖市北1Km~15Km,津巴布韋大巖墻西側,矩形,面積約150Km2,南北向長14Km,東西寬11Km。位于布拉瓦約—奇諾伊金礦成礦帶中段嘎則馬—切古圖金成礦亞帶上。

主要出露地層為太古界綠巖帶(綠片巖和變質玄武巖等)和變質沉積巖、鐵質硅質砂巖,變質火山巖及少量砂巖,地層呈長條帶狀近南北向(條帶寬7Km~10Km)被夾持在太古界雜巖體中。

帶內的主要控礦構造為近南北向的韌性剪切斷裂帶,及次生與南北向存在小角度夾角的構造,近南北向構造(褶皺、斷裂、韌性剪切帶、節理裂隙、硅質脈基性巖脈、片理)非常發育。

在綠巖帶發育有大量的不同期次不同大小不同形狀的硅質脈,硅質脈的含金性也不同,綠巖帶東西兩側發育有大范圍的巖漿巖(太古界雜巖體),由花崗巖、花崗片麻巖、麻粒巖等組成,太古界雜巖與綠巖帶呈侵入接觸關系。

帶內已采金礦點密集分布,初步調查金礦民采點有數百處以上,金礦體及金礦化體有100個以上,呈南北條帶狀展布。礦床類型主要有石英脈型、石英脈硅化破碎帶型、巖體與地層接觸帶型、條帶狀硅鐵建造型、剪切帶型。礦化帶內石英脈型金礦占大多數,約在80%左右,其礦化規模一般不大,多數呈脈狀、透鏡體狀、豆莢狀發育,走向和傾向延伸變化系數大,受斷裂和層位控制,礦化品位比較好,多數礦體在1g/t~40g/t之間。

圖3 Gadzema—Chegutu金成礦帶金礦點分布圖

Big Boulder金成礦帶位于切古圖東側8-20Km,津巴布韋大巖墻中段西側,緊鄰大巖墻,呈矩形,面積約90km2,東西長15Km,南北寬6Km。在成礦帶位置則處于斜“C”字型分布的切古圖-卡多馬金成礦-舒魯奎亞帶上。

帶內主要控礦構造為南東走向的韌性剪切帶、斷裂及軸向南東的復式褶皺等,往往在韌性變形與脆性斷裂的交匯處,為金礦體的賦存處。

寬帶區域出露地層主要為屬早前寒武紀布拉瓦約群變質沉積巖、長英質變質火山巖、玄武質安山質和英安質變質火山巖夾變質沉積巖及硅鐵建造沉積等。巖地層南東向展布,呈條帶狀夾持在太古花崗巖體中。地層發育有較強烈的韌性變形現象,占全區約50%,為靶區的主要含礦巖層。區內巖漿巖活動較為強烈,其南其北均為太古界花崗雜巖體和蛇紋巖脈。

帶內金礦化體70余個,呈南東條帶狀走向分布在布拉瓦約綠巖帶中。礦床類型主要包括石英脈型、條帶狀硅鐵建造型及韌性剪切帶型。其石英脈礦體多呈透鏡體狀、細脈羽狀,礦體規模不大。受斷裂構造影響,單礦體一般規模較少,寬十幾厘米至一米多,走向延伸幾十至二百多米,礦體傾角45°~85°,傾向延伸幾十至一百多米,硅鐵建造呈層狀,礦體發育相對穩定。

Pickstone金成礦帶位于切古圖南側20Km~34Km,津巴布韋大巖墻中段西側,緊鄰大巖墻,矩形,面積約350km2,東西長26Km,南北寬14Km。礦化帶呈弧形發育于古太古花崗巖與太古代地層接觸帶兩側。位于津巴布韋著名的布拉瓦約—奇諾伊金礦成礦帶中段東側,即呈斜“C”字型分布的切古圖-卡多馬金成礦-舒魯奎亞帶上,在成礦“C”字型帶頂端。

地層為一套太古界變質火山-沉積巖組合(見圖4),屬前寒武系塞巴奎群、布拉瓦約群,地層總體呈北東向-東西向帶狀展布,呈楔形狀由西向東楔入在太古界花崗雜巖(G)體中。

圖4 Pickstone金成礦帶金礦點分布圖

礦化帶內主要的控礦構造為以北東向及近東西向剪切構造為主,表現為寬數米—十幾米的擠壓片理化帶或擠壓破碎帶,片理發生彎折、褶皺現象及部分與東西向構造有小夾角構造。往往在多組構造疊加、構造方向發生改變處發育有較好的礦化體。

在礦化帶內目前發現有100余處金礦點,礦化帶在西邊呈北東走向,在東部轉為近東西的走向,表現為弧形。其中組要的金礦類型為石英脈型為主、硅鐵建造型及剪切帶型金礦次之。礦體多呈脈狀、細脈狀、透鏡狀產出,走向及傾向上延伸都不穩定,變化系數大,常出現分支復合、尖滅再現現象。金元素在礦體內不均勻分布,常與金屬硫化物伴生,高品位礦石達11.3g/t~23.0g/t。

3.2 礦石特征

在切古圖(CHEGUTU)地區發育的礦石主要為石英脈及條帶狀硅鐵建造:礦石結構以碎裂結構,粒狀結構、殘余交代結構為主。礦石構造主要為團塊狀構造、浸染狀構造、細脈浸染構造、粒狀構造、條帶狀構造、氧化礦石則以蜂窩狀構造為主。

礦石礦物:自然金、黃鐵礦、黃銅礦等。

脈石礦物:主要為石英,其次為綠簾石、綠泥石、絹云母、碳酸鹽礦物等。

3.3 圍巖蝕變特征

礦區主要以低溫熱液變質蝕變為主,蝕變主要以硅化、黃鐵礦化、綠簾石化、絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化等低溫熱液蝕變為主。靠近礦化中心以黃鐵礦化、硅化為主,往兩側逐漸減弱,外帶以絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化蝕變為主。金通常伴有較強的硅化、黃鐵礦化及綠泥石化。

4 控礦因素及礦床成因探討

4.1 控礦因素

(1)地層控礦。區內的地層與成礦關系十分密切,區內礦體多數產于太古代布拉瓦約綠巖帶中,少數產于沙姆瓦系綠巖中。并且綠巖帶的產狀控制著整個礦化帶、礦體的總體產狀。

(2)構造控礦。區內礦化受構造控制明顯。大的構造往往控制著含礦地層、巖體的分布,次級及后期構造則控制著礦化帶、礦化體的發育[3]。是因為構造為礦化流體提供了運移通道及富集的場所。

(3)巖體控礦。在區內礦化帶與后期的侵入巖體有著密不可分的關系,礦化往往發育于地層與巖體的接觸大附近,或者發育在巖體之中。是由于巖體對成礦元素的運移、富集及分異沉淀成礦,為礦體提供物質來源及熱動力。

4.2 礦床成因

切古圖(Chegutu)地處津巴布韋克拉通地區,分布著大量的太古代綠巖。津巴布韋金的區域背景值一般為w(Au)=1.0×10-9~1.5×10-9,而津巴布韋太古綠巖帶表現為Au的較高分布區域,w(Au)一般>1.0×10-9,因此為金礦的成礦提供了充足的物質來源[4]。在后來的大巖墻事件及曼崗迪活動帶形成中產生了大量的構造,為金礦熱液的運移、富集提供了通道及場所,同時在多次不同的構造—熱事件中為金的富集提供了熱動力促進了金礦的形成。

4.3 找礦標志

區內主要的找礦標志:①太古代綠巖,主要以布拉瓦約系綠巖為主,沙姆瓦系次之,是為主要的找礦地層。②構造,在區內含有一系列構造,尤其以北東向、北北東向剪切帶、斷裂帶或巖性接觸帶,是主要的找礦標志之一。③硅質石英脈,區內硅質石英脈,尤其是以煙青色,透明度高、水潤的石英含礦可能性高。④蝕變標志,區內巖石發育由強硅化+黃鐵礦化+絹云母化區域發育金礦密集。⑤在區內有很多的老窿、采井等采礦痕跡都僅限于地表開采,在深部有很大潛力,因此也是主要找礦標志。

5 結論

切古圖地區處于大型巖漿巖體及構造的夾持部位,無論構造作用強烈程度、巖漿巖的多期次侵入作用以及熱液熱源都為金的富集、運移、儲存提供了條件,大多數大型、超大型金礦均產于該區。該區成礦地質條件優越,成礦規律極強,找礦標志明顯,因此,該區找礦潛力巨大。