崇仁下廟前地區金礦成礦物化探特征分析與探討

莫子奮

(江西省地質局第六地質大隊,江西 鷹潭 335001)

崇仁下廟前地區位于華南褶皺系贛西南拗陷大湖山~芙蓉山隆斷束北東端。近東西向萍鄉~廣豐深斷裂與北東向安遠~鷹潭深斷裂交匯部位,德興~東鄉多金屬成礦帶的南西端[1-4],成礦地質背景條件優越。

近些年,許多地勘隊伍在下廟前地區開展過多輪金礦找礦地質勘探工作,雖然發現了一些金礦(化)點,由于該地區地形較陡,地質條件復雜,找礦難度大,所以一直沒有取得好的找礦效果。鑒于近些年地球物理和地球化探方法找礦效果顯著[5],因此,在新一輪下廟前金礦找礦中,引進地球物理和地球化學方法,研究該地區的物化探特征,爭取取得新的突破。

1 礦體地質特征

區內地層主要為上元古代萬源巖組(Pt3w),主要巖性為絹云母片巖、云母片巖、變質粉砂巖、粉砂質板巖,總體巖性以絹云母片巖、云母片巖為主,其中間夾有變質粉砂巖、粉砂質板巖;局部夾少量絹云母千枚巖及斜長變粒巖透鏡體。構造以斷裂為主,分布于區內西南部,主要有兩組,一組為北東東向,另一組為北西向,北東東向構造是普查區內的主要構造,北西向構造為后期發育的構造,規模有限。北東東向F2斷裂帶是區內主要的控礦、儲礦構造。巖漿巖活動較弱,以混合巖化作用形成的順層混合花崗巖為主,多呈脈狀、透鏡狀,規模較小。

巖礦鑒定結果顯示,區內金礦石的礦石礦物由自然金、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦等組成,脈石礦物由石英、絹云母、白云母、綠泥石、方解石、長石等礦物組成。其中自然金:金黃色,它形粒狀結構,主要賦存于石英脈和蝕變破碎帶巖石孔隙中,其中以石英脈中為主,偶見明金。

2 地球物理特征

下廟前金礦成礦條件同屬贛中南金、銀、鎢、錫成礦遠景區的中部,其礦石類型為少硫化物石英脈型。金多以自然金的形式,產于石英、黃鐵礦、黃銅礦、磁黃鐵礦、方鉛礦和閃鋅礦等的晶隙和裂隙中[2、14、15]。

地表采集變質巖物性參數為:電阻率在2458.84~4473.44Ω.m,極化率在0.88%~2.39%。鉆孔巖心物性參數為:絹云母片巖電阻率為2515.43Ω.m,極化率0.92%;粉砂質板巖電阻率1490.59~1829.15Ω.m,極化率在2.02%~2.30%;變質粉砂巖電阻率953.66~1435.05Ω.m,極化率在0.70%~1.76%。

由于下廟前金礦金屬礦化受硅化破碎帶控制,且金屬硫化物多呈細脈狀,連續性較差,故礦石的極化率偏弱,但與無礦圍巖的極化率有著明顯的不同,極化率異常顯示了黃鐵礦化、硅化強烈地段。通過測試分析,結果顯示該區內不同巖性中電阻率、極化率差異雖然不大,但在有破碎、蝕變、礦化和構造帶中與無礦化的圍巖電阻率有明顯差異。在低阻低極化地段,巖石一般較破碎,礦化較弱蝕變不強,而在低阻高極化地段,巖石不但較破碎,而且有較強的蝕變、礦化現象。因此采用地球物理方法可以探明控礦斷裂位置及圈定礦體可能賦存的部位。

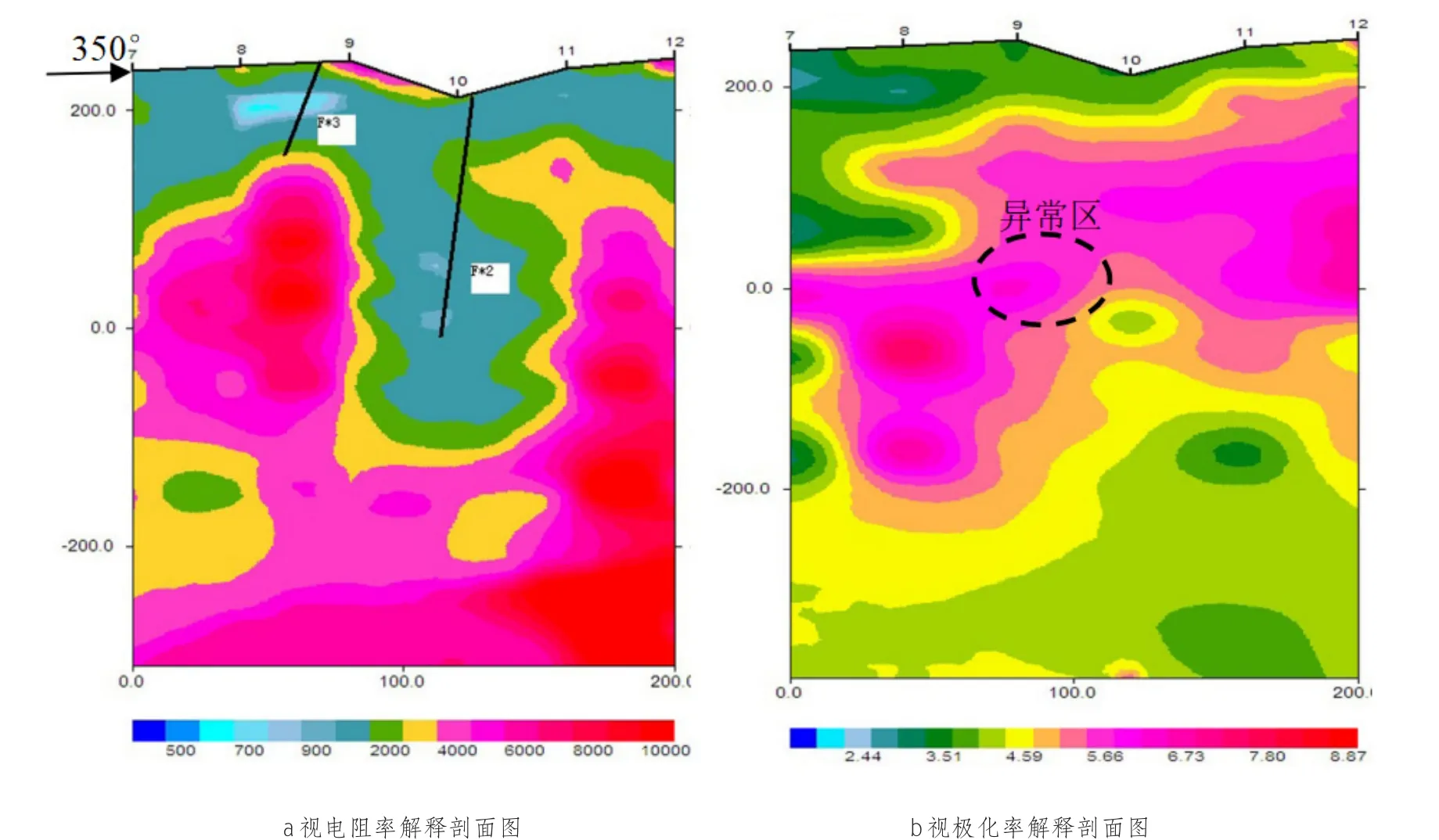

圖1 典型剖面2號線成果圖

從圖1可知,該剖面覆蓋處,視電阻率分層明顯,高阻主要分布在+100m以下,淺部局部出現高祖區,分布在9號點附近。8號點和9號點之間,深約+200m處,出現一個低阻區,10號點處,深部等值線下凹明顯(如圖1.a)。視極化率等值圖中,極化率高低較明顯,高極化率主要分布+200m~-200m之間,呈片狀分布。結合區域內地質資料及該區取得的地球物理特征,推斷9號點處為構造F3經過處,向南傾斜。10號點處為F2構造經過處,向南傾斜且往深部延伸。F2構造相對于的極化率圖中(圖1.b),極化率明顯偏高,推測該位置為有利成礦區。

根據地球物理測量解釋結果,在該區施工一個鉆孔,位于推斷深部異常區的中極化率,極化率約4%左右附近揭露到低品位的金礦體,礦化范圍受F2控制,這為繼續投入地球物理工作增加了準確度。

3 地球化學特征

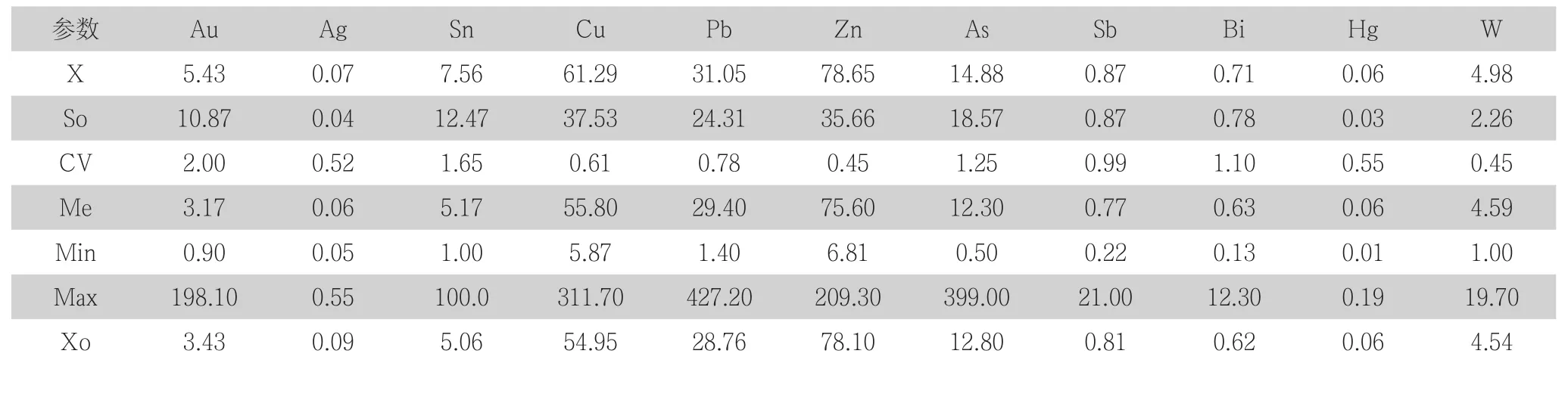

在區內采集土壤地球化學樣737件,分析了Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Bi、W、Sn計11個元素。通過對各元素分析結果的統計計算,取得了區內各元素的土壤地球化學特征值為(表1)。

表1 各個元素土壤地球化學特征值

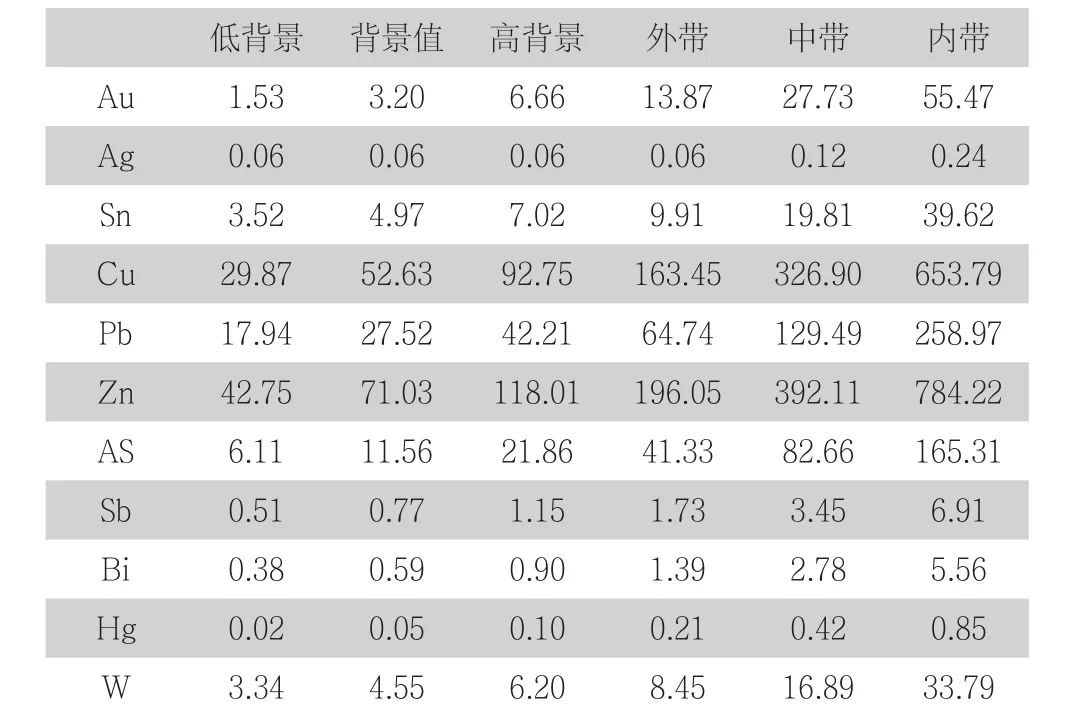

3.1 土壤地球化學異常下限的確定

土壤地球化學異常下限的確定是將各元素的分析結果計算出背景值和標準離差,然后剔除大于背景值與3倍標準離差之和的數據再次進行計算,直至將大于背景值與3倍標準離差之和的數據全部剔除完,剩余數據計算出算數平均值和標準離差,異常下限取逐步剔除高值點后的算術平均值與2倍標準離差之和,統計參數如表2。本次工作由于采集樣品較少,異常下限參考2009年在普查區開展的1:25000土壤地球化學的異常下限。

表2 地球化學元素統計參數

3.2 元素相關性特征

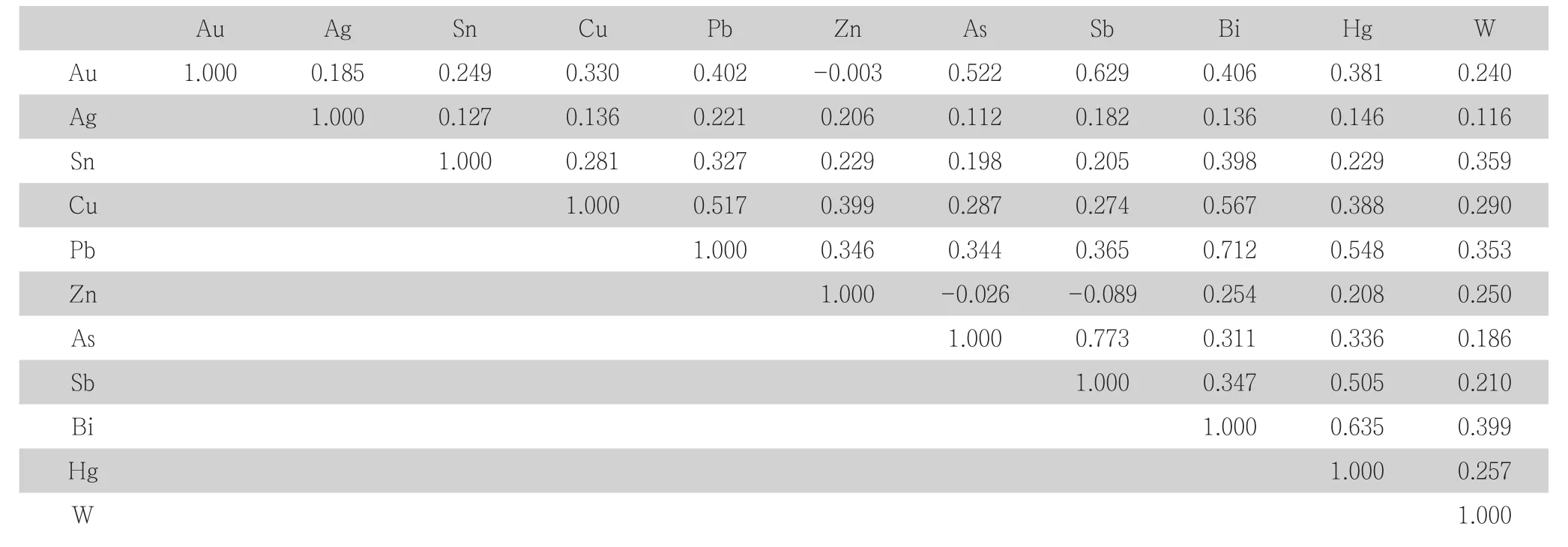

元素相關性分析是采用Spearman軟件對各元素做相關性分析,分析結果見表3。從元素相關分析結果可以看出,本區Au與As、Sb具有良好的正相關性,與Ag、Pb、Cu、As、Sb、Sn、Bi、Hg、W弱相關,與Zn呈弱負相關,反映出本區Au成礦富集作用與As、Sb相伴相生。

表3 各個元素的相關分析表

4 物化探特征分析

雖然區內裂隙構造發育,規模較小,但構造中分布硫鐵礦物較多,從地球物理取得的參數研究,提取到較明顯的地球物理特征。在區內開展大量的激電測深工作,分析已知剖面和典型剖面,發現該區的找礦地球物理特征為低阻中極化。通過地球物理特征,指導全區開展地球物理勘查工作,取得較好的找礦成果。

在地球化探方面,該區覆土覆蓋較淺,基本在0.5m~1.0m之間,除山腳下的稻田內覆土較厚外,并且調查發現,該區未進行大面積開發,意味著該區覆土層未大規模翻動過,這為本次地球化學工作提高良好條件。地球化學測量結果表明,超過異常下限的異常區域,基本均發現有硅化現象,異常值高的區域,還發現了新的金礦體。因此,本區開展地球化學測量是直接找礦的有效方法。

5 結語

通過本次研究工作,所獲得主要結論如下:

(1)下廟前地區,成礦條件優越,區內構造發育,礦體主要賦存于石英脈和蝕變破碎帶巖石孔隙中,其中以石英脈中為主;

(2)在下廟前金礦找礦中,通過地球物理方法的激電測深法,發現地球物理特征為低阻中激化是該區最有利成礦部位;

(3)地球化探測量結果表明,地球化學測量方法,是該區最直接的找礦方法。