無人機遙感監測技術在地質災害調查的研究與應用

楊雪茹

(寧夏回族自治區遙感測繪勘查院(寧夏回族自治區遙感中心),寧夏 銀川 750021)

近年來,我國各種地質災害時有發生,嚴重阻礙了社會經濟的發展,影響著人們正常的生產生活。國家和社會對地質災害防治工作給予了高度的關注,在這樣的背景下,無人機遙感監測技術開始被有效運用于地質災害調查中。相較于傳統的測繪方式,通過無人機航攝系統能夠有效提高測繪的效率和質量,節省大量的人力和物力,并且有著較高的適用性。

1 無人機遙感技術理論

1.1 系統構成

無人機遙感系統是一種以無人機為平臺,以各種成像與非成像傳感器為主要載荷,飛行高度一般在幾千米以內,能夠獲取遙感影像、視頻等數據的無人航空遙感與攝影測量系統[1]。無人機遙感系統主要包括以下三個部分:地面控制系統、任務載荷以及飛行平臺系統。輔助設備、遙控監測系統、起飛著陸系統是地面控制系統的主要構成部分。地面控制系統的主要任務是控制無人機的飛行軌跡,確保其能穩定完成作業任務。而任務荷載則主要由火控、目標探測和武器外掛這幾個部分構成。最后是飛行平臺系統,能夠有效提高無人機飛行的靈活程度,使其更便于操控,并實現在飛行過程中采集高清晰度的圖像信息。

1.2 技術特點

無人機與衛星相比,具有分辨率高、預警時間短、不受天氣條件限制、成本低等優勢,與有人駕駛飛機相比,具有設計靈活、體積小、重量輕、續航時間長、自主控制能力強等優點,因此,無人機遙感技術這種云下作業、高現勢性、小范圍、高清晰、大比例尺等特點的低空遙感方式,深受青睞,廣泛用于城市規劃建設、地質災害監測、城市三維建模、森林防火、農業植保、違規建筑監察等領域。同時,無人機還可以及時傳送視頻到地面系統,這樣地面操作系統工作人員能夠遠在千里之外對于目標區域有清晰的認識,從而更好地判斷和提取有效的信息。

2 無人機遙感技術在地質災害監測中的必要性

2.1 地質災害的嚴重性

隨著社會經濟的發展,全球人口不斷增多,對資源的需求量也在與日俱增,資源的過度消耗引發了諸多的環境問題。如何實現人與自然的和諧共處,平衡發展與環保的關系已經成為了全人類需要共同思考的問題。我國地質災害發生頻率較高,在諸多地質災害中,泥石流以及滑坡最為頻繁,不僅會對社會經濟發展造成嚴重影響,還會對人員生命財產安全產生極大的威脅。因此迫切需要通過先進的科學技術來進行監測,而無人機遙感技術則是非常具有現實意義的革新技術,為進一步災情評估、分析、指揮決策提供第一手航拍資料。

2.2 災害發生的突發性

通常情況下,地質災害的發生都伴隨著暴雨,具有臨時性和突發性的特點。在發生暴雨的時候,雨水具有非常強勁的沖擊力,會對土質抗剪強度和抗滑強度造成嚴重破壞,土壤吸收雨水之后重量會加大,部分雨水會滲入地下水,使得地下水壓力劇增,進而導致土質出現滑動甚至崩塌。由于此類地質災害通常發生得比較突然,加之常規的救援技術效率不高,導致救援工作很難第一時間有效開展,也無法實現對災害現場情況的全面掌握[2]。目前,只有無人機遙感技術可以實現災后第一時間開展遙感測繪工作,有效提高測繪成果現勢性。

2.3 應急救援的迫切性

地質災害的黃金救援時間在發生災害的72小時之內,時間非常緊迫。由于無人機的體型較小,操作快捷便利,適用于各種天氣和時空條件,可在地質災害發生之后,快速投入救援工作,救援人員通過無人機高空拍攝的影像信息,能夠快速準確的掌握災害現場的實際情況,制定有效的救援方案。除此之外,無人機遙感技術還能夠利用全球定位系統,實現對災害頻發區域的實時監控,這有利于提高預測地質災害的準確性,盡可能減少地質災害所帶來的經濟和社會影響。

3 無人機遙感技術在地質災害調查中的應用

3.1 快速測繪

相較于傳統的人工測繪,無人機遙感測繪更加便捷靈活,能夠對監測區域進行高效率的精度測繪,可以運用于各種類型的地質災害中。對于地質災害災情勘查,一般使用固定翼無人機和多旋翼無人機,獲取災情影像圖和視頻。

3.2 建立解譯標志

所謂解譯標志就是各種地物在遙感影像上顯現出來的特征,用于對地物的準確識別,可從多個角度來建立解譯標志,包括顏色、形狀、大小以及紋理等等。在初步確定解譯標志后,還需要進行實地勘測,對解譯標志進行野外復核[4]。

3.3 地質災害解譯

地質災害由于其獨特的性質,體現在遙感影像上時會和周邊環境存在不同程度的差別。遙感影像上呈現的形態、陰影等都是解譯的重要參考信息。因此可有效利用這一特點,通過無人機遙感技術實現對監測區域的初步解譯,包括災害范圍、受災程度等等,并通過野外核實對其進行進一步的詳細解譯。需要注意的是,在對地質災害信息進行判讀時,必須綜合考慮現場的實際情況,防止因某些因素的影響而產生漏判或誤判。

圖1 易滑坡遙感影像圖

3.3.1 滑坡

在我國黃土地區,滑坡發生的頻率較高。利用無人機遙感監測技術能準確判讀出滑坡區域的影像特征,包括滑坡的位置和規模等。由實際應用經驗得知,滑坡災害其實存在某些規律,比如坡度在30度-60度時比較常見,滑坡壁通常呈現為類似圓弧的形狀,并且紋理和色調會比較反常。除此之外,遙感影像還搭配有比例尺,有利于輔助人們精準判斷滑坡的長度、寬度等信息。

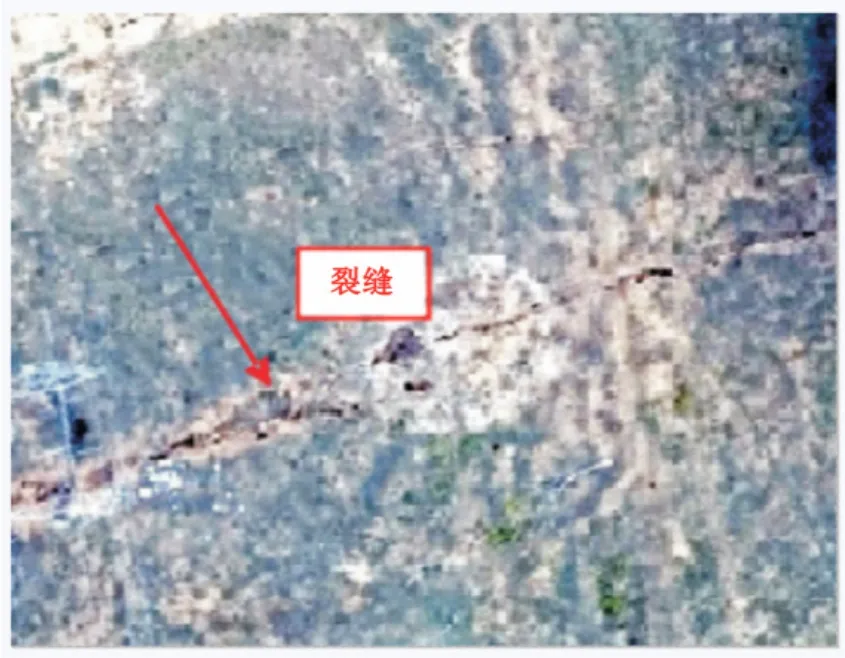

3.3.2 裂縫

在解譯裂縫時,需要重點關注陰影和紋理,如果裂縫過小,在遙感影像上所呈現出來的差別就比較模糊,會給目視解譯工作造成一定的困難,因此需要結合地形圖來進行判斷。如果裂縫已經出現且縫隙較大的話,就應該重點判讀遙感影像上的陰影位置。而在裂縫還未裂開的時候,則主要通過紋理來進行判讀。同時,要有效利用影像例尺來精準判斷裂縫的寬度和長度等信息。

圖2 裂縫遙感影像圖

3.3.3 崩塌

色調是崩塌解譯標志的主要判讀依據。通常情況下,溝谷、河流等陡坡地區更容易發生崩塌現象。崩塌體的面積在通常情況下都比較小,導致崩塌解譯比較困難,因此要對其進行實地驗證,以此來確定是否存在崩塌現象以及崩塌的實際情況[5]。

圖3 崩塌遙感影像圖

3.3.4 切坡

切坡主要是指采石、農村建設、修建公路等人類工程活動的實施,嚴重破壞了原始斜坡的安定角,且超過了坡體的臨界高度,導致滑坡、崩塌的隱患產生,對人們的生命安全造成嚴重的威脅。在三維遙感影像中,高切坡通常表現為翻車率更高,切坡面上鮮有甚至沒有植被覆蓋。

圖4 高切坡遙感解譯圖

3.3.5 泥石流

通過無人機遙感技術,可有效采集泥石流發生區域的地貌信息,同時利用三維建模數據來實現地物控制點提取,進而實現對泥石流發生區域的準確定位。除此之外,利用無人機遙感技術的持續監測,可對泥石流發生前后的地形特征進行對比研究,為泥石流研究提供更加全面和豐富的數據信息。

圖5 泥石流遙感影像圖

3.4 地質災害隱患排查

根據已有地質災害點和新增地質災害點分布,分析查明災害類型、特征、成因、誘發因素等,綜合運用高分辨率多光譜光學影像遙感、合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)等技術,獲取大范圍高精度的地表變形數據,圈定地質災害重點變形區,野外驗證核實地質災害隱患點。

4 地質災害監測的發展趨勢

4.1 空天地一體化立體觀測

空天地一體化遙感立體觀測是基于高分辨率航天、航空遙感數據,利用非現場監管方式,應用遙感分析、信息提取、識別監測等技術手段發現疑似目標,達到及時、全面了解目標特性的一種綜合檢查方式。但就現階段而言,這一系統是孤立存在的,很難實現觀測數據的實時共享,不利于各種地質災害應急救援工作的有效開展,因此迫切需要重視空天地一體化監測系統的開發。除此之外,還應盡可能地提高所獲取的圖像信息的分辨率,確保可以對地質災害地區進行全面精準的監測。

4.2 多源數據集成與融合

在地質災害遙感監測過程中,遙感數據來源非常廣泛,因此需要通過數據集成和融合,以實現各種平臺傳感器獲取信息的交流和互補,確保可更加全面的獲取和掌握地質災害信息。例如InSAR可以實現24小時不間斷作業,光學傳感器在雨天時觀測能力會受到嚴重影響,Lidar可高效獲取三維空間信息,在滑坡等地質災害中作用明顯,通過多源遙感數據的集成和融合,能有效發揮不同監測方式的獨特優勢,并對其不足之處進行彌補,從而實現對地質災害的準確評估,為救援工作的高效開展打下堅實基礎。

4.3 數據處理實時化智能化

遙感信息智能提取和數據實時處理是遙感監測的發展方向之一。為有效滿足救災的需求,提高遙感監測數據處理的效率和質量,應該從遙感影像快速處理、災害信息智能化提取等關鍵技術方面加強研究,進一步增強遙感應急響應能力。

5 結束語

我國地質災害發生頻率較高,對社會經濟的發展和人們的生產生活造成了不小的影響,因此需要通過無人機遙感監測技術的有效運用,實現對地質災害多發地區的實時監控,以便第一時間發現異常情況并采取相應的應急措施。同時,無人機遙感監測技術在救援過程中也發揮著重要的作用,可以對地質災害發生區域進行監測評估,并通過分析獲取的數據,制定科學合理的救援方案,提高救援工作的效率和質量。隨著科學技術的發展,無人機遙感技術也會更加完善和優化,因此需要操作人員樹立與時俱進的觀念,提高自身的專業水平,以確保無人機遙感技術運用的有效性。