吉祥有牛 春塘水暖

胡西林

光陰荏苒,轉眼又是辛丑牛年了。佳語賀歲,妙語連連,我最喜歡其中的“牛轉乾坤”四字,藉牛抒懷,諧音轉義,牛氣人性盡在其中。于是想起了潘天壽的《春塘水暖圖》。

兩度付拍

《春塘水暖圖》曾經兩度付拍西泠拍賣,第二次是2008年下半年的秋拍。我因為參與其中,畫牽情懷,這是一幅將永垂畫史的作品,令任何一位了解潘天壽藝術的人都怦然心動。

2008年,金融風暴讓整個世界驚現恐慌,記得為了配合《春塘水暖圖》二度付拍西泠拍賣,我以《站得更高,所以看得更遠》為題寫了一篇短文,開篇即借《春塘水暖圖》出謎打字:“假如用潘天壽的《春塘水暖》作謎面打一個字的話,我相信很多人一定不會猜謎底是‘鴨而會猜‘牛,因為《春塘水暖圖》是潘天壽著名的山水花鳥畫巨作,代表了潘天壽此類題材的最高水準,它的知名度太高了。”我的用意是借牛眼看世界,借畫中之牛鼓舞藝術市場,祝福來年中國經濟牛氣沖天,所以結尾寫道:“看世界,看經濟(市場),我們不但要選擇角度,更要占領高度,有角度才會有判斷,有高度就會有世界。”寫完之后,渾身舒坦,許多朋友還為我的激揚文字“點贊”呢。

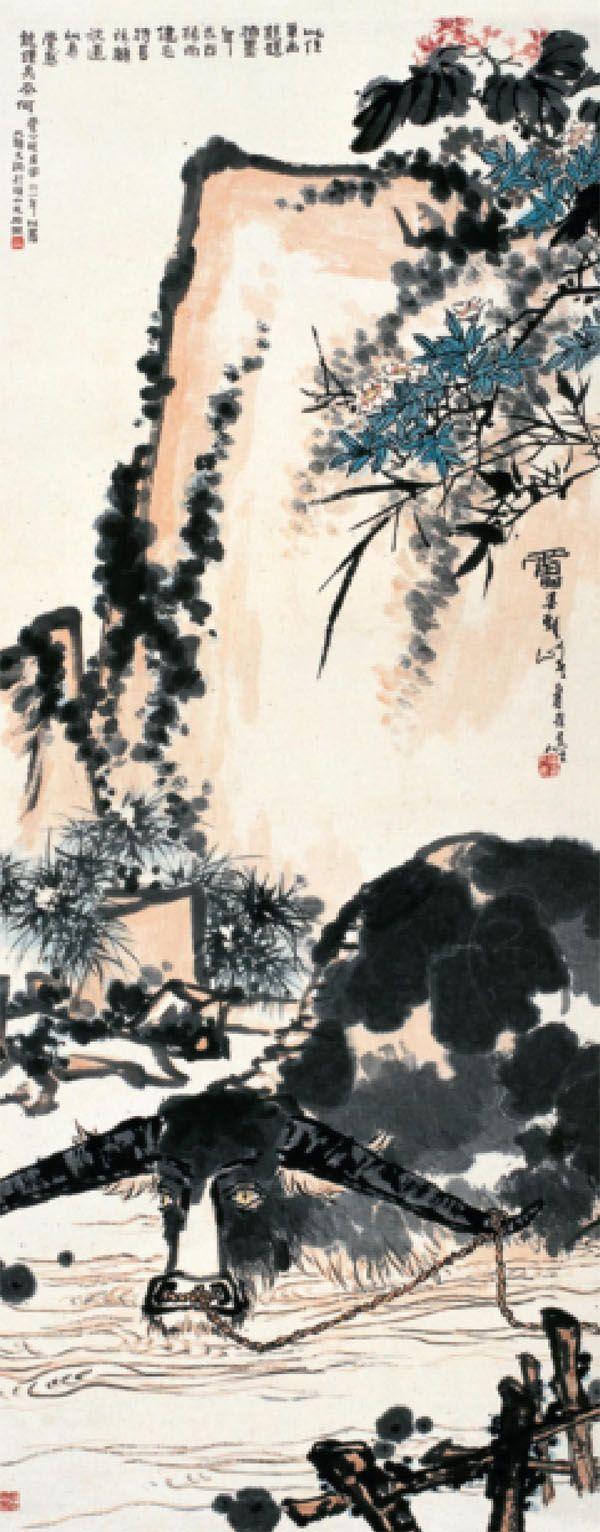

潘天壽是一位十分嚴謹的藝術家,作畫一絲不茍,精益求精。但是令人扼腕的是,在他生命力和創作力都極其旺盛的75歲時,這位才華與學養并舉,且繼續在向高峰登攀的大藝術家在“文革”期間去世,以致現代大師級畫家中潘天壽的存世作品最少,據有關專家估計,大約在干幅左右。當然,潘天壽的存世作品少原因并不止此。他一生致力于美術教育,將自己生命的大部分時間傾注其中,為此付出了不懈的努力,并且取得了很大成就。他創作態度嚴謹,絕不粗制濫造,敷衍繪事,大畫自然就更少了。據資料統計,他一生所作大畫(尺幅在20平方尺以上)不過數十幅。其中《春塘水暖圖》作于1961年,縱248.5厘米,橫102厘米,幾近八尺整紙,約合23平方尺,是潘天壽大幅作品的代表作之一。

驚喜出現

以目前所知,潘天壽存世的畫牛作品一共是三幅:一幅是《夏塘水牛圖》,現藏于潘天壽紀念館;一幅《耕罷》,現藏潘天壽老家浙江臨海市;再一件就是這幅《春塘水暖圖》。三幅作品,兩幅橫構圖,一幅豎構圖,都是水墨設色,其中的牛大致相同,但并不重復。橫構圖的牛在水中裸露大半個身軀,占去了畫面的一半,畫幅橫展,水墨淋漓。而這幅《春塘水暖圖》以豎幅構圖將牛推向近前,從而留出空間,讓巨大的“潘公石”營造背景,是獨特的潘氏構圖。“潘公石”以赭紅鋪染,賦予全圖暖色基調;再繪“雁蕩山花”,盛開石上,醒目而養眼;匐水小憩的牛兩角橫犄,睜著目光溫存的大眼,眼神里流露出勞作后獲得歇息的滿足,令人望而心生愛憐之情。

此畫有雙題,一為行書豎題,在畫幅右腰問;一為古隸橫題,在畫的左頂端。豎題說此畫系指墨所作,橫題則糾正此說,是筆墨而非指墨。然后潘天壽說自己老了,健忘特甚云云,十分有趣。此題潘天壽所署時間為“六一年初暑”,查1963年7月第一次印刷的《潘天壽畫集》,此圖收錄其中,但尚未有此題,左下方押角印“知白守黑”也未鈐(見上海人民美術出版社1963年7月版《潘天壽畫集》第三圖)。由此可知,“古隸橫題”是潘天壽后來補題的,非作畫同時所題,所以“六一年初暑”是追記作畫時間。此畫“文革”中險遭厄運,牛的背脊上有白色粉筆“3”(“3”外面有圈)的印跡,就是那段特殊年代留下的。

潘天壽《春塘水暖圖》102厘米×248.5厘米1961年作

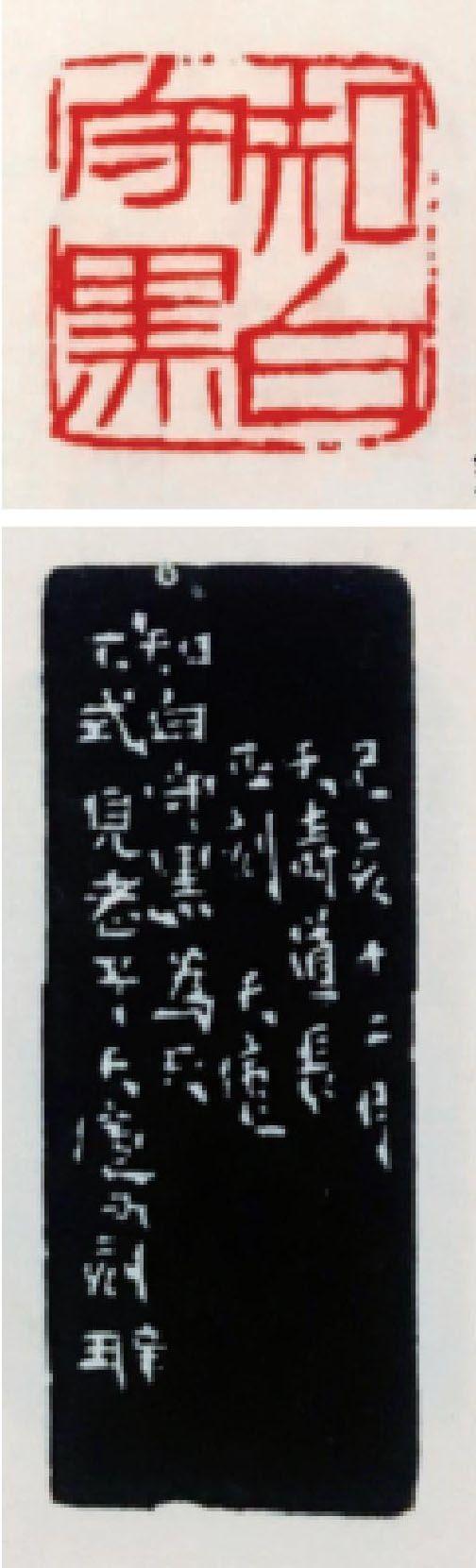

諸樂三治“潘天壽印”此印鈐于《春塘水暖圖》。

當年吳昌碩為潘天壽寫下“天驚地怪見落筆,巷語街談總入詩”的詩句時,潘天壽還是一位27歲的年輕人,吳昌碩驚嘆的是他的才華,但是并沒有看到他后來的藝術成就,吳昌碩的眼力我們領教了。潘天壽是浙江臨海人,曾任浙江美院(今中國美院)院長,西泠印社副社長。他屬于中國,也屬于世界,他的藝術成就已經載入中國美術史,隨著中國國家地位的提升和中國文化的傳播,潘天壽這位大藝術家必將與中國書畫藝術一起載入世界美術史……

這是當年寫在《西冷通訊》上對《春塘水暖圖》的介紹文字,十余年過去了,有幾點需要補充。

其一是上述文字中提到,“以目前所知,潘天壽存世的畫牛作品一共是三幅”。就在我寫下這段文字、西冷拍賣將要舉槌潘天壽《春塘水暖圖》的時候,新情況出現了:上海朵云軒先于西冷拍賣也推出一幅潘天壽的大幅繪牛作品,并且不在上述三幅繪牛作品之內,名稱也是《耕罷》。也就是說,這是新出現的潘天壽繪牛巨作,令業內許多人感到驚訝。記得有一天盧忻老師給我打來電話:“西林,潘老的第四頭牛出現了!”這幅作品后來被我熟悉的一位收藏家朋友競得,還帶來杭州給我看了原作。其豎幅直構,作于1958年。較之《春塘水暖圖》,此幅《耕罷》墨、色稍淡,但畫得一樣酣暢淋漓。顯然面目清楚,與潘天壽另三幅繪牛巨作一脈相承,是潘天壽繪牛作品的又一變體。

如此,目前所知的潘天壽大幅繪牛作品由三幅變成了四幅:兩幅橫構,兩幅豎構,橫構的皆為指墨,豎構的則為筆墨。創作時間分別為:《耕罷》(橫幅)1949年、《耕罷》(豎幅)1958年、《春塘水暖圖》1961年,《夏塘水牛圖》未署作年,大致判斷與《春塘水暖圖》相前后。

鈐印之妙

其二是《春塘水暖圖》的鈐印。

《春塘水暖圖》是潘天壽繪牛題材的代表作品,關于它的賞析、評論已有多位專家作過專門文章,但是對于這幅作品的潘氏用印鮮有談及。潘天壽是一位非常嚴謹的藝術家,這份嚴謹當然包含他畫上的鈐印。可以說,畫上鈐印不僅體現了他對作品整體構成的安排或者說補充,還是他藉印言旨、抒發情懷和伸張美學主張的手段,不是可有可無,更不是隨意用印。這表現在兩個方面:印章的選擇和鈐印的位置。

《春塘水暖圖》共鈐三印,一朱二白:右邊行書豎題下鈐白文“潘天壽印”,上面古隸橫題下鈐白文“潘天壽”,左下押角則鈐朱文“知白守黑”印,左右分布,停勻工穩,鈐印順序依次為“潘天壽印”“知白守黑”“潘天壽”。其中豎題下的“潘天壽印”最大,3.4厘米見方。因為“雷婆頭峰壽指墨”的“雷”字較大且字形夸張,鈐一方大印不僅能收獲平衡,也促成款識上下呼應。這是潘天壽最有特色的署款和鈐印形式,堪稱經典。

余任天治“知白守黑”印此印鈐于《春塘水暖圖》。

潘天壽治“潘天壽”印此印鈐于《春塘水暖圖》。

然后鈐朱文押角印“知白守黑”,此印也大,3厘米見方,頂著角邊鈐。這樣做一是為了充實左下角,呼應右邊豎題款印;也是為了防止裝裱乃至將來遞藏過程中遭人裁切,損害畫面。

至此一幅作品完成了,疏與密、點與面、墨與色、節奏與氣韻、乃至一花一草甚至一個苔點都無不合心,美輪美奐。但是潘天壽發現題錯了,筆墨題成了指墨。至于怎么題錯的,可以二說,即無意題錯或者有意題錯。如果是無意題錯,可以挖補重題,潘天壽有這樣的先例;如果是有意題錯,那就是潘天壽對這幅作品在結構布局上認為還沒有盡如其意。無論哪種情況,關鍵都在如何處理。審視的結果是在左上方作補題,于是奇跡出現了:潘天壽以古隸小字先橫再折緩緩題來,古隸小字與行書豎題不僅形成呼應也構成對比,而橫折的書寫與巨大的“潘公石”在平行中形成同構,太妙了!我們不妨對補題前后作一觀照,如果說補題前已讓我們無可挑剔,補題后則讓我們齊聲贊絕!這就是潘天壽的嚴謹,小細節,大手段,極高明,放光芒——然后取來印盒,為這幅得意的作品鈐上最后一枚印章。

如此需要對這方印章再作些補充。三方印中前兩方分別出自諸樂三和余任天之手,都是大家,而且兩方印分屬二位各自的代表作品之一,鈐于畫上,錦上添花。那么最后這方呢?讀者或許有所不知,其出自潘天壽手刻。

潘天壽不僅擅畫,也擅詩文書印,他主張“一個畫人不必以詩、書、畫‘三絕,但必須詩、書、畫、印‘四全”,可見他對“印”在書畫中作用的重視。篆刻本是他教學畫畫之余的“日課”,但因為“一九五八年后擔任中央美院華東分院院長(今中國美院),任務太重,常要為公共場所畫大畫,顧及不到刻印,加之精力不濟:‘自己要畫畫、寫字、作詩、刻印,又要教書、研究史論,還要寫書。精力太分散,時間也不夠用,決定放棄一些項目。中年以后,主攻繪畫,刻印較少。但潘老師在一九六0年前后,常受政府委托畫大畫作布置用,‘畫完后,常缺少與畫相配的內容與較大之印,請人刻一時也來不及,于是抽空又自己動手刻了幾方以補畫面之需。”(劉江《潘天壽印存序》)

這方白文“潘天壽”印即為其中之一。此印潘天壽晚年多有鈐用,以筆者所知,最早所鈐恰好也是辛丑年,即鈐于1961年所繪《梅花夜色圖》軸之上,是圖款題“辛丑臘梅開候”,也就是1961年春節前后,那正是前一甲子牛年之尾。今天,我作此補充在后一甲子牛年之首,首尾相銜,兆吉祥也。