咸豐寶直小平鐵母初考

佟昱

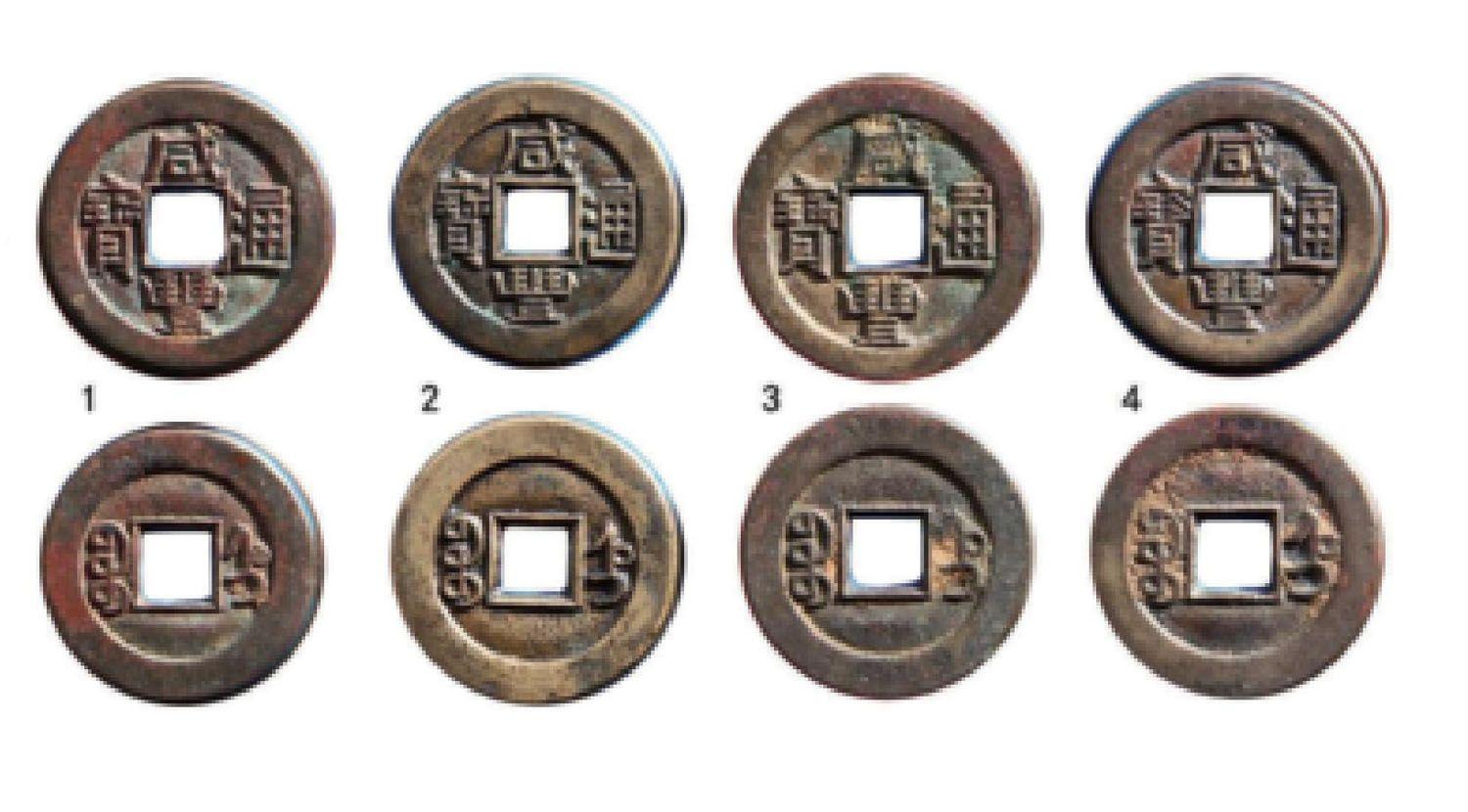

所謂“鐵母”,顧名思義,即是鑄造鐵錢所用的母錢,實(shí)物多為銅質(zhì)。從形制上看,鐵母與銅錢的母錢一樣制作精良,字口細(xì)致立體、地章干凈平整,穿口打磨干凈,輪郭整齊,直徑均較相同版式的鐵錢要大,很顯然這些特征都是適應(yīng)于翻鑄之用的。通常來(lái)講,由于鐵錢的版式設(shè)計(jì)與銅錢有著較大差異,所以鐵母即便為銅所鑄也比較容易識(shí)別。介于鐵母與鐵錢之間還有一種俗稱的“鐵范銅錢”,這一說(shuō)法是否科學(xué),本文暫不做討論。

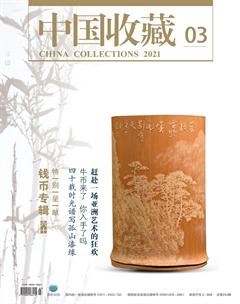

圖1 咸豐通寶寶直小平鐵錢的四種版式

1:三點(diǎn)寶版,直徑23毫米、厚1.3毫米

2:爾寶版,直徑23.4毫米、厚1.3毫米

3:缶寶版,直徑22.4毫米、厚1.4毫米

4:珍寶版,直徑22.4毫米、厚1.3毫米

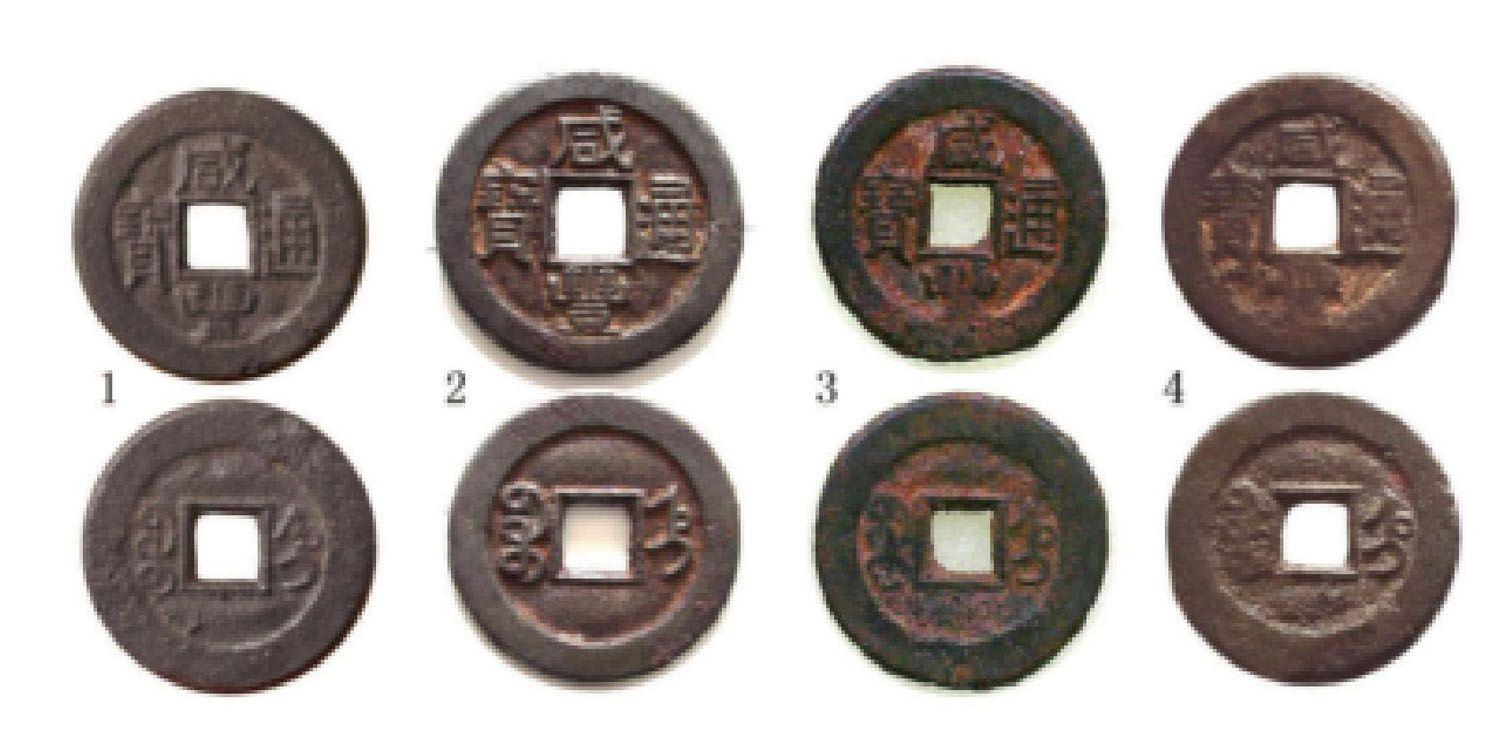

圖2 2019年于石家莊欒城發(fā)現(xiàn)的咸豐通寶寶直小平鐵母錢四種版式

1:三點(diǎn)寶版,直徑24 0毫米、厚1.6毫米

2:爾寶版,直徑24.1毫米、厚1.8毫米

3:缶寶版,直徑24.0毫米、厚1.6毫米

4:珍寶版,直徑24.2毫米、厚1.6毫米

圖片由連京鵬提供

五代十國(guó)、北宋、南宋、清代咸豐一朝都是鐵錢盛行期,眾多種類的鐵母也被不斷發(fā)現(xiàn),但就其存世量而言,均十分珍稀,所以它們自然也成為了研究各時(shí)代鐵錢鑄行不可多得的一手實(shí)物資料。

咸豐時(shí)期,國(guó)家內(nèi)憂外患,太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)更是席卷大半個(gè)中國(guó),這時(shí)的銅材供給已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足制錢的需要。為了有效彌補(bǔ)軍費(fèi)開(kāi)支,清政府除了發(fā)行紙鈔、虛值大錢外,還先后在各地錢局鑄行了咸豐鐵錢。根據(jù)實(shí)物發(fā)現(xiàn),有寶泉、寶源、寶直、寶德、寶河、寶福、寶蘇、寶晉、寶陜、寶川錢局開(kāi)鑄過(guò)鐵錢,其面額主要有小平、折十兩種(折十鐵錢并非上述錢局均有),部分錢局的鐵母也陸續(xù)被發(fā)現(xiàn),但數(shù)量都十分稀少。

咸豐寶直小平鐵錢(圖1)與當(dāng)十鐵錢較為多見(jiàn),出土分布較廣。前者從版式上看主要有:三點(diǎn)寶版(又稱三點(diǎn)爾寶版)、爾寶版、缶寶版、珍寶版四種,俗稱“寶直小平鐵錢四式”。另外,爾寶版中還有背滿文“出頭寶”的分支版,存世只數(shù)枚。

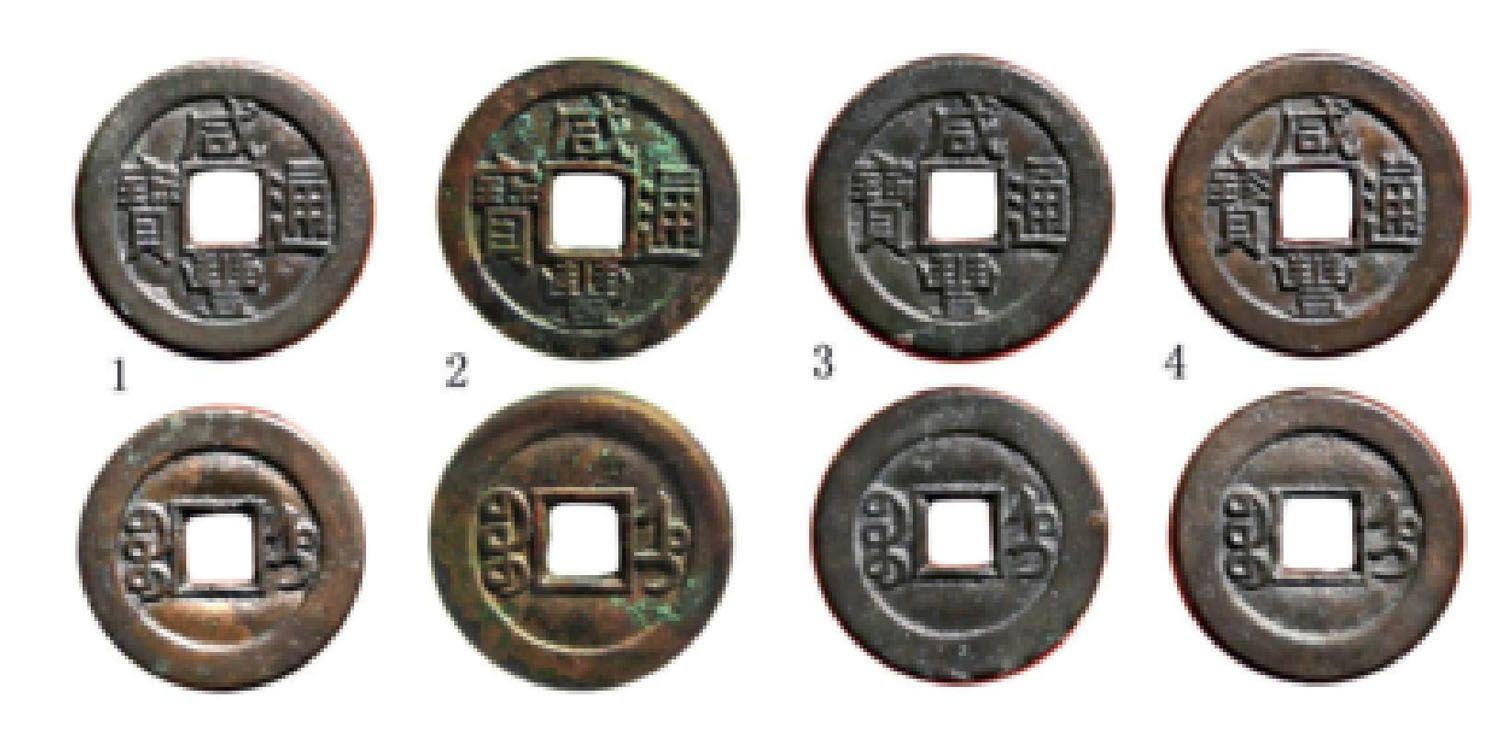

圖3 上世紀(jì)90年代石家莊發(fā)現(xiàn)的咸豐通

寶寶直小平鐵母錢的四種版式

1:三點(diǎn)寶版,直徑23.9毫米、厚1.6毫米

2:爾寶版,直徑24.1毫米、厚1.8毫米

3:缶寶版,直徑23.4毫米、厚1.6毫米

4:珍寶版,直徑24.1毫米、厚1.8毫米

圖片由趙梓凱提供

2019年4月,在石家莊市欒城區(qū)一次性發(fā)現(xiàn)寶直小平鐵母錢110枚,版式囊括所有上述四種(圖2),但爾寶版數(shù)量最少。細(xì)觀這批實(shí)物,無(wú)論從形制、大小、重量、文字風(fēng)格、鑄造工藝還是保存狀態(tài)來(lái)看可謂如出一轍,且均無(wú)明顯流通痕跡,故不難推測(cè)應(yīng)為同時(shí)同地所鑄。無(wú)獨(dú)有偶,上世紀(jì)90年代,石家莊也曾一次發(fā)現(xiàn)咸豐通寶寶直小平鐵母錢20余枚(圖3),其版式分布與保存狀態(tài)與上述發(fā)現(xiàn)基本一致。更為奇特的是,兩次發(fā)現(xiàn)均無(wú)其他錢幣摻雜,很明顯它們是被人有意揀選并集中存放而保存至今的。咸豐鐵母錢本就稀少,多為零星發(fā)現(xiàn),像這樣在同一地區(qū)多次集中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象就十分值得關(guān)注。

眾所周知,清代的直隸寶直錢局于乾隆十二年(1747年)設(shè)立于直隸省治保定府,開(kāi)始鑄造乾隆通寶寶直錢,之后歷經(jīng)嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒,延續(xù)六朝都有鑄幣,且數(shù)量眾多,直到光緒二十五年(1899年)被裁撤,保定一直為清代直隸省的鑄錢中心。按照常理,寶直鐵錢理應(yīng)為省冶所鑄,但為何其生產(chǎn)工具(鐵母)卻多次集中發(fā)現(xiàn)于當(dāng)時(shí)的正定府范圍內(nèi)?是巧合還是另有原因?要揭開(kāi)這一疑問(wèn)我們不妨嘗試從史料中尋找答案。

正定府寶直分局設(shè)立及鑄造過(guò)程

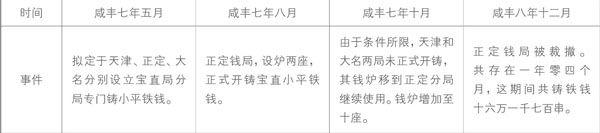

注:表中信息來(lái)源為第一歷史檔案館。

德國(guó)漢學(xué)家布維納(Winner Burger)在他的新書(shū)《清朝錢編年譜(Ching Cash)》中提到:根據(jù)第一歷史檔案館館藏戶科題本的記載,咸豐七年正月,寶直錢局在保定城內(nèi)設(shè)有五座錢爐,后又在城外靈雨寺附近新設(shè)二十座錢爐,鑄造了寶直小平和當(dāng)十鐵錢。這一說(shuō)法雖合乎情理,但并非事實(shí)全貌。咸豐七年潤(rùn)五月十四日,時(shí)任直隸總督譚廷襄在“奏議推行大錢鈔票章程并于天津鑄錢折”中提出,擬定寶直錢局于天津、正定、大名等處設(shè)立分局專鑄當(dāng)一鐵錢之事,省城(保定)二十五爐改為全鑄制錢。其原因應(yīng)該是為了降低寶直局總局的生產(chǎn)壓力。檔案的記載從客觀上證明了寶直錢局并非只在保定一地的事實(shí)。

五個(gè)月之后,咸豐七年十月十一日,譚廷襄在“酌義添設(shè)歸并爐座加鑄鐵錢緣由折”中提到,由于原料成本過(guò)高,天津和大名兩地并不適合鑄造鐵錢。正定府由于正定靠近晉省,鐵和炭成本低廉。隨即于正定建立十爐,專門鑄造小平鐵錢。十爐包括:兩爐為本地舊爐、兩爐移自天津和大名府、另外新建六爐一同鑄造。由此可知,正定府的寶直錢局是專門為鑄造小平鐵錢而設(shè)立的,準(zhǔn)確地說(shuō)應(yīng)該是寶直錢局的分局。寶直局其他種類錢幣仍由總局鑄造。

同治七年十一月十六日,時(shí)任戶部尚書(shū)寶鏊題“遵察直隸正定府寶直分局咸豐七年八月至八年十二月收支鑄本并采買鐵片等用過(guò)工料等銀數(shù)事本”載:正定寶直分局自咸豐七年八月二十二日至八年十二月三十日裁撤,共試鑄、正鑄錢十六萬(wàn)一千七百串。至此,正定錢局從設(shè)立到停局的來(lái)龍去脈已經(jīng)十分清晰,參見(jiàn)表格。

檔案記載與實(shí)物發(fā)現(xiàn)完美咬合,不但令石家莊集中發(fā)現(xiàn)的寶直小平鐵母變得有據(jù)可考,而且使得一個(gè)短暫存在而又很快淹沒(méi)于歷史長(zhǎng)河之中的鑄錢局就此浮出水面。可惜,我們迄今尚未找到正定錢局的具體位置。另外,譚廷襄奏本中并未明確提及天津和大名兩分局是否實(shí)際鑄造了小平鐵錢。如果確有鑄造,實(shí)物會(huì)是什么版式?對(duì)于這些問(wèn)題尚有待進(jìn)一步考證。