基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮體系構(gòu)建

郭 爽,龍 巖,李有明,楊藝琳,龍 策

(1.河北工程大學(xué)水利水電學(xué)院,河北 邯鄲 056038;

2.河北工程大學(xué)河北省智慧水利重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河北 邯鄲 056038;3.北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,北京 100038;4.天津大學(xué)建筑工程學(xué)院,天津 300350;5.河北省易縣第三小學(xué),河北 保定 074200)

隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的迅猛發(fā)展,環(huán)境污染突發(fā)事件也頻繁發(fā)生。水是人們生活不可缺少的資源,水污染對人類環(huán)境的健康可持續(xù)發(fā)展帶來嚴(yán)重威脅[1,2],同時(shí)突發(fā)水環(huán)境問題引發(fā)的群體性事件呈顯著上升趨勢,引起國外廣泛關(guān)注[3,4]。我國2014年國務(wù)院更新發(fā)布的《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,從法規(guī)層面對防止突發(fā)環(huán)境污染事件做出明確規(guī)定[5],對當(dāng)前形勢下如何科學(xué)建立突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮系統(tǒng)、進(jìn)行快速高效地應(yīng)急管理提出了更高要求。

目前國內(nèi)已有不少學(xué)者針對突發(fā)水污染事件應(yīng)急管理進(jìn)行研究并提出一些有效措施,如,封桂敏[6]以黃河寧夏段為研究對象,模擬豐、枯水期的突發(fā)性水污染擴(kuò)散過程;魏澤彪[7]針對突發(fā)水污染事故進(jìn)行多工況仿真模擬,提出應(yīng)急調(diào)控方案;郭龍[8]針對不同類型污染物,研究不同處置裝置下的水力學(xué)特性,提出相應(yīng)處置方案;穆杰[9]基于DPSIR 模型構(gòu)建了突發(fā)水污染事件風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)方法;龍巖[10]開展了閘門調(diào)控下污染物輸移擴(kuò)散規(guī)律及污染物快速識(shí)別的研究;王浩[1]從模擬、評價(jià)、預(yù)測、調(diào)控和處置5個(gè)方面建立了突發(fā)水污染應(yīng)急調(diào)控與處置技術(shù)體系;史斌[5]構(gòu)建水污染動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測模型并分析了應(yīng)急處置工程風(fēng)險(xiǎn)的研究。

雖然針對突發(fā)水污染應(yīng)急事件的應(yīng)急管理,特別是在預(yù)警評價(jià)、調(diào)控處置等方面的研究在最近幾年發(fā)展迅速,但由于突發(fā)污染事件本具有較多不確定性,應(yīng)急指揮調(diào)控管理涉及多方面多部門,在實(shí)際工程應(yīng)用依然存在較多局限,主要包括:①缺乏對突發(fā)水污染事件的快速監(jiān)測種類識(shí)別及精確定位的研究;②事故風(fēng)險(xiǎn)等級的評估,缺乏動(dòng)態(tài)評價(jià)模型;③缺乏信息快速反饋給相關(guān)部門的技術(shù)手段;④事故處理后的監(jiān)控反饋較慢,導(dǎo)致社會(huì)危害或影響較大等。因此,急需加強(qiáng)污染物在線實(shí)時(shí)監(jiān)測,污染源精準(zhǔn)識(shí)別定位傳輸網(wǎng)絡(luò),污染物擴(kuò)散動(dòng)態(tài)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估,動(dòng)態(tài)預(yù)警等相關(guān)研究和應(yīng)急決策指揮體系的建設(shè)。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是在信息技術(shù)迅猛發(fā)展的大好形勢下應(yīng)運(yùn)而生的。我國也將物聯(lián)網(wǎng)作為戰(zhàn)略性的新興產(chǎn)業(yè)予以重點(diǎn)關(guān)注和推進(jìn)[11]。2018年3月5日,李克強(qiáng)總理在“兩會(huì)”工作報(bào)告中再次指出:推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用,加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用,政府的高度重視突顯出整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)大產(chǎn)業(yè)的活力與潛力[2]。就目前而言,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域[12]、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域[13]、工程安全管理領(lǐng)域[14]等都已經(jīng)得到快速且廣泛的應(yīng)用[15,16]。根據(jù)麥肯錫全球經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測,到2050 年,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對全球經(jīng)濟(jì)影響估計(jì)值在2.7萬~6.2 萬億美元[17]。

將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮體系中,初步融合形成各處應(yīng)急信息采集點(diǎn)的整體信息處理系統(tǒng),通過整合感知層各相關(guān)方面的信息,在專家知識(shí)庫和模型技術(shù)庫的支持下,進(jìn)行預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急管理。構(gòu)建基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮體系,對于完善和健全我國水環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)具有較高的理論意義和實(shí)踐價(jià)值。

1 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與突發(fā)水污染事件概述

1.1 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

“物聯(lián)網(wǎng)概念”是在“互聯(lián)網(wǎng)概念”的基礎(chǔ)上,隨著智慧地球的概念而提出的。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的總體架構(gòu)分為感知層、傳輸層、應(yīng)用層,具有全面感知、可靠傳送、智能處理等特征。其中,感知層是物聯(lián)網(wǎng)的核心、信息采集的關(guān)鍵部分,主要包括RFLD、水質(zhì)水量傳感器網(wǎng)絡(luò)等,將浮標(biāo)、固定監(jiān)測臺(tái)站、移動(dòng)監(jiān)測車船、衛(wèi)星遙感、水下仿生機(jī)械人、視頻監(jiān)控等大量的感知節(jié)點(diǎn)散布在監(jiān)測區(qū)域內(nèi)進(jìn)行監(jiān)測[15,17],主要功能體現(xiàn)在:①高效化;②智能化;③互聯(lián)化[18,19]。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(LOT技術(shù))契合了水安全保障的國家重大需求,在我國水利行業(yè)已逐步開展廣泛的應(yīng)用實(shí)踐。蔣云鐘等[11]提出基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建國家河湖系連通工程,為實(shí)現(xiàn)水質(zhì)調(diào)控自動(dòng)化、信息化、智能化、業(yè)務(wù)化的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供了理論支撐;馬朝[20]從軟件和硬件不同角度,探討了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在水文監(jiān)測信息系統(tǒng)中的作用;丁春梅[21]等根據(jù)水體產(chǎn)生黑臭現(xiàn)象的機(jī)制,選擇多種監(jiān)測指標(biāo),構(gòu)建基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測網(wǎng);而目前針對突發(fā)水污染事件的物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)應(yīng)用技術(shù)還未見相關(guān)研究。

1.2 突發(fā)水污染事件

突發(fā)水污染事件發(fā)生突然,影響水資源有效利用,使經(jīng)濟(jì)、社會(huì)正常活動(dòng)受到嚴(yán)重影響,水生態(tài)環(huán)境受到嚴(yán)重危害,帶來不良的社會(huì)影響[22]。通常突發(fā)水污染事件的發(fā)生,前兆不充分、誘因不明確、難以預(yù)料,情況緊急且較難控制,處理過程較為復(fù)雜,一旦處理不當(dāng),危害嚴(yán)重,損失慘重,短時(shí)間內(nèi)很可能造成水源的污染、沿線全面停水等問題,易對社會(huì)的生產(chǎn)生活造成巨大的影響與危害[23]。其特征表現(xiàn)為:①形式多樣性;②發(fā)生突然性;③危害嚴(yán)重性;④處理艱巨性;⑤影響時(shí)間長。事發(fā)緊急要求短時(shí)間內(nèi)做出及時(shí)正確有效的決策,時(shí)效性強(qiáng),如何科學(xué)建立快速高效的應(yīng)急決策指揮體系成為一個(gè)亟待解決的問題。

1.3 常規(guī)突發(fā)水污染應(yīng)急決策指揮體系

在常規(guī)的應(yīng)急決策指揮體系(如圖1 所示)中,通過水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)或人工巡檢上報(bào)異常情況,對可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境事件的信息進(jìn)行逐級上報(bào)。按照事件發(fā)生的可能性大小、緊急程度和可能造成的危害程度,對突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行評價(jià)診斷和預(yù)警分級,上級部門審批并通報(bào)同級相關(guān)部門和單位進(jìn)行決策,啟動(dòng)應(yīng)急模式,通過“追蹤溯源—快速預(yù)測—水質(zhì)預(yù)警—應(yīng)急調(diào)度”后采取有效的處理處置措施。

應(yīng)急調(diào)控指揮體系的服務(wù)對象是應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)事故的接警、應(yīng)急方案的啟動(dòng)、應(yīng)急過程的整體統(tǒng)籌和指揮以及后勤保障等任務(wù),由應(yīng)急指揮決策機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場應(yīng)急處理及后勤保障3個(gè)部分組成。事件應(yīng)急處理期間,各級運(yùn)行管理部門都有職責(zé)參與應(yīng)急救援,根據(jù)各自職能特點(diǎn)和現(xiàn)場應(yīng)急需要,成立7 個(gè)應(yīng)急專業(yè)組,包括水質(zhì)監(jiān)測組、調(diào)度組、現(xiàn)場處置組、后勤保障組、新聞宣傳組、綜合信息組、專家組,其職責(zé)分別為各自專業(yè)相應(yīng)的相關(guān)響應(yīng)內(nèi)容[24]。

圖1 常規(guī)突發(fā)水污染應(yīng)急調(diào)控與處置流程[1]

2 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建突發(fā)水污染事件應(yīng)急指揮體系

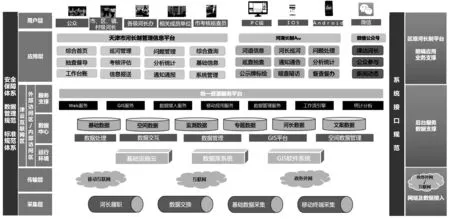

從突發(fā)水污染事件的特征出發(fā),基于集合應(yīng)對平臺(tái),對相關(guān)因素(包括突發(fā)水污染事件的主題、信息、過程)進(jìn)行系統(tǒng)分析,利用知識(shí)拓?fù)鋱D(知識(shí)圖)、組件按照應(yīng)急管理業(yè)務(wù)和流程,逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的可視化、自動(dòng)生成功能和應(yīng)急預(yù)案的快速修改與制定,為應(yīng)急決策及水污染事件處理、各層用戶應(yīng)對提供支持。綜合考慮環(huán)境、安全、經(jīng)濟(jì)等多方面的因素,同時(shí)將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用在數(shù)據(jù)收集和處理的任務(wù)中,以構(gòu)建高效、優(yōu)化的突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮體系(六步法):信息識(shí)別—定位追溯—調(diào)控管理—信息跟蹤—效果定位—后續(xù)調(diào)控管理,其框架如圖2所示。

圖2 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突發(fā)水污染事件應(yīng)急決策指揮體系框架

(1)信息識(shí)別。信息識(shí)別為應(yīng)急指揮體系直接提供信息資源的采集和匯總,主要是通過在線智能監(jiān)測,利用無人機(jī)、水下仿生機(jī)器人、移動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測車(船)等設(shè)備從污染事故區(qū)獲取數(shù)據(jù),監(jiān)測數(shù)據(jù)包括:污染事件的在線監(jiān)測、事故區(qū)域的形狀尺寸和水力條件、發(fā)生事故時(shí)的氣象數(shù)據(jù)、周圍環(huán)境及人口分布情況,該層定義為數(shù)據(jù)層。

(2)定位追溯。定位追蹤主要包含分析層和存儲(chǔ)層。通過對數(shù)據(jù)層中的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,然后再結(jié)合分析層中的動(dòng)態(tài)評價(jià)模型、實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)模型和綜合調(diào)度模型,對污染物進(jìn)行追蹤溯源、事件風(fēng)險(xiǎn)等級確定以及污染范圍預(yù)測;最后結(jié)合存儲(chǔ)層中的應(yīng)急決策支持庫、應(yīng)急處置信息庫和實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫提出相應(yīng)的調(diào)控策略。

(3)調(diào)控管理。調(diào)控管理過程主要包括決策層和應(yīng)用層。其中,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評估、調(diào)控及處置方案為決策層的內(nèi)容,主要是對存儲(chǔ)層和分析層中的信息資源進(jìn)行挖掘提取,為信息應(yīng)用提供基礎(chǔ)和依據(jù),尋找最優(yōu)的調(diào)控處置方案。而應(yīng)用層的主要作用在于將決策層中分析的有效信息進(jìn)行直觀傳遞,例如把風(fēng)險(xiǎn)等級及調(diào)控處置方案,通過可視化技術(shù)的人機(jī)交互界面展現(xiàn)在計(jì)算機(jī)顯示屏上,給決策指揮部門領(lǐng)導(dǎo)人提供參考;并根據(jù)現(xiàn)場反饋信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新,給各執(zhí)行部門下達(dá)指令,進(jìn)行污染事件的應(yīng)急調(diào)控及處置,該層主要內(nèi)容包括2個(gè)方面:決策通知指揮和有效信息傳遞。

(4)信息跟蹤。信息跟蹤主要是對數(shù)據(jù)層中實(shí)時(shí)監(jiān)測的調(diào)控后的水質(zhì)情況、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)及環(huán)境破壞數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,為下一步的分析提供數(shù)據(jù)支撐。

(5)效果定位。效果定位主要是通過分析層中調(diào)控后的評價(jià)模型對跟蹤獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行評價(jià),確定該調(diào)控處置方案的效果,為下一步的工作提供信息支撐,是一個(gè)信息集成分析評價(jià)以及再?zèng)Q策的快速動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)環(huán)節(jié)。

(6)后續(xù)調(diào)控管理。后續(xù)調(diào)度管理包括決策層(恢復(fù)通水和調(diào)節(jié)閘門)和應(yīng)用層(決策通知指揮和有效信息傳遞),該過程主要是對調(diào)控后的效果進(jìn)行分析,以確定是恢復(fù)通水還是繼續(xù)調(diào)節(jié)閘門,然后將決策層中獲取的信息以圖像和文字的形式出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)顯示屏上,給決策指揮部門領(lǐng)導(dǎo)人提供決策參考。

3 突發(fā)水污染事件應(yīng)急指揮體系的情境模擬

情景模擬是在常規(guī)方式的應(yīng)急指揮體系中,引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),以最大程度地提高對險(xiǎn)情信息收集處理效率,并加強(qiáng)不同組織部門之間的協(xié)調(diào)性,同時(shí)運(yùn)用多源信息融合技術(shù)及計(jì)算機(jī)人工智能,實(shí)現(xiàn)對事故信息的快速收集、分析處理、信息發(fā)布以及信息反饋。①信息收集。通過在線監(jiān)測設(shè)備(包括GPS水質(zhì)監(jiān)測傳感器,水下機(jī)器人等)獲取污染事件的基本信息,包括得知事故發(fā)生的時(shí)間、污染位置、監(jiān)測的濃度、事故渠道的幾何尺寸和水力條件、當(dāng)時(shí)的氣象數(shù)據(jù)、周圍環(huán)境及人口分布情況。②信息處理分析。對收到的信息進(jìn)行預(yù)處理,然后將信息在線遠(yuǎn)程傳輸?shù)椒?wù)器,利用實(shí)時(shí)預(yù)測模型確定污染源的位置及總量,然后利用動(dòng)態(tài)評價(jià)模型對突發(fā)水污染事件的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判定,結(jié)合已有的應(yīng)急決策支持?jǐn)?shù)據(jù)庫和應(yīng)急處置數(shù)據(jù)庫,迅速提煉出有效的建議措施。③信息發(fā)布。結(jié)合《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)規(guī)章規(guī)范的要求,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別劃分,例如將污染事件分為特大事故、重大事故、較大事故與一般事故。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將信息有針對性同步地反饋給相關(guān)管理部門,并利用可視化技術(shù)對事件進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,借助物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可進(jìn)行在線會(huì)商討論決策。④信息反饋。由有關(guān)管理部門在線發(fā)布指令進(jìn)行調(diào)控處置,并通過物聯(lián)網(wǎng)保證繼續(xù)對處置后的水體、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的影響進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,利用調(diào)控后評價(jià)模型進(jìn)行再次評估,將信息快速反饋給相關(guān)部門,最終確定恢復(fù)下一步調(diào)度方案。

目前,水資源分布的不均勻性和人類社會(huì)需水的不均衡性使得長距離輸水成為必然。在長距離輸水工程中,水質(zhì)安全是輸水工程發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的重要保障[25]。針對不同種類的污染物進(jìn)行智能決策并采取應(yīng)急措施是快速有效處理此類事件的核心和切實(shí)需要。選取南水北調(diào)中線工程,分別利用常規(guī)方式下與優(yōu)化后的應(yīng)急指揮體系對突發(fā)水污染事件進(jìn)行情景模擬。

3.1 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系優(yōu)勢

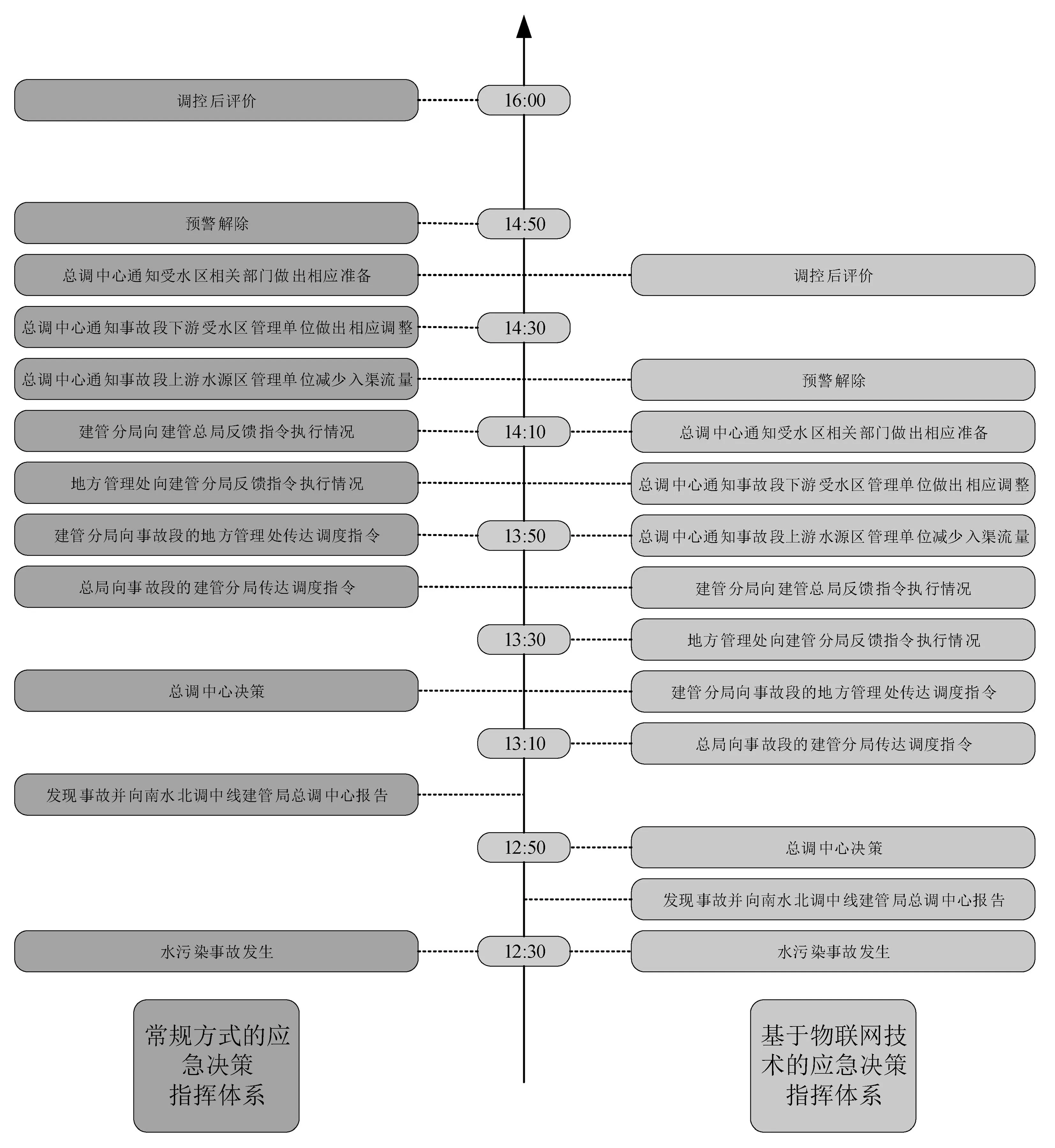

(1)常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系,在事故發(fā)生時(shí),由地方管理處的監(jiān)測部門上報(bào),監(jiān)測手段一般為人工巡檢,人工巡檢有一定周期,不能在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題,反應(yīng)時(shí)間較長;而基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系是地方管理處利用在線監(jiān)測技術(shù)對管理地區(qū)的水污染數(shù)據(jù)進(jìn)行在線收集,發(fā)生突發(fā)水事故時(shí)負(fù)責(zé)的地方管理處即可立刻收到通知,第一時(shí)間即可傳達(dá)到負(fù)責(zé)該區(qū)域的南水北調(diào)中線的建管分局,再由建管分局傳達(dá)至建管總局。

(2)常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系,在事故發(fā)生后,地方管理處需要安排工作人員去確定水事故發(fā)生位置,并需測定污染物種類及濃度,過程較復(fù)雜;而基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系可以通過智能在線監(jiān)測系統(tǒng)追根溯源確定水事故發(fā)生位置,并確定實(shí)時(shí)污染物數(shù)據(jù)。

(3)常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系,在事故發(fā)生后,需要根據(jù)人工確定的現(xiàn)場情況由應(yīng)急決策部門確定應(yīng)急處理方案,這樣確定的方案可能缺乏一定準(zhǔn)確度;而基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系可以在事故發(fā)生時(shí)根據(jù)污染區(qū)域?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定風(fēng)險(xiǎn)等級并根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的信息先確定出幾套處理方案再由應(yīng)急決策部門確定處理方案。

(4)常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系,在決策指令完成預(yù)警解除后,還需要進(jìn)行數(shù)次人工測定處理過后的水事故發(fā)生現(xiàn)場的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)來確定是否可以恢復(fù)渠道正常通水;而基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系可以隨時(shí)獲取處理過后的各項(xiàng)現(xiàn)場指標(biāo)數(shù)據(jù),及時(shí)反饋給上級,并帶入系統(tǒng)調(diào)控后評價(jià)模型來確定是否可以恢復(fù)渠道正常通水,更加準(zhǔn)確方便快捷。

3.2 情景設(shè)置

假設(shè)在某日12時(shí)30分,南水北調(diào)中線總干渠河南到河北段的某公路橋處發(fā)生車輛突發(fā)交通事故導(dǎo)致車輛翻入調(diào)水干渠,車輛所載物質(zhì)為1 t不可降解物。事故發(fā)生時(shí)水污染處渠道輸水流量為50 m3/s。在應(yīng)對突發(fā)水污染事故時(shí),常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系和基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系應(yīng)急流程時(shí)間線對比如圖3所示。

圖3 中線工程突發(fā)污染事件情境下常規(guī)方式與基于LOT技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系流程對比

3.3 實(shí)際影響

(1)對生態(tài)環(huán)境影響。利用基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)急決策指揮體系應(yīng)急處理事故相比于常規(guī)方式的應(yīng)急決策指揮體系的前期反應(yīng)時(shí)間明顯減小,有效減少污染物擴(kuò)散面積,減少生態(tài)環(huán)境污染。

(2)對經(jīng)濟(jì)影響。基于LOT 技術(shù)的新體系首先減少人工巡檢所需費(fèi)用,其次從事故發(fā)生到預(yù)警解除相比于傳統(tǒng)體系處理時(shí)間縮短了半小時(shí),按河北省石家莊市當(dāng)?shù)鼐用窕舅畠r(jià)為2.9 元/m3計(jì)算,渠道輸水流量為50 m3/s,可以得出少棄水水量為90 000 m3,可減少直接經(jīng)濟(jì)損失約26萬元。同時(shí),也可減少對下游綠化和農(nóng)作物影響造成的經(jīng)濟(jì)損失。

(3)對社會(huì)影響。突發(fā)水事件導(dǎo)致南水北調(diào)中線工程主渠道供水地區(qū)用水產(chǎn)生問題,水量和水質(zhì)都會(huì)產(chǎn)生影響,影響當(dāng)?shù)鼐用窈凸S用水安全;同時(shí),還會(huì)造成動(dòng)植物死亡,影響下游農(nóng)作物生長甚至是產(chǎn)生有毒的農(nóng)作物,影響當(dāng)?shù)鼐用竦男睦斫】怠;贚OT技術(shù)的新體系的快速反應(yīng)處理可有效減少污染物擴(kuò)散的范圍,盡快地使渠道恢復(fù)正常通水,減小對社會(huì)的影響。

4 結(jié)論

根據(jù)突發(fā)水污染事件特點(diǎn)和常規(guī)方式應(yīng)急指揮體系的局限,以當(dāng)下“智慧水利”為背景,融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建了一套全新高效的應(yīng)急決策指揮理念體系,該體系具有如下特點(diǎn):①系統(tǒng)采用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型,內(nèi)置應(yīng)急調(diào)控及處置預(yù)案,利用先進(jìn)技術(shù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,可科學(xué)、準(zhǔn)確判斷出水污染突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)等級并給出對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案;②系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將采集的監(jiān)測數(shù)據(jù)經(jīng)加工處理后,把有效信息直觀展示給決策者以便制定有效的應(yīng)急方案,同時(shí)將應(yīng)急方案層層傳達(dá)至直接執(zhí)行單位,可有效縮短事故反應(yīng)時(shí)間、提高各管理部門協(xié)調(diào)合作能力,及時(shí)制止污染事故的進(jìn)一步惡化。