中國 郡縣 版圖:大一統國家的形成與發展

[關鍵詞]

治理經驗

大一統

郡縣化

關鍵字(段)

今天的中國,按照自然地理學的概念可以分三大板塊。從這個角度看,把這三個板塊合起來叫“大一統”。

夏、商、周、秦的版圖變遷,都是在東南季風帶內的擴展,最終形成了一個完備的農業形態的國家。

中原王朝面臨的少數民族軍事威脅基本上來自北方。北方主要有幾個防御線,一是遼河,二是河套地區,三是青海西寧以東的湟河一帶。這三個地方都是亦農亦牧、可農可牧的農牧文明交匯地區,也是民族不斷融合,思想不斷交流碰撞的地區。

郡縣官僚制與農耕經濟發達有密切的關系。郡縣制度的基礎,是相對穩定的財政。只有在農耕地區有剩余產品的基礎上,郡縣制度才得以相對穩定地建立起來。

秦王朝是郡縣制的重大突破,但要注意,當時在邊疆地帶,大量地方都是“有郡無縣”,縣才是基層政權,是直接管理民眾的。沒有設縣,說明還沒有汲取農業剩余的管理能力。

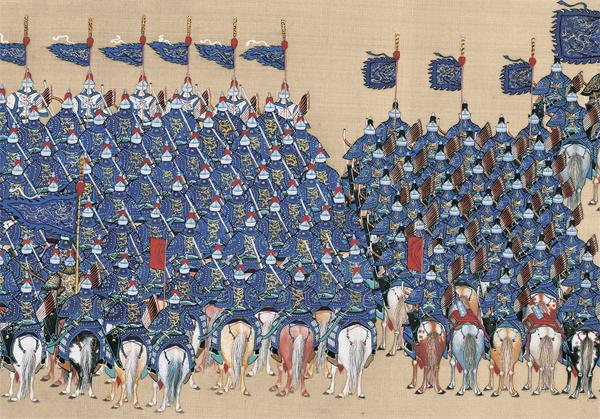

清朝作為游牧民族,把游牧民族的治理經驗帶進了中原地帶,豐富了中華民族大一統的治理經驗,也為三大不同自然地理板塊合成一個版圖,奠定了比較堅實的基礎。

中國這么大的版圖,不同自然生態的地方必然有不同的治理方式,這樣的“一國多制”是中國自古以來的經驗,只是到清朝才最終成為一種自覺且日漸完備的制度。

我們常常說晚清喪權辱國,但在當時帝國主義列強瓜分中國的邊疆危機中,奄奄一息的清朝仍在努力保護邊疆,這一點我們應當予以肯定。

中央集權國家的現代治理,面臨著現代社會的新挑戰——在高速流動的現代社會中建設服務型政府的問題。

2003年,我去阿拉善,有兩個同行的蒙古族學者說起:“你們”(即漢族知識分子)老是從中原的角度看長城以外,你們怎么不從邊疆的角度看看中原?這讓我想起了康熙的一段話。康熙時期,長城受損很嚴重,很多漢族大臣上書要修長城,但康熙說(大意):長城內外都是我的子民,我們都好好地善待他們,何必要修長城呢?對照一下明朝,明太祖朱元璋在留給子孫的《皇明祖訓》中,列出了十五個不征之國,包括朝鮮、日本、大琉球、小琉球、安南等地,理由是這些國家“皆限山隔海,僻在一隅”,“得其地不足以供給,得其民不足以使令”。農耕民族的皇帝要的是能種莊稼的農民、能耕種的土地;凡是不能種莊稼的或者能種莊稼但生產成本很高的地方,都不要。顯然,朱元璋的大一統概念和康熙的大一統概念并不一樣。那么,我們這個國家如何推動大一統版圖的統一,如何把中原的郡縣制擴展到現在這個版圖?中國歷史上多民族不斷融合以及多民族治理經驗不斷融合,進而形成大一統國家的有效治理的過程,非常值得研究。這是一個龐大的問題,我在這里只能梳理出一些輪廓。

三大板塊

今天的中國,按照自然地理學的概念可以分三大板塊。從這個角度看,把這三個板塊合起來叫“大一統”。

第一個板塊是“胡煥庸線”(即黑河/璦琿-騰沖線)以東。這一地區大體上是東南季風區,也叫太平洋季風區,是全球最大、最好的一個季風區。這一地區最重要的自然特點就是雨熱同期,季風刮到哪里,哪里就“春風化雨”,可以開始種莊稼了。如果每年風調雨順,就能國泰民安。相應的,水利建設就是它的重中之重。而影響印度的印度洋季風就不是這樣,印度洋季風區的氣候特點是雨熱不同期,三、四、五月是熱季,六、七、八月是雨季,這對農業生產非常不利。我國云南、貴州的一部分和雅魯藏布江河谷一帶也屬于印度洋季風區。

靈渠打通了湘江流域和珠江流域,至今仍發揮著農田灌溉、排洪泄洪作用

正是在受太平洋季風影響的這個自然地理板塊上,華夏民族生息繁衍,從黃河流域、長江流域開始成長,往南逐漸擴展到珠江流域,往北逐漸擴展到遼河流域。大約在秦漢末,農業種植開始突破遼河流域,但主要仍在遼西一帶,遼河上游仍然是牧區。遼河因此成為游牧和農耕這兩種生產方式不斷沖突、融合的交界地帶。夏、商、周、秦的版圖變遷,都是在東南季風帶內的擴展,最終形成了一個完備的農業形態的國家。

第二個板塊是西北干旱區,它的地貌包括草場、沙漠、戈壁。祁連山等山脈一直蔓延到整個新疆,圍繞高山的積雪融水,形成了綠洲農業,我將之命名為“全流域灌溉的綠洲農業”。其他地方的農業也有灌溉,但這里不依靠灌溉就沒有別的水源,所以叫“全流域灌溉”。這一板塊也一直是農牧交錯地帶。綠洲的定居點可以為游牧部落提供必要的糧食蔬菜,因此成為北方游牧部落興起后爭奪的重點區域。漢唐以來,中華民族也在這些征戰過程中不斷融合、逐漸擴大。

這一板塊再往北基本上就是牧區了,從大興安嶺、內外蒙一直延續到烏克蘭以西這一大片地帶,大致屬于草原帶,歷史上的游牧民族大多在這里興起。在漫長的歷史中,這個地帶的古代游牧民族,一次次地東征西伐,不僅與我們有過幾次大規模沖突,西方的“黃禍論”也產生自古代游牧民族對歐洲的一次次沖擊。這片草原帶再往北就是森林帶,森林帶再往北就是凍土帶了。總的來說,西北干旱區上的版圖的具體邊界有很大的偶然性,是農耕民族與游牧民族在多次沖突與交流過程中形成的。

第三個板塊就是青藏高原,地處平均海拔4000米以上的高寒地區。在歷史上,吐蕃差不多和唐王朝同時興起,他們從青藏高原出發不斷擴展邊界,甚至一度打到了西安附近。吐蕃王朝維持了兩百多年,公元840年后逐漸崩潰,它原來統轄的各個農耕區于是逐漸分散。吐蕃解體以后,青藏高原很長時間沒有統一過。當時吐蕃在這一地區為什么會形成如此強大的勢力,現在各種研究還不太能解釋清楚。

在今天中國的版圖中,東南季風區的面積大概占全國的45%左右,人口占全國的比例卻達到了90%以上;西北干旱區的面積占全國的30%,青藏高寒區的面積占全國的25%。

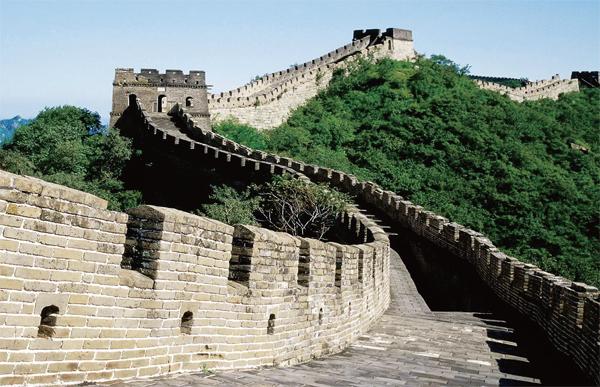

在東南季風區內部,以秦嶺-淮河為界,往北是小麥區,往南是水稻區。自古以來,我們強調的是南北差異,現在逐漸過渡到東西、東中西差異,這一變化對理解中國近代以來的變遷非常重要。在北方地區內部,還可以再以長城為界,劃分出南邊的農耕區和北邊的游牧區這兩種完全不同的生活方式。一個充分大、內部有鹽鐵供給的農耕區,是可以做到經濟獨立自給乃至封閉運行的,不需要與外界貿易。鹽鐵對一個社會的重要性,從漢朝以來實行鹽鐵專賣就可以看出來。相比之下,游牧部落在經濟上基本是半自給的:鹽、鐵、蔬菜、糧食都不能完全自給,需要通過貿易或者搶奪從農耕地區獲取這些資源。在南方地區內部,以五嶺為界,廣西、廣東和江西、湖南隔開。嶺南有幾個交通最重要的要道,與贛江、湘江有密切聯系,其中,秦始皇修建的靈渠,就把湘江流域和珠江流域打通了。

西北干旱區內部也可以分成好幾個子區域。出蘭州以后穿過大概八百到一千公里的河西走廊,就開始是沙漠地帶。穿過沙漠對古人來說是很困難的,所以中原和新疆是有隔有連。這一塊地方自漢代開始進入中國的視野。河西走廊大約有四五個綠洲,天山之南的塔里木河流域也有綠洲。有綠洲就有給養,就可以屯兵。漢代以后,這些地方的綠洲就開始有屯田,也就是駐扎在此的軍隊平時干農活、種糧食,戰時就打仗。這一制度后來一再延用,最大的規模是毛澤東時期的生產建設兵團。新疆生產建設兵團有十幾個農耕師,將近百萬人,建立了許多中心鎮。

相比之下,第三個板塊的治理比較困難。當年解放軍進藏,毛澤東有個重要命令:軍隊不能在當地征糧,要自備糧食。解放軍因此只能一路背著干糧,邊修路邊往前進。進入西藏以后,一樣要屯田,第一個在西藏搞屯田制的就是中國共產黨。之前歷代王朝都想在西藏搞屯田,但一直都不太成功。

歷史上,中原王朝面臨的少數民族軍事威脅基本上來自北方。北方主要有幾個防御線,一是遼河,二是河套地區,三是青海西寧以東的湟河一帶。這三個地方都是亦農亦牧、可農可牧的農牧文明交匯地區,也是民族不斷融合,思想不斷交流碰撞的地區。

大一統的動態過程

理解中國的統一版圖,首先要理解這三個自然生態、生計方式、民族構成差異如此大的板塊為什么竟能合而為一?我們可以和英國對比。英國的版圖也是三大塊合起來的:英格蘭是農耕區,相當于我們的東部季風區;蘇格蘭相當于我們的高寒區;威爾士是山區。但是,英國這三大板塊長期合不起來。英格蘭真正統一要到1066年,而且它的統一隨時面臨分裂的威脅——現在還是如此。

那么中國的三大板塊如何實現統一的呢?三大板塊的合一并非一蹴而就,而是經歷了一個漫長的過程。

如果中國一直是漢民族做皇帝,我覺得恐怕很難做到三大板塊的合一。因為漢民族王朝對周邊地區一般執行羈縻政策,你不來惹我就好了;作為農耕民族,漢族只有在能種地的地方,你退讓一點,我才進去一點,這叫“懷柔遠人”;你要走,我也不送。所以自古以來“天子守在四夷”(《淮南子·泰族訓》),其中一個含義是以四夷為守。這是我們傳統中國的觀念。

因此,傳統中國有邊疆,但從來沒有邊界。長城不是邊界,它是邊疆形態的一部分。中國與外部的關系主要通過朝貢體系來維持。中央比較強大的時候,朝貢體系比較完備一點。近的一年來一次,遠的有三年來一次,也有五年、七年、九年乃至十一年來一次,進貢頻率是皇帝給各國規定的。來一次,一般也就送點土特產。古代這些邊遠地方到中原,走一趟要十來個月,有時送來獅子、長頸鹿等稀罕貢品,并不容易。他們來了以后到某個港口,我們還要有官員招待,要出車旅費、旅館費、食宿費,一直把他們送到首都,在四夷館里面待著,等待皇帝接見,見了以后就獻“禮”。“禮”,內含著一種秩序。中國的秩序觀,主要是從父子秩序,擴展到君臣、官民之間,都是同一種強調階序的禮儀,下級服從上級,上級要對下級負責。從經濟上來講,我們對進貢是“薄來厚往”,一般都以數倍的賞賜回贈。這種天下觀集中體現在朱元璋1367年的《奉天討元北伐檄文》中,“自古帝王臨御天下,皆中國居內以制夷狄,夷狄居外以奉中國”,說的就是這種心態。

在農耕發達的中原地區,中國自古就發展出了一套成熟的管理農耕的經驗。秦以后,在漫長的歷史過程中,逐漸形成了“郡縣官僚制”的制度架構。以龐大的官僚集團運行龐大的大一統國家。郡縣官僚制與農耕經濟發達有密切的關系。農耕經濟是勞動密集型的,除此之外還需要一定的土地。郡縣制度的基礎,是相對穩定的財政。只有在農耕地區有剩余產品的基礎上,郡縣制度才得以相對穩定地建立起來。而那些沒法提煉農業剩余、沒有財政基礎的地方,中央政府一般就采取分封制。所以中國自秦漢以來,其實是郡縣制和封建制同時并存的“一國兩制”。在中原地區,逐漸廢封建設郡縣;但對于周邊地區,漢民族王朝一般還是封建制為主,中央管理主要是冊封土司。

大一統的過程,經歷過幾次郡縣的擴大。第一次整合當然是在黃河流域,隨后逐步擴展到長江流域。這個擴展的歷史過程很清楚——在某種程度上,這也是漢民族不斷在游牧民族的壓迫下南遷帶來的后果,歷史上發生過三次大規模的往南遷移運動。古代的中國南方,本來是不適宜人類生存的,比如《史記·貨殖列傳》里面講“江南卑濕,丈夫早夭”。不僅如此,過去以石木器為主的農耕文明,只能在松軟的黃河灘耕種,無法戰勝森林草植。戰國時期,有一個重大的生產力的變動,是牛耕和鐵器逐步替代了石木器。這在當時是相當先進的工具,農民有了鐵器就可以與森林爭地,長江流域的土地于是逐漸獲得了開墾。

秦王朝是郡縣制的重大突破,歷史記載秦朝設36郡。但要注意,當時在邊疆地帶,大量地方都是“有郡無縣”,準確來說只是軍事據點而已,據點周邊那些地方根本就沒有管轄。縣才是基層政權,是直接管理民眾的。沒有設縣,說明還沒有汲取農業剩余的管理能力。一直到明朝,很多邊遠地方的基層政權都還在少數民族手里。如果當地少數民族頭領勢力大一點,中央王朝就冊封他,委托他管理。有的時候,他們會協助中原的軍事、稅收任務,并進貢一些土特產。在這些地方,少數民族和中央的關系一直處于變動中,中央強大的時候就有稅收,不強大就沒有稅收;中央再弱一些,少數民族甚至還會過來搶資源。

明朝比較典型地代表了漢民族治理邊疆的思路,基本就是朝貢體系的天下觀。明朝建國后,朱元璋在《皇明祖訓》里規定了“不征諸夷”。但是北方地帶怎么辦?重建長城。農耕民族對付流動的游牧可以說真是束手無策,只能修長城。于是明王朝退到原來的長城以內修建新的長城,于是我們今天可以看到明長城明顯比漢長城要往內縮。除此之外,明朝衛所制度影響也很大。衛所等于是軍屯制度,一個衛大概有五六千人。當時,邊疆的軍需也可以通過商業力量來解決,鹽和糧草都可以由商人來運輸。

明朝的治理分成三種:郡縣、邊疆羈縻區與藩服朝貢區。實行郡縣治理的是13個行省(加上南北兩個直隸一共是15個)。在西南和西北諸省下面,設有大量少數民族政權區域,這就是“一國兩制”或者說“一省兩制”:一省下面有州縣,也有土府、土州、土官;如果存在宣慰司,也屬于世襲的封建制。邊疆羈縻區就很多了:諸如陜西行都司、遼東都司所屬的很多衛所,西北的哈密衛、赤金蒙古衛、沙州衛等,東北最遠的衛所設到了黑龍江下游。如果中國自始至終只有漢民族的治理方式,是沒有辦法完成三個板塊的統一和治理的。

長城不是邊界,而是邊疆形態的一部分

正式為現代中國奠定版圖、并實現三大板塊統一治理的是清王朝。晚清五戰五敗、賠款割地,因此近代以來知識分子把清廷罵得一塌糊涂。其實,從建立完善的治理制度來講,清朝的貢獻非常大。漢民族有著豐富的治理農業發達地區的經驗,但缺乏治理游牧地區經驗。而清朝作為游牧民族,把游牧民族的治理經驗帶進了中原地帶,豐富了中華民族大一統的治理經驗,也為三大不同自然地理板塊合成一個版圖,奠定了比較堅實的基礎。

過去中國沒有找到一種有效經驗來治理游牧地區,因為游牧民族逐水草而居、聚散無常,直到清朝通過旗制才很好地解決了這個問題。清在入關之前統一了東北女真諸部,以及漠南16個蒙古部族,建立了兩個八旗(滿八旗和蒙八旗),入關后還有漢八旗。滿族以旗制改造蒙古的部族,意義非常重大。蒙古一個大的部族有幾萬人,把部族按旗來劃分,首先是把它劃分得小一些,也就是分而治之;其次就是劃分旗地,使游牧變為定居,要游牧也只是在旗地范圍內的夏牧場和冬牧場之間轉場游牧。這是清朝治理邊疆游牧地區的重大智慧。“族群”,原來都是屬人的,而不是屬地的。不同旗之間雖然可以結盟,但盟沒有駐地,不是一個長設機構,一年里在某個特定的時間把若干個旗會聚在某地,開會討論解決內部的紛爭問題,開完會以后就解散,因此盟無法成為一個實體。盟旗,逐漸成為政區的概念。清朝把部變成為旗,旗再分地,將之固定化,這是清朝治國治邊疆的重大智慧。

當然,清朝的治理經驗,也是對中國歷史上從遼金一直到元多個游牧民族治理經驗的延續。這種治理經驗,最早源自遼。遼既有治理北方游牧的經驗,又因為下轄的幽云十六州和遼河流域也有農耕區,因此也有治理農耕的經驗。因此,我們去看遼的治理結構,中央班子里有北面官和南面官,前者管游牧地區,后者管農耕地區。這一制度后來在金那里得到了延續。清朝入關前長期生活在遼河流域,而遼河流域也有漢人,相應的也就有郡縣和管理農耕的經驗,所以清朝的治理經驗比較豐富。我們要看到滿族這個民族很善于學習的特質。

“旗制”是清王朝的一次治理創新

清軍入關后,以明朝十八省為基礎,收復臺灣、削三藩,強化了郡縣制度。將原來的明版圖穩定以后,清朝開始處理北方的兩大問題。第一大問題就是沙俄,在黑龍江流域與沙俄達成了《尼布楚條約》,這個條約我們現在還認為是平等的,就是以外興安嶺為界,外興安嶺以內的整個黑龍江領域都在大清版圖之內。《尼布楚條約》簽訂的時候,清朝有了現代國際法的領土概念或者說主權概念。但在當時,對于中國人來說,對“主權”“領土”這些概念背后那一套歐洲的意義與邏輯體系,并不非常清楚。北方的另一大問題是西北,在天山、阿爾泰一帶興起了四個蒙古部落,其中最強的是準噶爾,是中原的隱患。準噶爾不斷向東、向南拓展,占領了青海、西藏的土地,勢力越來越強大。征伐準噶爾的戰爭從康熙、雍正打到乾隆,一直打到1759年(乾隆二十四年),這片地區才正式并入大清版圖,清由此拓疆萬里建成了中國歷史上最大版圖的統一帝國。滿、蒙、漢、回、藏五族的說法正是從那個時候開始形成,當時最重要的文件都是由五種文字書寫的。

清朝如何治理這樣的版圖?全國分為21個大區。首先是山海關內明故土為十八行省。削三藩后,雍正五年開始以改土歸流的政策,逐漸取代在西南少數民族地區仍保留的土司土官制度,在這些地區實現了郡縣化的管理。改土歸流的政策取得成功的前提條件,一方面與漢民族人口的膨脹與流入西南地區有關,另一方面則是因為南美農作物的引進。這兩個因素使得原來南方不能種水稻或小麥的土地,可以用來種土豆、玉米、南瓜、紅薯,于是南方的丘陵山區就獲得了很重要的農墾經濟價值。這一過程從晚明就開始了,到清朝繼續發展。在東北地區則采取將軍制,即盛京三將軍制,其實是一個軍事駐守的地方,周邊其他地方還是各個部族。管理這些部族的方式,主要還是封建制,每年交一點土特產給中央,那里有游牧也有定居農業。在三將軍制的管轄區域內部,在以漢民族為主的定居農業地區,則采取州縣制治理方式。十八行省加盛京三將軍,就是21個大區。西北的蒙、藏、準噶爾和回族則分為六個區,西北這六個區里又有西北二將軍制,管轄新疆還有外蒙,然后再設青、藏辦事大臣。

中央的治理機構是六部與理藩院。18個行省按照郡縣制由中央六部來管;西北的蒙、藏、回部,中央則主要把握駐軍權和外交權,這些邊疆地區不由六部治理,而是由理藩院管理。理藩院跟六部是平級的,但理藩院以滿人為主,蒙人為輔,沒有漢官。在清朝兩百多年的歷史中,整個邊疆都是由理藩院治理的。所以從治理理論上講,清朝君主既是漢朝的皇帝,又是西北邊疆的大汗。

中國這么大的版圖,不同自然生態的地方必然有不同的治理方式,這樣的“一國多制”是中國自古以來的經驗,只是到清朝才最終成為一種自覺且日漸完備的制度。所以我們看中國的歷史版圖與郡縣制的形成,不能只靜態地看,而是應當同時看到中國歷史上在三大板塊之間、中央與地方之間、不同制度之間,一直在做靈活的調整。香港、澳門的“一國兩制”既是當代的創新,也可以說是延續了我們歷史上的治理經驗。

郡縣化的基本完成以及現代社會的挑戰

清朝的治理經驗,是中國制度建設非常重要的一個環節。同時,我還要強調的是,過去我們常常說晚清喪權辱國,但在當時帝國主義列強瓜分中國的邊疆危機中,奄奄一息的清朝仍在努力保護邊疆,這一點我們應當予以肯定。

左宗棠收復新疆后,1884年新疆建省。1874年日本侵略臺灣,清政府以賠款使其撤兵,1885年在臺灣建省。伴隨著大量山東人闖關東進入東北后,1907年奉天、吉林、黑龍江改為行省,下設府、廳、州、縣。清朝本來還打算把內外蒙行省化,但來不及了。可見清王朝推動郡縣化治理的沖動一直在延續。西藏在英國人的策劃下搞獨立運動,盡管那時候清朝已經沒有力量推動西藏實現行省化了,但還是沒有讓西藏從中國版圖中分割出去。

清朝被民國推翻后,民國政府仍然延續著郡縣化的治理過程。

辛亥革命時,革命黨人的口號是“驅除韃虜,恢復中華”。但1911年辛亥革命勝利后,還是按照立憲黨人的觀點,延續了晚清的基本格局來進行國家治理。關于“族”這個概念,革命黨一開始并沒有造出很好的概念,用的是“合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人”(《中華民國臨時大總統宣言書》)。“一人”這個詞中國古代有,“以天下為一家,以中國為一人”,“為一人”是宣示團結的意思。此后在五個民族上面再造一個中華民族的概念,非常了不起。同時,郡縣化進程也一直在推進。1913年11月,設綏遠特別區,以綏遠都統統轄各縣暨蒙旗事務。1914年1月,設熱河特別區;4月,北洋政府在川邊、滇邊毗鄰西藏等處,設立了相當于省級的“川邊特別區”;6月,設立察哈爾特別區。1928年,改熱河、察哈爾、綏遠三個特別區為省,這就是把內蒙古行省化、郡縣化了;10月,設寧夏省,即把原來甘肅的寧夏道與內蒙古阿拉善旗和額濟納旗也分出來變成省;同年又在甘肅西寧道管轄的地區設青海省,然后又改原來的西康特別行政區為西康省。西藏則直到新中國1959年平叛以后,到1965年才建設為自治區。

由此可見,從1727年(雍正五年)改土歸流到1965年西藏設立自治區,中國邊疆地區的郡縣化一共經歷了238年。縣以下設鄉鎮,也就是政權下沉到鄉鎮這一級,則起源于民國,完備于人民公社制度。

中國古代有著豐富的治理不同生產方式的遼闊地域的經驗。但我們要看到,這些不同治理經驗的獲得并不是一蹴而就,它既是中華民族不斷發展的過程中動態形成的,也是不同民族的治理經驗逐漸累積起來的。一方面,我們要理解這些治理經驗,要看到中華民族有著充分的政治智慧;另一方面,也要看到中央集權國家的現代治理,面臨著現代社會的新挑戰——在高速流動的現代社會中建設服務型政府的問題。這個以郡縣為基礎的治理制度,正面臨著工業時代和網絡時代的全新挑戰,為了應對這些挑戰,我們現在提出建設“服務型”政府,原來的治理結構必須有所調整。如何調整?這想必又會是一個漫長的動態過程。我自己有如下思考,提出來供參考。

既然是服務型政府,服務就應當下沉到基層

首先,治理重心應下移。古代的基層政權是縣,但現在有一些鄉鎮的人口有好幾萬甚至十幾萬、二十幾萬,不重視鄉鎮是不行的。既然是服務型政府,服務就應當下沉到基層。如果鄉鎮逐漸成為基層政權,那現在“縣-市-省”的行政級別就太多層級了。網絡社會,信息不再僅僅是縱向傳遞,還呈現出扁平化的特征。我們未來國家治理的重大問題恐怕是行政治理層級的改革。層級太多,且多的又是管官的官,在治理上的掣肘很多。

其次,建設服務型政府,縣與鄉鎮的政府的主要職能是提供包括教育、醫療、養老在內的各種公共服務。這也給官員制度提出了新的要求:未來在基層可能應實行以地方官為主、以久任為主的官制,如此官員才不會老是有晉升的沖動,而是專注于為地方和基層服務。短任期和流官制對于地方治理來說,并非最好的選擇。

面對在現代社會中調整和升級郡縣制國家治理的全新歷史任務,我們既要更充分地理解中華民族在歷史上積累的治理經驗與治理智慧,也要深入思考和理解現代社會的基本特點。

作者單位:華東理工大學社會與公共管理學院

(責任編輯:鄭濤)

注釋:

*本文根據曹錦清教授2019年7月在修遠基金會的講座整理而成,未經作者審閱。