唐家河煤礦工業場地位置選擇及開拓方案設計

孟 飛

(中煤西安設計工程有限責任公司,陜西 西安 710054)

1 礦井概況

唐家煤礦位于甘肅省靈臺縣的東南部,靈臺礦區最南端,設計生產能力5.0 Mt/a,井田面積176.942 km2。本礦井是靈臺4×1000 MW 電廠的配套供煤礦井。

井田位于隴東黃土高原的東南部,具典型的黃土塬區地形地貌特征,地形復雜。井田水系屬黃河流域涇河水系,主要河流為達溪河。

井田位于渭北撓褶帶北部,井田內發育有8 個軸向NEE—SWW 方向平緩的背、向斜,軸間距約1.0~3.0 km,呈雁行狀有序排列,地層傾角多數在6°以下,在向斜兩翼發育4 條落差小于50 m 的斷層,井田構造復雜程度為中等。

本井田含煤地層為侏羅系中統延安組,共含可采煤層3 層,分別為5、8-1、8-2 號煤。各煤層平均厚度2.11 m、3.65 m、5.46 m,間距自上而下分別為35.3 m、8.69 m,其中5、8-1 煤層為局部可采,8-2 煤為大部可采煤層。三層煤儲量分別占比7.28%、19.24%、73.48%。

礦井開采技術條件中等,煤層賦存穩定,屬高瓦斯礦井,無煤與瓦斯突出危險,煤塵有爆炸危險性及自燃傾向,水文地質條件屬中等類型。5 號煤層及頂板無沖擊傾向性,底板沖擊傾向性為弱沖擊傾向性,沖擊地壓危險等級為中等沖擊危險;8 號煤層及頂底板沖擊傾向性均為弱沖擊傾向性,沖擊地壓危險等級為中等沖擊危險。

2 工業場地方案

根據該井田的地形地貌特點、煤層賦存條件及煤炭外運條件,本礦井工業場地選擇的主要原則如下:

(1)勘探程度高,有利于礦井順利達產和穩產;

(2)工業場地盡可能靠近已有(或規劃)公路、鐵路或用煤單位,有利于煤炭外運,路線短、工程量小;

(3)工業場地距離供電點、電源、水源較近;

(4)工業場地地形開闊、平緩,便于布置生產系統及生活設施,土石方工程量少。

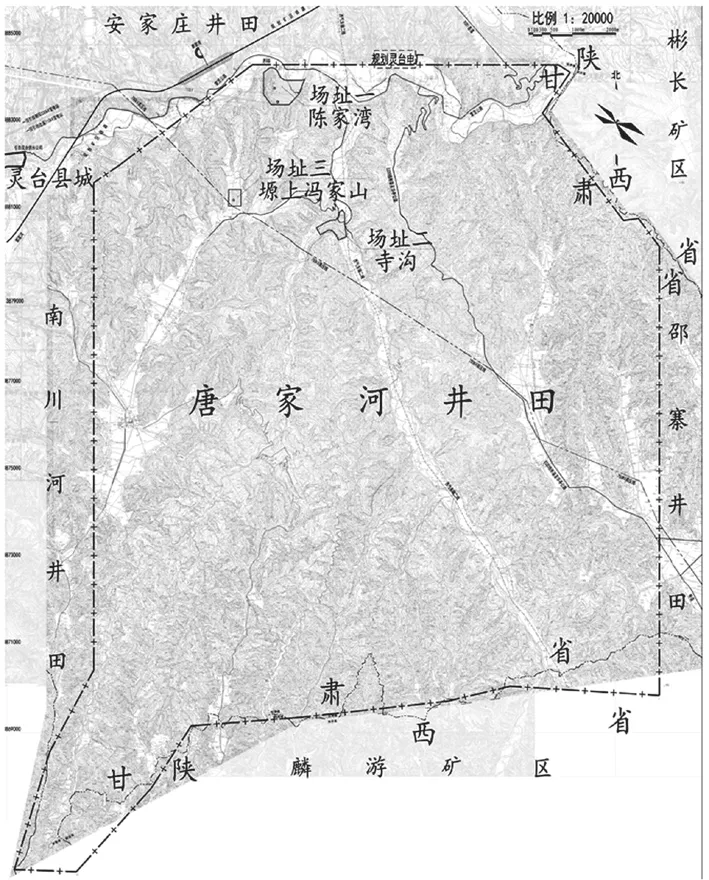

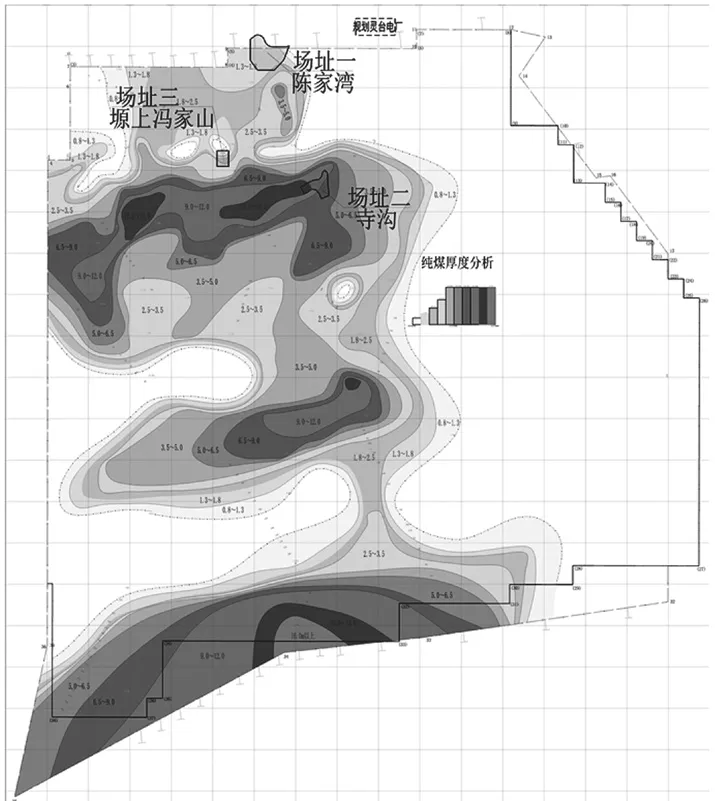

依據上述場址選擇,結合地形、交通運輸、煤層賦存及地面設施等多種因素,提出了三個工業場地方案,分別為達溪河岸陳家灣場地(方案一)、史家河與蛟城河交匯處的寺溝村場地(方案二)、塬上馮家山村場地(方案三)。礦井擬選工業場地位置井上下關系如圖1、圖2。

圖1 擬選場地位置關系

圖2 擬選場址與8-2 煤賦存位置關系

擬選的三個工業場地分述如下:

(1)方案一場址位于井田北部邊界,該場地隔達溪河與靈雷公路相鄰,東距規劃電廠2.2 km,西距靈臺縣約6.0 km,北距規鐵路的唐家灣車站約1.0 km。該場地地形平坦開闊,主采煤層埋深約810 m。

(2)方案二場址位于史家河與蛟城河交匯處的三角地帶。該場地地形較復雜,兩側山體坡度大,高差大,從寺溝向北接入靈雷公路長度約3.7 km。該場地主采煤層埋深約890 m。

(3)方案三場址在塬上,與塬下河谷有便道相通,地形較平坦,基本位于先期開采地段的儲量中心。該場地主采煤層埋深約1095 m。

3 工業場地及開拓方案比選

由于馮家山場地主采煤層埋深大于1000 m,故馮家山場地只適合作為風井場地,其余場地(陳家灣、寺溝村)均適合作為工業場地。分別對陳家灣場址和寺溝場址提出兩個開拓方案,分別為陳家灣主、副立井開拓方案(方案一)、寺溝主、副立井開拓方案(方案二)。兩個開拓方案均在馮家山場地布置回風立井。

對兩個開拓方案的投資、運營費分別進行對比。投資分別從井巷工程、井下設備、地面工程、外運工程等方面對比;運營費依據產品煤不同的外運方式進行對比。

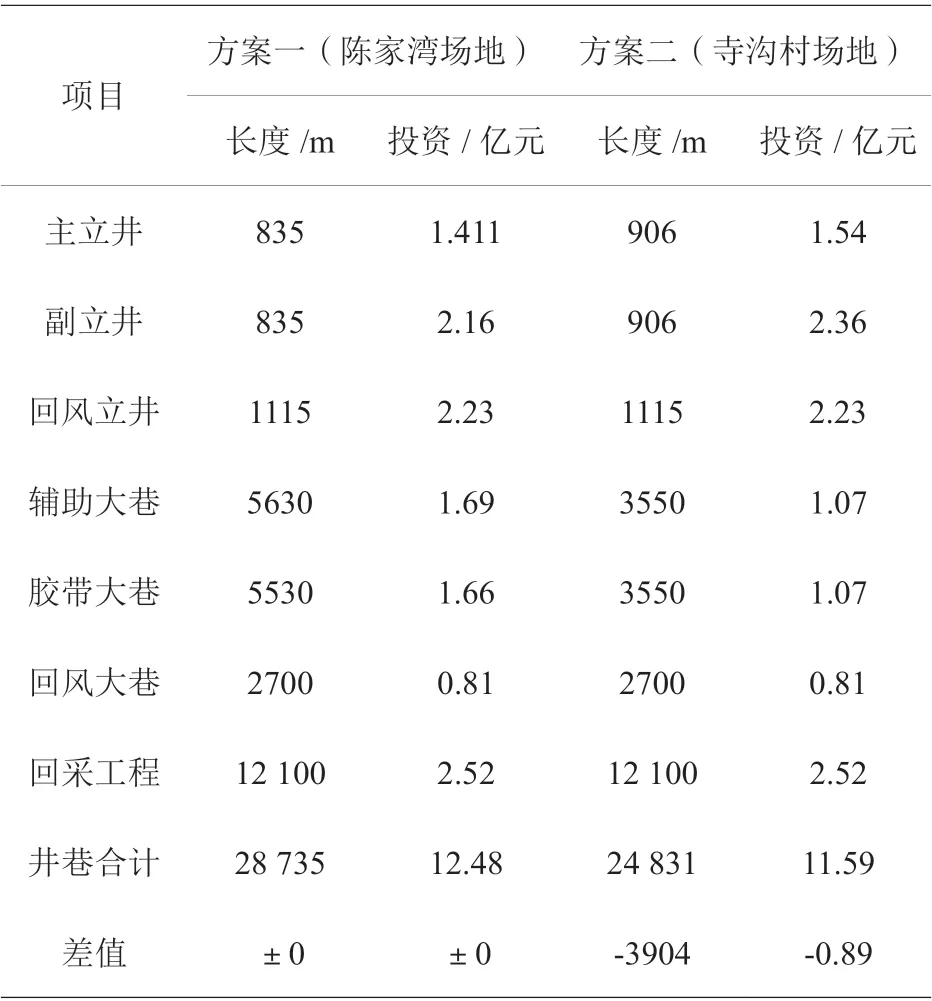

(1)井巷工程:各方案井巷工程對比見表1。由表1 可知,方案二井巷工程量最少,投資最省。

表1 各方案可比井巷工程對比

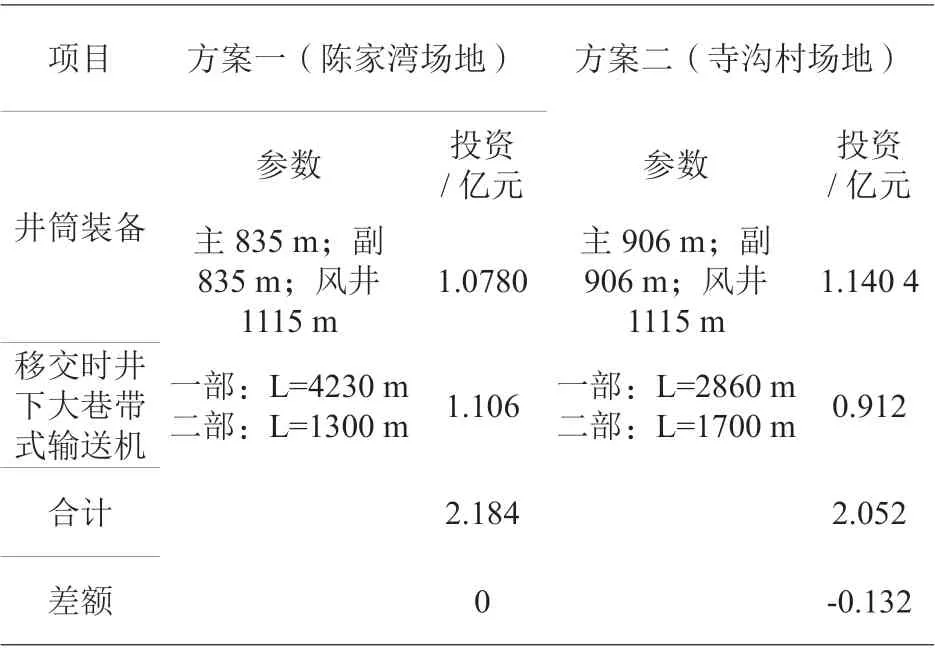

(2)井下設備:各方案主要是在井筒裝備深度、井下帶式輸送機長度等方面有所差異,采掘設備基本相同。方案二由于場地距煤層賦存較好的區域距離近,帶式輸送機鋪設距離短,故方案二井下設備投資最少。各方案可比井下設備投資對比見表2。

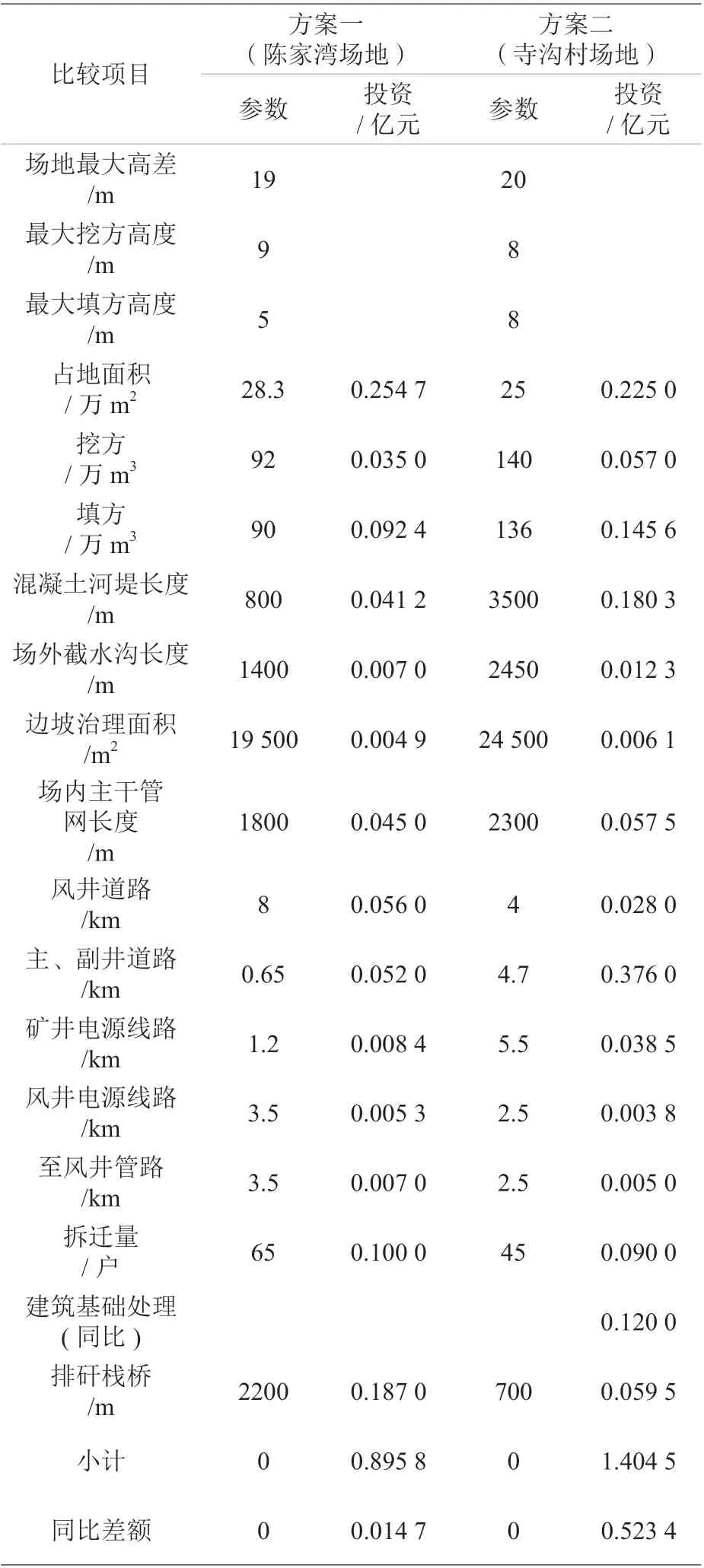

(3)地面工程:兩個方案的主要區別為井口位置不同,故地面布置、工程量和投資差異較大。方案一地形簡單、開闊,易于布置,外部聯絡工程量較少,投資相應較少;方案二的地面地形較差,外部聯絡工程量大,相應的投資會較方案一要高。方案二投資最高,方案一的主要場地位于北部達溪河岸陳家灣,場地較為開闊,易于布置;而方案二的場地布置相對緊張,后期生產的順暢性不如方案一。各方案地面工程量的比較詳見表3。

表2 各方案主要井下設備投資對比

表3 各方案地面可比投資對比表

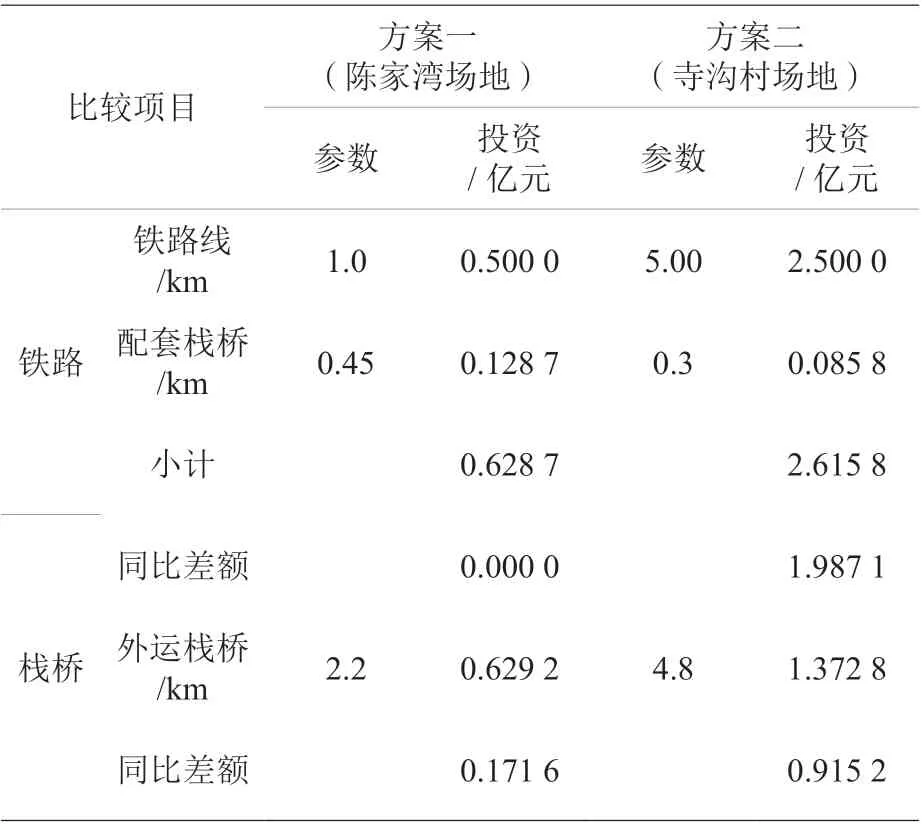

(4)外運工程:各開拓方案外運的工程量分別按照鐵路外運和通過棧橋至電廠兩種情況進行比較。

當采用公路外運時,方案一將進場公路接入達溪河沿岸的靈雷公路即可。方案二外運公路比方案一多3.0 km,按二級公路標準建設。

當采用鐵路運輸時,方案二較方案一增加線路長度約5.0 km,部分線路需要拆遷。

當采用棧橋運至規劃電廠時,方案二工程量比方案一增加2.6 km。

各方案外運工程比較見表4。

表4 各方案產品外運投資對比

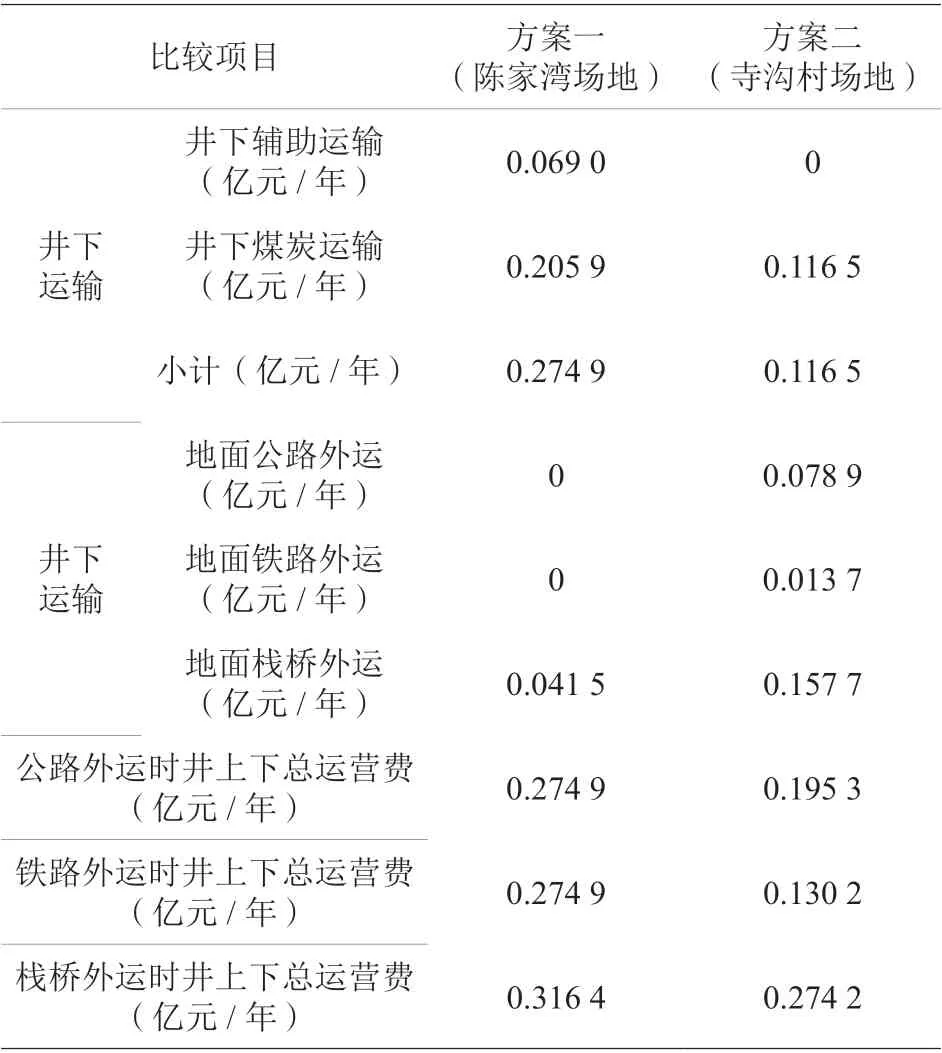

(5)運營費:對比考慮公路運輸、鐵路運輸、棧橋上電廠三種情況。各方案同比運營費對比見表5。由于方案二井下主、輔運輸距離短,故方案二運營費最低。

表5 各方案同比運營費對比表

(6)建設工期:根據計算,方案一工期為59個月,方案二工期為57 個月。方案二建井工期最少。

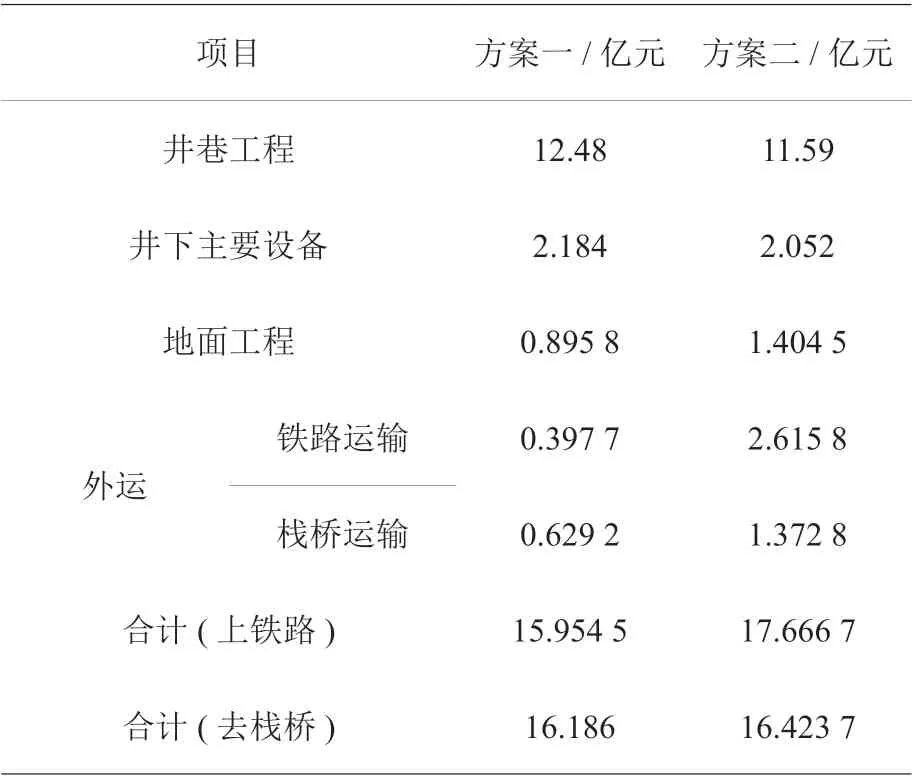

(7)總投資對比投資對比見表6。

表6 各方案可比投資對比

4 方案確定

兩個開拓方案主要區別在礦井工業場地位置。方案二場地位于兩溝交岔的寺溝村,雖距井下主采區域近,后期運營費低,但其地面地形條件差,外部聯絡不便,不利于場地布置,且綜合投資較大,故不推薦方案二。而方案一距離規劃電廠、鐵路及縣城均較近,外部水、電、路等聯系便利,場地開闊平坦,土石方工程量小,投資省。經綜合技術經濟比較,最終選擇陳家灣場址布置主副立井、馮家山回風立井開拓方案。

5 結語

礦井工業場地的選擇是確定礦井移交生產后技術面貌至關重要的一步,由于煤礦生產周期較長,在確定工業場地及開拓方案時不僅要考慮移交時工程量及初期投資部分,也需要考慮礦井生產后不同的產品外運形勢下的經濟效益。