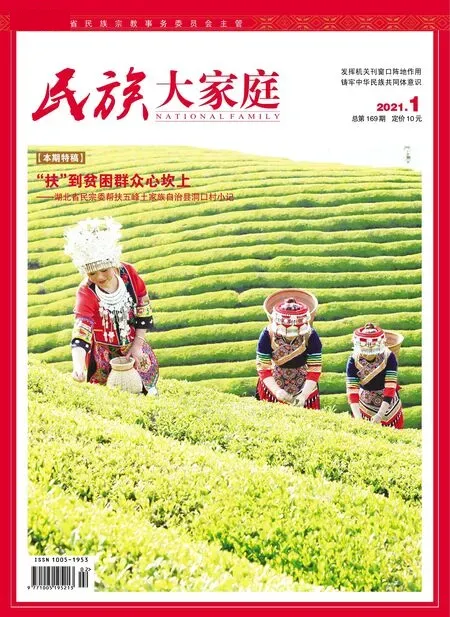

跑好從脫貧攻堅到鄉村振興的“接力賽”

——湖北省民宗委支持民族鄉村發展小記

文/李智 羅一萌

聚焦“一村一品”,推動鄉村發展

“精準扶貧全啟動,訪貧問苦見真情,幫扶單位操碎心。”這些“接地氣”的唱詞,是由國家級非物質文化遺產“恩施燈戲”傳承人孟永香創作的。

今年74 歲的孟永香是湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市白楊坪鎮洞下槽村人。洞下槽村曾是一個貧困村,建檔立卡貧困戶有269 戶807 人。2017年,洞下槽村實現了整村脫貧。親歷村子從脫貧奔向小康的全過程,孟永香把身邊發生的新人新事收集起來,寫成了一批像《鄉村振興圓美夢》這樣反映民族鄉村大發展的新戲。

“‘恩施燈戲’適應山區的文化環境和地理條件,特點是‘小情節、小人物、小戲班’,對服裝、道具、舞臺沒有嚴格要求,田頭、場院隨處可演。”孟永香介紹,“恩施燈戲”的角色大多是平民百姓,情節均為日常生活的瑣事趣聞,深受當地群眾喜愛。

湖北省恩施市芭蕉侗族鄉楓香坡侗寨

“我們不僅要把燈戲這項非遺傳承創新下去,還要依托這項文化資源,積極發展鄉村文化產業,豐富百姓的精神文化生活。”洞下槽村村民、龍趕湖農旅產業專業合作社負責人陽家壽說。

3 年前,陽家壽返回家鄉,領頭創辦農旅產業專業合作社,搞起了鄉村旅游產業。合作社以田園綜合體和創意農業為載體,以“燈戲水鄉夢里樂園”為主題,融合非遺“恩施燈戲”和民俗文化,聚焦“一村一品”,推動鄉村發展。通過讓村民身份股民化,讓村民就業多元化,讓村莊環境景觀化,洞下槽村的鄉村產業發展走出了新路子。

洞下槽村的發展,除了能人的參與,也受益于湖北省民宗委進一步支持民族鄉村加快發展的各項政策。

近年來,在湖北省委、省政府的領導下,湖北省民宗委大力支持民族鄉村基礎設施和特色村鎮建設、特色產業和生態建設,加強古村落、古民居、古建筑、古遺址和非遺的保護與傳承,加強民族文化傳承人的培養和扶持,助力民族鄉村將自然、文化資源優勢轉化為產業優勢,推進脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接。

發揮資源優勢,穩步推進鄉村振興

床鋪整潔、設備完善,康樂設施一應俱全;走出門外,房檐下掛著臘肉,遠處青山延綿、云霧繚繞,這是腰牌村的民宿一景。位于武陵山深處的五峰土家族自治縣長樂坪鎮腰牌村,氣候宜人,環境秀美,土家山歌、故事、皮影及國家級非遺項目“南曲”等藝術形式,在這里具有廣泛而深厚的民間基礎。

依托優越的自然環境和文化基礎,腰牌村大力發展民宿產業,成為了遠近聞名的“民宿村”。僅2019年夏天,就有近900 名省內老年旅客到這里避暑休閑。通過與三峽大學、省農科院中藥材研究所合作,村里建起了中藥材種植示范園,100 多家貧困戶因此受益。2017 年腰牌村榮獲“中國少數民族特色村寨”和“全國文明村”稱號;2019 年榮獲“全國民族團結進步創建示范單位”稱號。

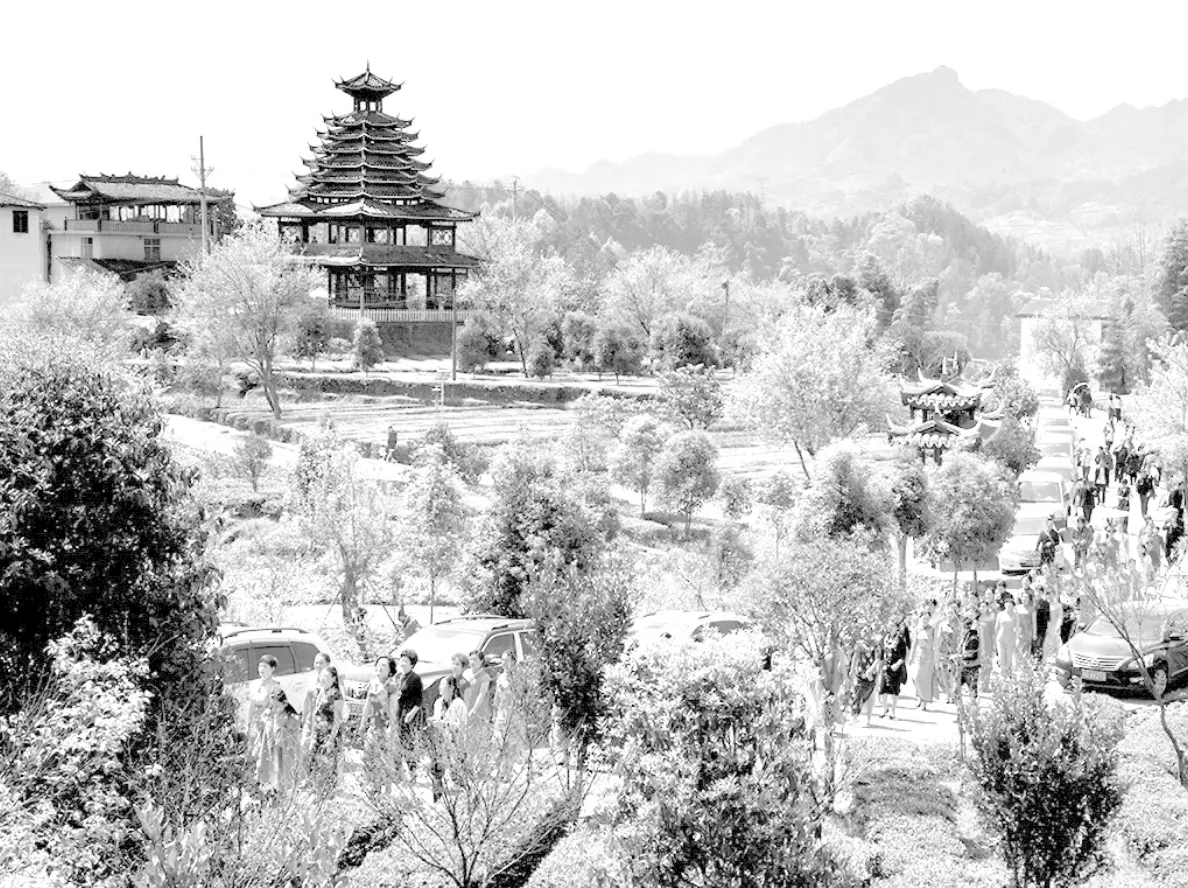

湖北省鶴峰縣鐵爐白族鄉全景

蒸青后的茶葉,在制茶者手中翻騰,經過揉、搓、端、扎等工藝,一份“恩施玉露”手工茶新鮮出爐。恩施玉露傳統制作茶藝代表性傳承人蔣子祥一邊進行茶葉制作,一邊講解培訓。2012 年,他通過融合傳統技藝與現代加工工藝,創辦企業打造品牌,走上茶旅融合發展之路。

近年來,蔣子祥的企業以恩施市白楊坪鎮的優質茶園為中心,發展農民社員306 戶、聯結農戶4000余戶、帶動基地1.1 萬余畝,在鼓勵當地發展有機茶園和以現代化生產線為基礎的茶葉種植及加工基地以外,也積極引導以恩施玉露制作技藝為代表的茶文化體驗基地的建設。通過探索建立“公司+茶葉專業合作社+茶農”模式,打造民族鄉村特色農業、旅游產業鏈,以茶為媒,實現產業資源轉化為旅游資源,帶領茶農增收致富。

據湖北省民宗委相關負責人介紹,近年來,湖北民族地區以生態農業、文化旅游、生物醫藥、清潔能源等綠色產業集群為主攻方向,打響了恩施玉露、宜紅茶葉、利川紅、采花毛尖等區域特色產業品牌,實現了農商融合、農旅融合發展的良好態勢,打造湖北省綠色發展增長極。

2020 年冬天,湖北省民宗委聯合省扶貧辦,推出了湖北省民族地區脫貧攻堅特色產品線上展示推介交流活動,以“消費扶貧、萬眾同行,助力民族地區奪取脫貧攻堅全面勝利”為主題,依托2020 年華僑華人創業發展洽談會,推介民族地區特色優勢產品,充分展現民族文化特色、地區資源稟賦和產業發展優勢。

“要圍繞‘中華民族一家親,同心共筑中國夢’目標,發揮產業帶動效應,以產業發展助力脫貧攻堅;要發揮資源和區位優勢,穩步推進鄉村振興,跑好從脫貧攻堅到鄉村振興的‘接力賽’。”湖北省民宗委負責人如是說。