某核電站主控室空調系統設計改進及應用

中廣核工程有限公司設計院 陳紅軍

0 引言

核電廠主控室是核電廠的控制中樞,機組運行指令的發出、設備運行狀態的監控及事故的報警和處理都在其中完成。主控室內有大量儀控設備,對溫濕度要求較高;主控室也是操作人員24 h持續工作的場所,所以主控室內的環境應考慮人的因素。

從M310機型運行經驗反饋知,在夏季工況下,主控室內環境溫度長期維持在19 ℃左右,相對濕度大于65%,溫度低且相對濕度高的環境條件導致主控室人員感覺濕冷而不舒適。夏季工況下主控室內溫度低的主要原因包括主控室空調系統的環境條件需求、系統配置及其控制、主控室內工藝設備運行散熱量與系統設計工況偏差過大及設備容量二次補償不足等。在新機型系統設計中,為防止主控室內溫度條件偏離設計要求,尤其主控室內出現溫度過低的情況,通過系統設計優化和采取多種設計措施確保主控室內環境要求。改進后的主控室空調系統已應用于工程中,其設計和控制方案成熟可靠,達到了設計預期。

1 M310機型主控室空調系統配置及控制原理分析

1.1 空調系統配置

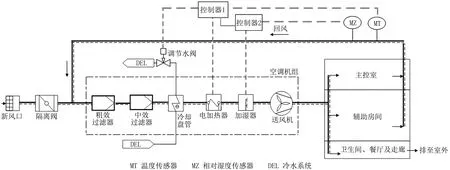

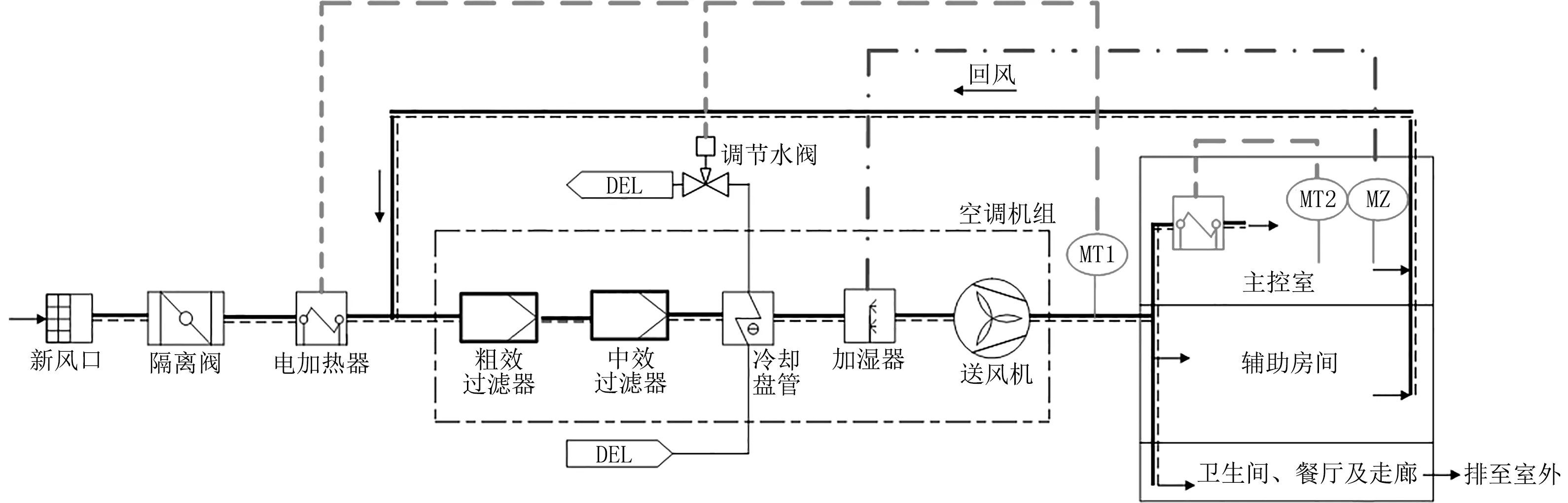

M310機型主控室空調系統為定風量一次回風的全空氣系統,空調系統配置及控制原理簡圖見圖1。

1.2 空調系統控制模式

空調系統控制調節模式有4種,見表1。各控制模式工作過程如下。

1) 高溫高濕。

該工況時,盤管冷水調節閥優先用于調節溫度,當溫度t<23 ℃時再判斷濕度:

圖1 M310機型控制室空調系統配置及控制原理簡圖

表1 空調系統控制模式

若相對濕度φ>49%,冷水調節閥轉為調節濕度至設定值(目標值45%),過程中若溫度t<19 ℃時由電加熱器升溫(目標值22 ℃);

若相對濕度φ<41%,冷水調節閥仍用于調節溫度,加濕器加濕。

2) 高溫低濕。

冷水調節閥起降溫的調節作用,加濕器加濕。

3) 低溫高濕。

冷水調節閥起除濕的調節作用,加熱器升溫。

4) 低溫低濕。

冷水調節閥關閉,加濕器加濕,加熱器升溫。

1.3 主控室內過冷原因分析

1.3.1系統設計輸入原因

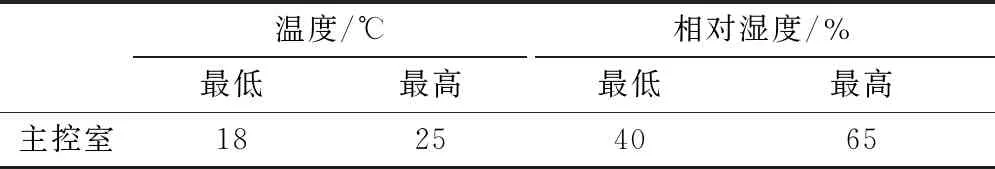

首先,M310機型主控室空調系統設計采用了不利于人員舒適度的環境參數,主控室內設計參數見表2。

表2 主控室內設計參數

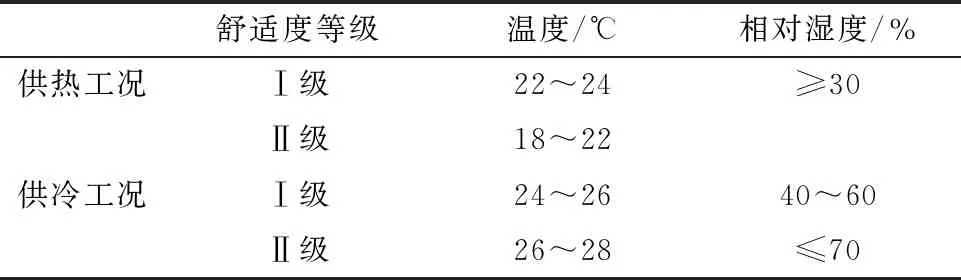

從表2可以看出,夏季工況下,主控室內溫度維持在19 ℃,滿足設計要求,但此時人并不舒適。因為設計參數范圍較大,未完全考慮人員需求。人員長期停留區域舒適性空調室內設計參數見表3[1]。

其次,上游專業提供的設備散熱量與實際運行散熱量偏差較大,導致主控室內設計送風量遠遠大于所需送風量,從而導致房間溫度低。

1.3.2系統配置原因

表3 長期停留區域舒適性空調室內設計參數

從系統配置看,溫度傳感器和相對濕度傳感器安裝在回風總管上,其測量值為回風空氣狀態參數,不能正確反映主控室內的環境條件。該設置可能會出現如下情況:來自主控室輔助房間溫度高(如26 ℃)的空氣與來自主控室房間溫度低(如19 ℃)的空氣混合后回風總管內空氣溫度高于設定值,處于高溫工況,冷水調節閥會繼續開大,導致送風溫度更低,最終導致主控室房間溫度低。

電加熱器設置在總送風管道上,適用于系統服務的各房間設計溫濕度相近、室內散熱負荷穩定且變化趨勢相同的情況;對于室內散熱負荷不穩定、變化趨勢相反的場所,該配置無法做到負荷精準補償。

1.3.3系統控制原因

空調系統控制采用了溫度優先相對濕度的控制邏輯,且二者控制相互依賴,控制邏輯過于復雜。該控制邏輯可能會導致冷卻盤管調節水閥門全開、下游電加熱器全功率運行也無法到達設計要求。運行經驗反饋也證明,當主控室內溫度很低時,空調系統送風溫度并沒有提高,反而始終是最低送風溫度,冷水調節閥也始終處于全開狀態。

2 改進主控室空調系統配置及控制方案

針對M310機型主控室空調系統出現的問題,空調系統優化后的配置及控制方案如圖2所示。

圖2 優化后主控室空調系統配置及控制原理簡圖

2.1 空調系統配置優化

1) 因主控室為空調系統主要服務對象,為準確反映主控室內的溫濕度,將溫度傳感器MT2和相對濕度傳感器MZ設置在主控室內。

2) 為準確了解系統送風狀態參數,在風機下游增設溫度傳感器MT1。

3) 為使系統設計標準化,將一級電加熱器設置在新風口,對新風進行加熱,以維持系統的送風溫度;為在主控室房間溫濕度偏離設計值時直接對主控室溫濕度進行補償,將二級電加熱器設置在主控室的送風管道上。

2.2 空調系統控制方案優化

系統控制原理見圖2,主要控制策略簡化,描述如下:

1) 定系統送風溫度的閉環控制。主控室內的電儀設備散熱量較大,其他輔助房間位于內區且周圍房間溫度高,在冬、夏季工況下都需要對服務區域供冷,所以以夏季工況確定適當的系統送風溫度和風量,且冬季與夏季相同;用該設計參數對冬季工況下各房間的溫度進行校核計算,對不滿足設計溫度要求的房間進行送風量調節或設置房間電加熱器進行負荷補償。

在冷卻模式下,送風溫度傳感器MT1為冷水調節閥發出控制信號,將送風溫度控制在設定范圍內;同樣,在加熱模式下,送風溫度傳感器MT1也為電加熱器提供控制信號,將送風溫度控制在設定范圍內。

2) 定主控室房間溫度的閉環控制。為防止主控室內電儀設備散熱或者圍護結構傳熱變化大導致房間溫度過低,主控室內單獨設置溫度傳感器MT2,以準確體現主控室房間溫度,MT2測量主控室房間溫度并為送風管道上的電加熱器提供控制信號,無論在冬季或者夏季工況,始終將主控室溫度控制在設定范圍內。

3) 主控室內設相對濕度儀表,僅對加濕器發出控制信號,在冬季工況下,將主控室內相對濕度控制在設定范圍內。

3 溫濕度控制措施及系統調節能力

3.1 防低溫控制措施

為保證在工藝設備散熱負荷與設計工況散熱負荷出現偏差時,主控室房間溫度仍然可以維持在設計要求的范圍內,即補償室內散熱或者圍護結構傳熱量的減少,對室內溫度進行再次校正,在主控室的送風管道上安裝電加熱器,對主控室房間溫度進行精確控制。為保證二級電加熱器有足夠的補償能力,加熱器選型考慮了如下不利工況:

1) 冬季房間設備散熱量減少。

保守設計,在冬季工況下,即便房間內設備散熱量僅為設計工況下散熱量的30%、圍護結構處于最大失熱時,電加熱器選擇功率仍然可以維持主控室內溫度22 ℃。

根據空氣熱平衡公式[2]可計算得到二級電加熱器功率。

2) 夏季房間熱負荷減少。

為防止夏季工況下因工藝設備散熱量未達到設計工況下的散熱量而送風量和送風溫度不變導致主控室房間出現低溫的情況,二級電加熱器將會投入運行,以維持主控室環境條件。保守設計,即便主控室內設備散熱量為設計工況下散熱量的30%、通過圍護結構得熱為0,二級電加熱器仍然能維持主控室溫度在22 ℃。

綜上且考慮一定不確定度和余量,確定主控室二級電加熱器功率。

3.2 主控室相對濕度控制

通過校核計算主控室內含濕量,在冷卻模式下,只要保證主控室內房間最低溫度在22 ℃,相對濕度將不會超過60%。如上分析,主控室內不會出現低溫高濕的情況。

3.3 系統調節能力

主控室空調系統在設計階段就考慮了在不同工況下的適應和調節能力:在室外環境條件變化(通過新風溫度和圍護結構傳熱量體現)和室內設備運行散熱變化(室內散熱變化范圍為30%~100%)時,仍然可以確保主控室溫濕度在設計范圍內。

4 結論及建議

1) 通過對主控室空調系統進行配置優化、設備選型、溫濕度控制等進行多方面設計,具備有效防止主控室低溫高濕的條件。

2) 改進后的主控室空調系統設計采取了多種手段防止主控室低溫,即使在后期的運行階段也可以對主控室的環境條件進行調節處理,可滿足工藝設備及人員舒適性對環境的要求。

3) 改進后的主控室空調系統設計配置及措施能在系統運行工況與設計工況存在較大偏差時滿足主控室環境設計要求,且具有較強的糾錯能力,尤其對主控室內溫濕度進行二次調節能有效防止主控室夏季溫度過低的情況。

4) 在系統設計初期,建議精細化設計輸入以便達到精細化系統設計和控制。考慮設備環境需求時,也應考慮人的需求,如對主控室環境條件分冬季、夏季工況且考慮人員舒適度提出,具體要求參見文獻[3]。

5) 改進后的主控室空調系統配置和控制方案成熟,可供相關項目參考。