海洋島礁開發典型生態系統修復方法研究

苗 青,李海東,佃 柳

(中交第二航務工程勘察設計院有限公司,武漢 430000)

珊瑚礁是地球上重要的生態景觀和人類最重要的資源之一,生物生產力是周圍熱帶海洋的50~100倍,全世界的珊瑚礁僅占世界海洋的四百分之一,卻有四分之一的海洋生物生活在珊瑚礁海域,因此珊瑚礁也被譽為“熱帶海洋沙漠中的綠洲”。海洋島礁及其周邊海域是珊瑚礁典型海洋生態系統發育的依托,珊瑚自身不僅是一個較大的物種群,同時也是海洋魚類洄游、產卵、越冬和索餌的理想場所。

隨著國家對海洋環境保護力度的加大,我國在海洋島礁開發建設過程中既要肩負起國家海洋戰略實施的使命與責任,也要履行海洋生態保護的義務,因此制定合理的島礁開發戰略,將島礁生態保護和修復納入島礁開發總布局之中,堅持開發和保護并重、污染防治和生態修復并舉,科學合理開發利用海洋資源,維護島礁生態系統的穩定性,在開發過程中加強生態保護勢在必行。

目前針對海洋島礁尤其對于珊瑚類典型海洋島礁的生態系統保護和修復的研究比較匱乏,缺乏可直接利用的經驗和手段,也無系統的保護和修復理論研究與工程技術研究成果。在此背景下,開展海洋島礁開發典型生態系統保護及修復方法研究以服務于國家海洋戰略,具有較強的前瞻性和現實意義。

1 海洋島礁開發活動對島礁生態系統的影響分析

珊瑚自身是重要的海洋物種,以珊瑚礁作為棲息地的海洋生物生活在珊瑚礁提供的理想生境中,因此珊瑚是維系珊瑚礁生態系統的重要指示生物,保護和修復珊瑚礁也是保護和修復珊瑚礁生態系統。

海洋島礁開發方式主要分為填海造地、構筑物建設、圍海開發、開放式開發等。開發活動對海洋島礁影響的環境因素可以分為海水水質、海洋水文動力環境、海洋生態和生物環境資源三類。海水水質主要包括溫度、鹽度、pH值和水溶性物質、混濁度;海洋水文動力環境主要包括水深、水流、潮汐、波浪;海洋生態和生物環境資源主要包括微生物、其他動植物。海洋島礁開發活動對島礁生態系統的主要影響途徑是水下施工對造礁石珊瑚及其所在海域的水質和局部海洋水文動力因素等產生影響,并直接或間接影響珊瑚礁生態系統的生存環境。

珊瑚類海洋島礁開發對珊瑚礁的直接影響主要為占用珊瑚礁,特別是直接占用礁體生長帶。在珊瑚礁附近建設構筑物而改變珊瑚礁附近的水文條件以及施工產生的懸浮泥沙影響共生蟲黃藻的光合作用對珊瑚礁產生間接影響。珊瑚需要陽光進行快速的鈣化,當水下施工產生的大量懸浮物(SS)增加水的濁度時,會抑制共生蟲黃藻的光合作用,降低珊瑚的生長率;堵塞呼吸通道,抑制珊瑚的呼吸作用;同時,也會因珊瑚將能量用于清除覆蓋其表面的沉積物而生長減緩。另外,泥沙沉積還通過改變造礁石珊瑚群體的生長形態、大小,降低生長率等導致珊瑚群落結構發生變化[1]。粒徑小于125 μm的懸浮泥沙沉積物對珊瑚礁產生的危害最大,而施工過程中產生的懸浮物泥沙粒徑基本小于125 μm。根據多項研究,雖然不同種類的珊瑚共生蟲黃藻對水體混濁度的耐受能力不同,但其所受影響隨混濁度的增加而加強,珊瑚在高混濁度水體中白化速度較快[2-3]。水下施工產生的懸浮物(SS)增加是珊瑚島礁開發對珊瑚礁擾動的重要影響因素。因此,珊瑚島礁開發需重點關注混濁度(光照)、水文條件(水深、水流、潮汐和波浪)對珊瑚礁的影響(表1)。

表1 島礁開發活動中各開發方式對生態系統的擾動識別表

2 海洋島礁開發典型生態系統保護和修復

海洋島礁生態修復可以分為生境修復和生物修復,生境修復主要通過建設水文構筑物或重建生長基底恢復生境;生物修復主要通過自然或人工措施恢復和重建受損生物[4]。珊瑚礁的修復既是對海洋生物的生境修復,也是對珊瑚礁本身的生物修復。

通常,海洋生物有規避危險和不利環境的能力,當珊瑚礁遭到破壞后,以珊瑚礁為基礎的生態系統也會發生變化。因此,目前對于海洋島礁生態系統的修復,無論是生境修復還是生物修復,仍考慮以對珊瑚礁的修復為主。

海洋島礁的開發應優先以保護珊瑚礁為主,以減少對珊瑚礁生態系統的影響和破壞,優先采取不占用或少占用珊瑚島礁,特別是不占用造礁石珊瑚方案;采取措施以避免對珊瑚礁擾動,保護珊瑚礁生態環境。當工程不得不占用造礁石珊瑚時,應采取珊瑚礁修復措施。

海洋島礁典型生態系統保護和修復主要劃分為五個階段:工程影響初步判定、海域環境調查、生態系統保護和修復方案論證、施工策劃和修復驗收。工程影響初步判定、海域環境調查、生態系統保護和修復方案論證主要在工程可行性研究和設計階段開展,以珊瑚礁生態系統保護為優先,整體關注的是海洋島礁開發活動的可行性;施工策劃重點關注施工期對珊瑚礁的保護措施;修復驗收重點關注海洋島礁生態系統的恢復效果。

2.1 工程影響初步判定

(1)初步判別島礁開發工程是否在海洋保護區范圍內。對劃定為國家級、省級珊瑚礁保護區的島礁應慎重開發。(2)識別島礁開發工程類型并比選占用海洋島礁的形式,盡量選用不占或少占海洋島礁的方案。島礁開發不可避免地要經過珊瑚叢生帶時,應盡量避免設圍堰工程,以保留珊瑚叢生帶。(3)根據表1初步識別島礁開發工程對珊瑚礁生態系統的擾動影響。

2.2 海域環境調查

2.2.1 資料收集

(1)政府規劃資料或行政許可資料。主要包括:海島所在地的權屬情況,包括所有權和使用權;海島涉及的地方管理部門的意見。

(2)珊瑚礁基本信息。島礁開發工程附近是否存在珊瑚礁自然保護區,如存在,需收集保護區坐標范圍和保護區管理部門的管理要求等信息。

2.2.2 珊瑚礁覆蓋情況初步判別

具體調查方法為定性調查與定量調查相結合。調查人員重復潛入水底2~3次,游動50 m距離,如果沒有珊瑚或僅僅見極少量的造礁石珊瑚零星分布,則認為此站位的珊瑚覆蓋率小于1%,對于沒有造礁石珊瑚分布或造礁石珊瑚覆蓋率小于1%的站位不進行錄像樣帶法調查,只做定性描述。如果有較多的造礁石珊瑚分布,則采用斷面線監測法[5]。調查區一般選擇造礁石珊瑚覆蓋率較高的海域。

2.2.3 珊瑚礁調查

(1)珊瑚礁調查。

珊瑚礁調查采用斷面線監測法[5],調查的主要要素為活珊瑚種類及覆蓋度、底質類型、珊瑚規格、硬珊瑚死亡率、病害、硬珊瑚補充量、大型底棲藻類及海膽等。

(2)島礁周邊海域基本信息調查。

海域水環境現狀調查包括水深、水溫、鹽度、pH、透明度、葉綠素a、溶解氧(DO)、懸浮物(SS)、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨、無機磷、活性磷酸鹽、油類以及重金屬含量等。海洋沉積物現狀調查包括石油類、鎘、鉛、銅、鉻、鋅、砷、硫化物和有機碳等。海洋生態現狀調查包括浮游植物、浮游動物、底棲生物、游泳動物、潮間帶生物及重要魚類等。海洋水文現狀調查包括潮位、流速、流向、泥沙和地形資料等。

海水水質、沉積物、海洋生物及海洋水文的現場調查與監測均參照《海洋調查規范》、《海洋監測規范》和《海洋監測技術規程》等標準進行。

2.3 海洋島礁生態系統保護和修復方案論證

2.3.1 海洋島礁生態系統保護和修復方案論證

珊瑚礁修復是協助已經受損或破壞的生態系統恢復的過程。這是人工協助自然恢復的過程,可能是間接的措施,也可能是直接的干預。一個沒有受物理損傷的健康珊瑚礁生態系統,受影響后可能自己恢復到擾動前的狀態。在這種條件下,順其自然也能達到恢復的目標。但是如果珊瑚礁生態系統受損面積較大,主動恢復結合管理措施,才能使珊瑚礁生態系統恢復到一個比較理想的狀態。

決定能否進行生態恢復的重要因子應該是當地的環境狀況。根據珊瑚礁受損區域的大小和工程建設前后海域水文、水質、生態群落和基底等改變情況,選擇生態恢復的方向:

(1)珊瑚礁僅因占用而受損,且受損面積較小,根據工程建設前后監測對比,周圍水文、水質、生態群落和基底等狀況總體不發生改變,恢復沒有物理阻礙,則可選擇原地自然恢復方案,受損區域可能在5~10 a內自然恢復[6];

(2)珊瑚礁被占用,周圍水文、水質、生態群落和基底等狀況雖有改變,但總體環境仍適合珊瑚礁的生長,且附近海域有足夠的珊瑚幼蟲補充,則可考慮原地修復方案;

(3)珊瑚礁受損面積占整個海域珊瑚礁的比例較大,且周圍水文、水質、生態群落和基底等狀況已不適合珊瑚礁的生長,則可考慮在其他有珊瑚礁生長的海域進行異地修復方案,異地修復需評估移植修復區的水文、水質、生態和基底等狀況。

工程如占用珊瑚島礁,特別是占用礁體生長帶,則需評估環境的可接受程度及珊瑚礁恢復的可行性。根據收集或實地測量的海洋水文資料和地形資料建立數學模型或物理模型,針對工程建設后的海洋水文動力環境、沖淤環境和海水水質等各特征影響因子進行預測,如可以恢復到工程未實施時的水文和水質條件,則可將原地修復作為首要選擇。若選定的移植修復區基本不受施工影響,可將工程區域的珊瑚礁直接移植至修復區;若選定的移植修復區受施工影響,則先采用園藝式養殖、養殖箱培養等方式進行保存,等工程施工結束后再將培養保存的珊瑚移植至修復區。進行珊瑚修復前,應先選擇修復區部分海域作為修復試點。

如工程建設后的海洋水文動力環境、沖淤環境和海水水質等各特征影響因子與工程建設前相比改變較大,則選擇異地修復。珊瑚礁異地修復的條件是珊瑚礁受損區域較大或將被全部損壞,附近將沒有大量的活珊瑚礁以提供共生蟲黃藻,需在其他相鄰的活珊瑚礁海域選擇合適的移植區。異地修復工作需在施工前開展。

原地修復和異地修復方案中,園藝式養殖、養殖箱培養等是提供和保存珊瑚移植對象的相對有效途徑;人工礁基則是協助珊瑚建立發育基底的重要手段;營造和維持適于珊瑚生長的環境有助于提高珊瑚礁生態修復成效。借助水流擴散、幼蟲附著和變態行為的化學誘導、微地形對幼蟲附著的幫助等可促進珊瑚浮浪幼蟲的傳播和存活[7]。七洲列島造礁石覆蓋率為22.70%,補充量為1.50 ind./m2[8],2012年調查表明晉卿島的造礁石補充量非常高,平均可達4.2 ind./m2,局部甚至達到了6.4 ind./m2。在南海諸島有正常珊瑚幼蟲補充的珊瑚礁中,珊瑚群落可以自行恢復[9]。

2.3.2 海洋島礁生態系統保護和修復措施

海洋島礁生態系統的修復主要需考慮修復區域水文、水質、基底和生態群落等方面是否適合進行珊瑚礁修復,但水文、水質狀況在工程施工結束后已基本穩定,人工干預不僅成本高,且收效不大,僅適合作為珊瑚礁恢復地點選擇的環境因子指征,不適合作為人工干預的措施。

目前,海洋島礁生態系統修復措施主要有:珊瑚礁局部修補、活珊瑚移植、補充活珊瑚蟲、投放珊瑚礁基等,必要時采取放流以底棲海藻為食的魚類等生物群落恢復措施。珊瑚移植是珊瑚類海洋島礁生態系統修復的重要技術手段[7],可通過對移植后的珊瑚進行損傷組織修補、重建免疫系統,改變共生體蟲黃藻系群結構等以增強移植珊瑚適應新環境的能力,迅速恢復珊瑚礁受損區域的珊瑚覆蓋,對于海洋島礁生態系統恢復具有積極作用。

活珊瑚移植、補充活珊瑚蟲、投放珊瑚礁基和放流魚類雖然均是人工干預修復生態系統的措施,但能幫助珊瑚礁生態系統進行自我恢復,促使珊瑚礁修復取得良好的效果。同時,生態群落恢復是一個長期的過程,在珊瑚礁的恢復過程中可跟蹤監測,依據整體生態恢復的效果和藻類生長情況評估是否要采取生物群落恢復措施(如采取魚類放流等)。

珊瑚礁移植主要包含人工礁基制作以及珊瑚采集、保存和移植。

(1)珊瑚礁典型人工礁基制作方法。

珊瑚礁生長的好壞與基底有著密切關系。較硬的基底,如基巖、礁塊及礫石等均是珊瑚生長的良好條件,而松散的基底如沙泥或泥,珊瑚則難以生長[10]。可建立人工礁基進行珊瑚礁移植,國內外已經對各種材質和形狀的礁基進行了大量研究,具有在工程中應用的基礎。

人工礁基是一個穩定、抗風浪的庇護結構,具有棲息地的功能[11],促使珊瑚的附著、生長和繁殖。但人工礁體中底棲海藻易于快速繁殖,搶占珊瑚的生存空間,影響珊瑚的生長,抑制幼蟲補充。底棲海藻的快速繁殖,使得人工礁基中的珊瑚群落產生更替,影響珊瑚礁生態修復的效果。放流以底棲海藻為食的魚類可降低這些海藻的覆蓋度,從而幫助珊瑚的附著和生長。異地移植時,投放珊瑚礁基后應定期跟蹤觀察珊瑚的生長狀況,關注相關生態因子的平衡。

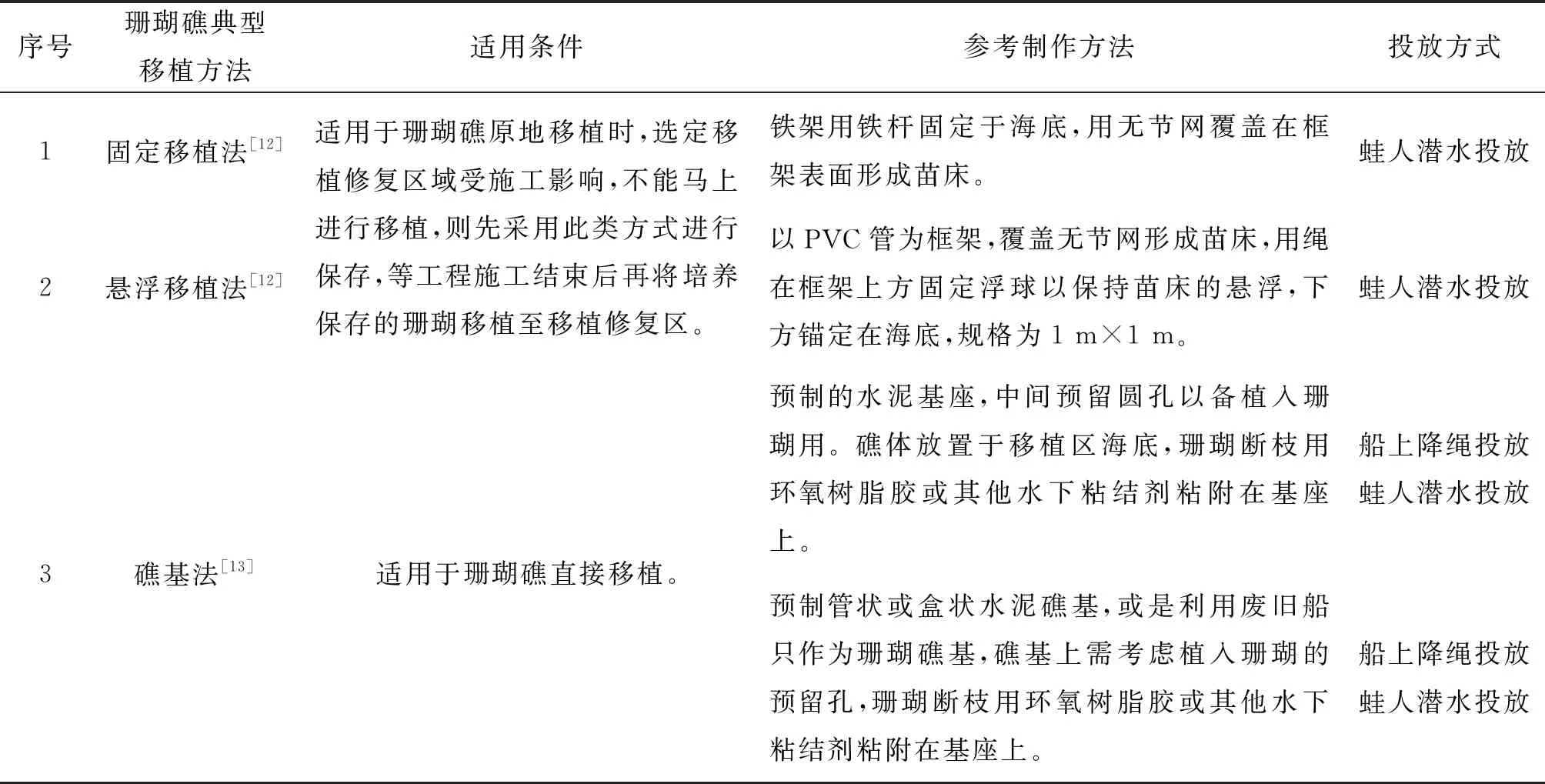

珊瑚礁典型人工礁基制作方法主要包括固定移植法、懸浮移植法和礁基法,各移植方法適用條件、參考制作方法和投放方式見表2。

表2 珊瑚礁典型人工礁基制作方法

(2)珊瑚采集、保存和移植。

隨著對珊瑚研究的深入,有助于更有效地利用珊瑚碎片,并設計更有效的珊瑚移植策略。珊瑚的采集方式主要有:采摘供體珊瑚,并將整個供體珊瑚移植到恢復區域;將枝狀珊瑚的片段移植到恢復區域;將塊狀珊瑚的碎片移植到恢復區域。

珊瑚礁采集、保存和移植步驟主要有:

①對工程占用區內的活珊瑚進行定位和標記并估算移植珊瑚的總重量,根據所采用的移植方法估算礁基數量和所占面積。例如:將茂盛的珊瑚枝叢(覆蓋率85%~95%)完全采摘,1 m2將可得到70 kg的活珊瑚。如果按10%的覆蓋率水平放置,這些珊瑚可覆蓋30 m2[14]。

②采集珊瑚前完成礁基的制作,并運輸至移植修復區。

③采集時挑選直徑大于15 cm的健康珊瑚作為母體,用錘子和鑿子將整個珊瑚母體小心敲下后放置于船上的塑料桶中,在2 h內運輸至移植修復區。研究顯示,4 cm的長度對鹿角珊瑚的移植來說是最合適的,同時新的枝杈會在珊瑚片段的切口處生長起來,所以比較長的珊瑚應該切割以提供更多的切口。

④珊瑚母體在船上用鑿子鑿成所需大小的珊瑚斷枝,并放入浸泡在海水中的塑料筐中。在船只到達移植地后將盛有珊瑚斷枝的塑料框放入海水中,并馬上開始進行珊瑚移植。

⑤當天采集的珊瑚應當天完成移植工作。

2.4 施工策劃

在施工階段做好施工策劃,盡可能減少施工對珊瑚島礁的影響至關重要。

(1)可在珊瑚礁頂上低潮干出、基本上不長造礁石珊瑚的外礁坪和低潮時局部積水淺薄、造礁石珊瑚生長稀疏的內礁坪上劃出一定造陸范圍,并建造圍堰以控制懸浮物擴散,再進行吹填。如島礁開發過程中不適合設置圍堰以致可能會影響附近海域健康的造礁石珊瑚時,應結合附近洋流制定詳盡的施工計劃,同時避免在同一施工地點連續3 d以上施工作業。

(2)島礁開發在填海造地時可結合疏浚的需要,采用機械疏浚吹填,從附近礁坪、礁塘或瀉湖挖取砂石,向圍堰內吹填堆高,人工模擬由礁坪演變成灰沙島的自然形成過程。

(3)選擇合適的吹填料。泥沙易沉積在珊瑚表面不易被水流沖刷而堵塞呼吸通道,抑制珊瑚的呼吸作用;大塊碎石可能會使珊瑚礁受損,因此推薦采用粗砂進行吹填。

(4)施工避開造礁石珊瑚生長的高峰期和主要經濟魚類的產卵期。

2.5 修復驗收

(1)結合《近岸海洋生態系統健康評價指南》(HY/T 087-2005),篩選珊瑚礁生態系統的健康評價指標,對海洋島礁生態系統修復進行驗收,并對生態系統健康狀況進行評價。

珊瑚礁生態系統健康評價是近期生態與環境領域研究熱點之一,國內采用《近岸海洋生態系統健康評價指南》(HY/T 087-2005)作為珊瑚礁生態系統健康評價的行業標準,但此方法周期為5 a[15],不能快速獲得珊瑚礁生態系統的健康狀況。多項研究結合《近岸海洋生態系統健康評價指南》(HY/T 087-2005),篩選造礁石珊瑚覆蓋率、死珊瑚覆蓋率、大型藻類和大型底棲生物等生物指標作為珊瑚礁生態系統的健康評價指標,構建評價指標體系,采用權重法綜合得出珊瑚礁生態系統健康狀況[16-17]。施工結束后,海洋島礁生態系統修復可結合最新的行業標準和研究成果進行驗收。

(2)可在珊瑚礁移植恢復區設立海洋觀測和研究站點,監測珊瑚補充量、海洋生物量等,持續關注海洋島礁生態系統恢復效果,并采用行業標準定期開展海洋島礁生態系統健康評價工作。

3 結論

(1)海洋島礁以珊瑚類典型海洋島礁為主,開發方式主要分為填海造地、構筑物建設、圍海開發、開放式開發等,開發活動對海洋島礁影響的環境因素可以分為海水水質、海洋水文動力環境、海洋生態和生物環境資源三類。珊瑚類海洋島礁開發對珊瑚礁的影響主要為占用珊瑚礁,在珊瑚礁附近建設構筑物而改變造礁石珊瑚附近的水文條件以及施工產生的懸浮泥沙對共生蟲黃藻的光合作用的影響。

(2)海洋島礁生態修復可以分為生境修復和生物修復,珊瑚礁的修復既是對海洋生物的生境修復,也是對珊瑚礁本身的生物修復。海洋島礁典型生態系統保護和修復可劃分為五個階段:工程影響初步判定、海域環境調查、生態系統保護和修復方案論證、施工策劃和修復驗收。

(3)海洋島礁生態修復應在調查珊瑚礁以及島礁周邊海域水環境、生態環境和水文環境的基礎上,根據珊瑚礁受損區域的大小和工程建設前后海域水文、水質、生態群落和基底等改變情況,將生態系統保護和修復分為自然恢復、原地修復和異地修復三個方向。

(4)珊瑚移植、補充活珊瑚蟲、投放珊瑚礁基和放流魚類均是人工干預修復生態系統的措施,珊瑚移植是珊瑚類海洋島礁生態系統修復的重要技術手段,建立人工礁基可在珊瑚適合生長區為珊瑚生長提供穩定、抗風浪的庇護結構,促使珊瑚的附著、生長和繁殖。

(5)施工策劃重點關注施工期對珊瑚礁的保護措施,施工時避免在珊瑚生長區設置圍堰、采用粗砂吹填等,在施工結束后應持續監測海洋島礁生態系統的恢復效果。