廣西某鉛鋅銀硫化礦尾礦中黃藥浸出特性研究

林達紅 覃朝科 譚 聰 孫 偉 農澤喜

(1.中國有色桂林礦產地質研究院有限公司,廣西 桂林 541004;2.廣西環境治理工程技術研究中心,廣西 桂林 541004;3.廣西環境污染控制理論與技術重點實驗室,廣西 桂林 541004;4.廣西環境污染控制理論與技術重點實驗室科教結合科技創新基地,廣西 桂林 541004)

黃藥,學名烴基黃原酸鹽,是硫化礦礦物浮選過程中常用的巰基捕收劑之一,據統計[1-2],選礦廠處理每噸硫化礦石需黃藥用量約50~300 g,其隨藥劑種類、礦石性質、浮選條件等因素而變化,添加到選礦廠的黃藥約一半被消耗掉,其余的隨尾礦漿排放至尾礦庫;這些黃藥最終會隨浮選廢水排放,尾礦堆場長期淋濾遷移進入自然水體和土壤環境中,成為礦山生態環境污染的潛在隱患。

研究表明,水體中很低濃度的黃藥就會抑制多種水生生物的生長,對魚類和蛙類早期胚胎發育有顯著的毒性[3-4]。目前,我國《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)將丁基黃原酸(黃藥的水解產物)列為集中式生活飲用水地表水源地特定監測項目,限值為0.005 mg/L;《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)也將丁基黃藥列為生活飲用水水質參考指標,限值為0.001 mg/L。浮選廢水為含重金屬和殘留浮選藥劑的復合污染廢水,為了避免造成礦山周邊水環境的破壞及水資源的浪費,國內外學者在該類廢水的深度處理及回用方面做了大量的研究工作[5-6],但是對于尾礦浸出毒性的研究,目前只是關注尾礦堆存過程中重金屬的溶出與遷移轉化[7-8],針對浸出過程中黃藥等浮選藥劑的浸出特性及遷移規律方面的研究鮮有報道。

本文以廣西某鉛鋅銀尾礦為研究對象,采用靜態浸出的試驗方法,考察了浸取時間、振蕩頻率、液固比、初始pH值等因素影響下,尾礦中黃藥的浸出特性,并對其浸出過程的動力學進行了研究,以期為礦山重金屬-浮選藥劑復合污染的生態風險評價及修復治理提供科學理論依據。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

鉛鋅銀尾礦(經丁基黃藥浮選)樣品取自廣西某鉛鋅銀礦尾礦庫,該區尾礦主要金屬硫化礦物有鐵閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、白鐵礦、毒砂,其次為鋅砷黝銅礦,伴生稀散金屬鎘和貴金屬銀。脈石礦物為石英、輝石、綠泥石等。樣品的采集選用棋盤型布點法,采樣深度約20 cm,共采集樣品20件,每件樣品重約1 kg,采集的樣品裝入密封取樣袋保存。室內將樣品自然風干后混勻,通過四分法縮分和方格法取樣得到混合均勻尾礦試樣,經篩孔尺寸為0.15 mm的分析篩篩分后,備用。

1.2 試驗方法

1.2.1 靜態浸出試驗

靜態浸出試驗浸取液用蒸餾水(pH=7.2~7.4),通過滴加濃度為1 mol/L的氫氧化鈉溶液或1 mol/L的鹽酸溶液來調節浸取液的初始pH值,在250 mL聚乙烯瓶中,按一定的液固比加入尾礦試樣和浸取液,室溫下(25±2℃),置于HY-A型水平振蕩器上以一定的振蕩頻率進行振蕩,振蕩結束后靜置約30 min,取上清液測定浸出體系中的pH值和浸出液中的黃藥。采用平行雙樣試驗,結果取平均值。

1.2.2 分析方法

浸出液經0.45 μm的濾膜過濾后采用PhotoLab 6600型紫外可見光分光光度計在波長301 nm下測量吸光度值[9],以確定黃藥的浸出量。尾礦中黃藥的浸出量按下式計算:

式中,qt為浸出時間t時尾礦中黃藥的浸出量,mg/kg;Ct為浸出時間t時黃藥的濃度,mg/L;V為浸出溶液的體積,mL;m為加入尾礦的質量,g。

pH值的測定采用pH-100A型pH計進行測量。

2 試驗結果與討論

2.1 浸出動力學研究

為了研究尾礦-水的相互作用,在初始pH=7.2~7.4,液固比10 mL/g,振蕩頻率分別為 0、50、120、200 r/min條件下,考察了攪動和靜置浸出體系浸取時間對尾礦中黃藥浸出的影響,結果見圖1。

由圖1可知:擾動體系下,即振蕩頻率為50、120、200 r/min,隨著浸取時間的延長,黃藥浸出量不同程度的增加,最后趨于平穩,浸出時間為2.5 h時,黃藥浸出量基本達到動態平衡;而靜置體系下,黃藥浸出量在1 h達到峰值后,隨著時間的延長開始持續下降,當浸出時間為4.5 h時,黃藥浸出量為1.379 mg/kg,此時擾動體系黃藥浸出量是靜置體系的1.62~3.36倍。這主要是由于攪動增大了浸出體系的濃度梯度[10],成為了黃藥浸出擴散的驅動力,提高了浸出效率。

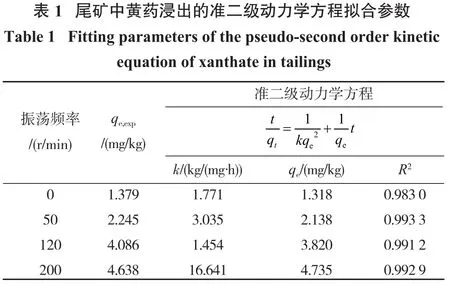

為了進一步了解尾礦中黃藥浸出的動力學過程,采用準二級動力學方程[11-12]對試驗數據進行線性擬合,擬合結果見圖2,擬合參數見表1。從圖2和表1可以看出,準二級動力學方程可以很好地描述尾礦中黃藥的浸出動力學過程,靜置體系下該方程的相關系數R2>0.98,攪動體系下(50、120、200 r/min)該方程的相關系數R2>0.99,平衡浸出量qe與試驗值較為接近,說明準二級動力學方程能夠較為準確地預測尾礦中黃藥的平衡浸出量。準二級動力學方程表達了多重吸附/解吸機理的復合效應[13],這說明黃藥的浸出過程受化學反應控制。

注,其中k為準二級速率常數。

2.2 振蕩頻率對尾礦中黃藥浸出的影響

在初始 pH=7.2~7.4,液固比分別為6、10、20、40 mL/g,浸出時間4.5 h條件下,考察振蕩頻率對黃藥浸出的影響,結果如圖3所示。

由圖3可知:隨著振蕩頻率的增大,黃藥的浸出量均呈上升趨勢,在液固比<20 mL/g條件下,黃藥的浸出量隨著振蕩頻率的增大而增加,并在振蕩頻率大于120 r/min后趨于平衡;而在液固比≥20 mL/g條件下,隨著振蕩頻率從120 r/min提高到200 r/min時,黃藥浸出量呈線性增加,液固比20 mL/g時,黃藥浸出量由6.331 mg/kg增加至9.644 mg/kg,液固比40 mL/g時,浸出量由7.877 mg/kg增加至16.344 mg/kg。這說明液固比越大,提高振蕩頻率越有利于提高尾礦與水的接觸面積,越有利于黃藥的釋放與遷移。本試驗模擬尾礦長期自然堆放條件下不同的環境因素對尾礦中黃藥浸出的影響,為了使擾動過程更符合實際堆場的尾礦-水的相互作用,選擇振蕩頻率為120 r/min。

2.3 液固比對尾礦中黃藥浸出的影響

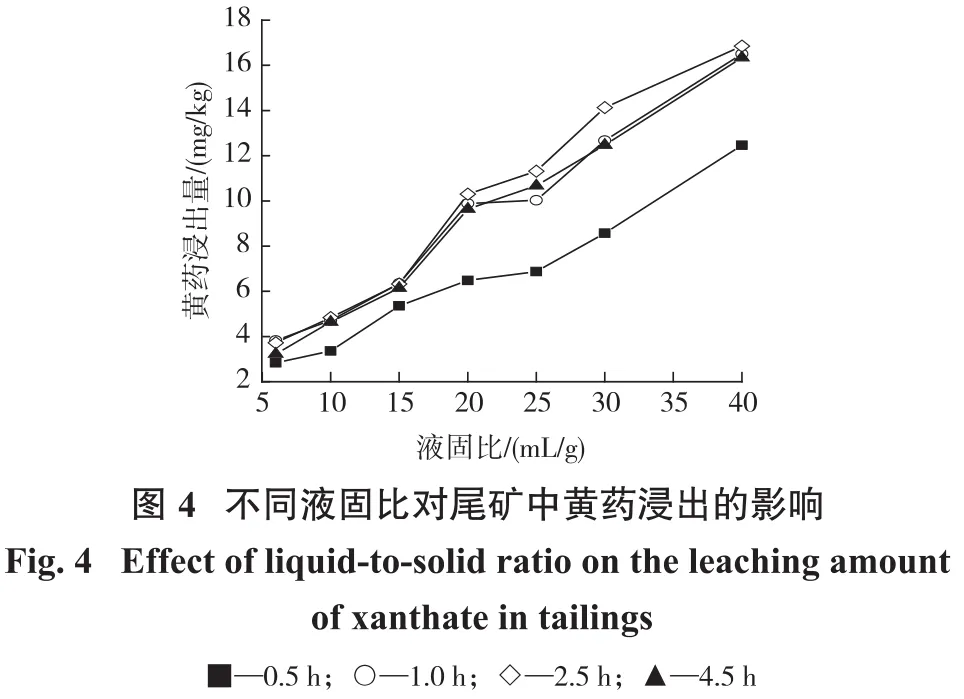

在初始 pH=7.2~7.4,浸出時間分別為 0.5、1.0、2.5、4.5 h,振蕩頻率為120 r/min條件下,考察液固比對尾礦中黃藥浸出的影響,結果見圖4。

由圖4可知:液固比對尾礦中黃藥的浸出有顯著影響。隨著液固比的不斷增大,黃藥的浸出量呈線性增加的趨勢。這是由于液固比越大,浸出液中黃藥的濃度越低,濃度梯度越大,尾礦表面的黃藥溶解釋放速率越快,故單位質量尾礦溶解釋放的黃藥總量越多,反之,液固比越小,單位質量尾礦溶解釋放的黃藥總量越少。

采用最小二乘法對自變量液固比(x)和因變量黃藥浸出量(qe)數據進行線性擬合,得到直線回歸方程見表2。從表2可知,線性回歸方程相關系數R2為0.968 1~0.987 7,表明該直線回歸方程能夠較好地反映液固比與浸出量之間的變化情況。嘗試利用最小二乘法建立的直線回歸方程進行預測,液固比為150 mL/g時,浸出時間分別為0.5、1.0、2.5、4.5 h時,尾礦黃藥浸出量預測值為 41.87、58.24、62.64、59.48 mg/kg,與試驗值41.33、58.11、63.47、61.63 mg/kg相差不大,由此可見,在相同試驗條件下,該直線回歸方程能夠較為準確地預測尾礦中黃藥浸出量隨液固比增大的變化趨勢。尾礦露天堆存,經過長期的風化、淋濾、浸泡作用,隨著降雨量的不斷累積,尾礦中溶解釋放的黃藥總量也不斷增加,入滲土壤及地下含水層,對礦區周邊土壤及地下水造成持續的浮選藥劑二次污染問題。

2.4 初始pH值對尾礦中黃藥浸出的影響

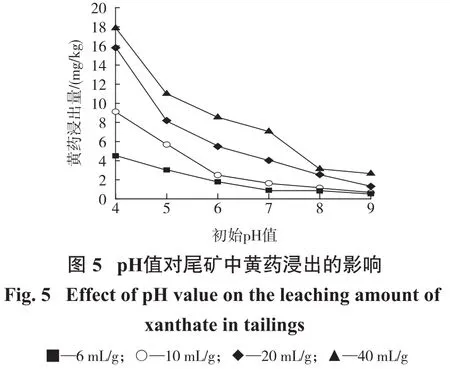

酸堿度是影響尾礦-水固液界面溶解、絡合、吸附等作用的重要因素,控制著尾礦中重金屬和有機物的形態與遷移。通過滴加1 mol/L氫氧化鈉溶液或1 mol/L鹽酸溶液將初始pH值調至4、5、6、7、8、9,在液固比分別為6、10、20、40 mL/g,振蕩頻率為120 r/min,浸出時間4.5 h條件下,考察了浸出體系初始pH值對尾礦中黃藥浸出的影響,結果見圖5。

由圖5可知:尾礦中黃藥的浸出量隨浸出體系初始pH值增加呈逐漸下降趨勢;浸出體系的初始酸度大小對尾礦中黃藥的浸出影響明顯,當初始pH值為4時,液固比為6、10、20、40 mL/g浸出體系的黃藥浸出量分別為4.511、9.129、15.804、17.865 mg/kg,初始pH值增加至9時,黃藥的浸出量分別下降了87.9%、92.7%、91.6%、85.2%。原因在于酸性條件有利于尾礦中固相難溶物質的溶解,尾礦的酸化加速了重金屬的遷移釋放[14-15],尾礦表面金屬黃原酸鹽配合物隨著重金屬溶出的同時促進了黃原酸的浸出。而當pH值大于8時,繼續增加初始pH值,黃藥的浸出量變化不大,說明堿性條件尾礦中黃藥不易浸出。

浸出過程pH值的變化見圖6。由圖6可知:當浸取液初始pH值為7~9時,浸出后體系pH值在5.63~6.21范圍內,為弱酸性,這說明尾礦中的金屬硫化物氧化作用所產生的酸足以與浸取液中的氫氧根離子發生中和反應,并使得浸出成酸性體系;當浸取液初始pH值為4~6時,隨著尾礦酸化,浸出體系中的氫離子累積酸度增大,pH值在3.51~5.48范圍內。綜上所述,尾礦在酸性環境下殘留黃藥更易浸出,廣西為西南酸雨區,近幾年降雨年均pH值在5.48到5.65之間,酸雨污染嚴重的季節pH值低于5.10[16],這使得尾礦的長期露天堆存具有更高的環境健康風險。

尾礦是礦石經破碎、浮選分離和富集后的副產物,由于浮選過程加入了大量的浮選藥劑,硫化礦物與捕收劑表面氧化產物復雜,與原生礦物相比,尾礦浸出變得更加復雜,在重金屬離子共存的情況下,浮選藥劑與重金屬之間的絡合作用影響重金屬的遷移轉化,同時抑制了浮選藥劑的降解[17-18],有關尾礦重金屬-浮選藥劑復合污染物的釋放與遷移機制有待進一步的研究。

3 結論

(1)靜置體系黃藥浸出量隨著浸出時間的延長先增加后持續下降,而擾動體系,即振蕩頻率為50、120、200 r/min,黃藥浸出量不斷增加后趨于平穩,當浸出時間為4.5 h時,浸出量為靜置時的1.62~3.36倍,浸出動力學曲線符合準二級動力學方程。

(2)在試驗條件下,初始pH值越低,液固比越大,提高振蕩頻率,黃藥的浸出量越大,且液固比和初始pH值顯著影響黃藥的浸出;初始環境為中性,液固比從6 mL/g增加到40 mL/g,浸出量呈線性增加,從2.833 mg/kg增加至16.508 mg/kg;初始環境為酸性時促進黃藥的浸出,堿性時抑制黃藥的浸出,液固比6、10、20、40 mL/g,初始pH值由4增加至9時,黃藥的浸出量分別下降了87.9%、92.7%、91.6%、85.2%。

(3)礦山尾礦長期露天堆存,地處西南酸雨區,隨著降雨量的不斷累積,尾礦中的黃藥在酸性條件下持續浸出釋放的總量不斷增加,同時伴隨尾礦酸化,大量重金屬的溶出,使得尾礦的浸出變得更加復雜,有關其重金屬-浮選藥劑復合污染物的釋放與遷移機制還有待進一步的研究。