間接的語言與沉默的聲音——關于朱林的《藝術時代》

肖鑫

變形與重構之謂間接,注視與思索之謂沉默。

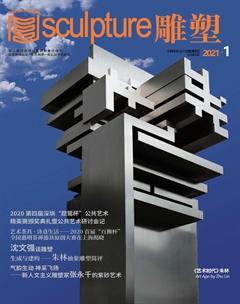

朱林《藝術時代》雕塑作品的呈現盡管是從現代主義這個脈絡下來,但是雕塑本身無論是造型還是形式的意味都受到多個藝術流派的影響。《藝術時代》在其造型方法上明顯看到立體派的影子,通體高3.6米,追求造型的極度單純化,以純粹的幾何造型表現空間形態。而立體派本身就很注重體和面的表現。立體派把一切表現對象給以分解和解體,然后加以主觀的合成,追求形式的排列組合所產生的美感。從《藝術時代》的內容上看——平整光潔的不銹鋼板上突出的部分是篆書“藝”字的變形,以規則的幾何切割展現形態各異的漢字筆畫單元體,而且每個獨立的單元體由于切割厚度的差異而呈現出面與體的豐富差異化的表現,在視覺上產生了一種動感。同時也創造了一種“審美直觀”,這種“審美直觀”賦予這些空間價值的觀念以形狀,朱林《藝術時代》的制作所使用的是不銹鋼等不帶人工痕跡的工業材料,而非傳統的需要進一步人工加工的石頭、青銅與黏土;并且所使用技術也不是去鑿刻,而是去建構、營造、組裝與編排。這些“材料”與“技術”被朱林以一種“拼貼”的方式整合成和諧的一體,完成“整個形式的表現”。同時它也創造了一個富有表現力的空間,這個空間正如馬蒂斯所言“那是些立方塊的堆積”。但是這堆積背后是一種對于“形的解放”,同時是藝術家“意的延伸”的表現。它在形態上亦是一種構成上的極簡,實現了坦白而單純的金屬立方體的表現力,在一種清教主義的本體論氣質上,它非常接近于后期布朗庫西的圓桌和吻門。在精神氣質上,它追求“純粹”的還原過程,以極少的態度完成了空間的表達。作品“意的延伸”的部分,本質是借用符號。在這件雕塑作品中我們不僅可以看到“有意味的形式”,同時可以看到一種“形式的意味”,這個“形式的意味”對應于藝術家雕塑作品中符號的運用。篆書的“藝”字,通過變體變形呈現形態各異的漢字筆畫單元體,是將一個完整的漢字符號,拆解成了一個個獨立的筆畫符號,這個符號的拆解過程其實也是一個意義表達的生發過程。符號是攜帶意義的感知:意義必須用符號才能表達,符號的用途是表達意義(參見趙毅衡《符號學原理與推演》),而這個意義是來自雕塑本身的紀念碑屬性與差異性個體共同的行動實踐。《藝術時代》雕塑是由青島科技大學藝術學院李宏文院長策劃,1990屆畢業生朱林創作,朱林、殷濤等90屆全體同學在“青島科技大學建校70周年暨90屆畢業生畢業30周年返校活動”之際,獻給母校青島科技大學的禮物。符號的拆解與重組是集體——個人——集體在時間上的循環。每一個筆畫象征著每個青島科技大學的藝術人,每一個被注入青島科技大學藝術基因的學子在過去、現在和未來的時空中穿梭,在這個偉大而深刻的時代里,用藝術的方式生活,在生活中探尋藝術的真諦。同時我們可以把中間的立板想象成一個穿梭門,它是一種象征,也是一個個“穿梭夢”,無論藝術本身經歷怎樣的歷史變化,創造它與實踐藝術的人都可以在過去與未來看到藝術本身的美好,因為藝術本身超越時間與空間,它可以自由穿梭于過去、現在與未來,它可以在生活中隨處顯形。

柏格森把以直覺為依據、與理性認識相對立的藝術創作,說成是直接認識生活進程本質的神秘行為。在它的直覺主義哲學中,藝術家的活動不是被視為對現實的自覺反映,而是用藝術手段創立的體系,它具有“完善的程式”,并高于臆想的現實生活程式之上。而在朱林的《藝術時代》中,我們看到的是一種“更加完善的程式”它是直覺與理性、情感與時間的美妙結合。它發出呼喚以一種間接的語言,同時讓觀者靜默思索。安靜——有什么比站在那里呆立沉思更美妙的事嗎!