晉麥107 號新品種選育及旱作栽培技術

郭鵬燕,任杰成,趙吉平,許 瑛,權寶全,任 超,岳茂林

(山西農業大學經濟作物研究所,山西汾陽 032200)

小麥(Triticum L.)是世界性的重要糧食作物,在我國商品糧構成中占有重要地位[1],是山西省僅次于玉米的第二大糧食作物,是山西人民的主要口糧之一[2-4],在農業生產及國民經濟中占有重要地位。我國東北、華北和西北東部的干旱日趨嚴重[5],氣象災害造成農業損失最為嚴重的是旱災,它已經成為我國小麥生產的重要限制因素。迄今為止,威脅人類生存并已被人類認識到的環境問題中,全球變暖、干旱頻發已經成為管理者、育種者等最為關心的話題[6]。山西省中部晚熟冬麥區屬大陸性半干旱氣候[7],干旱少雨,生態環境脆弱,因此,保護生態、培育小麥抗旱節水新品種是山西省小麥育種工作者主要的研究課題。小麥抗旱高產品種的選育對于緩解水資源危機,保障國家糧食安全、生態安全和社會可持續發展具有重要意義[8-9]。目前山西省小麥種植面積在60 萬~66 萬hm2,其中,運城、臨汾、晉城3 個市的小麥種植面積占全省小麥總面積的85%以上[10-13],呂梁、太原、長治和晉中種植規模較小,其他地市幾乎沒有種植。因此,山西農業大學經濟作物研究所小麥課題組聯系生產實際,立足小麥產業發展中亟待解決的問題,從抗旱種質資源的引進、鑒定入手,篩選抗旱品種,并結合水旱交叉輪選和多點鑒定等育種手段,成功選育出抗旱高產小麥新品種晉麥107 號。

1 品種選育過程

1.1 品種來源

針對制約山西省及同類麥區雨養旱地小麥穩產高產的主要問題,通過前期對1 040 份種質資源的篩選、鑒定與分析,山西農業大學經濟作物研究所小麥課題組于2010 年5 月選擇長麥6135 為母本、08 水4478 為父本進行有性雜交選育而成(圖1)[14-18]。長麥6135 是山西農業大學谷子研究所選育的水旱兼用型小麥品種,其特點是抗旱、節水、抗病、廣適;08 水4478 是山西農業大學經濟作物研究所自主創新的中間材料,莖稈粗壯,麥腳干凈利落,穗大粒大,缺點是分蘗能力較弱、對水肥極為敏感。二者性狀互補,雜交后代優勢明顯。

1.2 選育經過

晉麥107 號品種選育在山西農業大學經濟作物研究所小麥課題試驗田進行,后代采用系譜法處理,從雜種后代F2分離開始,代代選單株,直到選出符合育種目標、田間表現整齊一致、純合度高的品系進行產量鑒定試驗。

2010 年5 月配制單交組合,同年6 月收獲42 粒雜交種子,于9 月單粒點播1 行約1.5 m 長入選;2011 年整個混收F1,后代整體表現出生長植株整齊、繁茂性好、穗大粒多,具有明顯的雜種優勢,9 月點播658 粒F2,以保證足夠大的群體;2012 年在分離群體中選綜合性狀好的單株19 個,經室內考種淘汰后選留15 個單株于同年9 月按寬窄行點播F3;2013 年遵循優系選優株的原則,從F3中篩選8 個抗性強、農藝性狀好的單株,并于9 月按株行點播2 行F4;2014 年發現14 水4811 株系田間表現穩定且抗旱、抗倒能力強,確定為目標株系,全部收獲種子并于9 月播種,在山西農業大學經濟作物研究所小麥試驗田進行了品系產量鑒定試驗;2015—2017 年申請參加了山西省中部晚熟冬麥區多點品系產量比較試驗;2017—2019 年參加山西省中部晚熟冬麥區旱地區域試驗,其中,2019 年同步進行了生產試驗示范。2020 年3 月通過了山西省農作物品種審定委員會審定,命名為晉麥107 號。

2 品種特征特性

2.1 形態特征

晉麥107 號幼苗半匍匐,葉色濃綠,分蘗力強。株高77 cm,株型緊湊,莖稈彈性較好,抗倒性較強。莖葉無蠟質,旗葉下披,穗層整齊,熟相好。穗紡錘型,穗長6.1 cm,穗粒數26.7 個,千粒質量35.8 g。成熟期穗色白,長芒、白殼,小穗密度中等。粒形橢圓形,粒色白,粒質硬,飽滿度好。

2.2 生物學特征

晉麥107 號屬強冬性小麥,全生育期248 d,比對照長6878 早熟1 d;抗凍性強,抗旱性中等,抗青干強。

2.3 品質、抗病性分析

晉麥107 號經農業部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱)品質檢測,籽粒容重為804 g/L,粗蛋白(干基)為13.82%,濕面筋為31.3%,穩定時間為1.0 min。

2017—2018、2018—2019 年經山西省農業科學院植物保護研究所抗病性接種鑒定檢測,晉麥107 號中感條銹病,中感葉銹病,中感和高感白粉病。

2.4 DUS 檢測

測試編號2017LS1712A,經農業農村部植物新品種測試(楊凌)分中心2 個生長周期的檢測(第1生長周期:2017 年11 月4 日—2018 年6 月5 日;第2 生長周期:2018 年10 月12 日—2019 年6 月6 日),該品種具備特異性(QL 相等,PQ 相等,QN小于3)、一致性和穩定性。

3 產量表現

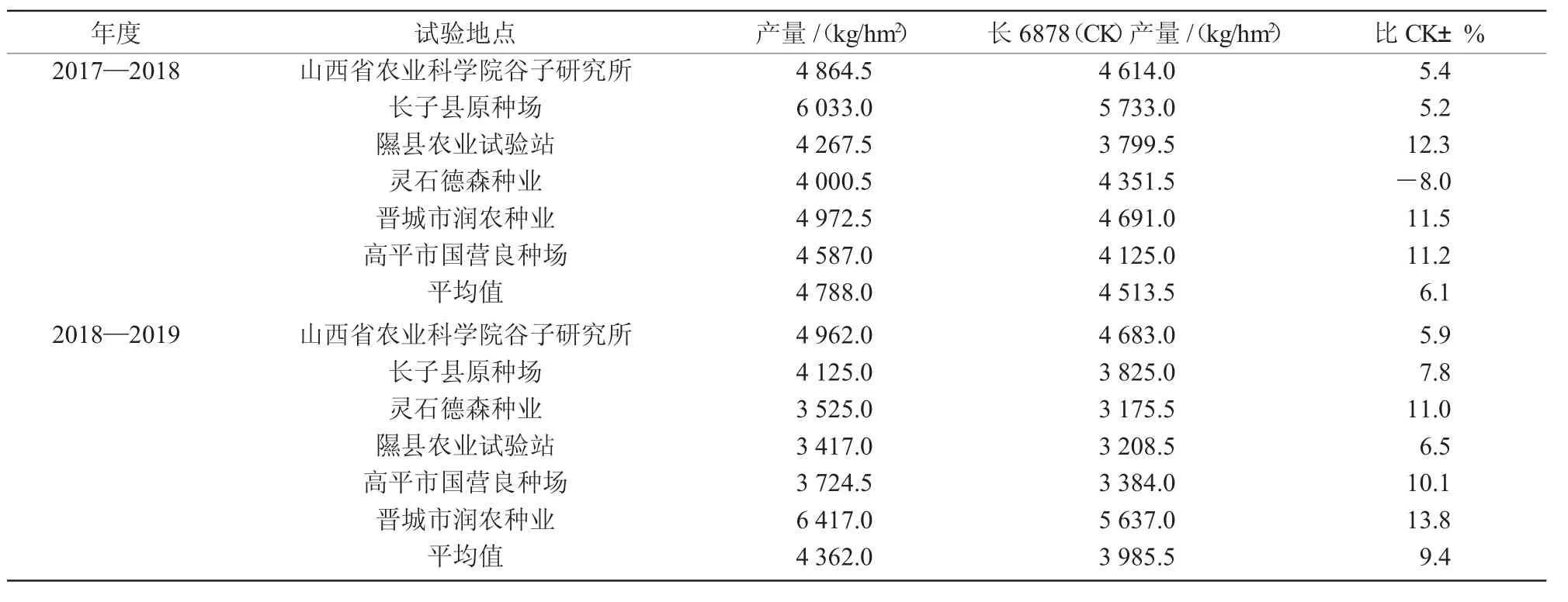

由表1 可知,2017—2018 年度晉麥107 號參加山西省中部晚熟冬麥區旱地新品種區域試驗,增產點次為5 增1 減,平均產量為4 788.0 kg/hm2,比對照長6878 增產6.1%;2018—2019 年度繼續參加山西省中部晚熟冬麥區旱地新品種區域試驗,各點次均增產,平均產量為4 362.0 kg/hm2,比對照長6878增產9.4%。2 a 區域試驗平均產量為4 575 kg/hm2,比對照長6878 增產7.7%。

表1 2017—2019 年度晉麥107 號參加山西省中部晚熟冬麥區旱地區試產量表現

從表2 可以看出,2018—2019 年度晉麥107 號參加山西省中部晚熟冬麥區旱地新品種生產試驗,各點次均增產,增產點次為100%,平均產量為4 174.5 kg/hm2,比對照長6878 增產8.6%。

表2 2018—2019 年度晉麥107 號參加生產試驗產量表現

4 旱作栽培技術

4.1 “三適”播種

為給小麥高產打下一個堅實的基礎,保證小麥播種后苗齊苗壯,需適期播種、適量播種、適墑播種。

4.1.1 適期播種 隨著全球氣候變暖,小麥進入越冬期時間推遲,因此,旱地小麥越冬期壯苗個體為6 葉至6 葉1 心,即冬前0 ℃以上積溫達650 ℃左右為適播期。晉麥107 號在山西省中部麥區適播期為9 月25 日至10 月5 日。

4.1.2 適量播種 壯苗由健壯個體和合理群體構成。晉麥107 號適宜基本苗為300 萬~375 萬/hm2。一般用種112.5~150.0 kg/hm2,若整地質量差或地表墑差的土地,應增加播量15.0~37.5 kg/hm2;而高肥力地塊可減少播量15~30 kg/hm2,早播或晚播也應相應減少或增加播種量,按0.25~0.50 kg/d 減增。

4.1.3 適墑播種 最適宜的播種墑情為耕層0~20 cm 土壤相對含水量65%~70%,若耕層土壤相對含水量低于60%,可適當增加播深或重鎮壓,促進出苗。此外,早播地塊宜深,晚播地塊宜淺,沙地宜深,黏地宜淺,墑情差的宜深,墑情好的宜淺。總之,播種深淺需根據播種期及土質墑情來決定。

4.2 施足底肥

每公頃施優質農家肥22 500~30 000 kg、純氮210~240 kg、純磷90~105 kg、鉀60~75 kg、磷酸鋅15.0~22.5 kg,全用作底肥,一次性足量施入。

4.3 種子處理

播種前需對小麥種子進行篩選,將破粒、癟粒和雜粒清除干凈,以確保品種的純度和凈度。播種前選晴天將種子在曬場上連續翻曬2 d,每天曬種5~6 h,以提高種子的發芽勢和發芽率。

4.4 田間管理

播前旋耕鎮壓保墑整地,提高播種質量,保證一播全苗[20]。返青初期,需及時中耕除草,耙耱保墑,提高地溫,促進麥苗提早返青。應在小麥起身前進行化學除草,通常使用72%2,4-D 丁酯乳油0.75~1.50 kg/hm2,對水25 kg 噴霧防治;抽穗后注意麥蚜發生,可使用40%氧化樂果乳油1 500~2 000 倍液噴霧防治;如果白粉病有發病趨勢,可用25%粉銹寧1.5 kg/hm2對水噴霧,也可和氧化樂果混合使用;灌漿期可選用0.2%磷酸二氫鉀進行葉面噴肥,7 d一次,連噴3 次,可起到增產提質增效之目的;蠟熟期及時收獲;關注天氣變化及時機械收獲晾曬,籽粒含水量達13%以下時可入庫貯存。