飛馬座火箭:空射火箭先行者

文/ 李晨風(fēng)

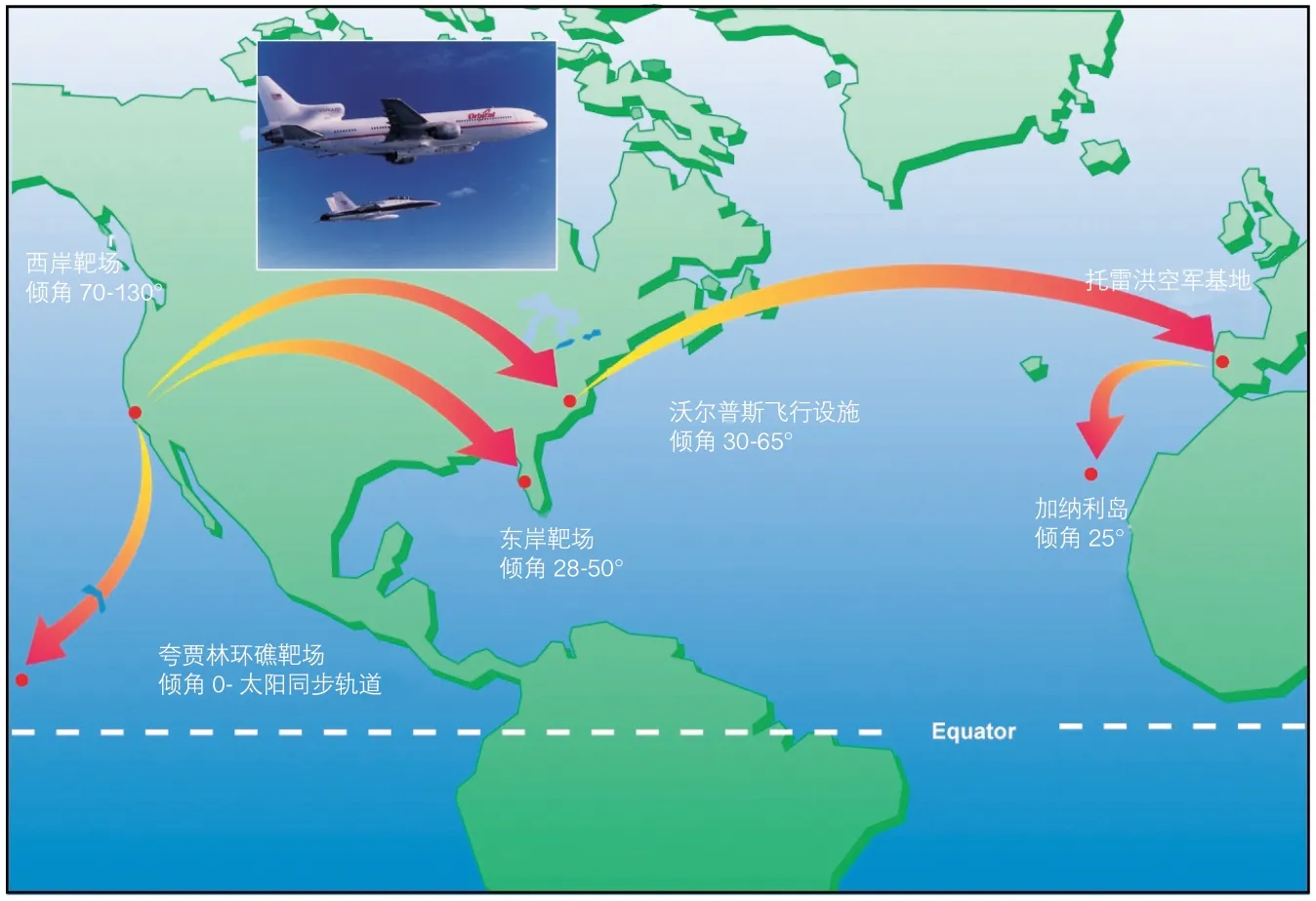

▲ 飛馬座的可選發(fā)射場(chǎng)

“運(yùn)載器一號(hào)”僅僅實(shí)現(xiàn)了一次飛行成功,未來(lái)如何還需要觀察。“飛馬座”卻在幾十年的時(shí)間里,獨(dú)自支撐起了空射火箭的江湖,如今依舊老當(dāng)益壯。

起源和發(fā)展

“飛馬座”計(jì)劃始于1987 年春,是由當(dāng)時(shí)的軌道科學(xué)公司和大力神航空航天公司自籌資金研制的,沒有得到任何政府資助。不過在開發(fā)早期的掛飛試驗(yàn)和最初幾次飛行期間,美國(guó)宇航局提供了B-52 轟炸機(jī)改造而來(lái)的試驗(yàn)?zāi)笝C(jī),也算是承擔(dān)了一部分成本。此外,最初的兩個(gè)客戶軌道通信星座和地球觀測(cè)星座預(yù)付了一部分款項(xiàng)。

1990 年4 月5 日,美國(guó)宇航局試飛員、前航天員戈登·富勒頓指揮載機(jī)升空,實(shí)施了飛馬座火箭的第一次發(fā)射。美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)是飛馬座火箭的第一個(gè)客戶。當(dāng)時(shí)DARPA 簽訂了5 次發(fā)射意向,但實(shí)際上只落實(shí)了1 次,其余4 次都移交給了美國(guó)空軍。

到1994 年,軌道科學(xué)公司購(gòu)買了一架退役的洛克希德公司L-1011 客機(jī),命名為“觀星者”號(hào),以此向《星際迷航:下一代》中的“觀星者”號(hào)聯(lián)邦星艦致敬。

1993 年,美國(guó)宇航局發(fā)布了一份小型一次性運(yùn)載火箭服務(wù)(SELVS)的招標(biāo)書,要求性能略高于原“飛馬座”。1994 年軌道科學(xué)公司和大力神公司開發(fā)了XL 版本,以滿足美國(guó)宇航局的要求。“飛馬座”XL 第一級(jí)和第二級(jí)火箭加長(zhǎng),第三級(jí)沒有改變。飛行操作流程依舊,對(duì)“觀星者號(hào)”的機(jī)翼做了加強(qiáng),可以承載更大的火箭,是現(xiàn)在的主力型號(hào)。

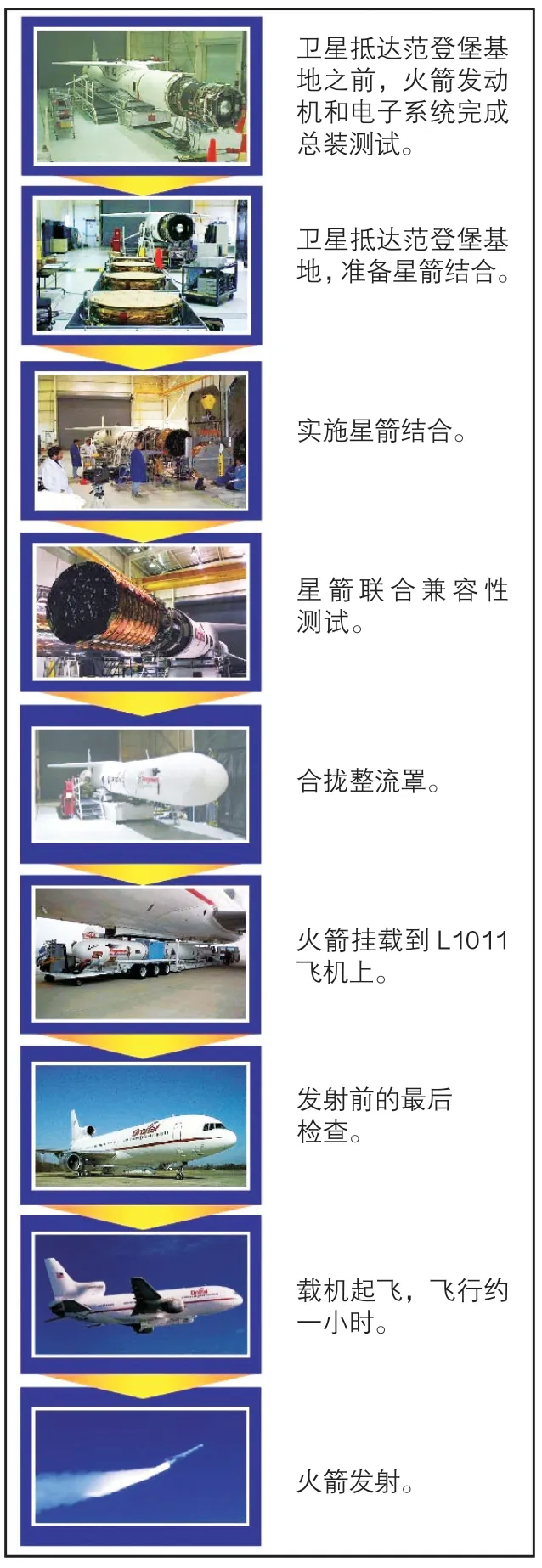

▲ 飛馬座火箭的飛行準(zhǔn)備程序

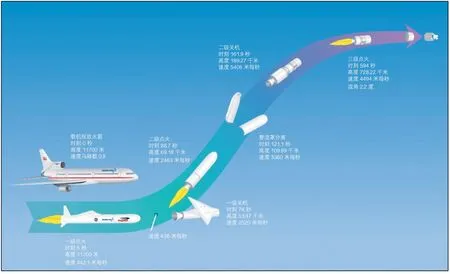

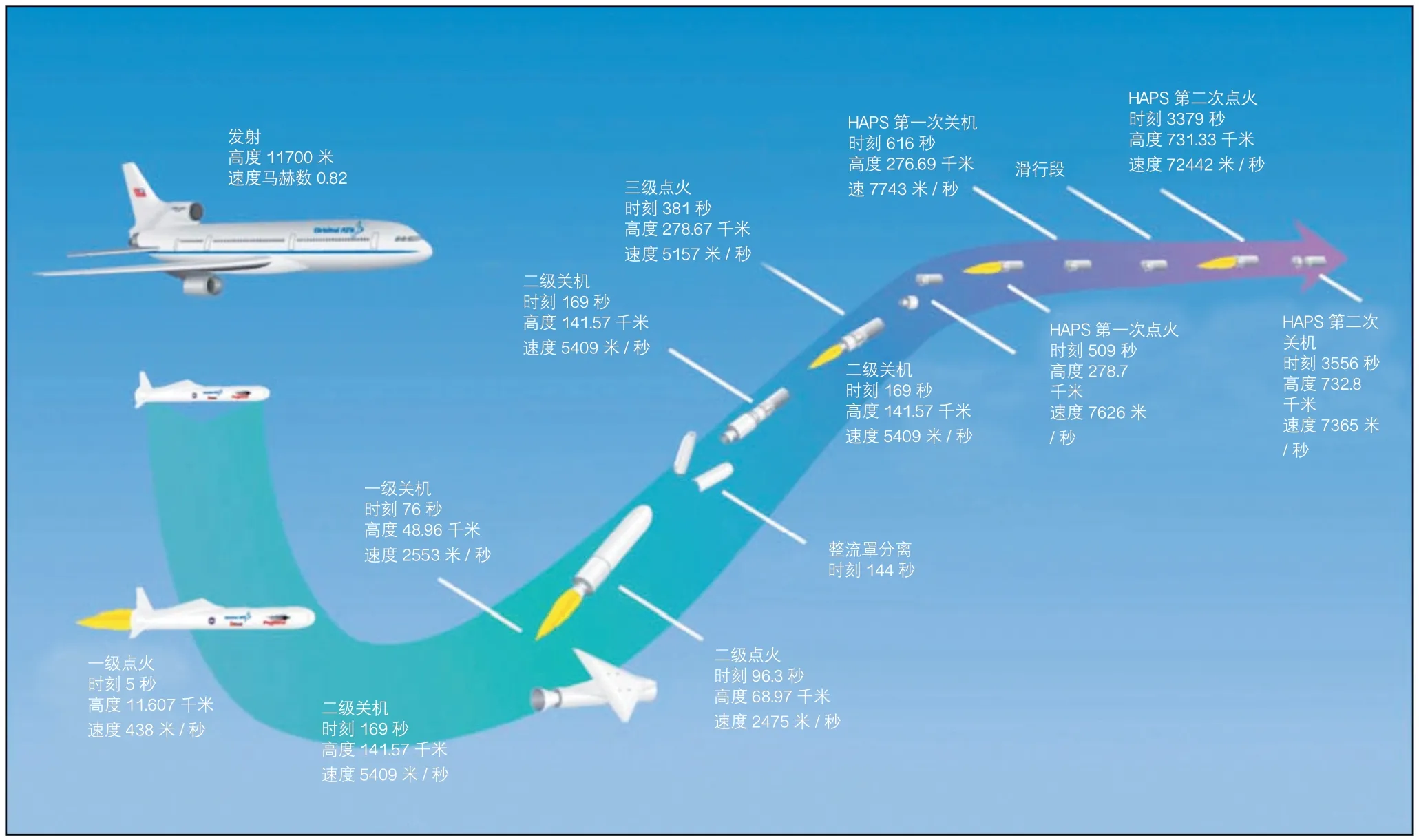

▲ 飛馬座XL 火箭的無(wú)HAPS 飛行程序

“飛馬座”在美國(guó)國(guó)內(nèi)的評(píng)價(jià)相當(dāng)不錯(cuò),安東尼奧·埃利亞斯領(lǐng)導(dǎo)的研制小組在1991 年獲得了時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)布什頒發(fā)的國(guó)家技術(shù)獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

“飛馬座”最初的發(fā)射價(jià)格為600萬(wàn)美元,當(dāng)時(shí)還沒有配套肼輔助推進(jìn)系統(tǒng)(HAPS)上面級(jí)。后來(lái)的“飛馬座”XL發(fā)射價(jià)格大幅度上漲,美國(guó)宇航局的電離層連接探測(cè)器(ICON)任務(wù)就用這種火箭發(fā)射,合同總金額達(dá)到5630 萬(wàn)美元,其中包括“固定發(fā)射服務(wù)成本,航天器處理,有效載荷集成,跟蹤、數(shù)據(jù)和遙測(cè)以及其他發(fā)射支持要求”,發(fā)射在2019 年10 月11 日實(shí)施。

在其44 次發(fā)射歷史中,“飛馬座”有3 次任務(wù)失敗(STEP-1、STEP-2 和HETI/SAC-B),兩次部分失敗(USAF Microsat 和STEP-2),隨后連續(xù)30次成功飛行,總成功率為89%。1991年7 月17 日的第一次部分失敗導(dǎo)致美國(guó)空軍的7 顆微型衛(wèi)星沒有進(jìn)入預(yù)定軌道。1996 年11 月4 日的失敗導(dǎo)致伽瑪暴識(shí)別衛(wèi)星丟失。

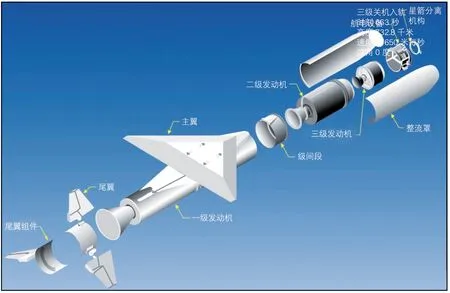

火箭結(jié)構(gòu)

“飛馬座”和地面起飛火箭的最大區(qū)別就是有翅膀,它不僅僅有主翼,還有尾翼。尾翼組件由后裙、水平尾翼和單垂尾、舵機(jī)組成。尾翼組件是傳統(tǒng)的全鋁結(jié)構(gòu)框架和應(yīng)力蒙皮組成,尾翼的轉(zhuǎn)動(dòng)軸用鈦合金制成。

作為一種固體火箭,“飛馬座”不可避免地要面對(duì)精度比較差的問題。固體發(fā)動(dòng)機(jī)存在著推力偏心,也就是說(shuō),推力和火箭軸線之間存在著橫向偏移量和方向偏離角。這種情況在液體發(fā)動(dòng)機(jī)上就輕得多。“飛馬座”的上面級(jí)就是為了修正這個(gè)偏離量而設(shè)置的。如果用戶對(duì)精度要求不高、不設(shè)置HAPS 上面級(jí),那么三級(jí)火箭在與載機(jī)分離后10分鐘即完成任務(wù),星箭分離。如果配備了HAPS 上面級(jí),將由它把衛(wèi)星送入最終軌道。

在飛行期間,火箭的姿態(tài)由冷氣推力矢量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)調(diào)解。箭上裝有液氮?dú)夤蓿ㄟ^液氮的噴射來(lái)形成控制力矩。

靈活選擇發(fā)射地點(diǎn)

飛馬座火箭充分體現(xiàn)了空射火箭的優(yōu)勢(shì),那就是可以非常靈活地選擇發(fā)射位置和發(fā)射方向,甚至可以靈活選擇飛機(jī)起飛的位置。

火箭載機(jī)的主要基地就是范登堡空軍基地,可以實(shí)現(xiàn)70°~130°之間的軌道傾角,包括極軌道和大傾斜軌道。如果需要更大的傾角,就要和靶場(chǎng)管理部門進(jìn)行額外的分析和協(xié)調(diào)。如果要實(shí)現(xiàn)較低的傾角,可以通過火箭在空中大幅度變軌來(lái)實(shí)現(xiàn),但這樣會(huì)消耗很多推進(jìn)劑,造成運(yùn)載能力的下降。同樣,在范登堡空軍基地發(fā)射時(shí),可能有一些特殊的落區(qū)安全要求,導(dǎo)致某些傾角無(wú)法實(shí)現(xiàn)。好的一方面是,在這里發(fā)射時(shí)可以利用當(dāng)?shù)氐臏y(cè)控跟蹤通信設(shè)施。

“飛馬座”還可以在其他靶場(chǎng)發(fā)射,包括沃洛普斯基地(WFF)、美國(guó)空軍東海岸基地(ER)、里根試驗(yàn)場(chǎng)(RTS)。如果從東海岸發(fā)射,就要使用美國(guó)宇航局或者美國(guó)空軍東海岸靶場(chǎng)的有關(guān)設(shè)施。

如果要向赤道軌道發(fā)射衛(wèi)星,就可以在夸賈林環(huán)礁靶場(chǎng)起飛。根據(jù)軌道科學(xué)公司與靶場(chǎng)簽訂的合同,在發(fā)射窗口期間,有關(guān)設(shè)施可以優(yōu)先用于“飛馬座”發(fā)射的任務(wù)支持。

一般來(lái)說(shuō),航天發(fā)射需要衛(wèi)星制造商和火箭制造商各自把產(chǎn)品送到發(fā)射場(chǎng),在發(fā)射場(chǎng)處理和組裝,然后起飛。但是“飛馬座”采用固體火箭、空中發(fā)射的方式,可以讓載機(jī)帶著火箭去“湊”衛(wèi)星。1997 年,“飛馬座”在范登堡基地集成后,由“觀星者號(hào)”掛載,飛往西班牙馬德里,與西班牙制造的MINISAT-01 衛(wèi)星結(jié)合,然后前往大加那利島,發(fā)射成功。

▲ 飛馬座火箭結(jié)構(gòu)示意圖

飛行程序

“飛馬座”的主要部件出廠后,都運(yùn)輸?shù)椒兜潜た哲娀剡M(jìn)行組裝。這里專門為飛馬座火箭開辟了一個(gè)危險(xiǎn)貨物處理區(qū),外號(hào)叫“熱墊”。

在“熱墊”里有一整套火箭和衛(wèi)星處理設(shè)施,包括地面支持設(shè)備、總裝集成測(cè)試設(shè)備、軌道運(yùn)輸裝置和運(yùn)輸車。有些設(shè)備用于火箭的運(yùn)輸、裝車和卸車,有些用于集成和測(cè)試,有些用于保證衛(wèi)星的環(huán)境控制。處理設(shè)施當(dāng)中提供必要設(shè)備,來(lái)實(shí)現(xiàn)星箭結(jié)合,但是衛(wèi)星本身的處理設(shè)備需要衛(wèi)星業(yè)主自己提供。

▲ 飛馬座XL 火箭的有HAPS 飛行程序

▲ 飛馬座XL 空射火箭

星箭結(jié)合之后,將進(jìn)行一系列的測(cè)試活動(dòng),包括相位測(cè)試、飛行模擬等等。其中需要對(duì)火箭的飛行計(jì)算機(jī)做專門測(cè)試。在測(cè)試當(dāng)中,火箭的主要分系統(tǒng),包括氣動(dòng)控制面、冷氣控制系統(tǒng)、舵機(jī)指令系統(tǒng)都要確保合格。

至于衛(wèi)星本身,應(yīng)該在發(fā)射前30天進(jìn)入發(fā)射場(chǎng)。如果不是在范登堡空軍基地,而是在某個(gè)用戶選定的機(jī)場(chǎng)發(fā)射,就要再提前10 天。在星箭結(jié)合之前,衛(wèi)星本身應(yīng)該完成測(cè)試。為此,需要和發(fā)射場(chǎng)進(jìn)行一些協(xié)調(diào)工作,危險(xiǎn)品和有危險(xiǎn)的工藝過程要提前120 天協(xié)調(diào)。

“飛馬座”并不是掛上飛機(jī)就可以發(fā)射的。一般來(lái)說(shuō),要在發(fā)射前三四天就把它掛到載機(jī)上,然后進(jìn)行各種機(jī)械和電氣接口的測(cè)試。這時(shí)候的飛機(jī)要用地面車輛來(lái)供電、供氣。有時(shí)候衛(wèi)星上會(huì)采用一些火工品,在臨近發(fā)射的時(shí)才會(huì)安裝上去。所以在火箭整流罩上留有艙門,在飛機(jī)起飛前一小時(shí)安裝。

當(dāng)所有測(cè)試工作完成,地面車輛就會(huì)斷開與載機(jī)的所有連接,改由飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力向火箭及衛(wèi)星供電,保持整流罩內(nèi)的環(huán)境。起飛前,要打開火箭上的各種保險(xiǎn)。飛機(jī)起飛后10 分鐘內(nèi),要擇機(jī)把電源供應(yīng)切換到箭上電池。發(fā)射前45 秒,火箭再次實(shí)施自檢,自檢通過后向發(fā)射控制室返回一個(gè)信號(hào),然后飛行員根據(jù)控制室指令釋放火箭。

典型的發(fā)射程序是:載機(jī)在大約11900 米的高度和0.82 倍音速下釋放“飛馬座”。約5 秒后,載機(jī)已經(jīng)進(jìn)入安全區(qū),“飛馬座”一級(jí)點(diǎn)火。火箭迅速加速到超音速,同時(shí)開始爬升機(jī)動(dòng)。最大氣動(dòng)壓力在點(diǎn)火后大約30 秒出現(xiàn)。在大約15~20 秒時(shí),火箭降低攻角,進(jìn)入相對(duì)平緩的彈道。一級(jí)分離后不久,火箭二級(jí)點(diǎn)火,當(dāng)氣動(dòng)壓力和氣動(dòng)加熱下降到允許程度時(shí),拋掉整流罩。在脫離載機(jī)后大約121 秒,火箭抵達(dá)大約112 千米高度二級(jí)關(guān)機(jī),火箭進(jìn)入滑行狀態(tài),第三級(jí)火箭和有效載荷達(dá)到預(yù)定軌道高度。

從載機(jī)上釋放后,“飛馬座”就要進(jìn)入自主飛行狀態(tài),完全依靠自己來(lái)實(shí)現(xiàn)姿態(tài)控制。這個(gè)過程分成兩個(gè)階段,第一級(jí)采用指令控制下的程序飛行,第二級(jí)、第三級(jí)采用自適應(yīng)算法制導(dǎo) 。

一旦飛行中出現(xiàn)意外,就需要炸毀火箭、中止飛行,以免它落入居民區(qū)。所以,“飛馬座”上裝有“飛行終止系統(tǒng)”(FTS),可以在地面指令下控制火箭自毀。

如果發(fā)生特殊情況,載機(jī)可以帶著“飛馬座”,在30 分鐘內(nèi)返回機(jī)場(chǎng)。然后,工作人員要在24 小時(shí)內(nèi)解除火箭的發(fā)射狀態(tài)。在應(yīng)急降落的機(jī)場(chǎng),只能為衛(wèi)星提供最低限度的支持服務(wù)。對(duì)于有些衛(wèi)星來(lái)說(shuō),業(yè)主需要告知星上電池能續(xù)航多久,以便及時(shí)采取行動(dòng)。

在“飛馬座”XL 飛行任務(wù)中,絕大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了30 千米以內(nèi)的軌道高度誤差,傾角誤差小于0.05 度。★