論行書創作《念奴嬌·赤壁懷古》

曹東慧

摘 要:中國書法經過幾千年的發展,結構、筆法、章法都已經發展完備。宋代是一個文學藝術全面繁榮的時代,“尚意”書風的代表人物蘇軾是我國北宋時期著名的文學家、政治家、畫家、書法家。文章通過簡要介紹蘇軾書法風格形成的因素,對蘇軾的行書書法特征進行分析,并將其借鑒到書法創作中,探討如何把握筆法、結構、章法在書法創作中的統一。

關鍵詞:蘇軾;行書創作;“尚意”書風

一、蘇軾的“尚意”書風

(一)蘇軾所處時代特征

宋太祖一統天下建立宋朝后實行重文輕武的國家政策。科舉考試不似唐朝由士族把持,在糊名和謄錄的方法下,文章合格,不論家世皆可被錄取,極大地激發了當時的讀書風氣,使得出身貧寒的學子更加努力地考取功名來改善家庭經濟情況和社會地位,促進了文化藝術的繁榮。“夜禁”的解除促使工商業經濟不斷發展,人們的思想觀念和個性得到了極大的解放。受社會環境、經濟、文化、思想等多方面的影響,書家們對書法不斷地創新發展,形成了宋代“尚意”的書法風格。

(二)蘇軾“尚意”書風的表現

在書法創作方面,不同于唐人推崇的法度嚴謹,宋人追求的反而是一種天真爛漫、直抒胸臆。北宋時期,書家們認為“尚意”的書法是能夠愉悅人身心的事物,可以寄托自己的情感在其中。時人歐陽修就把學書視為“寓意”“樂心”之事。蘇軾亦云:“凡物之可喜,足以悅人而不足以移人者,莫若書與畫。”書法創作方面,蘇軾說:“我書意造本無法,點畫信手煩推求。”他的書法作品從不拘泥于一種風格,在書法創作中根據不同的用途與形制呈現出不同的風格:書寫尺牘時往往率真質樸,不矯揉造作;書寫詩文作品時則多遵循法度,沉穩大氣。

二、對蘇軾“尚意”書風的傳承與創新

(一)對蘇字風格特點的借鑒

東坡居士的書法博采眾長,楷書和行書作品較多。早期他學習晉人的風韻,筆法爽利,字體清秀靈動。

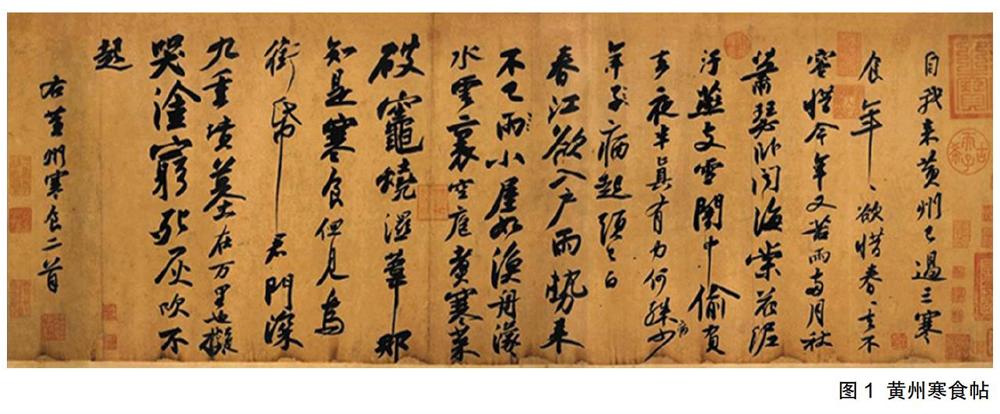

后期仕途的坎坷使他身處逆境,轉而注重實現自己的價值,作品呈現出雄逸、質樸、寬博的特點,其中最為經典的作品是他所作的《黃州寒食帖》(圖1)。因是記錄之緣故,初時心緒平緩,字跡較為工整,行筆到“蕭”字,心緒起伏較大,字體陡然增大,似乎過于突兀,但在全文的感情基調中又符合情理,在隨后詩文中盡情抒發情感,快速書寫,點畫粗獷,連帶明顯,大開大合,與前期的點畫精細,連帶理性,字形收斂,無形中形成了對比。書法創作需要具備扎實的專業基礎,必須通過臨摹古代優秀的碑帖,不斷地積累技巧,將書法理論同實踐相結合才能讓自己的作品有深度。在行書創作的最初階段,筆者大量臨習蘇軾的經典行書作品,深入細致觀察其筆畫和結構的特點,從而學習范帖的精髓,并下足功夫達到背帖,為自己的行書創作打下堅實的基礎。書法具有實用價值,書家通過筆墨來抒發自己的情感,因此,筆者通過對創作內容的解析,在創作中帶入情感,使字形之間的大小穿插與變換過渡自然,將“詩意”同“書意”相融合,增強書寫節奏的連斷,動靜結合,以此來豐富章法,使整體的書寫風格率真自然。

蘇軾在書寫中習慣執筆伏案,腕部抵在桌上,手腕部分上下延伸的空間受到局限,所以其書法作品筆畫普遍較為粗重,字形較扁,字間不易形成連帶,各個字都是相對較為獨立的,形成了一種獨特的疏朗布白,同時巧妙地在橫向字組間插入縱向字,避免出現堵塞的格局,對緊密的字距起到了適當的調節作用,使布局觀之疏朗。筆者從中領會到局部布局在整體章法中的重要性,每一個局部的布局都要和整體相統一。

(二)筆法、結構以及章法的把握

通過對五種書體的臨摹,筆者發現在筆勢方面行書、草書的書寫更加流暢。這兩種書體在落筆書寫的時候常常逆鋒入筆,“欲右先左”,“欲下先上”中鋒行筆時加重力道,筆毫向兩邊鋪開,墨跡飽滿,提筆后筆毫向中間聚攏,墨跡又變細。筆者嘗試蘇軾的執筆方法,將筆身稍稍傾斜并且靠下,伏身于案,肘關節貼著桌子,與平時的懸腕執筆相比,腕部無法自由活動,初時十分不習慣,用筆遲緩,使字與字之間缺乏關聯性,用這種執筆方式臨摹了一段時間后,發現這種執筆方式比之前的懸腕執筆更容易寫出字傾斜的態勢,可以更好地將字體結構扁平豐腴的特點以及點畫的凝重書寫出來。在筆畫轉折處提起筆尖使棱角分明,執筆書寫時起筆藏鋒,在轉折處自然折筆使棱角分明,撇畫、捺畫取側鋒體現出飄逸之感,在收筆處也更加厚重內斂。

章法即指安排布置整幅書法作品字與字、行與行之間的呼應、顧盼等關系的方法。一幅書法作品由正文、款識和印記三要素組成。因為行書較其他書體更具動勢,追求動感,所以行書整體不規整,筆者在創作之初反復推敲字的空間布局,使字與字之間盡量錯落開,避免形成類似楷書那般規整的布局,還注意傾斜字的角度。單字傾斜時重點掌握字的重心,縱向的大多左右傾斜,而橫向的上下傾斜。連續的字形傾斜也十分重要,且一列的傾斜軸線不同,可巧妙留白,與墨跡之處形成對比,配合大小變化,使隨性感更加強烈。

同列字中必有大小穿插,否則極易形成審美疲勞,而這種大小變化體現在一個字中尤為精妙。墨色的變化與蘸墨多少、提筆、按筆和整體作品風格有關,濃墨渾厚,淡墨秀潤。在創作中筆者強調書寫過程中墨色的“潤”,這樣更容易體現點畫間的變化自然。

(三)創作中的自我創新

行書創作風格靈動且變化較多,線條具有流動之勢。筆者在學習蘇軾筆法時發現,大量的側鋒行筆使線條浮于紙張之上,不易扎入紙中,針對這一不足,筆者借鑒篆書中鋒用筆的筆法來加強線條的質感(大篆《石門頌》的線質渾厚蒼勁,鄧石如小篆《千字文》的線質均勻圓潤),即書寫中運用捻管筆法絞裹筆鋒,并結合速度變化產生不同的線條質感。在行書創作中融入篆書的筆法,使線條剛柔并濟,做到筆筆穩健。

同時,注重點線面的結合,在創作中將字的內部縮小,使內部筆畫重疊在一起,突出相對舒展的空間,這種結字法可以更好地形成開合感。

書法是依附文字而產生的一門藝術,文字內容和藝術創作之間有著密切的聯系。筆者在書寫《念奴嬌·赤壁懷古》(圖2)之前,通過搜集相關資料了解此詞的創作背景和內容含義。手札篇幅較小更適用于記錄情感細膩的文章,所以在確定創作內容后,筆者選擇四尺以內的仿古色蠟染紙,書寫自然流暢,可以更好地關注筆鋒的變化。

三、結語

學習書法沒有人能一蹴而就,我們需要從傳統書法入手,通過臨摹古代優秀的碑帖來總結同一種書體不同的風格特點及不同書體間的相同點,根據自己的喜好去選擇想要深入學習的書體風格,追求線條的生命力。書法作品是我們用來抒發情感的載體,通過對蘇軾書法作品的學習研究,筆者深感自己在文學修養方面的不足,明白對創作內容需要不斷揣摩、感悟,并反復書寫練習,如此才能在創作中書寫流暢連貫。現在的書法創作側重于書寫技巧和布局,常常忽略對情感的表達,應將書寫技巧的應用和精神情感的自然流露相結合。在今后,筆者要不斷提高自己的文學素養,將書法的學習和創新實踐融入日常生活中。

參考文獻:

[1]歐陽修.學真草書[C]//歐陽修.歐陽文忠公文集.上海:商務印書館,1930:129.

[2]蘇軾.寶繪堂記[C]//蘇軾.蘇東坡集前集:第32卷.上海:商務印書館,1930:28.

作者單位:

哈爾濱師范大學美術學院美術學專業