長城·長城 之河北長城文化地標

策劃 / 張立方 韓立森 孫晶昌 執行 / 金凌霞 苗衛鐘

長城河北段依燕山—太行山脈而建,現存8個不同時期的長城近2500公里。在長城國家文化公園建設中,文化和旅游部會同河北省,將秦皇島山海關、承德金山嶺、張家口大境門和崇禮等4個長城區段作為保護規劃的重中之重,以“眾志成城 雄關天下”山海關、“堅韌自強 金山獨秀”金山嶺、“和平開放 大好河山”大境門、“自信自強 冬奧勝景”崇禮四個重點段為引領,精心構筑民族性世界性兼容的長城文化地標、文化名片。建設提升了金山嶺長城、白羊峪長城、崇禮太舞四季小鎮等一批高等級景區和度假區,培育了一批新業態產品,文創產品不斷豐富,打造大境門商堡、太子城冬奧等22個文旅融合示范區和642個傳統利用區,使長城文化彰顯出持久影響力和強大生命力。

山海關眾志成城 雄關天下

在中國,唯一以“山、海、關”合并命名的地方就是山海關了。歷史上,還沒有哪一個關口能像山海關這樣承載了如此深重的歷史印痕,并被賦予了如此特殊的文化含義。中國歷史在這里實現著它的起承轉合,山海關在很多時候成為了中國歷史的轉折點和切入點。

攝影/關 欣

秦皇島市山海關老龍頭 攝影/劉 麗

山海關這個名稱的出現,是在明代洪武十四年,也就是公元1381年。那時被朱元璋趕到上都的元順帝殘余勢力,對剛剛建立不久的明王朝仍存在著軍事上的威脅,為防止蒙古勢力的侵擾,護佑京師,這一年,留鎮燕薊的大將軍徐達主動請旨:“發燕山等衛屯兵萬五千一百人,修永平、界嶺等三十二關”,見此地“枕山襟海,實遼薊咽喉”,乃在此建關設衛,定名“山海關”。山海關遂成為明萬里長城的東部起點。

素有“兩京鎖鑰無雙地,萬里長城第一關”之稱的山海關,北依燕山,雄關鎖隘,易守難攻,南臨渤海,四海咸通,“風帆易達”。同時它還處在遼西走廊最為狹窄的地段,山海之間最窄處僅有8公里,是聯通東北、華北的咽喉之地,歷來為兵家必爭。所以把山海關比作燕京(北京)、盛京(沈陽)之間的“鎖”真是恰如其分。

明朝統治者對山海關非常重視,明朝的十幾代皇帝,都在不斷地修筑薊鎮長城,“竭盡四海之物力以奉榆關”,前后總共用了260多年的時間,最終建成了“七城連環、互為犄角”的軍事防御體系,使山海關逐步成為入侵之敵望而卻步的軍事重鎮。

而這個軍事防御體系之堅固縝密,只能用“嘆為觀止”來形容。

山海關的關城只是山海關整個軍事防御體系中很小的一部分。這座不甚規則的梯形城堡由土筑磚包而成,與萬里長城連接。據《盧龍塞略》記載,山海關城“高四丈一尺,周千五百二十八丈,凡八里百三十七步。月城二,水關三,居東、西、南三隅。四門樓,東曰鎮東,西曰迎恩,南曰望洋,北曰威遠,樓各重鍵,豎櫓,鋪舍二十有六,池千六百八十余丈,廣二丈,深二丈三尺,外夾池,深廣半之,地勢下泄城中積水,而引以灌池。”榆林縣志稱“自京師東,城號高堅者此為最大”。

圍繞著關城,山海之間修筑了7座衛城、由海邊至北山依次為入海石城、寧海城、南翼城、北翼城、東羅城、西羅城,以及關城正東兩公里歡喜嶺上的威遠城。關城東城墻與長城連接成一體,城墻上筑11座城樓,由南向北依次有海邊的澄海樓、南水關城樓、靖邊樓、新樓、牧營樓、鎮東門的箭樓、臨閭樓、威遠堂、北水關城樓,以及關城的望洋樓、迎恩樓。七城奇正連鎖,長城一線中穿,以前拱后衛、左輔右弼的格局,構成了完整的長城防御體系。即使不算深入遼東的其他衛星城堡,山海關本身已經是非常龐大的軍事建筑群了。

這個建筑群,集大縱深防御和犄角之勢于一關,恰似太極八卦之陣的布局,使整個防御系統相互連接,彼此呼應。來犯之敵,不論攻擊任何地方,都會遭到來自三個方面的打擊,堪稱古代軍事建筑的絕唱。

600多年以來,山海關雄踞遼西走廊最狹窄的地方,常有朝廷大員坐鎮于此,總督關內外數十萬兵馬。致使關外之敵不敢輕易叩關。蒙古部族和后金的鐵騎,每次入侵中原,都是繞開山海關,尋找防守薄弱的長城關口。清兵曾10次繞道突破長城防線,深入山西、河北、山東等地,但他們卻從沒有也從不敢跨越山海關,所以在冷兵器時代,正是山海關的存在,在后金日益強大的明朝末年,延緩了明朝的滅亡。而山海關也因此有了“山海之城,甚得地理,永不被兵”的美譽。

600年崢嶸歲月,山海關成為許多政治家、軍事家施展宏圖大志的疆場,成為他們叱咤風云改寫歷史的舞臺:徐達、戚繼光、洪承疇、孫承宗、袁崇煥、努爾哈赤、李自成、吳三桂……他們那些圍繞著這個關隘的爭斗,無論是豪氣沖天還是悲凄慘淡,都或多或少地改變了中國歷史的發展軌跡,并使這座關隘具有了更為厚重的人文內涵。

板廠峪長城穿心樓

秦皇島市山海關區三道關倒掛長城 攝影/王金磊

秦皇島角山長城 攝影/揣連海

歷史的腳步以戰爭的形式在這里來來往往,山海關在戰爭中不斷遭受著重創:甲申之戰、庚子之役、直奉大戰、榆關抗戰、解放山海關、山海關保衛戰……慘烈的廝殺和腥風血雨都成了隱退在時光里的遙遠的片段,古城卻在戰爭的炮火中變得千瘡百孔,迅速衰敗下去。

而歷史卻從容地跨過了這道沉重的關隘,以它特有的步伐向前邁進。

山海關,仿佛一座地標,佇立在歷史的拐角處,懷揣著它曾經的氣度與雄心。

山海關現有世界文化遺產地1處(萬里長城——山海關),國家歷史文化名城1處(山海關),國保2處(萬里長城——山海關、山海關八國聯軍營盤舊址)、省保7處、市保5處、區保34處。1961年3月4日,萬里長城——山海關被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。1987年12月,長城列入世界文化遺產。

山海關旅游產業圍繞“旅游+文化”,為市民、游客提供多種多樣的文化盛宴,生動地將山海關歷史厚重、山高水美的一面展示出來。每當旅游旺季,很多中外游客到山海關觀光,天下第一關景區和老龍頭景區的入口,每天都是人頭攢動。

山海關古城 攝影/劉天平

實施亮化工程后的古城文化產業園鐘鼓樓夜景

文化遺產保護的良好氛圍 攝影/馬衛慶

老龍頭游客中心門前眾多游客 攝影/胡偉達

望京樓 攝影/郭建永

金山嶺堅韌自強 金山獨秀

金山嶺長城,中國現存最為完好的一段明長城,被專家稱之為明長城的精華,位于河北省灤平縣與北京市密云縣交界處,隸屬灤平縣巴克什營鎮,距北京市區130公里,約2小時車程。金山嶺長城西起龍峪口,東至望京樓,全長10.5公里,碉樓林立,敵樓密集,視野開闊,沿線設有大小關隘9處,敵樓67座,烽燧2座,素有“萬里長城金山獨秀”之美譽。

在金山嶺長城上,有數不清的射擊孔、瞭望孔。

金山嶺長城原為一段“野長城”“無名長城”,它的前身是北齊長城。然而北齊時期的長城大多低矮單薄,且多為土木所筑。明洪武元年(1368年),大將徐達在北齊長城的基礎上主持修建。明隆慶元年(1567年),抗倭名將戚繼光在徐達所建長城的基礎上改建和重建。在后來的數十年里,明王朝又不斷地調兵選將,加以修繕。

600多年的歲月彈指而過,這段“無名長城”,靜臥燕山山脈中,過了一年又一年。這期間,它承受了地震、古代戰爭、現代戰爭以及風剝雨蝕的損傷。它旁邊的八達嶺長城與山海關長城早已名聲大噪,只有它隱匿在灤平縣巴克什營鎮的大山深處,似乎已被世人遺忘。

直到1980年11月,國務院長城考察團來到灤平巴克什營鎮,才從時任灤平縣文物保管所所長苗濟田處了解到這段長城的興建過程和歷史價值,然而,在那時,這段長城還是“野長城”“無名長城”,連正式的名字都沒有。因為它的險峻大氣,所以又被稱為“第二個八達嶺”。1980年底,灤平縣政府在磚垛口、沙嶺口、桃春口、金山嶺等多個供參考的名字中,最后定了“金山嶺長城”這個名字。

金山嶺長城海拔約700米,為兵家必爭之地,充分利用金山嶺一帶的山勢和地貌,“因地形,用險制塞”,做到“合地利蔚為壯觀,適防守居高守險”。金山嶺長城的軍事防御體系極強,設有烽火臺、障墻、垛墻、戰臺、炮臺、瞭望臺、雷石孔、射孔、擋馬墻、支墻、圍戰墻等,層層設防、固若金湯。

另外,在金山嶺長城上,還可看到數不清的射擊孔、瞭望孔,都飾以各種各樣的圖案:有桃形、箭頭形、刀把形、鋸齒形等等,一個個精巧別致,耐人尋味。馬墻、支墻、文字磚墻、麒麟影壁墻、將軍樓的防御體系,是其他長城中絕無僅有的。

靜臥燕山600多年的金山嶺長城 攝影/周萬萍

金山嶺長城采用條石青磚壘砌而成。據說這種長城磚的燒制工藝極其繁瑣,首先將土坯自然干燥一個月,然后在磚窯中燒制兩周,再加入水蒸四天,使其成品的耐久性更高,最后再燒制四天。一塊長城青磚的大小是普通磚的四倍,有的甚至達到20公斤。

金山嶺長城春天山花爛漫,濃郁飄香;盛夏萬木蔥籠,云霧飄渺;金秋漫山紅遍、層林盡染;嚴冬銀裝素裹、白雪皚皚。在這如詩如畫的天地間,處處是美景,處處有奇觀,令人叫絕。1982年,國務院批準為國家級風景名勝區。

1988年,國務院公布為全國重點文物保護單位。2005年,國家旅游局評為國家4A級旅游景區。長城精粹,建筑藝術高超,彰顯了我國古人日臻完善的長城建造技藝和開拓進取的創新精神;萬里長城,金山獨秀,彰顯了人與自然融合互動的文化景觀價值。

金山嶺長城處處是美景,處處有奇觀。

大境門和平開放 大好河山

萬里長城四大雄關之一的張家口大境門 攝影/黃俊善

大境門坐落在張家口市區北部,始建于明朝成化年,是萬里長城四大雄關(大境門、山海關、居庸關、嘉峪關并稱為萬里長城“四大名關”)之一,是張家口的象征和標志,盛名享譽。數百年來,大境門經歷了風雨的沖刷與歲月的洗禮,印證了中國北方最大國際商埠的繁榮與輝煌。

青邊口長城 攝影/黃俊善

公元前217年,秦始皇派大將蒙恬率眾30萬,大規模修筑長城。歷時7年,筑成萬里長城,途經張家口。1368年,明皇朱元璋派大將主持修筑北方長城,大境門段長城也得到修葺。后于1485年和1546年,大境門段長城再次得以修筑,并建小境門。至1644年,在小境門西邊建“大境門”。因大、小境門是明、清王朝的邊境之門,于是就有了“境門”之稱。

從明洪武年間開始遷移山西人到張家口起,這塊原為匈奴人、契丹人、女真人、蒙古人的馬踏之地便成為了漢人與北方多民族的融合地,這段歷史長達600年。移民指揮張文于1429年在這里開始筑城堡,名張家堡。1529年,張珍在張家堡開筑了一個小北門,名張家口。張家口這座城市孕育、誕生于明代對蒙古族的重開互市之中,興旺發達在清朝和民國時代對蒙俄貿易的黃金時期,為北出塞外直抵蒙、俄的交通要沖。1691年,康熙帝應貴族王公和上層喇嘛的請求,允許漢民在理藩院統管下到“后草地”經商,從此張家口的旅蒙業應運而生。

獨石口長城 攝影/郭建永

作為張庫大道的起點,大境門見證了這座城市300年的繁華,直到戰爭重新成為這片土地的主題。1927年,察哈爾都統高維岳在大境門題寫“大好河山”四字。1937年,大境門淪陷于日本侵略者之手,1945年8月23日,共產黨領導的八路軍從日寇手中奪回,1946年10月我軍主動撤離大境門,3年之后,大境門又重新回到人民手中。

大境門作為萬里長城第一門,是千百年來長城文化積淀中獨具特色的寶貴遺產,是社會先進文化弘揚、承傳的載體,是張家口經濟發展的獨特資本。

大境門是萬里長城眾多關隘中十分特殊的關口。我國萬里長城的關口都以“關”“口”稱謂,只有張家口的這個關口稱為“境門”,其中既包含“商文化”和“武文化”的魅力,也展示著民族交融、開發包容的歷史淵源。

從明隆慶五年(1571年)起,張家口大境門外元寶山一帶,逐漸形成歷史上稱為“貢市”和“茶馬互市”的邊貿市場,橫貫歐亞大陸的張庫大道由此誕生。清代,由于張庫大道的繁榮,第一條國有實用鐵路修到張家口,1909年由詹天佑設計施工的京張鐵路通車。

大境門作為萬里長城第一門和張庫大道起點,體現了中華民族的融合、開放精神;作為邊區首府的張家口和晉察冀軍區司令部舊址傳承了紅色文化基因和革命精神;馮玉祥故居、吉鴻昌烈士紀念館等革命文化資源代表了全民族團結統一、眾志成城的愛國主義精神。

2015年7月31日下午,在張家口大境門前,當聽到北京申奧成功的消息時,聚集在這里的市民熱血沸騰,歡欣鼓舞。 攝影/何大為

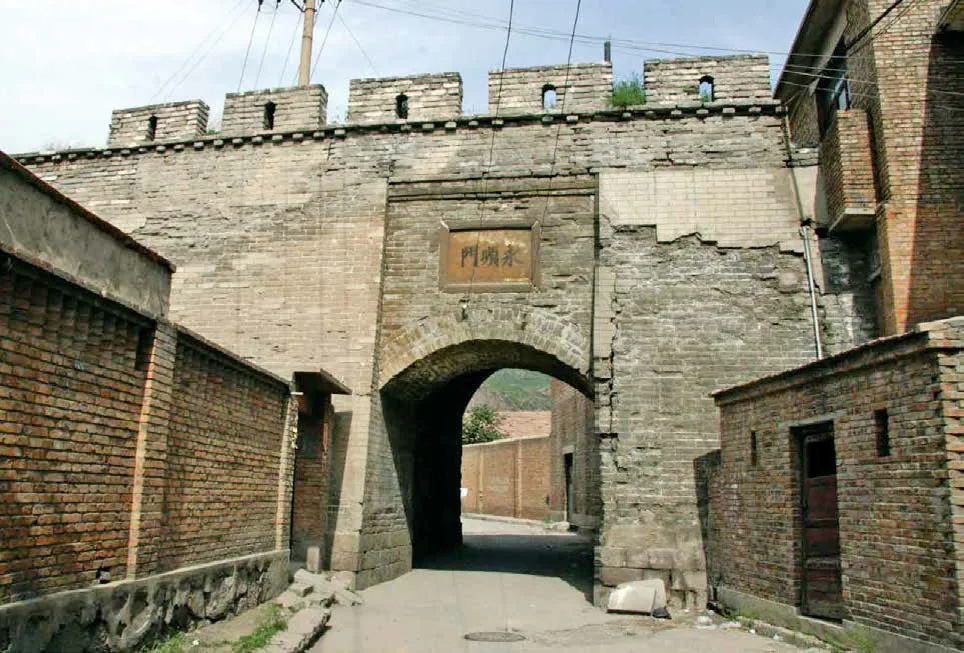

張家口來遠堡

張家口開陽堡 攝影/周西娟

張家口堡子里

崇禮長城自信自強 冬奧勝景

崇禮明長城于明成化和萬歷年間修建,全長102.4公里。2022年冬奧會太子城核心賽區周邊以岔溝梁長城、樺林長城、枯楊樹長城為主,長約15.3公里,涵蓋了營岔村太舞滑雪場山頂長城線性墻體、保存完好的省保單位烽火臺等單體長城附屬建筑、枯楊樹明長城和早期長城并行等文化遺產景觀。

崇禮明長城 攝影/苗衛鐘

崇禮水晶屯長城攝影/郭建永

赤城三棵樹墻體

2022年冬奧會,一半以上的雪上比賽項目都在太子城賽事核心區舉行,是長城文化與冬奧賽事的最佳連接點。中華民族自強不息的精神文化、不到長城非好漢的東方豪情與更快更高更強的奧運精神,在長城共享奧運冰雪盛會。

崇禮,這座因雪而生的小城,將成為2022年冬奧會雪上項目的主要比賽場地,因為冬奧而舉世矚目,因為冬奧而愈發光彩奪目。通過連續舉辦“健康河北·歡樂冰雪”系列活動,成功舉辦自由式滑雪雪上技巧世界杯等國際賽事,河北冬奧氛圍日益濃厚,參與冰雪運動人次超過1000萬。

崇禮,這座因雪而生的小城,將成為2022年冬奧會雪上項目的主要比賽場地,因為冬奧而舉世矚目,因為冬奧而愈發光彩奪目。

隨著長城國家文化公園(河北段)的建成,更壯美的河北長城將綻放于中華大地。

長城國家文化公園是國家推進實施的重大文化工程,通過整合具有突出意義、重要影響、重大主題的長城文物和文化資源,實施公園文化管理運營,實現保護傳承利用、文化教育、科學研究、公共服務、旅游觀光、休閑娛樂等功能,形成具有特定開放空間的公共文化載體,集中打造長城中國文化的重要標志,以進一步堅定文化自信,充分彰顯中華優秀傳統文化持久影響力、社會主義先進文化強大生命力。

隨著長城國家文化公園(河北段)的建成,更靚麗、更壯美的河北長城將綻放于中華大地,讓國內外游人更全面、更深度體驗長城所蘊含的中華璀璨文化。