篆刻創作需要把握的尺度

篆刻藝術,無論是從繼承還是出新的角度,都不外乎從字法、章法、刀法上著手和突破。而在具體的取法和創作當中,分寸與尺度的把握要力求準確和精當。

一、字法的“度”。在古文字的取法范圍拓寬之后,當代篆刻在入印文字的取舍和字形結構的排布處理上尚未成熟。字法是決定篆刻風格的主要因素之一,印人創作時必然會在入印文字的取舍與印化處理上頗費心思。舉凡鐘鼎彝器、磚瓦刻石、古幣鏡銘甚至殘紙地契等文字,都可被廣泛取法。但并非所有的文字都可直接用來入印,必須經過一番印化處理,使之協調并符合入印規律。一方印章之中,當某個字無據可查時,需從其他地方轉借過來,然后加以適當的變化處理,讓其與現有文字結構及風格統一協調。在這個過程中,顯然存在一個“度”的把握問題。

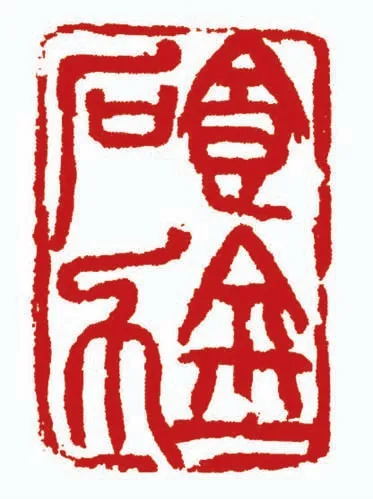

《食金石力》錢瘦鐵

《人比黃花瘦》鄧爾雅

比如刻甲骨文印,由于甲骨文字數有限,有時就需從金文中找到相應的字,使之處理后與其他印文相協調。故從文字的結構原理到藝術風格的統一上,度的處理具有一定難度。一些印人在處理這類問題時,通常只考慮印章的大效果,將印文進行夸張變形,增減筆畫,肢解結構。這樣做雖然突出了視覺效果,但文字變化卻不盡合理,有悖文字本身的結體規律,甚至有生造篆字之嫌。

事實上,中國的文字有其內在變化規律,一切變化都必須遵從文字結構本身的基本原理。否則,在入印文字的使用上就不夠嚴謹。偏旁的挪移錯落、筆畫的欹側收放、點畫的省減增加,都有一定規律可循,不可太過隨意。角度的控制、字內空間的合理安排和點畫的協調搭配,往往是決定字法成敗的關鍵。正如有些字的豎畫不宜過分“擺動”,有些字的橫畫不宜過分傾斜。這些變化必須在一定的控制范圍內進行。

二、章法的“度”。章法安排的合理與否,是一件篆刻作品成敗的關鍵。如果把印文比作建造房子的材料,那么章法就是施工圖紙,是這幢房子從總體到細節的規劃和安排。篆刻章法的實質,是印文整體空間與字內空間的合理安排,以及與印邊關系的和諧。

《百花齊放 百家爭鳴》鄧散木

三者之間互為輔助,方能形成好的章法。筆畫的收放、字與字之間的呼應、虛實的對比等,都必須仔細斟酌,不僅要有良好的視覺效果,還要含蘊豐富,耐人尋味。傳統的秦漢印章和明清流派印章,在章法的處理上為后世留下許多足資借鑒的經典范式。但任何藝術都是變化發展的,它隨著人們的審美觀念和意識變化而發生相應的變化。當代篆刻,在廣泛吸收和借鑒古人成果和經驗的基礎上,將繪畫、書法及一些現代構成因素融入章法,取得了一定突破。

然而,當代篆刻在章法的處理上,一方面突出了印面強烈的視覺沖擊效果,另一方面也有不盡合理之處。有些印作透過強烈的形式表面,尚缺乏耐久玩索的深刻內涵,這一點主要體現在寫意印的創作上。而工整一路印章的創作,則越來越向工藝化靠攏,技法、技巧無所不在,但其精神氣質卻與古人相去漸遠。因此,對印章的章法既要用心,又不宜太過經營。

三、刀法的“度”。用刀的過程相當于一幢房子的施工過程,一件篆刻作品采取什么樣的刀法,取決于它的總體風格。比如刻制齊白石一路的單刀大寫意印章,在用刀的要求上,首先要做到“快、準、狠”,因為非“快”不足以“戛戛獨造”,非“準”則會失之粗野,非“狠”則不能雄強霸悍,達到酣暢淋漓的效果。但大寫意印章,并非全用單刀,一味使用單刀,難免會失之單薄。而一味使用雙刀,則不能外耀鋒芒,氣勢奪人。所以,單刀、雙刀要互相搭配,所占比例要根據印風的要求合理控制。

《大千世界 》方介堪

在篆刻創作過程中,還有一個“修印”的環節。在這個環節,舉凡刮、削、劃、磨、敲等手法都可使用。這些手法實際上是刀法的延伸,具有現實的審美意義,且同樣存在一個適度的問題。

輔助手法處于從屬地位,相對于沖切這些主要刀法,做印還是要建立在對字法、章法和刀法的深刻理解與認識的基礎上,不可本末倒置、喧賓奪主。有些印人往往在主要方面用力不夠,卻在輔助手法上用力過多,使自己的篆刻作品徒具粗頭亂服、驚世駭俗的表征,缺乏深刻的實質內容。這都需要及時糾正。

事實上,對于篆刻三法,我們必須綜合起來對待。構思一件篆刻作品和塑造自我整體風格,都需要從全局考慮。在確立自己總體審美風格的前提下,采取什么樣的字法、章法、刀法以及做印手段,是一環緊扣一環的,任何環節出了問題,都將影響最后的效果與預期目標。

作為一個印人,第一要務是在繼承優秀傳統上下足功夫,努力獲取共性的東西,打好堅實的基礎。在此前提下,還須深入研究古文字知識,對書法特別是篆隸書深加研習,而非僅僅依靠工具書來進行篆刻學習和創作。

根深者方可葉茂,沒有扎實的書法功底,就很難在篆刻上取得成就。讀書、游歷、交流,缺一不可,對姊妹藝術的消化吸收也需要加以重視。活學活用,觸類旁通,才更有可能創作出既不失古法又風格獨到的篆刻精品。